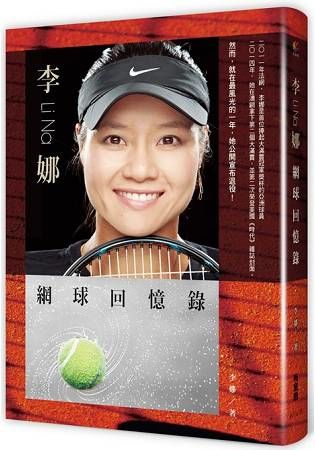

二○一一年法網,李娜是首位捧起大滿貫冠軍獎杯的亞洲球員

二○一四年,她在澳網拿下第二個大滿貫,並第二次榮登美國《時代》雜誌封面。然而,就在這風光的一年,她公開宣布退役!

﹝本書內有李娜分享退役後的心情&特別寫給台灣讀者的祝福﹞

◎莎拉波娃說,「李娜,是我遇到的最難打的對手之一」

◎國際女子網球協會(WTA)總裁艾拉絲達評價:「李娜是過去十年女網最重要的球手。她不僅激勵了一個國家,也激勵了整個亞洲年輕一代的女孩要敢於懷抱夢想。」

亞洲第一位兩次獲得網球大滿貫單打冠軍:李娜

歷經炮轟國家隊體制、對觀眾席怒吼失言、因傷退役等風雨

她,自己怎麼說?

◎人的一生難免會遇到各種各樣的坎坷,身在局中,你會以為自己跨不過去。如果你能穿越到幾年以後,再來和當時的自己說句話,我想你很可能想說:「淡定,淡定。沒什麼跨不過去的。」

◎網球是一項孤獨的運動。當你獨自上場,你就開始了一個人的戰鬥,你不僅僅要扮演球員,還要扮演裁判、教練;不僅僅要面對對手,還要應付觀眾、外界影響;不管輸球贏球都找不到任何可以埋怨的理由,因為結局好壞,都是你一個人去承擔

| FindBook |

有 6 項符合

李娜:網球回憶錄的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 45 |

二手中文書 |

$ 277 |

社會人文 |

$ 277 |

運動名人 |

$ 308 |

運動 |

$ 308 |

運動 |

$ 315 |

傳記 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:李娜:網球回憶錄

內容簡介

作者介紹

作者簡介

李娜

1982年出生於湖北省武漢市,7歲開始打網球,14歲加入中華人民共和國國家網球隊,兩年後轉為職業選手。2008年奧運之後,李娜正式脫離國家隊,展開獨立的網球職業生涯。

2011年,李娜在法國網球公開賽女單比賽奪冠,成為及亞洲第一個大滿貫單打賽事的冠軍。2014年她在澳網女單決賽拿下第二個大滿貫,成為亞洲人第一位和公開賽年代最年長的澳網女單冠軍得主。同年9月因膝傷問題,在北京召開記者會正式宣佈退役。

李娜

1982年出生於湖北省武漢市,7歲開始打網球,14歲加入中華人民共和國國家網球隊,兩年後轉為職業選手。2008年奧運之後,李娜正式脫離國家隊,展開獨立的網球職業生涯。

2011年,李娜在法國網球公開賽女單比賽奪冠,成為及亞洲第一個大滿貫單打賽事的冠軍。2014年她在澳網女單決賽拿下第二個大滿貫,成為亞洲人第一位和公開賽年代最年長的澳網女單冠軍得主。同年9月因膝傷問題,在北京召開記者會正式宣佈退役。

目錄

序一 我的冠軍妻子 薑山

序二 我的閨蜜李娜 劉凌

自序 我的網球人生 李娜

01 巴黎的早晨

02 福地

03 對決

04 父親

05 小鬼當家

06 母親

07 武漢

08 退役

09 我的大學

10 談判

11 復出

12 四處征戰

13 2005年:走近大滿貫

14 炮轟風波

15 結婚

16 打敗前十

17 溫網

18 都是噴嚏惹的禍

19 傷痛

20 2008年:奧運會

21 單飛

22 新團隊

23 經紀公司

24 第三次手術

25 避風港

26 蹦極

27 疼痛

28 決戰澳網

29 換帥

30 節外生枝

31 STAY HUNGRY ,STAY FOOLISH

32 我的世界,我做主

33 下一站,人生

序二 我的閨蜜李娜 劉凌

自序 我的網球人生 李娜

01 巴黎的早晨

02 福地

03 對決

04 父親

05 小鬼當家

06 母親

07 武漢

08 退役

09 我的大學

10 談判

11 復出

12 四處征戰

13 2005年:走近大滿貫

14 炮轟風波

15 結婚

16 打敗前十

17 溫網

18 都是噴嚏惹的禍

19 傷痛

20 2008年:奧運會

21 單飛

22 新團隊

23 經紀公司

24 第三次手術

25 避風港

26 蹦極

27 疼痛

28 決戰澳網

29 換帥

30 節外生枝

31 STAY HUNGRY ,STAY FOOLISH

32 我的世界,我做主

33 下一站,人生

序

序

我的冠軍妻子 by姜山

李娜,這是個普通得不能再普通的名字,可能很多人的生活中都會認識一位或者多位叫李娜的女孩,但是,這兩個字對於我而言,卻有著非凡的意義,以至於我無論在何時何地看到這兩個字,心底都會升起一種溫柔的情緒,因為,李娜是我妻子的名字。

二○一四年,是我們認識的第二十個年頭,是我們相愛的第十四個年頭,雖然我們才三十多歲,卻已經攜手走過了漫長的歲月。我們像是一起長大的好朋友,或者兄妹。我們知道彼此的過去,無論是快樂的還是傷心的;我們清楚彼此每一個細小的眼神和動作,以及彼此內心深處的恐懼和渴望;我們熟悉得好像是雙手的左手和右手。

在公眾的眼裡,她是一位優秀的網球運動員、大滿貫冠軍。在我的眼裡,她就是一位普通的妻子,和別人的妻子沒有什麼兩樣,她是個土生土長的武漢女子,脾氣有點倔強。有的時候溫柔可人,有時候需要你去哄她。直到她真的站在法網冠軍的領獎台的那一刻,我才意識到,自己的妻子是多麼的了不起,能擁有她做為妻子,並且和她一起見證這一時刻,自己是多麼的幸運。我們倆都是從小打網球的,我們知道一座大滿貫冠軍的獎盃對一個網球運動員而言意味著什麼。很多年來,沒有多少人願意相信中國人可以拿大滿貫,但是她做到了,她所做到的在中國乃至亞洲網球領域是前所未有的。然而,在我看來,她的可貴之處不是她取得了多大的成就,而是她對夢想的追求和一路的堅持。

一路走到今天,她經歷了很多,她承擔著很多我們沒有承擔過的壓力。她經歷了退出再復出、三次手術後康復、連續失敗後的質疑等等,這樣的經歷不是每個人都有的。這背後的艱辛和付出,是我親眼見證的。多少年她對自己的網球目標從未放棄過,挫折和打擊都沒有打倒她、沒有讓她停止前進的腳步,反而激發她要向大家證明她可以做到的信念。她的執著和堅持,讓我這樣的七尺男兒都覺得敬佩。當然,有的時候也心疼過,但我知道那是她選擇的道路,是她的夢想。

現在,李娜將要出版這本自傳,親自講述她自己最真實的故事。出版社希望我為這本書寫一篇序言。我坐在電腦前,心裡感慨萬千。我們攜手走過的路程、我們一起經歷的事情全都湧到我腦海中。

我只想說,謝謝,李娜。謝謝妳陪我走過的這些年。也謝謝老天讓我遇見妳。

最後,希望廣大讀者透過這本書可以更加接近李娜,讀懂一個真實的李娜,透過比賽和媒體去瞭解李娜的世界巡迴賽生活,以及她更為樸實和勤奮的那一面。

我的冠軍妻子 by姜山

李娜,這是個普通得不能再普通的名字,可能很多人的生活中都會認識一位或者多位叫李娜的女孩,但是,這兩個字對於我而言,卻有著非凡的意義,以至於我無論在何時何地看到這兩個字,心底都會升起一種溫柔的情緒,因為,李娜是我妻子的名字。

二○一四年,是我們認識的第二十個年頭,是我們相愛的第十四個年頭,雖然我們才三十多歲,卻已經攜手走過了漫長的歲月。我們像是一起長大的好朋友,或者兄妹。我們知道彼此的過去,無論是快樂的還是傷心的;我們清楚彼此每一個細小的眼神和動作,以及彼此內心深處的恐懼和渴望;我們熟悉得好像是雙手的左手和右手。

在公眾的眼裡,她是一位優秀的網球運動員、大滿貫冠軍。在我的眼裡,她就是一位普通的妻子,和別人的妻子沒有什麼兩樣,她是個土生土長的武漢女子,脾氣有點倔強。有的時候溫柔可人,有時候需要你去哄她。直到她真的站在法網冠軍的領獎台的那一刻,我才意識到,自己的妻子是多麼的了不起,能擁有她做為妻子,並且和她一起見證這一時刻,自己是多麼的幸運。我們倆都是從小打網球的,我們知道一座大滿貫冠軍的獎盃對一個網球運動員而言意味著什麼。很多年來,沒有多少人願意相信中國人可以拿大滿貫,但是她做到了,她所做到的在中國乃至亞洲網球領域是前所未有的。然而,在我看來,她的可貴之處不是她取得了多大的成就,而是她對夢想的追求和一路的堅持。

一路走到今天,她經歷了很多,她承擔著很多我們沒有承擔過的壓力。她經歷了退出再復出、三次手術後康復、連續失敗後的質疑等等,這樣的經歷不是每個人都有的。這背後的艱辛和付出,是我親眼見證的。多少年她對自己的網球目標從未放棄過,挫折和打擊都沒有打倒她、沒有讓她停止前進的腳步,反而激發她要向大家證明她可以做到的信念。她的執著和堅持,讓我這樣的七尺男兒都覺得敬佩。當然,有的時候也心疼過,但我知道那是她選擇的道路,是她的夢想。

現在,李娜將要出版這本自傳,親自講述她自己最真實的故事。出版社希望我為這本書寫一篇序言。我坐在電腦前,心裡感慨萬千。我們攜手走過的路程、我們一起經歷的事情全都湧到我腦海中。

我只想說,謝謝,李娜。謝謝妳陪我走過的這些年。也謝謝老天讓我遇見妳。

最後,希望廣大讀者透過這本書可以更加接近李娜,讀懂一個真實的李娜,透過比賽和媒體去瞭解李娜的世界巡迴賽生活,以及她更為樸實和勤奮的那一面。

|