| FindBook |

有 17 項符合

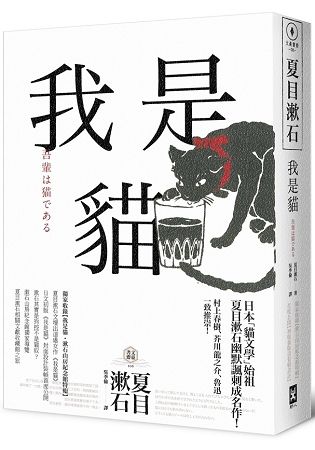

我是貓──夏目漱石最受歡迎成名作的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 2 則評論,查看更多評論 |

|

|

我是貓【獨家收錄1905年初版貓版畫‧漱石山房紀念館特輯】:夏目漱石最受歡迎成名作 作者:夏目漱石 / 譯者:吳季倫 出版社:野人文化股份有限公司 出版日期:2018-03-07 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

※首度公開【1905年日文初版《我是貓》貓版畫】

※特別收錄【漱石山房紀念館獨家導覽】

本版本特別收錄《我是貓》特輯,帶領讀者全方位了解《我是貓》的寫作歷程、出版軼聞,以及夏目漱石的文學與人生。另外,編輯部獨家第一手採訪2017年9月新開幕「漱石山房紀念館」,漱石老師的粉絲絕對不可錯過!

▌《我是貓》出版軼聞 ▌

──夏目漱石文壇出道處女作‧日本貓文學始祖

──初版《我是貓》(三冊)封面設計裝幀首度公開

──漱石其實是狗控不是貓奴?

▌漱石山房紀念館獨家導覽 ▌

──交通簡介‧外觀介紹

──朝聖必看!館藏介紹作品

──粉絲必吃!漱石最愛‧銀座秒殺名店「空也最中」

──文豪迷必買!獨家商品介紹

▌夏目漱石文獻收藏館之旅 ▌

──日本神奈川縣近代文學館

──日本近代文學館

◆貓眼看世界‧夏目漱石的文壇初試啼聲處女作

《我是貓》在1905年一出版就席捲全日本,成為日本眾多「貓文學」中最受歡迎的作品!夏目漱石在書中秉持獨到的批判精神,從貓的視角觀察人類的滑稽言行,透過貓口鞭辟入裡地評論人類,揭露明治時代知識分子之庸俗、資本家之卑鄙,與眾生之荒唐。這部小說也是夏目漱石的文壇初試啼聲處女作,是漱石老師所有作品中,視角最新奇的不朽傑作,啟迪了芥川龍之介、魯迅……等無數後世的文學大家!

文豪筆下的貓,善於思考、批判精準,能一針見血地指出書中角色和日本社會的醜陋之處:

「我雖是區區一介貓輩,卻比主人更加洞悉人性。主人家經常有一些怪人前來拜訪,他們簡直就是我研究世間牛鬼蛇神的最佳教材。要是有人覺得我不過是隻無名小貓,想必講不出什麼關於人類的精闢洞見,於是跳過這一大段不看,日後一定後悔莫及哩!

「主人是位中學教師,放學一回家就鑽進書房,全世界都以為他在認真做學問,事實上根本不是那樣……我躡步進書房看,他睡得口水都滴到書上了咧!教師這種工作,乍看清雅高尚,實際上多得是整日呼呼大睡腦袋空空之人呢。

「金田先生是鼎鼎有名的企業家,他的人生座右銘是「人為財死」,主張想賺錢就得做到三絕:絕情、絕義、絕廉恥。我看他早晚將死在貪得無厭之中。(但至少比我那不知變通的主人神氣多了!)

「迷亭先生自稱美學家,有幾分口舌才華,愛開一些低級傷人的玩笑。他為了打發時間,老是來主人家做嘴巴運動(就是聊天啦)。這種以逗弄他人為樂的人,本喵還是見一個閃一個為妙!

「據說銀行家天天幫忙別人保管錢,管久了就當成是自己的錢了。同樣,官員只是人民的公僕、人民的代理人,代理久了他們竟然變得唯我獨尊,跋扈地認為人民對政事毫無置喙的餘地。這些人的劣根性從小時候就開始萌芽了,絕不可能靠教育導正過來,我勸各位還是及早死了這條心吧!」

◆日本「貓文學」始祖‧貓迷必讀

《我是貓》也是日本最經典的「貓文學小說」!夏目漱石除了批判人類,更在書中逗趣地呈現「貓族百態」,絕對能逗得讀者開懷大笑!此外,貓傲嬌地吐槽人類的言論,也是一大看點,相當幽默!「若問人類什麼時候最難看,我覺得再沒有比張嘴睡覺更不體面的了,我們貓族這輩子絕不會做出如此丟臉的舉動。」整部小說趣味十足,滑稽之中又隱藏了對人類和社會弊病的銳利批判,是一本淺讀能讀得輕快幽默,深讀亦能一窺漱石老師深刻思想的精采作品!

◆此版本特色

1. 獨家收錄【漱石山房紀念館特輯】

特輯將介紹2017年9月新開幕的「漱石山房紀念館」,展示TOP5必看館藏!包括漱石老師親筆手稿、名片、漱石夫人的和服、生前的書房、書畫創作……等,帶領讀者全方位了解「日本國民大作家」的文學與人生!

2. 內文特別安排【黑貓躲貓貓遊戲】

編輯部在四百餘頁的內文中,隱藏了許多隻黑貓,黑貓可能從頁面空白處露出一條尾巴,或從文字中探出可愛的頭,讀者可以一邊讀書、一邊尋找黑貓足跡,增添閱讀的趣味!

3. 首度公開【1905年《我是貓》日文初版貓版畫】

特輯將首度公開《我是貓》日文初版「貓版畫」,以及《我是貓》日文初版「封面設計」。另外,編輯部也收錄了漱石老師與編輯、裝幀師傅之間的出版軼聞,並解答漱石究竟是狗控還是貓奴!

作者簡介 |

夏目漱石

本名夏目金之助,1867年生於東京的仕宦家庭,1893年自東京帝國大學英文系畢業。1899年赴英國留學。少年時受過漢學教育,因此對東西方文化皆有很高的造詣,是日本近代首屈一指的文學巨匠。

夏目漱石於1905年出版處女作《我是貓》,以幽默諷刺文體批判社會醜態,成為當時日本極受歡迎、獨樹一格的長篇作品,讓夏目漱石一舉獲得「國民大作家」的崇高稱謂。除了《我是貓》之外,漱石還著有《少爺》、《心》、《虞美人草》、《三四郎》等知名作品。

譯者簡介 |

吳季倫

曾任出版社編輯,目前任教於文化大學中日筆譯班。譯有井原西鶴、夏目漱石、森茉莉、太宰治、安部公房、三島由紀夫等名家作品。

| |||

|

|