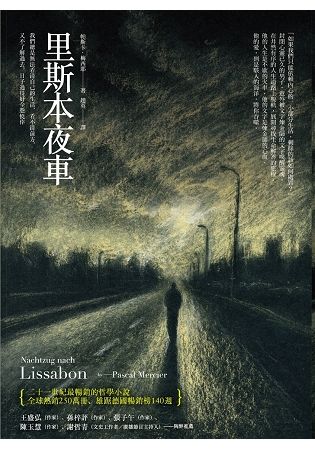

全球熱銷250萬冊、雄踞德國暢銷榜140週

「如果我們只能依賴內心的一小部分生活,剩餘的該如何處置?」

封閉心靈已久的男子,意外被文字煉金師的文字喚醒靈魂,在井然有序的人生道路上脫軌,展開尋找生命解答的旅程。

他的人生是不歇的火車,文字是煉金師的心血,

他的愛,則是駭人的海洋,將你吞噬。

誰要是相信,徹底改變慣常生活的關鍵時刻必定驚天動地、內心情緒強烈激盪,便是大錯特錯。……事實上,真正牽動人心的生命經歷往往平靜得不可思議。

中學教師戈列格里斯生活出現巨變的那一天,開始時與其他無數的日子並無二致:七點四十五分,他踏上通往學校的大橋,然而在滂沱大雨中,他看見一名紅衣女子似乎打算跳下大橋,正要出手阻止時,女子突然轉過身,拿筆在他額上寫下一串數字。待紅衣女子離去,她那謎樣的葡萄牙口音對戈列格里斯產生莫名的召喚,使他在上課中途頭也不回地離開教室。

戈列格里斯遊蕩街頭時,無意間在書店發現葡萄牙作家普拉多的隨筆《文字煉金師》,書中寫道:

「如果我們只能依賴內心的一小部分生活,剩餘的該如何處置?」

於是,他毅然拋下井然有序的生活,帶著書,搭上前往里斯本的夜班火車查訪普拉多的生平。

在里斯本,戈列格里斯查訪普拉多的親友,一步步重建這名抵抗葡萄牙獨裁政權的非凡醫生與作家的圖像。然而,了解另一個生命,對認識自己又有何幫助?人是否真有可能突破既定生活的牢籠?

《里斯本夜車》不僅敘述了一趟跨越時空的旅程,也探討人一生中許多難以言喻的經驗:孤獨、有限的生命、死亡、友誼、愛情與忠誠。其感性密度與思想深度,都令人深深感動。

我們總是無法看清自己的生活,看不清前方,又不了解過去。日子過得好全憑僥倖。

名人推薦

王盛弘(作家)

孫梓評(作家)

張子午(作家)

陳玉慧(作家)

謝哲青(文史工作者/廣播節目主持人)

小說可以敍事,可以描繪,小說可以論證,也可以詮釋,《里斯本夜車》的作者帕斯卡.梅西爾透過簡明精鍊的書寫,展現巴斯卡式的哲學省思與蒙田式的深度思辨,探索生命的幽微與感動。透過書中主角與文本的閱讀互動,一段又一段古印度吠陀式的寓言與箴語,體現小說文學的古老傳統,講述故事,面對人生。——陳玉慧(作家)

小說可以敍事,可以描繪,小說可以論證,也可以詮釋,《里斯本夜車》的作者帕斯卡.梅西爾透過簡明精鍊的書寫,展現巴斯卡式的哲學省思與蒙田式的深度思辨,探索生命的幽微與感動。透過書中主角與文本的閱讀互動,一段又一段古印度吠陀式的寓言與箴語,體現小說文學的古老傳統,講述故事,面對人生。——謝哲青(文史工作者/廣播節目主持人)

2019/03/23

2019/03/23