序

不安的居住——我讀周志文《有的記得,有的忘了》

張瑞芬

周志文教授此人,用網路上的話來說,也太有才了。

就在我已經把他總結成〈冷熱人間貝多芬¬─論周志文散文〉一文(收入《荷塘雨聲》)後,他又寫了《冬夜繁星》、《黑暗咖啡廳的故事》和《有的記得,有的忘了》三本書。我看是看了,沒吱一聲,因為一直在困頓中,然而在這樣危疑潮濕的夜裡,空氣中浮動著不安,竟有了想說點什麼的衝動。

《有的記得,有的忘了》這種暗黑系散文,走過一座美麗的城市,看見的盡是憂傷的自己,樁樁件件,切切在心,但對別人有何意義,倒是難以言明的。我想起他在二○一四年深秋《冬夜繁星》這本古典音樂札記的序文說的:「藝術一方面引領我們欣賞世上的優美,一方面帶領我們體會人間的悲苦」,「成熟的藝術都可能有陰暗和痛苦的一面,這些黑暗與痛苦是必要的,有了這些,世界才是立體與真實的」。看這書時,我正在前往上海的飛機上,快降落時往下看了一眼,虹橋機場光爆一般,閃瞎我的眼,我去進行一項救援家人任務,心中滿是憂傷。

直到兩年後的今日,我努力去回想坐在秋光閃耀的法租界公園水榭長廊下的光景,卻怎麼也想不真切。陽光從背後透出一點豐盈的色澤,把葉片鑲上了金邊,整株樹水粼粼閃動著流麗的時光。那些百年懸鈴木、玫瑰花床與圓拱型紫藤花棚,是那樣無知如秋風中的狐狸,它們沒有瀕臨破產與疾病的姐姐和姐夫,秋陽中無邪的招展著,我是你的,馴養我吧!

而我,只能是我。在虹井路一代移動,拿沃爾瑪當地標,等待著噩夢成真。一個不辨方位,不擅移動,眼瞎耳聾如深海盲鰻一般的高敏感生物,手機也瘸了,一支可笑到只剩拍照和傳微信功能的蝴蝶機,在地鐵旁星巴克努力撈一點微弱的WiFi上百度。濕冷的雨澆熄了我最後一點希望,我只能漂流在這城裡,泅泳著,保持不溺斃。地底那座大城我更加畏懼,十六線道的迷宮,人人都知道該往哪兒去,徐家匯美羅城櫃姐伶俐一眼就看出我無心買那美麗的淺紫兔毛帽,「是你要戴的嗎?」和八百五十元的標價,一秒把我逐出了那美麗新世界。是的我只是在等人,等待能把我從地鐵一端渡到城市彼岸的外甥。周志文新作《有的記得,有的忘了》中的〈楊兆玄〉,文中那個卑微穿著軍服向昔日同窗拉保險的小人物,努力掙扎著保住自己的尊嚴,一秒讓我想起兩年前濕淋淋滿身塵土的猥瑣。

〈楊兆玄〉這文寫得極好,「你這樣給錢,我不等於在討飯嗎?」一眼窺破了天機,挑出了神魔的交戰,生存與尊嚴繫於一線的難堪。這世界有陰暗和痛苦的一面,因之是立體與真實的,人人在琥珀的時間裡,不安的居住著。周志文《有的記得,有的忘了》,是記憶補遺,也是時光凝凍,我特愛看他敘述初二時留級或及長被辜負排擠等衰事,套句魯迅的話,「(我很感謝我的家道中落)那讓我明白了許多事」。這書又特別讓我想起張大春多年前的散文札記《尋人啟事》。這些錯身而過的陌生人,種種驚鴻一瞥的際遇,一半海水一半火焰的,熔蝕著我們破敗的肉身。小學同窗,初戀情史,軍旅同袍,同門師友,雞零狗碎沒一樣重要的,像人生。但若說人生像是破片的集成,我們充其量是陽春版三百片的簡易拼圖(幾句話就解決一生),他的是三萬片立體拼接加漸層處理色調柔和的典藏版。

周志文記憶力驚人,又特有專務細節的本事,他可以那樣鉅細靡遺的敘述半世紀前芝麻瑣事,這種正經的場合看見不正經事的本事,正如散文家木心所說,如杜斯妥也夫斯基上刑場,注意到行刑衛兵第三個銅釦生鏽了。白花花太陽底下看進暗巷裡,青黑色老宅子有瞌睡的心。這已經不叫於無疑處起疑了,應該叫做文學的陰陽眼。

這幾年我稍稍嘗到人生的苦楚,厭棄群體,抗拒成規,想看清楚自己和別人的道路時,愈發感覺身邊的圈子腐敗至極(這一點完全不需要中研院最近的新聞來提醒)。人至中年,好友折損,也開始感受到歲月侵逼的無情,看完這書,更加重了憂鬱指數,致有「人何寥落鬼何多」之感,堪與台大張以仁教授對他的「可惜」三嘆比肩了(要讓一個跟你共事多年的大老前後三次誠心誠意遺憾「可惜了」,那還真是可惜到破表,可惜到天生命定了)。周志文的「有的記得,有的忘了」,或應詮解為「有的記得」,只恨忘不掉;「有的忘了」,卻是忘了好。某些功成名就的部分「可惜了」,才成就了文學藝術這些沒用的。也或許只有寫作才能消解這種困惑,寫出來就兩清了,既不辜負往事,也安慰了自己。

《有的記得,有的忘了》中的篇章,只一、二文曾在副刊上披露,大部分都是未曾見過的,埋頭一氣讀下來,一抬頭天色不知啥時候都暗了,那感覺特別過癮。周志文慣常用一種閒閒說來無所用意的口吻講古,追索不完的塵封往事。文字是直白無所雕飾的,純淨如水,也沉默如水,看似不慍不火,但那種滿山遍野中埋著一根毒刺的不安分,常激得人恐慌症要發作。〈軍歌雜憶〉、〈手錶〉、〈情書〉、〈日本風〉、〈三個人〉、〈鰻魚〉、〈花生及其他〉都是閒人閒話,湖山煙雲的講古,宜雨天配土豆之用,作者芒鞋破缽踏遍,春雨樓頭尺八簫,何時歸看浙江潮,也不求什麼人理解一般。可並不是所有篇章都這樣淡定,《有的記得,有的忘了》裡有很大部分理念是和《同學少年》、《記憶之塔》緊密連結的。

例如從〈左派〉和〈啟蒙材料〉,可見作者的藝術傾向與哲學思辨,直如一匹自由自在轡頭栓不住的馬。〈探索〉談青春期的性啟蒙,揭出「看來乾淨的東西不見得那麼乾淨,看起來骯髒的東西也沒那麼骯髒」的意念,倒是〈巴比倫塔〉觸及了幼年記憶中深刻的一面。眷村老兵養鳥成癡,別人是投機牟利,在鳥瘟後全改了養雞做副業,福依民的父親則是不離不棄,把家中築成了層層疊疊巴比倫塔一般旋轉的高塔。房子就是籠子,這可有多驚悚。一秒讓我想起甘耀明《邦查女孩》裡玉里榮民療養院的老兵,一個個在國共內戰中壞掉的小錫兵。

壯志未酬,因傷殘疾,老人沉默的養著鳥兒,面對沉落下去的無聲夕陽。像Joan Baez那首反戰老歌Where Have All the Flowers Gone?(花兒都到哪兒去了?)這人生到頭來,人人下落不明,鳥兒又都到哪兒去了? 〈巴比倫塔〉是人生不曾存在的盛殿,是魔界,也是隱晦難明的牢籠,可隨軍來台,幼時曾備嘗艱辛,流落鄉野的周志文,只淡淡一語收尾,問福依民父親為何養鳥,竟是「鳥給他的安慰比任何都要多呢。」

這種意在言外,波瀾不驚,真可謂典型周式風格。同此,《有的記得,有的忘了》中,〈山海之間─記淡江〉表面記述一個教與學的黃金年代,其實多有學術圈暗黑難言的隱晦;〈軍旅憶往〉歷數早年軍中見聞,當年假話說多了,對自己也說假話;這些年大家瘋狂揪伴的〈同學會〉,其實左不過是個表面熟悉,其實卻陌生不過的環境。〈體罰〉中的變態老師和旁觀他人痛苦而無感的鄉愿師長,〈養女〉中勢利將幼女推入火坑的父母。這人間的灰暗角落,積聚了多少塵土,卻很少出現在中文系的人亮堂的筆下。

當憤中遇到憤老,同一訓練背景,又同在東吳和台大上過課,周志文筆下的屈萬里、龍宇純、孔德成、鄭因百、張清徽老師,包括東吳的華仲麐老師,我多少都見識過。看著華仲麐老師栖栖惶惶幫學生找後門,卻屢屢中了陰招,不禁絕倒。正如周志文先前《記憶之塔》裡描述的,在學院的災難現場,「所有純潔的人,到了那裡都會變得不純潔,所有善良的人,到了那裡,由於要與人鬥爭,都要使自己不善良起來。」。我博班時,曾見(當時還不是院士但已名望崇隆的)曾永義老師,午間醉醺醺從中研院(疑和孔德成餐敘)而來,言及被某小人欺凌氣憤填膺。當時年輕,惟呆若木雞耳。多年來,台大與中研院許多官學兩棲的黃藥師們,沒完沒了亦正亦邪的宮鬥戲碼,也印證了《記憶之塔》中說的:「台大從閻振興作校長之後,就與外面的政治環境掛勾甚深」。當年讀來心驚,現在則覺得貼切,現在是產官學三棲兼以思慮不周,要再作了解且本來就不正常,哪個更令人絕望一些?

周志文是愛樂成癡的,《冬夜繁星》足見其底蘊深厚。曾自稱對聲音的辨析能力比較好,也因此受盡苦難,如今負債成資產,外在環境雖不可為,但一碰到好的音樂,就覺得受苦是值得的。有趣的是,張愛玲〈談音樂〉說音樂是令人害怕的,尤其是交響樂那種安排布置,四下埋伏,「這樣有計畫的陰謀我害怕」。我最近讀到的三島由紀夫《小說家的休日時光》也說,所謂音樂,就像是站在人類內心黑暗深淵的邊緣上逗弄戲耍,「那種無形的東西朝我步步進逼,我會不安」、「音樂這種非具象的形式,帶給我異樣的恐懼」。

於是我們這種無法了解布拉姆斯或馬勒,素日亂聽一通的瘖啞人,終究有一個無法進入的作者的世界,包括《有的記得,有的忘了》這種怪怪書名(是想逼死誰啊?文學書都已經夠難賣了好嗎?)

藝術是在欣賞者面前才告完成的。就衝著他不願在名銜前面冠以台大「名譽」教授,在名譽、講座、特聘帽子滿天飛(人人自稱優秀,自證傑出,彈性薪資,評鑑績優且包山包海)的時代,就堪稱白目的力量。世間就有周志文教授散文這種呆若木雞法,不動不驚的。近日我看臉書炫技也能集結成文,倒格外珍惜起老派文章之必要。不安的可以是內心,外觀且望之似木雞,其德全矣。

(本文作者為逢甲大學中文系教授)

後記

琥珀裡的時間

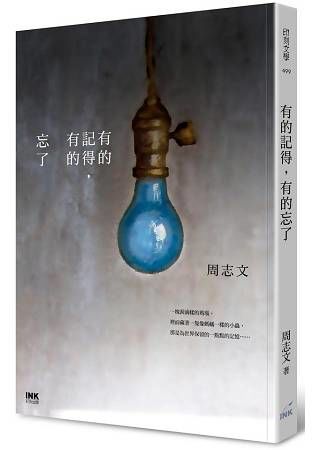

這書裡的文字有點像裝在盒子裡的舊照片,有大有小,有彩色也有黑白,拍的時間也不同,有的清楚,有的不很清楚,大多是焦距不穩的緣故,而清楚的人物表情好像都有點僵,不是很清楚的倒顯得比較自然。

照片不是為同一目的而拍的,書中的文字也是如此。

書中所記,記人的部分稍嫌面目潦草,敘事有時治絲益棼,令人不明所指,一方面的原因是,當時所重與今天所重已有分別,另一原因是自己筆力單薄。記得吳魯芹先生早年有本名叫《師友•文章》的書,封面是他的墨寶,其中的「師友」兩字寫得比較大,「文章」兩字則刻意寫小了。他是客氣,說他描寫的老師與朋友都是「大」的,而他自己的文章則雜七雜八,只能以「小」來形容。但究其實,假如你的文筆如你說是「小」的,透過你的文筆,那些師友也自然變「小」了,而你有把師友寫「大」的本領,證明你所寫的小事也不可「小覷」。文章自古便無定論,有人視之「雕蟲」,有人擬之「經國」,懸殊之大,無以倫比。蘇東坡說過:「蓋將自其變者觀之,天地曾不能一瞬,自其不變者觀之,則物與我皆無盡也。」大小之辨,只有如是觀吧。

一天投稿某刊,登出前編輯打電話問我可不可以「台大名譽教授」稱我,我說千萬不可。她說據她所知,很多學校的退休教授都直接以「名譽」稱之,我說不然,以台大而言,這名銜是很不容易得到的,我沒此名銜,你以名譽稱我,反使我「不名譽」了,她聽了大笑。她笑得沒錯,其實在其中也真有一些可笑的成分,也有極少數的人為爭奪這名譽而做出不算很「名譽」的事,使得原本正面的事也有了歧意。在這混淆的世界,「正面」當然值得鼓勵,但有些時候,正面的含意也不那麼耐於分析,這跟分別短長、大小一樣。我想比較好的辦法是自己有定見,面對榮辱之境,還是依莊子所說「舉世譽之不加勸,舉世毀之不加沮」的最好。

再好的筆力,也有所窮。譬如愛,有的像火花,猛烈燦爛又美麗,有的不是,死守了幾十年的無言,你也不能說那不是愛。禪宗公案說:「不可說」,因為說破了便不是了,何況也說不真切,這世上還有不少事是無法騰為口說的。

有些東西,就算說得精準明確,也不見得有意義,還有凡事追求長遠、追求永恆,也有點無聊。漢代人崇尚五經,把經典刻在堅石之上,以為可以垂諸永遠,歷史稱之為「石經」,就算石經不會敗壞漫漶,能夠一字不漏的保存至今,現在又有幾個人會去看它呢?更古的時候,兩國盟約,條約上常有「帶礪河山,永矢弗諼」的文字,意思是等黃河變得像衣帶一樣的薄,泰山變得像磨刀石(礪)一樣的小,我們也發誓(矢)不忘(諼)這份盟約。問題是亙古的黃河與泰山都保不住了,那時國家還有嗎?國家已不存在,這份徒存的盟約還有意義嗎?所以記得這些,不如遺忘了好。

我又想談一些有關記憶的事,記憶與遺忘表面上看似相對,而其實是一件,至少對遺忘而言是的,因為沒有記憶便沒有遺忘。

人小的時候,通常「記性」較好,教他的事,一下子就記住了,所以小時候適合背書,把一切東西背下來放在腦中,有點像牛羊一樣,先將草料匆匆吃進肚裡,等閒下來再慢慢「反芻」,這是傳統提倡「兒童讀經」一派的主張。問題是吞下許多莫名其妙草料的兒童,長大了不見得用得到,假如不用到,原來記得的也會忘個精光。人腦有一種本能,會定時清理腦中所藏,長期不用即被清除一空,不像電腦,清除資料之前還會先問你一聲,不想清除可按下「取消」鍵,人腦是不會問你的,一切自做決定。因此「記性」固然是人的天賦,而「忘性」也附屬於其中,記憶與遺忘是一個整體的。

還有一種遺忘是疾病。我最近看一項資料,是談有關阿茲海默症(Alzheimer's Disease)的,讓我印象很深。

阿茲海默症是一種「主司」人的忘性的病症,得此病的人大多是六十五歲以上的老人,據統計,世上六十五歲以上的人有十分之一患此症。這種疾病的起因是兩種異常蛋白,一個稱為斑塊(plaques),一個稱為纏結(tangles),這兩種蛋白質會聚集腦中,殺死腦細胞,原因為何,迄今尚無人知。

病情始於人腦中海馬狀突起(hippocampus)處,那是主司人短期記憶的地方。當人的海馬狀突起被破壞,患者便越來越難記得最近幾小時或幾天前發生的事。之後,更多的斑塊與纏結不斷擴散到腦的其他部位,所到之處,殺死腦細部,破壞腦功能。

後來病情延伸到腦部處理語言的區域,這時的病人會越來越詞不達意,接下來,疾病又會發展到腦的前方,這裡是腦中處理邏輯思維的地方,病人會漸漸的失去解決問題、理解概念,或者做生活中大小計畫的能力。之後斑塊與纏結會轉移到腦中調節情緒的區域,這時病人對於情緒或感覺,都會出現失控,再不久,疾病會蔓延到腦中產生視察、聽覺和嗅覺的區域,到了這個階段,人的感官能力逐漸被剝奪,人會產生幻覺,最終,斑塊與纏結會抹去人的最早期又最珍貴的記憶,這些記憶存在人腦的後部。

當然當所有記憶都被抹去,再也沒感覺與判斷能力之後,「人」是否還能算人,已經成為問題了,但軀殼還在,法律上的生命意義還延續著。接下來,人的平衡與協調能力也被破壞,當人的呼吸和心臟功能也逐漸消失了過後,人就真得面對法律定義中的「死」了。

一切都緊鑼密鼓持續的進行著,卻密不透風的一點都不讓人立即察覺。這種病的發展,由輕度健忘到最後死亡,是個持續又緩慢的過程,一般發生在八到十年之間,這麼說來,心肌梗塞或被車撞得粉身碎骨的人比它幸福得多,因為不消幾分鐘便死了,而阿茲海默的死,得拖很久,一點一點的照它規矩來,不會省去任何步驟,該算是人類最殘酷的死亡過程了。

原來「記得」很辛苦,「忘了」也很難過。越說越低暗,就不說了吧。

回過頭來談談這本小書,書中所寫,只是個人的記憶,是否有價值不敢斷定,只能說寫在裡面的大約都是真實存在過的小事。我到過一些其他的地方,看過不同的「文明」,但旅行並不是我的志趣所在,我一生都在一個很小的世界中,我在意的事,也以小的居多,我對所有「偉大」的事都有些懷疑,偉大有時製造假象,有時被假象擺布,不可信的居多,而小事總是沒人管它,任它在一角自生自滅,小人物無法製造假象,也無法擺佈別人,反而容易存真。書中幾位人物的描寫,就算他有「偉大」的成分,我也不很注意這一層面,而是注意他比較細瑣微小的部分。

我相信,萬一有偉大的話,偉大也都藏在細節裡,沒有細節,再大的事業也無可觀了。

一塊淚滴樣的瑪瑙,裡面藏著一隻像螞蟻一樣的小蟲,那是為世界保留的一點點的記憶,幾千萬年之前,小蟲被松樹的汁液包裹的那一刻,最早的人類還沒有出現呢。

總會熱鬧一陣的,世事都是這樣,到後來籠子空了,鳥都飛走了,遊戲場的兒童也都成了老人,口袋裡的小錫兵,變得殘臂斷肢的,只能等著把它熔成錫塊了。像這樣的場面,人活得夠久,就必須面對,張瑞芬說:「有的記得,有的忘了」,或應詮解為「有的記得」,只恨忘不掉,「有的忘了」,卻是忘了好。她說得真好,但她又說:寫出來就兩清了,既不辜負往事,也安慰了自己,這話我有點懷疑,我不知道她說的「兩清」,我到底清了沒有。大江無風,濤浪自湧,怎麼說呢?表象與內容,從來就是有很大的差距的。

二○一六年五月八日

記於台北永昌里舊居