春之章 老人去死

陳秋生 兩個月前

我穿上最好的西裝,整理領帶,口袋放好榮民證。人變瘦了,褲子腰帶繫到最後一個洞還太鬆。百頁窗的陽光斜斜射進來,我看看外面,沒有任何值得留戀的人。反正人老了,認識的人也都死得差不多。我把拉繩套上脖子,接下來就能跟我那些兄弟相聚。空氣逐漸稀薄,鞋子掉了,但我也沒辦法,就讓第一個發現我的人幫我穿好吧。靈魂往地獄的方向墜落,淡黃色的往生被輕輕地飄到我身上。

第一個發現我的人是印尼看護。

「伯伯你怎麼了。」眼睛大大的她檢查我的呼吸。

「沒什麼,我以為這是調整脊椎的帶子。」我說完,自己從窗簾底下爬出來,就像當年聽到戰爭結束從壕溝爬出來的時候一樣,腳步搖搖晃晃,扶著牆壁才有辦法前進。但我更怕醫院要我賠那個窗簾架,一套大概不便宜。

醫院病人常常說:

「我想回家。」

「如果我能出院,我要吃蝸牛炒飯。」

「如果可以出院,我要去台東養老。」

「如果可以出院,我要去泡溫泉。」(雖然可能心臟病發。)

「如果可以出院,我要去雷射老人斑。」(雖然可能誘發癌症。)

如果人一定要死,我希望別讓菲傭幫忙換尿布,按摩身體,全身插些有的沒的管子。

我走下樓梯,整個醫院大廳,穿著條紋睡衣的老人連著尿袋或點滴在原地打轉,年輕的家屬哭了,刻意降低音量的哭聲,讓我也想哭。人一住進醫院,身體就不像是自己的,尤其是進了加護病房,頭髮一律被理成平頭。醫生護士一來,不是問候你好不好,是看你手環上面寫了什麼,還有床腳那張寫了姓名、病名的紙。點滴瓶上貼著標籤,一大堆看不懂的英文,只能相信打進自己身體一定是對的藥。

大家都很忙,只有病人閒著。醫生總是說,我們會全力搶救!結果明明簽了放棄急救同意書,知道救活了也變成植物人,還硬把人從鬼門關前搶回來。搞得人不像人,鬼不像鬼,身體連著手環、輪椅、點滴架、氧氣瓶。

總之,這種事我看多了。

*

沒意思,活著真的沒意思。

這醫院的冷氣是要冷死人嗎,不病都給冷出病了。護士走來走去,我覺得自己像石頭擋路,但是要快也快不起來,老人可憐啊。

跟護理站小姐借把刀,護士說,「老人家拿刀危險,北杯你要切什麼?」

我要切開我的肚子,但怕嚇壞年輕小姐,只好說,「我忘了要切什麼。」

「沒關係,要的時候再跟我說。要記得吃藥喔。」

雖然她笑得很可愛,但這不是把我當老人癡呆了嘛。

既然刀子危險,可以借我一把尺吧。護士沒什麼懷疑就給我了。我拿著○○補習班的塑膠尺回到椅子上,悲憤往手上一劃。要死了,怎麼這麼痛,換成刀還得了!割腕這方式還是算了。

志工見了我說,伯伯你怎麼走得滿頭大汗?我腦中只想著這是人生最後的路,忘了在別人眼中,我看起來是什麼怪模怪樣,趕緊跑進廁所用擦手紙來擦汗,這個時代連烘手機都變了,不是以前那種溫暖的風,反而像一把刀切過去。這麼一嚇,我流的汗反而更多了。我逃,逃到馬桶上,坐在溫暖的馬桶,這是整個醫院我最喜歡的地方。

好不容易望見藥局,服務台的大理石櫃檯到人的胸口那麼高,形成天然的盾牌,裡面和外面的人只能看到彼此的頭頂。我大喊,有人在嗎?他們只顧忙自己的事,不然就是在打電腦、打瞌睡,我拿枴杖敲櫃檯,鐵打在石頭上,這把老骨頭都快散了,他們才注意到我。

我問能不能多給點安眠藥,因為睡不好,錢不是問題。

「伯伯,安眠藥一次不能拿太多,因為怕有人自殺。」剛畢業的年輕藥師說。

「我真的睡不好啊。」我說。

「可能有些藥混了安慰劑。」

「安慰劑是什麼?」

「就是沒有藥效的維生素。只是讓你心裡有數。」

難怪我吃藥都沒效!這些商人真的很過分,難道沒想過有人真心想要一睡不醒嗎?還是我們不死,最好還睡得不太安穩,他們才有錢可以賺!

「伯伯不要激動,我雖然不能賣你,但你可以去別的藥局買。」

藥師為我指了一條明路,也是一條絕路,另一家藥局在過街第一個紅綠燈旁邊,要我走這麼遠,不如死了算了!不管是誰,都不能阻擋我的決心。一個紅燈的時間只夠我走完三分之二,最後一小段把我撞死也好。但上天大概要考驗我的決心,讓我在車子開來開去,還有喇叭之間過了馬路。我站在路邊喘口氣,好不容易走到藥局,藥師跟我說只能買三天份。天哪!這是要我的命啊!

看來,只剩下跳樓。既然要死,就到頂樓去吧!

*

電梯沒到頂樓,得自己慢慢爬上去,我兩階休息一次。安全梯上面塞了很多雜物,棉被、玩偶、儀器,要在這裡摔倒,可能要好幾天後才會發現。我很怕,每一步都特別小心,就怕變得半死不活。

爬到門前面,綠色指示燈微微的光,感覺就像到了地獄,我以後會下地獄嗎?無所謂,我不入地獄誰入地獄,總比活著見到地獄好。

門很厚,怎麼樣都推不動。特別是對一個八十六歲的老人而言。

鎖轉來轉去就是不開,我不願意放棄,好歹爬了七七四十九階。我貼著鐵門,聽著對面水塔的聲音,想到鬼故事常有屍體藏在水塔,該不會這是個暗示?不對,如果鬼神有靈,應該會讓我發現屍體,但被當做證人訊問,免不了受到注意,這樣我的計畫很難成功。

門開了。

竟然是穿著白袍的醫生。

這醫生要勸我別死嗎?不,他只是來抽菸,這年頭抽菸的醫生特別多。他沒說話,也沒把我這老人家放眼裡。門開著,就自己走了下去。我走到圍欄旁邊,看著街上人來人往,一切歷歷在目。

再會了,這個痛苦的世界。

「那個賣餅的找錯錢了。」我聽到天空傳來一個聲音。

沒想到站那麼遠,還能看得清清楚楚,這八成就是人死前的迴光返照。那個聲音越來越清楚,人之將死,竟然能跟自己的靈魂對話。

我抬頭,剛剛跟我說話的人,竟然站在圍牆上面。

「你你你別站在那裡,掉下去會死的!」我說。

他說,我就是想死才站在這。但你說得對,這樣死不了,半死不活更糟糕。一個穿功夫鞋和條紋睡衣的老人,好好地站在我面前。

「叫我老姜就好。」他說,「醫生剛說我輕度失智。媽的老人癡呆就老人癡呆,換個名字也不會好。」

「怎麼會?我看你比我還健康。」

「那只是外表看起來。」他頂著頭髮全白但沒禿的腦袋,推了推玳瑁老花眼鏡,他說事情記不住,常常忘記跟人聊到哪裡,只好假裝是開玩笑。如果將來病重,連回家的路都記不住,只能在身上掛個狗牌,等別人送自己回家。

我說我也常常忘東忘西,忘了帶鑰匙回家,被鎖在門外。人老了就要服老,別想得這麼嚴重,何必死呢?

「那你上來頂樓幹嘛?」他說。

差點忘了我也是來死的。我說,「沒什麼,上來看看風景。」

「費那麼大工夫就為了看風景,我不信。」

「我攝護腺肥大,活著不如死了算了。」我說。

「我疝氣,上個月才開刀。」他說。

「我高血壓又胸悶,做了心導管手術,還是悶。」

「老人沒有不悶的,我做過心臟繞道手術,還不是挺過來了。」他說。

「我癌症沒救啦!」我說,沒想到這喪氣話,說起來還蠻有氣勢。

老姜點點頭,「還沒問你叫什麼名字?」

「大家叫我老陳,陳年高粱的陳,今年八十六歲。參加過徐蚌會戰,隸屬三三團。」

「三三老虎團!」老姜拉低眼鏡,繞過髒兮兮的鏡片,第一次正眼看我。

三三老虎團,徐蚌會戰的時候被圍困一個多月,連馬都殺來吃。一個月後血戰大王莊,幾乎全團殲滅,我額頭掃到砲彈屑,現在還有個疤,要不是受傷被抬回去,留在戰場早就沒命。老虎團一路上打過不少勝仗,但咱們最常做的還是望著天空,等國民黨的飛機空投物資,有時候丟下來砸死了自己人,大家還是搶啊,搶到了才能吃。好可憐。

老姜是情報員出身,現在說出來也不打緊了,反正都會被當作妄想。

難得有人能跟我聊過去的那些事,咱們索性聊開了。參加什麼黨不是咱們能選的,戰爭卻是咱們打。過去那些事,越來越沒人提。年輕人不愛聽,咱們自討沒趣,最後統統都進了棺材。

沒想到戰爭的苦日子捱過了,身體開始跟咱們作對,高血壓纏著我十六年,膽固醇過高也有二十年,心律不整至少也有八年。隨便一個病,都比戰爭長,隨便一個病,都會要了咱們的命。

老姜露出怪怪的微笑,門牙掉落的兩個缺口看得清清楚楚。

「時間很公平,老陳啊你看蔣委員長、將軍、總統還不是照樣翹辮子?前兩年還有博士來訪問,問我在戰俘營的日子,我雖然沒什麼學問和功勞,但好在活得夠久,能讓他把這些事記下來。不知道那個博士後來論文寫得怎麼樣了。」

我說,我記得眷村改建那時候,一群大學生來,送了我幾本他們刊出來的訪問,好幾年沒看了,不知道書還在不在。咱們這種小人物,沒想到有一天還能成為歷史,都要感謝學生。大學生問了好多,我從來沒想過的問題,有一回我突然想起家鄉的事,竟然哭了。自己的故事被別人看到,總算覺得活著有點意義,可是我更懷念跟老鄉一起,用家鄉話講故事。生命的最後一仗實在太漫長,也太孤單了。

「如果你不嫌棄我這把年紀,咱倆就結為異姓兄弟。」老姜撿起醫生捻在菸灰缸的菸屁股,還有打火機。

我想起自己戒菸快十年了,但反正要死,抽菸也不算什麼,接過那支菸。

老姜朗聲向天空道:「我姜福泰,民國十七年生,今年高齡八十八歲,願與老陳義結金蘭。」

我把菸舉到額頭,「我陳秋生,民國十九年生,今年八十有六,今後願與姜兄有福同享,有難同當。」

兄弟同心,就算不能同年同月同日生,也要同年同月同日死。兩個加起來一百七十四歲的老人合力關上屋頂安全門,在綠色指示燈的照耀下,一邊後退,用最保護膝蓋的走法下樓,踏上咱們最後的旅程。

*

「你要穿這睡衣出去?」我對老姜說。

「怎麼了?我本來打算要死,所以把東西都處理掉,要穿著睡衣跳下去,算是對醫院的抗議。」

「你記得衣服丟到哪裡了嗎?咱們不能這樣出去,太引人注目了。」

「我想想─應該是廁所。」他說。

咱們搜遍整個醫院廁所的垃圾桶,就是找不到老姜的衣服。老姜越找越灰心,一邊咒罵自己的記性差,把剛認識的我拖下水。我想到來做身體檢查的人,都會把衣服脫下,放到櫃子裡面,不如找件代替的,至少從這裡脫身,再去別的地方買。結果老姜從更衣室裡面出來的時候,要不是玳瑁眼鏡,我根本認不出他。

麋鹿刺繡T恤,條紋睡褲,紅色棒球帽─配著黑色功夫鞋,總覺得不太對勁。

「你沒別的衣服了嗎?」我說。

老姜回答,「我看現在年輕人都穿這,想要試試看,畢竟這輩子從來沒穿過。死了還沒穿過就太可憐了。」

咱們推開鐵門,走進員工專用通道,兩旁放著儀器和冰箱。走到底,咱們就投奔自由了。

*

一踏出醫院,我肚子餓了。騎樓下賣燒餅、三明治、紅茶、烤鴨的什麼都有,捷運站前面還有個菜市場。這才是人間!我記得以前吊點滴,護士交代絕對不可以進食,會影響血糖,所以看別人吃便當只能在一旁乾瞪眼。有些人進了醫院再也沒吃過東西,點滴直接打到掛,比死刑犯還可憐。

人活著,就是要吃東西啊!我用最快的速度(大概三個紅燈的時間)走到櫃檯說,「早,我要一杯珍珠奶茶!」珍珠奶茶是台灣最偉大的發明,喝一口就不餓,吃完珍珠就飽了,只是珍珠有時會黏在假牙上面,有點不方便,所以我盡量不咬用吞的。

要了根湯匙,我像吃湯圓那樣,喝著那杯茶。我想,常有老人在喝珍珠奶茶或吃年糕的時候噎死,真羨慕他們,在子孫環繞的氣氛下吃得飽飽的,比起在睡夢中安祥過世,這大概是第二快樂的死法。

我每年最期待的就是過年,二女兒、三女兒帶孫子回家,大女兒雖然一直不結婚,但至少也會回家。大家一起過初二,到了初五就覺得好痛苦,因為她們要離開了。聽說老人最容易心臟病發的時間不是冬天的寒流,是春天回暖的時候,心臟負荷不過來,一下子就走了,但我相信,那些人是因為失望而死的。

不知道我的血糖和血壓現在多少,到底能不能死?

老姜沒回答,人不知道跑到哪去,一晃眼,老姜竟然在路上亂走!我丟下喝一半的茶,跑上安全島,想追上老姜。

「老姜!老姜!」我的聲音被喇叭淹沒,不對,應該說就是針對我按的。

老姜健步如飛,從快車道切到路肩,一腳踩上人行道水泥欄杆,笑著對我說,「你看,都是星星呢。」

如果跳下去的話,就什麼都結束了,我拉著他說,千萬別死啊!

老姜看著我說,「你是誰啊?」

糟了,我忘了他有老人癡呆。

「我是老陳,說好要一起死的兄弟。」

「原來是老陳啊!我知道,三三老虎團那個。」

我想到這個地方比頂樓強多了,「老姜你真行!從這裡跳下去的話,一定會死的。」

「我說要去死嗎?」

「咱們就是這樣才認識啊,但你不記得的話,就別勉強,想死的時候隨時都可以死─」

老姜回頭看看車道,不等車子開過,就衝了出去。幸好車子本來就開得很慢,所以及時煞車。但老姜就像被磁鐵吸過去,整個人趴在車上。

駕駛下車,大罵老姜,「你要幹什麼,假車禍是不是?大家都有看到,今天鬧事的是你不是我!」

其他車子只是繞過咱們,沒人下來湊熱鬧。

老姜一臉雀躍說,「我抓到大魚了!」

「對不起─」我開口想調解。

「你們兩個一夥的嗎?別以為兩個人對我一個人,我就會賠錢,之前就上過你們的當。這次有本事就叫警察來啊─」駕駛氣得要命。

後面的駕駛停了車說,「有什麼要幫忙的嗎?有沒有人或動物受傷,要叫救護車、消防隊或警察來嗎?」

「要叫也是我自己叫!誰知道你跟他們是不是一夥,有沒有跟警察勾結?這年頭哪有人這麼好心,停車關心別人的事?」那駕駛一罵就停不下來。

倒是老姜直起身子問,「我在這裡幹嘛?」

駕駛整個爆炸,「你根本就是得了便宜還賣乖,知道詐騙不成故意裝傻,告訴你要脫身沒這麼容易─」

「你的車子有壞掉嗎?」老姜問。

「當然沒有,這雖然是老車,但我保養得像新的一樣。這部車比我老婆還重要。」

老姜打開駕駛座車門,「我這輩子沒坐過這麼好的車。」

聽見這話,駕駛的表情變了,像遇到識貨的同好,得意地說,「我特別訂作的義大利小牛皮方向盤,等了六個月才到貨。」

老姜拉開前門,摸了摸方向盤,向駕駛點頭贊許。

整條路變成我們的賞車中心。

駕駛請老姜上車,感受座椅的人體工學,我也上了副駕駛座,車內有一種高級的檜木味。

接著,老姜關上車門,發動引擎。

等一下!這是搶劫嗎?我人還在車子裡面。

「我要回家一趟,去拿我老婆的骨灰再死。你有什麼東西要拿嗎?」

「你現在是真呆還是假呆啊?」

老姜沒回答我的問題,只說,「剛剛死了的話,應該可以算是意外吧。」

「對。」

「下次要是看到我這樣,就別救我了。」

他點燃駕駛留在車內的菸,打開車窗,讓煙霧飄散出去。

車窗外的景物不斷後退。

| FindBook |

有 10 項符合

跨界通訊的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 1 則評論 |

|

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 140 |

二手中文書 |

電子書 |

$ 224 |

小說 |

電子書 |

$ 224 |

小說 |

$ 253 |

現代小說 |

$ 253 |

中文現代文學 |

$ 281 |

中文書 |

$ 282 |

小說 |

$ 288 |

小說 |

$ 288 |

現代小說 |

$ 288 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活

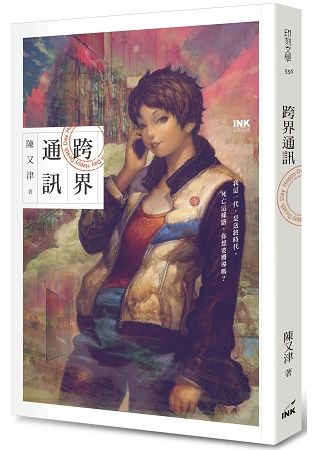

圖書名稱:跨界通訊

爆走老人+逃家少女+神祕新生+熱血環島青年

=網路社團「跨界通訊」

記者 李桐豪

中興大學台灣文學與跨國文化所副教授 陳國偉

記者 黃文鉅

作家 楊双子

作家 神小風

聯手跨界推薦!

我這一代,是送終時代。死亡這條路,你想要嚮導嗎?

「我收到父親的交友邀請。但,他不是死了嗎?」

「他們只是登入另外一個世界,我們依然能在雲端相見。」

「跨界通訊」是一家網咖,連結生者和死者,

聚集了打怪老人、逃家少女、神祕新生和熱血環島青年,

身兼司機和導遊,他們結伴踏上人生最後的旅程。

網路在,他們就在;持續更新,他們就不曾死去。

這是一部給台灣高齡社會的黑色喜劇,也是一場給年輕人的死亡預演。探問死亡是什麼?有人活著,但不如死去;有人死去,但宛如活著;生與死的界線模糊不清……

昔日的少女忽必烈,總算垂垂老矣,走在厭世那一天,黃泉路上華爾滋,熱線雲端你和我,前有太宰治的人間失格,後有陳又津的少女失格,把死亡寫得如此中二,又如此黑色幽默,正所謂老而彌堅快葛屁,老而不死必有鬼。──記者 黃文鉅

果然不負電波田野收藏家之名!衰老、疾病、死亡、孤獨、慾望與認同,那些明明是邊緣的沉重的艱困的議題,唯有又津舉重若輕,舞劍如花,勾勒迷幻荒謬令人偶爾發噱、偶爾哀傷的底層社會異色喜劇。我讀之入神,宛如身陷奇門遁甲五行八卦所構築的又津迷宮,不覺繞行數匝如走千山萬水,終於掩卷感嘆,如果這是華山論劍,那麼我倆路數迥異,這是我永不可能使出的獨門絕學啊!──《花開時節》作者 楊双子

作者簡介:

陳又津

1986年出生於台北三重,專職寫作。台灣大學戲劇學研究所劇本創作組碩士。27歲時以風格鮮明的《少女忽必烈》登上《印刻文學生活誌》封面人物。美國佛蒙特藝術中心駐村作家。

2010年起,曾獲角川華文輕小說決選入圍、香港青年文學獎小說組冠軍、教育部文藝創作獎劇本佳作、時報文學獎短篇小說首獎。入選《九歌103年度小說選》。

著有《少女忽必烈》、《準台北人》等。

網站 ∣ dali1986.wix.com/yuchinchen

Blog ∣ 少女忽必烈

TOP

章節試閱

春之章 老人去死

陳秋生 兩個月前

我穿上最好的西裝,整理領帶,口袋放好榮民證。人變瘦了,褲子腰帶繫到最後一個洞還太鬆。百頁窗的陽光斜斜射進來,我看看外面,沒有任何值得留戀的人。反正人老了,認識的人也都死得差不多。我把拉繩套上脖子,接下來就能跟我那些兄弟相聚。空氣逐漸稀薄,鞋子掉了,但我也沒辦法,就讓第一個發現我的人幫我穿好吧。靈魂往地獄的方向墜落,淡黃色的往生被輕輕地飄到我身上。

第一個發現我的人是印尼看護。

「伯伯你怎麼了。」眼睛大大的她檢查我的呼吸。

「沒什麼,我以為這是調整脊椎的帶子。」我...

陳秋生 兩個月前

我穿上最好的西裝,整理領帶,口袋放好榮民證。人變瘦了,褲子腰帶繫到最後一個洞還太鬆。百頁窗的陽光斜斜射進來,我看看外面,沒有任何值得留戀的人。反正人老了,認識的人也都死得差不多。我把拉繩套上脖子,接下來就能跟我那些兄弟相聚。空氣逐漸稀薄,鞋子掉了,但我也沒辦法,就讓第一個發現我的人幫我穿好吧。靈魂往地獄的方向墜落,淡黃色的往生被輕輕地飄到我身上。

第一個發現我的人是印尼看護。

「伯伯你怎麼了。」眼睛大大的她檢查我的呼吸。

「沒什麼,我以為這是調整脊椎的帶子。」我...

»看全部

TOP

目錄

春之章 老人去死

夏之章 我們雲端見

秋之章 少女實驗

冬之章 跨界通訊

後記 現實未曾抵達的地方

參考文獻

夏之章 我們雲端見

秋之章 少女實驗

冬之章 跨界通訊

後記 現實未曾抵達的地方

參考文獻

TOP

商品資料

- 作者: 陳又津

- 出版社: INK印刻出版公司 出版日期:2018-01-23 ISBN/ISSN:9789863872252

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:280頁 開數:14.8*21

- 類別: 中文書> 華文文學> 小說

圖書評論 - 評分:

|

|