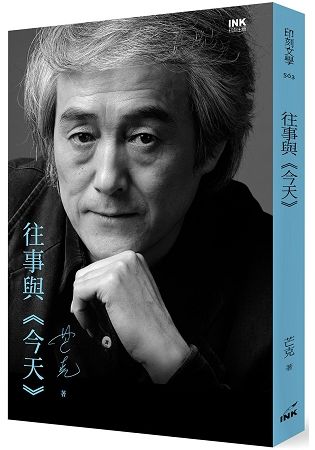

朦朧詩派代表人物之一──芒克

首度出版暢談《今天》文學雜誌創辦歷程和停刊始末,

收錄多幀未曾公開的珍貴照片,一窺中國當代詩壇眾聲喧譁的原點!

生活中的流浪、飢餓與困頓,都無法挫傷的滾燙理想;

即便在最艱困閉鎖的時代裡,依然保有最自由的靈魂;

這些堅持,讓他們的「今天」成為永不退流行的當代經典。

詩人芒克回首青春,回望《今天》文學雜誌誕生的歷程。

歷經文化大革命,下鄉勞動,流浪的生活,一群年輕的知識分子相濡以沫,在飢餓與困頓之中結下深厚情誼。他們是年輕的詩人、畫家、小說家、藝術家;他們擁有最自由的靈魂,即使在最封閉的言論環境,依然壓制不住他們萌發滾燙的理想。

一九七八年的嚴冬,芒克、北島、馬德升、陸煥興和黃銳等人聯手催生了《今天》文學雜誌。芒克說:「我的腦海裡當時忽然閃現出『今天』二字,我認為也唯有『今天』能夠說明我們所辦的刊物和作品的當代性,以及我們作品的新鮮和永不過時。」

從長安街西單民主牆,到八一湖畔松柏樹林裡的詩歌朗誦會,再到「星星美展」的抗議遊行,《今天》雜誌的編輯群不僅努力開闢眾人創作發表的園地,同時也為藝術與言論自由爭取更大的空間而持續奮鬥。

一九八○年,《今天》被當局勒令停刊。然文學的根系未被斬斷,這一群獻身文學的信徒,仍舊終日埋首創造一個文學盛放的世代;而繁花亦漸次盛開,「今天文學研究會」和「倖存者詩人俱樂部」相繼成立。透過芒克詩人之眼,回首往事,在記憶的長河中,文學靈魂的光芒,熠熠閃耀。

| FindBook |

有 8 項符合

往事與《今天》的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 150 |

二手中文書 |

$ 221 |

現代散文 |

$ 221 |

中文現代文學 |

$ 238 |

小說/文學 |

$ 246 |

中文書 |

$ 246 |

現代散文 |

$ 252 |

現代散文 |

$ 252 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:往事與《今天》

內容簡介

作者介紹

作者簡介

芒克

詩人、畫家。七○年代初開始寫詩,一九七八年底與北島創辦文學雜誌《今天》,曾在國內外出版詩集《心事》、《陽光中的向日葵》、《芒克詩選》、《沒有時間的時間》、《今天是哪一天》、《芒克的詩》等,並著有長篇小說《野事》,隨筆集《瞧,這些人》。作品被翻譯成十三種外文,曾應邀訪問過多個國家。現居北京,從事寫作和油畫。

芒克

詩人、畫家。七○年代初開始寫詩,一九七八年底與北島創辦文學雜誌《今天》,曾在國內外出版詩集《心事》、《陽光中的向日葵》、《芒克詩選》、《沒有時間的時間》、《今天是哪一天》、《芒克的詩》等,並著有長篇小說《野事》,隨筆集《瞧,這些人》。作品被翻譯成十三種外文,曾應邀訪問過多個國家。現居北京,從事寫作和油畫。

序

引言

每一天都是人生的必經之路,每一年也都不可能一躍而過,但是能夠記憶和難以忘卻的時日卻不是全部,許多如覓食一樣的日子就像渾濁的河水似的靜悄悄地流走了。生活從來就沒有那麼清澈過,人的一生也是如此,你能清楚地記憶你所有的過去嗎?你甚至都不會相信你所經歷的真實經歷全都真實。既然是這樣,我想,我現在要去寫的這些回憶,那就只能想起什麼說什麼了,因為我畢竟只是我,我的記憶也僅僅是我的記憶。當然也正好趁著這個時候我還活著,我還沒有徹底地離開我。

一九七八年可以說是我人生重要的一年。所謂重要,一是這一年我二十八歲了,我終於選擇了一條我想走的路,也就是選擇了一件我自己想做又願意做的事情去做;二是從這一年開始直到多年以後我的命運都與此事有著斬不斷的牽扯。這件事情就是我們創辦了《今天》這本文學雜誌,這本連我們都想不到的對後世會有著影響的文學雜誌。而今離創辦這本刊物已過去將近四十年了,如果不是前不久北島突然在電話中建議並希望我能寫一寫那些年我的經歷和我們的故事,我現在壓根就很少去回想過去,似乎對許多往事都已經淡忘了。靜下心來想一想,寫是不寫?若真的又要動筆了,我該從哪兒說起呢?

每一天都是人生的必經之路,每一年也都不可能一躍而過,但是能夠記憶和難以忘卻的時日卻不是全部,許多如覓食一樣的日子就像渾濁的河水似的靜悄悄地流走了。生活從來就沒有那麼清澈過,人的一生也是如此,你能清楚地記憶你所有的過去嗎?你甚至都不會相信你所經歷的真實經歷全都真實。既然是這樣,我想,我現在要去寫的這些回憶,那就只能想起什麼說什麼了,因為我畢竟只是我,我的記憶也僅僅是我的記憶。當然也正好趁著這個時候我還活著,我還沒有徹底地離開我。

一九七八年可以說是我人生重要的一年。所謂重要,一是這一年我二十八歲了,我終於選擇了一條我想走的路,也就是選擇了一件我自己想做又願意做的事情去做;二是從這一年開始直到多年以後我的命運都與此事有著斬不斷的牽扯。這件事情就是我們創辦了《今天》這本文學雜誌,這本連我們都想不到的對後世會有著影響的文學雜誌。而今離創辦這本刊物已過去將近四十年了,如果不是前不久北島突然在電話中建議並希望我能寫一寫那些年我的經歷和我們的故事,我現在壓根就很少去回想過去,似乎對許多往事都已經淡忘了。靜下心來想一想,寫是不寫?若真的又要動筆了,我該從哪兒說起呢?

|