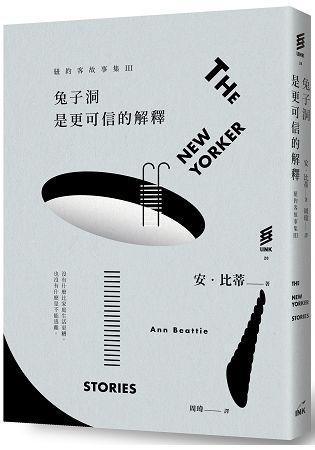

《紐約時報》年度十大好書

美國中産階級的精神路標,為迷失的心靈作傳

與卡佛同領極簡年代的短篇小說聖手:安‧比蒂

美國中産階級的精神路標,為迷失的心靈作傳

與卡佛同領極簡年代的短篇小說聖手:安‧比蒂

以最細膩的文筆,描摹婚姻家庭關係中的愛與進退維谷,

漸入老境的人生真相!

六、七○年代那些嬉皮們進入了中年,人生體驗愈加深沉,

男女糾纏不分國界,家庭倫理輪番上演。

永遠都在「等待」的妻子,與試圖維繫關係的丈夫。

不斷對抗自己內心卻無法討好任何人的單親母親。

飽受男人掌控、心靈傷痕纍纍的攝影師。

老是道歉、彌補不存在過錯而被視為異類的男子。

無需知道方向的旅行、無由分說的任性、無法隨時重來的愛情,

這一代迷惘的人們,終於確定自己該有的姿態與定位,接受世俗的規範。

《兔子洞是更可信的解釋》是《紐約客故事集》的第三部。進入千禧年,當初迷惘的一代面臨生活上的諸多困境:愛滋、女權、失智。決意承擔家庭狀況的男男女女,展現出與眾不同的勇氣,不再溫吞與曖昧,不再渾渾噩噩的拖延以製造出短暫的和平。

與卡佛同領極簡年代的短篇小說聖手安‧比蒂,以清淡溫柔的筆調,寫城市生活中揮之不去的疏離和不定。

媒體好評

她指出了完全與衆不同的寫作道路──約翰‧厄普代克

至少,故事中的人在追求幸福時依然記得幸福的樣子。──瑪格麗特‧愛特伍

在過去五十年並不亞於任何人的……安‧比蒂畢生定義了故事可以做些什麼,包含人類的生活程度。──強納森‧列瑟(《布魯克林孤兒》作者)

在安‧比蒂最好的小說中,我們發現的是一種荒誕感,對那些我們用來安慰自己、逃避恐懼、壓制疑慮的虛妄希冀深深懷疑。從這一點來說,只要這虛妄希冀不死,安‧比蒂的小說就未必過時。──梅根‧歐魯爾克(Slate)

安‧比蒂是一位觀察複雜人際關係的大師,最開心的事就是看她在小說裡如何運作——即便故事並非運行在完全合理的軌道上。──大衛‧米恩斯(《祕密金魚》作者)

比蒂精闢的故事中充滿著諷刺趣味、令人難以忘懷,而且非常明智,是一部精采的結集。──《書單》(Booklist)

她語法俐落,輕描淡寫的散文風格,操作觀點極具天賦,以一種新的方式觀察讓衝突點進入新的境界。──《柯克斯評論》(Kirkus Reviews)

比蒂完美地抓住了時代環境……深入文化並表現充沛驚人的情感。 ──《娛樂週刊》(Entertainment Weekly)

情感充沛,巧妙的細節豐富。──《聖彼得堡時報》(St. Petersburg Times)

讓人無法錯過!──The Kansas City Star

就說故事者而言,安‧比蒂是一個重要且不朽的社會評論家。──The Virginian-Pilot