第一章 溯返‧標本

佐伯操的人生到目前為止被切割成三份,如果加上早晚會到來的死亡,會變成四份。

廣島,她目前住的地方占去人生中的二十年,宮崎占去少少的數年,台灣占去將近三十年。但其中沒有一個地方可以稱為故鄉。廣島是她的兒子求學繼而任教的地方,她跟著兒子住而落腳此處。宮崎則是戰後從台灣被引揚回日本後,不得不回去,屬於父親的故鄉,但是他們無法久留,因為他們在台灣度過太久的時間,眾人已經忘了他們。

她多麼希望能稱台灣為故鄉,但這是不可能的,就算她嫁給台灣人為妻,人生最好的青春時光都在台灣度過,她不是台灣人,不會被視為台灣人,也無法成為台灣人。

當她想起台灣,想用溫暖的感情擁之入懷時,台灣好像沒有回抱她。這不是台灣的錯,也許是錯置,或者,迷惘。但她很欣喜,這麼幾年,台灣的學生,有的是她教過的學生,有的是她丈夫的學生,數次邀請她回到台灣訪問。每次回去,她體會到改變:好像不能和解,也不能對談,遙遙相對的改變。她開始理解到,自己生活的記憶一去不復返,不能回首,也不容追究。而未來,既看不到盡頭,也見不到任何提示。

直到她發現自己的異狀,上醫院去求診,醫生才告訴她,專屬於她大腦顳葉的祕密。

醫生說,她的腦即將留不住任何東西。

那種現象也許是網目過疏的網,攔不住漂流的東西,只剩下自己,也許到最後,連自己都會被網目篩成碎片,拼湊不起來。

就在此刻,舊時的學生捎來訊息,想邀請她回台灣參加五十週年的同學會。

五十年。此生肯定不會再遇到另一個五十年了。

佐伯操欣然答應前往,並在出發的前一晚,要兒子佐伯晴輔一定要撥空回來吃晚飯。

佐伯晴輔升上中學時,她便直接告訴他,他並不是自己親生兒子的事實。佐伯晴輔並不訝異,因為自己與母親同姓,從未見過父親,因此他隱約明白自己一時難以說明的身世。

然而佐伯操只說了這件事,其餘的並未交代。兒子也照常生活,兩人的互動、感情似乎未起變化。只是佐伯操偶爾被佐伯晴輔專注的神情觸動。那種投入的眼神、專注的表情,還真是酷似記憶裡的人,但是他們絕無任何關係。

還是,這幾年來,他從未稍離,並跟著他們漂洋渡海回來了?

講究科學的他,一定會正色告訴她,所有的事情都必須有證據……

但這次,她掌握了明確的證據。她即將忘記所有,也許會變成另一個人。

就算住在同一間房裡,佐伯晴輔除了早飯時間遇到母親,甚少與母親有互動。他結過婚,沒幾年就和妻子離婚,沒有子嗣。他整天只在大學研究室、家裡的書房間移動,生活單純,唯一的興趣便是閱讀、研究。

說是孤單,其實也還好,家裡人口簡單,沒有什麼親戚往來。母親一直在學校當教員,母子倆的關係說不上親近,也不能算疏遠。他們可以分享生活上的事情,例如母親在生日時為他煮紅豆飯,為他刷洗打棒球時沾上泥土的布鞋,但母親仍無法提供許多問題的解答。

例如他為何有一張和其他人比較起來,特別不同的臉。他的眼睛深邃圓大,睫毛密長,皮膚不需打棒球時烈日的曝曬,就是黝黑的。母親的皮膚也較一般人黑,這似乎較令人釋懷,可是他的五官像是用刀刻出來的,深刻、立體。他很羨慕一般同學扁平的五官,尤其是毫無起伏,睜開就是細長雙眼的單眼皮。

當他邁入青春期,發現腋毛、陰毛開始竄頭生長,腿毛濃密,在同學之間,他像是穿上衣服混入學校的某種多毛動物。他沒有問過母親,他的長相為何這麼特別。

某個早晨,他夢見許多綴著乳頭的渾圓乳房,驚醒過來,腿間一片濕滑。悄悄溜到後院去,自己打水洗褲子,搓洗之際,發現母親神色複雜地站在門後。

此後,睡覺前,母親總在他的被褥邊放上一件疊好的乾淨褲子。

毋需言語,也談不上默契,生活,只是這樣如實進行。

吃完晚飯,佐伯操要佐伯晴輔到她的臥房來。

佐伯晴輔很少進到母親的房間,踏進去後,他聞到母親慣用的髮油氣味。

佐伯操跪坐在榻榻米上,接著像是準備許久一樣,小心把一個紙盒從桌上拿起來,遞給佐伯晴輔,示意他打開。

佐伯晴輔打開紙盒,是一隻色彩斑斕的蝴蝶標本。

「明天,我將要啟程到台灣去參加我教過的學生召開的同學會。我要藉著今天的機會,跟你說有關於你父親的故事。」佐伯操聲音平靜。

「我和你外公外婆,都在台灣生活了非常多年。我離開台灣的那年,三十歲。在這之間,除了四年的時間,我回到東京讀書,除此之外,我都在台灣的台南度過我的人生。」

「你手上的這隻蝴蝶標本,是你父親親手做給我的禮物。他是個博物學家,雖然你沒有來得及見過他一面,但我希望你能知道他的人生。」

佐伯操順了順膝邊的衣服線條:「許久之前,你的父親都喚我小操。」

第二章 成長‧螟蛉

昨晚下過綿綿細雨,清晨空氣中雖有寒涼的水氣,卻透著冬日晴朗的日光,雨卿喜歡這樣的感覺。

看樣子,又是個勞動時鹹汗直流,但是灌下清洌的泉水,站在榕樹下伸展身體,也能感受到涼風吹拂的天氣。

阿母一早便到附近的大戶人家收拾需要洗滌的髒衣服,現在在後院洗,時時傳來搗衣的聲音。阿爸出去做工,桌上留了一碗蕃薯籤與一點菜脯。雨卿把碗裡的簡單食物吃完,也出門上工。

雨卿六歲時被阿爸阿母收養,但是生活如在原生家庭一樣困難,只是從一戶貧困的人家轉換到另一個貧戶繼續生活而已。儘管如此,這對養父母不論生活多辛苦,始終咬著牙,堅守與雨卿親生父母的約定:無論如何都要讓他讀書,因此雨卿得以完成公學校的學業。

公學校畢業後,雨卿在師範學校的台南分校找到當給仕泝的工作,雨卿很滿足於有一份穩定的工作,尤其工作地點離家住的關帝港街不遠。事實上,學校就設在赤嵌樓裡面。

明治二十八年(一八九五),因為甲午戰爭中國戰敗,中日簽訂馬關條約,註明台灣割讓給日本,日本面對台灣這塊新取得的殖民地,在政治、經濟、教育各方面有了擘畫與想像。許多日本國內的知識分子,也亟欲尋找自己的舞台,開始將眼光投注於這塊殖民地,發表自己專業領域的觀點、看法。

就教育層面來說,來自長野縣,曾留學過美國的伊澤修二,儘管尚未踏上台灣的土地,已在日本本地發表了他的〈台灣教育意見書〉,認為應該要從基礎教育著手來推行日語。後來,伊澤修二成為首任的台灣總督府學務長,在明治二十九年(一八九六)創設了國語傳習所與國語學校,試圖藉由日語全面推動新式教育。三年後,總督府發布《台灣公學校令》,想以地方經費來開辦公學校,取代國語傳習所。由於直接在日本國內招募教師來台不易,也為因應公學校增加的師資需求,總督府決定培養台灣人出身的師資。

這個構想以台灣的地方行政區劃分為台北、台中、台南三縣及宜蘭、台東、澎湖三廳,比照日本本地一縣設一所師範學校的方式進行,用來培育台灣本地的教師。

匆促之間,台南地區的師範學校無法立刻尋到校地,幾番調查下,鎖定了在水仔尾的三山國王廟,廟後正好有堪用的潮汕會館。

潮汕會館是日本人還沒來之前,潮州人為了往來唐山方便,在信仰中心的三山國王廟後蓋的,順便也買了幾間店屋出租,租金就用來作為廟宇的祭祀之用。然而因為戰亂,會館荒廢,產權也不清楚,日本遂強徵作為台灣總督府師範學校台南分校的用地。

但是,日本治台初期,師範學校招生不易,這所學校的運作並不順利,最後仍難逃廢校的命運,直到十多年後,才再次於赤嵌樓重新招生,這時候,願意就讀師範學校的學生已經漸漸增多,學校運作逐漸步上軌道。

雨卿便是在赤嵌樓的校區擔任給仕。

每天早晨,雨卿必須走到兩條街以外的地方去挑水,將樓後的大水缸填滿,然後打掃學校的環境。落葉,要掃乾淨,上課教室的木樓梯要一階一階地以抹布沾清水擦乾淨,教授的桌子就算是油漆斑落,也要擦到摸起來光潔無塵。接著,在教室外的空地拿炭和掃起來的乾落葉生火,煮上熱水,供教授泡茶用。

當然,準備午飯給教授吃,也是他的工作。

雨卿瘦小的身體在充當為教室的廂房邊忙來忙去,剛剛在赤嵌樓復校的師範學校,目前只有他一個給仕,雜事頗多,但是雨卿學習快,手腳勤,每件志保田主任交代的事情都辦得很好。

台南分校最大的長官是主任志保田鉎吉,雨卿從未見過校長本人。出身京都的志保田,本來是台南高等女學校的校長,長得濃眉大眼,做事非常嚴謹,每天早上從二樓的辦公室走下來時,一邊走,一邊將袖子貼抹在樓梯把手上,走到一樓時,抬起袖子看看是否沾上了灰塵。他從未在自己的袖子上看過任何汙跡,他只微微頷首,臉上沒有任何表情。

志保田管理學生非常嚴格,學生對他又畏又怕。聽說,他從東京高等師範學校畢業後,曾經在沖繩的師範學校教書,後來來到台灣,曾在國語學校擔任教諭沴。上課期間,志保田總是穿著筆挺的西裝在校內巡視,下課之後,則會換上悠閒的羽織,搖著扇子,在附近散步。

不久,學校更名為台灣總督府台南師範學校,志保田升任為校長。

這日早晨,志保田走下樓巡視,喚住了正在圍牆邊生火的雨卿:「今天有一位教諭會到任,中午的午膳,去買橘子來招待吧。」

「是。」趕忙站直身體的雨卿有禮地回答道。

冬天是橘子盛產的時節,雨卿上市場去,看到黃澄澄且圓滾滾的海梨仔沊,挑了幾顆特別大的。

吃飯時刻,雨卿將午膳排列好,置於桌上,恭敬站在角落,隨後看到志保田校長與一個陌生的男性一同走進來。

「這是牧茂市郎教諭。」校長向已經就坐的教師們介紹:「牧教諭出身愛媛,是從台北國語學校轉任過來的,專長是研究蛇類。相信他的到來,將會為我們的台南師範學校培養出很多學有專精的傑出學生。」

校長的聲音宏亮,鏗鏘有力,相形之下,削瘦的牧先生沝,聲音溫和許多:「感謝校長給我機會,讓我能到陽光這麼明亮,天氣這麼好的地方,與大家聚首。還請各位多多指教。」

大家就座,準備用餐。當牧先生的眼光移到桌上的澄黃海梨仔,他微微笑,拿起來仔細翻看。

角落的雨卿悄悄望著遠處的牧先生。

「牧教諭的故鄉是愛媛,愛媛的名產就是甌柑吧?我特地要給仕去買台灣的橘子來,讓牧教諭嘗嘗看,滋味有沒有不同。」志保田的聲音歡快,隱含得意。

牧先生將大拇指插入果皮中,海梨仔噴出了汁液,眾人一陣驚呼,他大笑:「看來,這柑橘真的很好吃!」

一邊剝皮,他一邊說;「這品種,皮比較薄,果汁可是很豐盈的,熱帶的水果,就是不一樣。我很久沒吃到柑橘了。」

雨卿看到牧先生的笑臉,心裡也跟著歡喜起來。

牧先生將橘瓣放到嘴裡,一臉滿足的表情,接著望向角落的雨卿,彷彿知道便是他買來橘子的,向他點頭致謝。

那剎那,雨卿心裡閃過一陣暖意。

| FindBook |

有 8 項符合

亮光的起點的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 104 |

二手中文書 |

$ 277 |

現代散文 |

$ 277 |

中文現代文學 |

$ 308 |

中文書 |

$ 308 |

小說 |

$ 315 |

現代散文 |

$ 315 |

華文歷史小說 |

$ 315 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

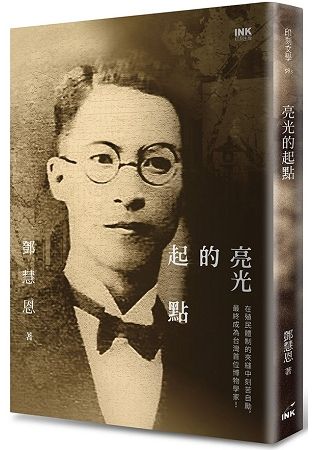

圖書名稱:亮光的起點

出身貧戶的王雨卿,在殖民體制的夾縫中刻苦自勵,

翻轉自身命運,成就日據時代第一位台籍博物學家!

全球華文文學星雲獎得獎作品

重量級學者 呂興昌、陳芳明、陳萬益 專文推薦

亮光的所在,究竟是幸福的起點?還是夢的盡頭?

一九三○年代日本殖民時期的台灣,一個出身貧戶的台灣男性,和身為街庄協議員之後的日本女子,兩人的遇合會為彼此帶來什麼樣的命運?

學歷僅有公學校畢業的王雨卿,跟隨在博物學者牧茂市郎的身邊,憑藉著自身的勤奮以及對生物知識的熱愛,透過持續地採集、學習與研究,最終成為當代第一位台籍博物學家。

街庄協議員佐伯留雄的女兒佐伯操,自東京女子體操音樂學校學成畢業後跨海來台,因指導傳授日本舞偶然結識了王雨卿,兩人也因此燃起愛苗。然而,跨越社會分際的台日婚戀,最終守候到的是否會是幸福?

《亮光的起點》以王雨卿的生平經歷為軸,藉由他個人對知識的熱望與情感追求,以及人生際遇的起升伏降中勾勒出殖民地的社會風貌。在作者的巧妙交織下,王雨卿也風雲際會地和當時學術界、文化界,以及社會運動領域等知識階層時有往還,更令三○年代台日知識分子神采風貌,與殖民地台灣的文化風景躍然紙上。

作者簡介:

鄧慧恩

成功大學台灣文學研究所博士,曾獲國藝會獎助、教育部文藝獎、打狗鳳邑文學獎、新台灣和平基金會首屆台灣歷史小說創作獎助等獎項,著有學術論著《日治時期外來思潮的譯介研究:以賴和、楊逵、張我軍為中心》,以小說《亮光的起點》獲得全球華文文學星雲獎歷史小說獎。

TOP

章節試閱

第一章 溯返‧標本

佐伯操的人生到目前為止被切割成三份,如果加上早晚會到來的死亡,會變成四份。

廣島,她目前住的地方占去人生中的二十年,宮崎占去少少的數年,台灣占去將近三十年。但其中沒有一個地方可以稱為故鄉。廣島是她的兒子求學繼而任教的地方,她跟著兒子住而落腳此處。宮崎則是戰後從台灣被引揚回日本後,不得不回去,屬於父親的故鄉,但是他們無法久留,因為他們在台灣度過太久的時間,眾人已經忘了他們。

她多麼希望能稱台灣為故鄉,但這是不可能的,就算她嫁給台灣人為妻,人生最好的青春時光都在台灣度過,她不是台灣...

佐伯操的人生到目前為止被切割成三份,如果加上早晚會到來的死亡,會變成四份。

廣島,她目前住的地方占去人生中的二十年,宮崎占去少少的數年,台灣占去將近三十年。但其中沒有一個地方可以稱為故鄉。廣島是她的兒子求學繼而任教的地方,她跟著兒子住而落腳此處。宮崎則是戰後從台灣被引揚回日本後,不得不回去,屬於父親的故鄉,但是他們無法久留,因為他們在台灣度過太久的時間,眾人已經忘了他們。

她多麼希望能稱台灣為故鄉,但這是不可能的,就算她嫁給台灣人為妻,人生最好的青春時光都在台灣度過,她不是台灣...

»看全部

TOP

作者序

跋

與王雨卿低語細談,揣測他的心意,臆想他的感知,追尋他的行蹤,閱讀他的文字,甚而,拆解油印刊物上,可能出自他的筆跡,時間匆匆,竟超過十年光陰。

首次發現他的名字,在一份不屬於我研究範圍的動物學術論文裡,我發現他詳細地記錄下蝙蝠的拉丁學名、台語拼音名稱,還註上了世界語(Esperanto)的名稱。

「為什麼?」我心裡非常疑惑。

收集到片片斷斷的王雨卿資料越多,我心裡的情緒便越複雜,最初是想著如何能將他納入我的博士論文體系裡書寫,後來幾番考索,終究放棄這個念頭。就學術論文而言,他的資料太少,太零碎,無法串連...

與王雨卿低語細談,揣測他的心意,臆想他的感知,追尋他的行蹤,閱讀他的文字,甚而,拆解油印刊物上,可能出自他的筆跡,時間匆匆,竟超過十年光陰。

首次發現他的名字,在一份不屬於我研究範圍的動物學術論文裡,我發現他詳細地記錄下蝙蝠的拉丁學名、台語拼音名稱,還註上了世界語(Esperanto)的名稱。

「為什麼?」我心裡非常疑惑。

收集到片片斷斷的王雨卿資料越多,我心裡的情緒便越複雜,最初是想著如何能將他納入我的博士論文體系裡書寫,後來幾番考索,終究放棄這個念頭。就學術論文而言,他的資料太少,太零碎,無法串連...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 鄧慧恩

- 出版社: INK印刻出版公司 出版日期:2018-12-07 ISBN/ISSN:9789863872689

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:312頁 開數:14.8*21

- 類別: 中文書> 華文文學> 小說

|