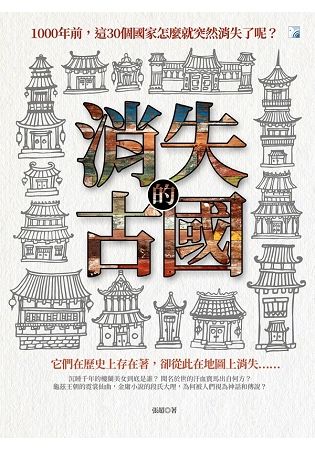

■從歷史、地理、社會、文化等角度切入,還原曾經璀璨奪目的文明古國!

現今的中國,不僅包括我們所認識的中原國家,還包括那些先後出現的文明古國,本書獨闢蹊徑,按照地理位置的不同,將出現在中華大地上的文明古國分為四個區域:西域、西南、漠北、南方,共計30個。這些文明古國以不同的方式,讓我們重新思考自身對中國的認識,可以讓我們的心靈震撼不已,成為營養豐富的精神食糧。

■它們在歷史上存在著,卻從此在地圖上消失……

難道你不想知道沉睡千年的樓蘭美女到底是何人?難道你不想知道聞名於世的汗血寶馬出自何方?難道你不為龜茲的天籟之音所陶醉?難道你不為金庸小說中的大理而著迷?難道你不想品嘗甘甜精絕的美酒?難道你不想觀賞敦煌壁畫上的飛天……所有這些,本書都將完整呈現,使讀者充分感受文明古國的偉大之處。

■附上古國精簡地圖,瞬間掌握其國都或遺址位置!

本書於每篇正文之前均附上古國地圖,方便讀者查找古國位置,並且瞭解其與附近城市的地緣關係,有助於幫助讀者加深印象,獲得更全面的資訊與知識。

| FindBook |

有 6 項符合

消失的古國的圖書 |

|

消失的古國 作者:張超 出版社:海鴿文化出版圖書有限公司 出版日期:2017-09-06 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 70 |

二手中文書 |

$ 253 |

史地 |

$ 272 |

科學科普 |

$ 282 |

中文書 |

$ 282 |

中國歷史 |

$ 282 |

Others |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:消失的古國

|