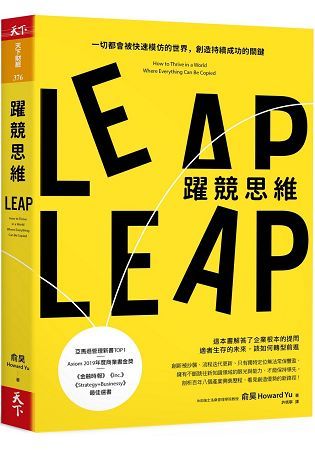

在知識快速被商品化的浪潮下,唯有跳躍轉競,才不怕被取代。

這本書解答了企業根本的提問:適者生存的未來,該如何轉型前進

這本書解答了企業根本的提問:適者生存的未來,該如何轉型前進

亞馬遜管理與領導類新書TOP1

Axiom 2019年度商業書金獎

《金融時報》商業選書、《Inc.雜誌》2018年十大策略書、《Strategy+Businessy雜誌》2018年策略管理書TOP3

創新被抄襲、流程迭代更新,

人才、資訊、資金,都能在短時間位移,

智財、定位、品牌、規模,都擋不住競爭。

擁有不斷跳往新知識領域的眼光與能力,才能保持領先。

剖析百年八個產業興衰歷程,看見創造優勢的新路徑!

本書作者俞昊是瑞士洛桑管理學院教授,獲選全球40位40歲以下頂尖商學院教授,更被Thinkers50評選為「最可能型塑組織管理與領導未來」的三十位管理思想家。他梳理歐美日從製藥、汽車、消費者產品等幾大關鍵產業中龍頭企業的更迭,整理出企業創造持續成功的策略關鍵:

轉換核心知識,抓準時機跳躍

瑞士製藥大廠與寶僑能屹立百年,都是因為懂得改變組織的核心知識。任何優勢都有保鮮期,一定要在被後進者淹沒前,跳到下一個新領域。

把新技術當成跳躍支點,永遠領先一步

微信與五角大廈都用群眾外包解決難題,日本Recruit靠數據與平台將服務最大化。每個時代都有影響所有產業的顛覆性技術,贏家必須找出下個十年最重要的力量,搶先打造新能力。

領導者的深潛執行力決定組織能跳多遠

蘋果、亞馬遜、華碩、本田能突圍領先的關鍵,就在領導者如何從上而下力排障礙,確保策略化為具體行動,帶動整個組織朝對的方向跳。

優勢無法永久持續,卻可以被不斷開創。學會躍競,就能擁有明天。

名人推薦

全球意見領袖與企業領導人 齊聲推薦

「當今的經濟情勢瞬息萬變,顛覆性的轉型變革已刻不容緩。企業若仍停留於只開發新產品或提供新服務的舊模式,已不足以應對世界級的挑戰。企業領導人必須準備好帶領組織「跳躍」至新的知識領域,並充份開拓及善用新的資源。《躍競思維》是企業轉型變革的重要指南,幫助組織持續進化、同時發掘和掌握新的機會,一路領先。」──施崇棠 華碩電腦股份有限公司董事長

「俞昊的研究展現了管理學理論如何建立跟改善。他謹慎梳理企業過去如何發現與抓住成長機會。書中的案例研究極具說服力,從中提煉出的管理原則更適合所有企業領導者。」──克里斯汀生(Clayton Christensen),哈佛商學院克拉克講座教授

「精彩絕倫。管理者若期望公司永續成長,他們將碰上的挑戰,本書都藉由科學、社會學、企業界深具說服力的例子,點出重要概念。」──鮑爾(Joseph L. Bower),哈佛商學院唐納.寇克.大衛講座教授

「即便在機器智慧年代,人類創新的能力,將依舊是企業欣欣向榮的主因。本書提供全球經理人與執行長寶貴的建議。」──高文達拉簡(V. G. Govindarajan),達特茅斯大學塔克商學院考克斯管理名譽教授

「回答了企業最根本的問題──我們如何能不斷順應潮流,讓企業長盛不衰?本書將探討科技的力量,點出全球市場現況,解釋如何隨機應變。這是適者生存的世界,不變不行。本書提供的真知灼見適合每一位領導者。」──納斯托普(Jørgen Vig Knudstorp),樂高品牌集團執行董事長

「在這個全球一起競爭、瞬息萬變的世界,企業要長青愈來愈困難。本書提出獨特概念,協助複雜組織自我改造,永續成長。」──羅納(Urs Rohner),瑞士信貸集團董事長

「這個年代,大企業被新創挑戰,百年企業長期倚賴的模式突然失靈,下一個競爭者從完全不相關的產業冒出來。本書提供了改造公司的重要指引。組織轉型過程中,高層必須以同理心凝聚團隊。『大數據+人性』將從根本改變企業,我高度推崇本書。」──韋洛(Poul Weihrauch),Mars Inc.全球寵物事業部執行長

「本書引人深思。在這個美麗新世界,連結與人工智慧無所不在,然而人類好奇心與創造力的重要性將不減反增。身為領導者,除了必須了解為何改變,也該學習方法,不能只是漸進式地提升已知的事。」──卡維能(Jouko Karvinen),芬蘭航空董事長

「科技的板塊移動重塑了企業獲勝的方式。本書顯示優秀管理在今日扮演的關鍵角色。這本重要指南可以協助管理者做好準備,迎接長久成功。」──法拉利(Keith Ferrazzi),暢銷書《別自個兒用餐》(Never Eat Alone)作者