| FindBook |

有 9 項符合

除魅的家屋的圖書 |

|

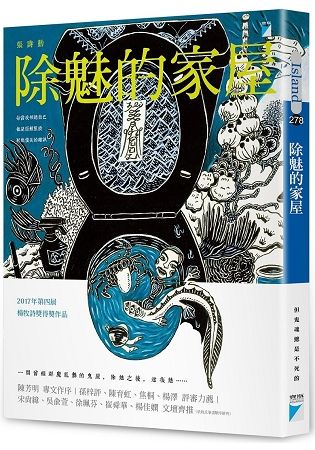

除魅的家屋 作者:張詩勤 出版社:寶瓶文化事業股份有限公司 出版日期:2018-05-09 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 160 |

二手中文書 |

$ 205 |

中文書 |

$ 205 |

華文詩集 |

$ 205 |

詩 |

$ 221 |

小說/文學 |

$ 229 |

現代詩 |

$ 234 |

華文現代詩 |

$ 234 |

文學作品 |

電子書 |

$ 260 |

詩 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

一間曾經群魔亂舞的鬼屋,除魅之後,遂復魅……

總有一間家屋把一切鬼魅都收編;總有個唸咒般的聲音,不斷在腦中進行除魅。除魅,暗示的是秩序曾被破壞,同時也是秩序將再次被破壞,而鬼魂一再重回。

張詩勤於2017年以《除魅的家屋》榮獲楊牧詩獎,她以淡然幽冷之姿書寫,卻又一筆一劃刻進你我心裡。那幽魂般的聲聲喃喃,訴說的正是每個人心中反覆重生的鬼。

★一致好評

陳芳明 專文作序

孫梓評、陳育虹、焦桐、楊澤 評審力薦

宋尚緯、吳俞萱、徐珮芬、崔舜華、楊佳嫻 文壇齊推

(依姓氏筆畫順序排列)

★2017年第4屆楊牧詩獎評審力薦:

孫梓評:「《除魅的家屋》以直截強烈的語言,針對當代社會人類自身所面臨的苦痛與為難,形成巨大而直接的吶喊。」

焦桐:「詩中說話者陳述重度憂鬱、陰沉、苦悶乃至狂亂;作者卻能有效以內斂的修辭手段自剖,血淋淋地凝視自我。整部詩集是收驚的過程,也是救贖的道路,堪稱二十一世紀的罪惡的花朵。」

曾珍珍:「驚異定義詩的發現。《除魅的家屋》以鬼魅的想像開啟了另類的驚異詩境,逼使讀者勇敢地體認存在的真相其實涵納著各種不見天日令人不安的異態。詩人用他獨到的鬼語召喚出後現代各類創傷情境中層出不窮聳動、駭人的異態,以神來之筆出奇制勝。」

楊澤:「《除魅的家屋》是這屆詩獎得主,也是一個莫大的驁喜,樂見台灣詩壇有如此成熟且強烈風格的新一代詩人出現。」

★當代詩人傾心好評:

崔舜華:「詩人傾心談論死,近乎迷戀般凝視物體墜樓觸地一剎那,電光火石迸碎的片刻。然而凝視夠久,便穿越了那死影,看見生活。」

徐珮芬:「詩勤把每一個字都變成一間空房子,繞著所謂的真理與愛旋轉。好不容易靠近旋即遠離──我讀著讀著,也不知自己是暈眩了或更清醒。圈養在心裡的小鹿一隻隻蠢蠢欲動,幾乎要衝破柵欄。」

吳俞萱:「混淆是一種等待的姿態。她的等待是一種出擊,自始至終她決意不矇混自己,於是阻撓一切清晰的分化。」

楊佳嫻:「張詩勤以詩驅魔也以詩召喚魅影,像房間裡一點一點鑿出來的光,讓黑暗變得更實在了。」

作者簡介

張詩勤

1988年生於台北。政治大學台灣文學研究所碩士班畢業,現就讀於同所博士班。曾獲楊牧詩獎、葉紅女性詩獎、台灣詩學創作獎、教育部文藝創作獎、中興湖文學獎、師大紅樓文學獎、枋橋藝文獎等。

2009年5月首次發表三首新詩於《幼獅文藝》youth show 專欄,由顏艾琳撰寫評介〈另一種凝視──評張詩勤〉。第一本詩集《出鬼》獲2015年文化部藝術新秀首次創作發表補助,由黑眼睛文化出版。第二本詩集《除魅的家屋》獲2017年楊牧詩獎。其詩作曾發表於《衛生紙+》、《創世紀詩刊》、《吹鼓吹詩論壇》、《乾坤詩刊》、《野薑花詩集》、《海星詩刊》、《字花》、《幼獅文藝》、《自由時報副刊》、《人間福報副刊》等處。

張暐鈴/插畫

1983年出生,台灣藝術大學電影系畢,現為自由創作者。

|