想到這第五個孩子,她沒有愛,也沒有感情,

她恨自己竟沒有半點正常的情分,

令她夜夜驚醒的,只有罪惡感和恐懼……

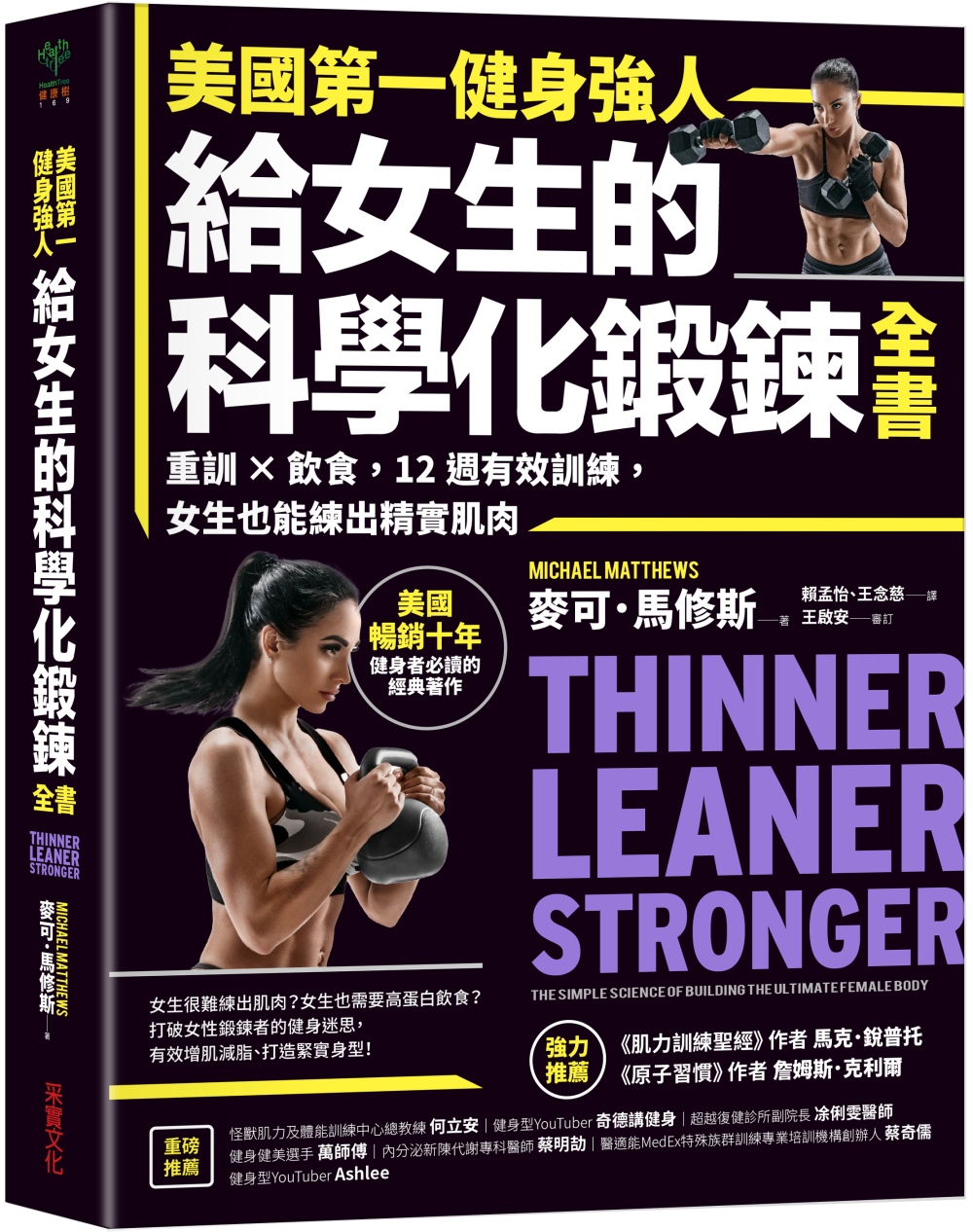

吳爾芙之後,不能不認識的重量級女作家

諾貝爾文學獎得主──多麗絲‧萊辛代表作

▍極限揭露人類隱而未顯的與惡的距離

▍女人被愛勒索的酷烈時代

「在我們被撕裂、被傷害甚至被摧毀的時候,

重塑我們的,是我們的故事,是講故事的人。」──多麗絲‧萊辛

海莉一直相信,這個小怪物是來傷害她的,

現在卻怎麼也沒有這種感覺。

她的心裡只有憐憫:可憐的小怪獸啊,

他的母親竟是這般的討厭他……

一個粗暴、野獸般的孩子降臨人世,擰轉所有家庭成員的心,一片樂土從此傾覆。

班,海莉和大衛的第五個孩子,長相古怪、性格暴戾。他鎮日怒吼咆哮,學會的第一句話不是「爸爸」、「媽媽」,而是祈使的命令句:「我要蛋糕。」

面對這個家族裡人人迴避的孩子,海莉既想守護他,卻又暗暗希望他從高處摔落、被車撞死。她那出於本能的母愛存在,但不知從何開始……

本書探討階級社會裡,面對異己的矛盾與拉扯,以及母愛的在與不在──「尋常」是什麼模樣?無知之中,你的寬容還寬容嗎?

一部認識萊辛、親近萊辛的經典之作。

▍文壇推薦

楊薇雲(元智大學應用外語系、淡江大學英文系 兼任副教授)

盧郁佳(作家)

__專文作序

李欣倫(作家)

顏擇雅(作家、出版人)

郝譽翔(作家、臺北教育大學語文與創作學系教授)

__萊辛迷一致推薦

作者簡介:

多麗絲‧萊辛(Doris Lessing,1919-2013)

二○○七年諾貝爾文學獎得主,近幾十年來聲譽最為卓著的作家之一。諾貝爾文學獎的授獎辭如是形容:「她是描述女性經驗的史詩級創作者,她帶著懷疑精神,用火一般的熱情和想像力呈現一個四分五裂的文明供人們審視思考。」

除了獲頒英國最高榮譽勳位獎與最高文學獎項之外,她也獲得大衛柯亨英國文學獎、西班牙阿斯圖里亞斯親王獎、加泰隆尼亞國際獎,以及杜邦文學終生成就金筆獎。

二○一三年十一月,萊辛逝世,享年九十四歲。

本書續集"Ben, In the World: The Sequel to the Fifth Child"中文版預計於二○二○年出版。

譯者簡介:

余國芳

中興大學合作學系畢業,曾任出版社主編,目前是自由譯者,有《大魚老爸》、《在地圖結束的地方》、《爆醒惡夢的第一聲號角》、《屠夫男孩》、《冥王星早餐》、《慾望的盛宴》、《輝丁頓傳奇》、《外出偷馬》、《能不能請你安靜點?》、《大教堂》、《新手》、《需要我的時候給個電話》等超過四十部文學與非文學譯作。

章節試閱

……

時光匆匆。時光的確匆匆,只不過她被限制在與周遭人們不同的時間表裡──也不同於一般孕婦,她們的時間是緩慢的,是一個隱藏的生命孕育成長的日程。而她的時光就是忍耐,包含著痛苦的忍耐。鬼魅和妖怪就住在她的腦子裡。她想到科學家在做實驗,把兩個不同種類和體型的動物接合在一起,這大概就是她這種可憐母親的感受了。她幻想著身體裡就懷著這樣可憐又笨拙的怪物,真切的可怕,是大丹或俄國牧羊犬和小哈巴狗的混種;是獅子和狗的混種;是拉車的大馬和小毛驢的;是老虎和山羊的。有時她確信有動物的蹄子──有時是爪子──在割裂她體內柔軟的血肉。

下午,她先去學校接兩個孩子,再去車站接大衛。吃過晚餐,她總是在廚房裡兜圈子,催促孩子們快去看電視,然後上三樓,在走廊上來回疾走。

全家人都能聽見樓上傳來她又快又重的腳步聲,大家都不敢互相對視。

時光匆匆。時光的確匆匆。第七個月情況好多了,因為她服用了大量的鎮靜劑。這時她發覺她和丈夫、和孩子們、和母親、和艾莉絲之間的隔閡愈來愈大,她驚駭極了。她決定做好一件事:每天從下午四點,海倫和路克放學後,到晚上八、九點,他們上床睡覺的這段時間裡,讓自己看起來還算正常。鎮靜劑對她產生的影響不大,她憑著意志力不讓藥劑干擾到她自己,只許接觸胎兒──這個叫她吃盡苦頭的怪物。在這幾小時裡它都很安靜,萬一有醒來的跡象,或又開始打她,就再吃藥。

啊,大家多麼渴望她回歸正常、多麼歡迎她回歸家庭:他們不知道的是──她刻意不要他們知道──她的緊張,她的累。

大衛會摟著她說:「啊,海莉,妳真的沒事?」

還剩兩個月。

「是啊是啊,我沒事。真的。」她默默地對蜷縮在她子宮裡的怪物說,「你現在給我乖乖的,否則我就再吃一顆藥。」似乎它真的在聽,而且聽懂了。

廚房裡的一幕:家庭晚餐。海莉和大衛分占餐桌的首尾。路克和海倫坐在同一邊。艾莉絲抱著小保羅,這孩子似乎永遠抱不夠,可能因為他的母親很少抱他。珍妮坐在桃樂西旁邊,桃樂西的位子靠著爐灶,手裡拿著大湯杓。海莉看著母親,高大健康,五十多歲,一頭鐵灰色的捲髮,臉孔紅潤,藍色的眼睛大得「像棒棒糖」──這是他們的家庭笑料──海莉看著她想著自己,我跟她一樣壯。我一定撐得住。她笑咪咪地看著瘦削結實、勁道十足的艾莉絲,心裡又想著,看看,這些老女人不都撐過來了嗎?

桃樂西為大家盛上菜湯,然後一派悠閒地坐到自己的餐盤前。麵包在餐桌上傳來傳去,好大一籃的麵包。

幸福又回來了,又回來跟他們一起上桌了──海莉的一隻手,在桌子底下,看不見的位置,正用力地按著她的敵人:你給我安靜。

「故事,」路克說,「講故事,爸爸。」

平常第二天要上學的日子,兩個孩子早早吃完晚餐就會上樓睡覺。星期五、六則能和大人一起吃飯,還可以聽故事。

自在舒適的廚房溫暖宜人,空氣裡瀰漫著菜湯的香味。屋外卻是一個狂風吹拂的夜晚。五月,窗簾還沒拉上。一根樹枝橫過窗戶:春天的樹枝,滿滿的新綠花苞,蒼白在朦朧的暮色中,敲著窗玻璃的南風卻是從冰山極地呼嘯而來的。海莉舀著湯,掰了一大堆麵包放到湯裡。她的胃口永遠填不飽似的,奇大無比──大到連她自己都覺得難為情,總是在沒人看見時突襲冰箱。她會突然中斷她的夜間踱步,急著找東西填飽肚子,找到什麼就塞什麼。她甚至像酒鬼似的有許多祕密的藏酒窖,只是她藏的都是食物:巧克力、麵包、派餅。

大衛開始說故事,「有兩個小孩,一個男孩一個女孩,有一天去森林裡探險。他們走了好久好久。外面天氣很熱,但是樹林裡很涼快。他們看見一隻鹿躺在地上休息。好多小鳥飛來飛去,唱歌給他們聽。」

大衛停下來喝湯。海倫和路克兩眼盯著他的臉,一動也不動。珍妮也在聽,只是她聽的不是故事。她才四歲,只是想學哥哥姊姊聽故事的樣子,所以也不眨眼地盯著她爸爸。

「小鳥會對我們唱歌嗎?」路克皺著眉頭,疑惑地問。他的臉很有個性、很嚴肅,跟平常一樣,他要追根究柢。「我們在花園裡的時候,小鳥是在唱歌,他們是在對我們唱嗎?」

「當然不是,笨,」海倫說,「這是個魔法森林嘛。」

「當然是在對你們唱。」桃樂西篤定地說。

兩個孩子,肚子已經吃得半飽,拿著湯匙,大眼睛盯著他們的老爸。海莉的心頭一緊:孩子們毫無保留的信任和無助,令她沉重不已。電視機開著,一個職業化、不帶感情的聲音,播報著發生在倫敦郊區的幾樁謀殺案。她吃力地走過去把電視關了,再吃力地走回來,給自己舀了些湯,堆了些麵包……她聽著大衛的聲音,正在說故事的這個人的聲音,往常,在這廚房裡經常聽得到的,還有她自己的,還有桃樂西的──

「兩個小孩覺得肚子餓了,他們居然找到一個長滿巧克力糖的樹叢。接著又找到一個都是橘子汁的池塘。他們吃飽睏了,就躺在樹叢底下,睡在一隻好心腸的小鹿邊上。等到睡醒了,他們向小鹿道謝,再繼續往前走。

「突然間,小女孩發現只剩下她一個人。她和哥哥走散了。她好想回家,可是不知道該走哪條路。她希望能再找到一隻好心腸的鹿,或者麻雀也好,隨便什麼鳥兒都行,希望他們告訴她這裡是哪裡、告訴她怎麼走出這座森林。她走了好久好久,又口渴了。彎下腰看著池塘,心想,不知道這池水還是不是橘子汁?結果只是清水,很清澈的森林裡的水,嚐起來有植物和石頭的味道。她用兩隻手捧起水來喝。」故事講到這裡,海倫和路克也伸手端起水杯喝了口水。珍妮圈起手指假裝杯子的形狀。

「她坐在池塘邊。不久,天就要黑了。她湊著池塘看,不知道會不會有哪條魚能夠教她走出森林,看著看著,她看到了一樣她料想不到的東西。一張小女孩的臉,水裡的女孩直直地看著她。那是一張她從來沒見過的臉。這個陌生的女孩在笑,是不懷好意的笑容,很不友善,池塘邊的小女孩覺得水裡的女孩很想搆出水面,把她拉下水去……」

桃樂西重重地倒抽了一口氣,她覺得睡覺時間聽這種故事太嚇人了。

可是兩個孩子全身僵直,聽得入神極了。這時小保羅在艾莉絲的腿上不斷哭鬧,竟遭到海倫喝斥,「安靜,不許吵。」

「菲麗絲──這是那小女孩的名字──從來沒見過這麼可怕的眼睛。」

「菲麗絲是不是也在我的托兒所裡?」珍妮問。

「不是。」路克說。

「不是。」海倫說。

大衛停了下來。顯然是在搜索靈感。他皺著眉發愣,一副頭痛的樣子。至於海莉,她幾乎要放聲大喊,「住口──不要說了!你根本就是在說我──這明明就是你現在對我的感覺!」她無法相信大衛怎麼會看不出來。

「後來呢?」路克問,「後來怎麼樣了?」

「等一下。」大衛說,「等一下,我的湯……」他先喝湯。

「我知道後來怎樣了,」桃樂西態度堅決,「菲麗絲決定馬上離開那個邪惡的池塘。她拚命快跑,最後一頭撞上她的哥哥。他也在找她。兩個人就手牽著手,一起跑出森林,平安回家了。」

「沒錯,就是這樣,」大衛說。他苦笑著,神情落寞。

「後來真的是這樣嗎,爸爸?」路克急切地問。

「千真萬確。」大衛說。

「那池塘裡的女孩呢,她是誰?」

「就是一個魔法女孩吧。」大衛隨口應著,「我也不知道,她就是突然冒出來了。」

「什麼叫冒出來?」路克追根究柢。

「我們還沒吃布丁!」珍妮喊著。

「今天沒布丁,只有水果。」桃樂西說。

「什麼叫冒出來,爸爸?」路克鍥而不舍。

「就是本來沒有的東西突然出現了。」

「為什麼呢,怎麼會呢?」海倫大哭起來,哭得非常傷心。

桃樂西說:「上樓,孩子們。」

海倫拿一個蘋果,路克也拿一個,珍妮飛快地從她媽媽的盤子裡搶了一個麵包,還故意淘氣地笑一下。她一點也沒受這個故事的影響。

三個孩子吵吵鬧鬧上樓去了,小保羅看著他們,覺得自己受到排擠,一張臉糾結到快哭出來了。

艾莉絲動作神速地抱起他,跟著三個孩子上樓,一面說:「我小時候可沒有人給我講故事!」這話聽不出是在抱怨,還是意指「這樣反倒好」。

這時,路克忽然出現在樓梯間的平台上。「大家會來家裡過暑假嗎?」

大衛不放心地瞥了海莉一眼──立刻別開視線。桃樂西穩穩地看著她女兒。

「會,」海莉虛弱地說,「當然會。」

路克朝著樓上喊,「她說,『當然會』!」

桃樂西說:「那時候妳剛剛生完孩子。」

「全靠妳和艾莉絲了,」海莉說,「要是忙不過來,妳可要講啊。」

「我忙得過來。」桃樂西像是在說氣話。

「我知道,」大衛接得飛快,「妳最棒了。」

「誰知道到時候會──」

「說得是,」大衛說,接著轉向海莉,「不如我們延後一些吧,等聖誕節再邀他們過來。」

「孩子們一定會很失望。」海莉說。

這口氣和她往日的堅持大不同:一副事不關己的淡漠。她丈夫和母親好奇地盯著她──海莉也察覺到了他們的逼視,那眼光很冷、很不親切。她沉沉地說:「或許這孩子會提早出生。最好提早。」她痛苦至極地笑著,突然,她站起來,「我必須動一動,非動不可了!」說著她就又開始頑強地、痛苦地,一個小時接一個小時,來來回回、前前後後地走動。

八個月的時候她去看布雷醫生,要求他引產催生。

他十分不以為然,看著她說:「我以為妳不相信這套。」

「我是不相信。可是這次不同。」

「我不認為。」

「那是因為你不想這麼做。又不是你懷著這個──」她忍住不說出怪物這兩字,怕會引起他的大不滿。「聽我說,」她盡量保持平靜,聲音裡卻明顯有著怒氣和責怪,「你覺得我是一個不講理的女人嗎?歇斯底里?無理取鬧?一個可憐的瘋女人?」

「我覺得妳太累了。累到了一個極點。懷孕本來就不容易,妳是知道的,對吧?妳忘了嗎?妳四胎都在我這兒做檢查,每次都有各種各樣的問題──妳都處理得很好,真的很了不起。」

「可是這次就是不一樣,完完全全不一樣,我不懂你為什麼看不出來。你真的看不出來嗎?」她坐在那裡,挺起肚子,它正在上下起伏──她清楚地感覺到──它在沸騰。

醫生將信將疑地看著她的肚子,嘆了一口氣,再給她開了一堆鎮靜劑。

沒錯,他確實看不出來。或者應該說,他不願意看──這才是重點。不只是他,所有人都是,他們都不願意看清楚這次的狀況有多麼不同。

她沿著鄉下的巷弄慢步,快走,奔跑,她幻想著她拿起廚房裡的大刀,切開自己的肚子,拎出肚子裡的孩子──他們兩個眼睛對著眼睛,經過這漫長的、盲目的奮鬥掙扎之後,她看到的會是什麼呢?

過不久,比預產期早了將近一個月,陣痛開始。每次只要陣痛一開始,她很快就會生產。桃樂西打電話給在倫敦上班的大衛,海莉立刻送進了醫院。這是頭一次海莉堅持要進醫院生產,令大家大感意外。

抵達醫院時,撕心裂肺的強陣痛發作了,比以前任何一次都來得厲害,她知道。肚子裡的孩子似乎在衝鋒陷陣。她一定嚴重瘀傷──她很清楚,在她的體內肯定有好大一塊黑色的瘀傷……除了她,沒有任何人會知道。

當最後一刻來臨,她終於取得了大赦令,發狂地喊著,「感謝上帝,感謝上帝,終於結束了!」她聽見有個護士在說,「這可真是一個小流氓啊,你看看他。」接著一個女人的聲音,「洛瓦太太,洛瓦太太,妳聽得見嗎?快醒醒吧!妳先生來了,親愛的,妳生了一個健康的男寶寶。」

「真是一個摔角好手,」布雷醫生說,「他卯足了勁要來對抗全世界。」

她艱難地抬起身子,因為下半身痠得無法動彈。嬰兒抱到了她的懷裡。整整十一磅。別的孩子頂多不超過七磅。他身體結實、微微泛黃、個頭很長。他不斷用兩隻小腳推擠著她的身側,彷彿想要站起來似的。

「很有趣的一個小傢伙。」大衛說,不是很開心的口氣。

他不好看,甚至一點都不像個嬰兒。一副虎背熊腰的模樣,平躺著的時候也好像弓著身子。他的額頭是斜的,從眼睛開始往上斜到頭頂心。他的頭髮更奇怪,有兩個旋,頭髮順著髮旋,呈楔子或三角的形狀,一路長到額頭,搭在前額的頭髮像厚厚的淺黃色麥稈,兩側和後腦杓的頭髮順著往下長。他兩隻手又厚又重,手掌心還有一坨肌肉。他睜開眼,筆直地看著他母親的臉。一對非常專注的黃綠色眼睛,就像兩塊皂石。她一直在等著跟這個小怪物眼對眼,她一直相信,這個小怪物是來傷害她的,可是現在卻怎麼也沒有這種感覺。她的心裡只有憐憫:可憐的小怪獸啊,他的母親竟是這般的討厭他……她很想輕鬆地笑,卻聽見自己緊張兮兮地說:「他好像小巨人或是小妖怪之類的。」她伸手抱他,想要好好補償一下,可是他又硬又重。

「別這麼說,海莉。」布雷醫生顯然對她不太高興。她心想,這個布雷大醫生幫我接生了四次,感覺都非常好,可是這次倒像起老師來了。

她露出乳房,讓孩子吸奶。護士、醫生、她的母親和她的丈夫全部站著看,大家臉上都帶著制式的笑容,卻沒有絲毫節慶或完成大業的歡樂氣氛,當然也沒有香檳。相反地,每個人的心情都很緊張糾結。一陣強而有力、反射性的吸吮,堅硬的牙床箝住她的乳頭,她痛得一縮。那孩子望著她,用力地咬。

「好啦。」海莉努力擠出笑容,把他挪開。

「再試試。」護士說。

他不哭。海莉把他遞過去,用強硬的眼神示意護士接手。護士抿著嘴,不滿地接過孩子,把他放在小床上。他從生下來到現在都沒哭,除了剛落地時那一聲大吼,也許是在抗議,或者出於驚嚇。

四個孩子來醫院病房看他們新報到的弟弟。這間病房還住著兩個產婦,她們已經下床把寶寶抱去休息室。海莉拒絕下床。她跟醫生和護士說,她需要時間修復身體裡面的瘀傷;她說話的口氣近乎挑戰,完全無視醫師、護士們不滿的眼光。

大衛站在床尾,抱著小保羅。海莉特別想念這個寶寶,她跟這個孩子親近的時間最短,生下沒多久她就沒再帶過他。她愛他的小模樣,那有趣柔嫩的小臉蛋,溫柔的藍眼睛──像藍色風鈴草,她想著──還有他柔嫩的手腳……彷彿她已經在撫摸他的小手,把他的小腳丫合在了她的手掌心。一個真真正正的嬰兒,一個真真正正的小寶寶……

三個較大的孩子低頭看著這個跟他們很不一樣的新來者:連本質都不一樣吧,海莉想。或許因為她還存留著他在子宮裡時的異常記憶,也可能是因為他土黃色的粗壯體型。還有那奇怪的,從眉骨開始一路往後傾斜的腦袋。

「我們就叫他班。」海莉說。

……

……

時光匆匆。時光的確匆匆,只不過她被限制在與周遭人們不同的時間表裡──也不同於一般孕婦,她們的時間是緩慢的,是一個隱藏的生命孕育成長的日程。而她的時光就是忍耐,包含著痛苦的忍耐。鬼魅和妖怪就住在她的腦子裡。她想到科學家在做實驗,把兩個不同種類和體型的動物接合在一起,這大概就是她這種可憐母親的感受了。她幻想著身體裡就懷著這樣可憐又笨拙的怪物,真切的可怕,是大丹或俄國牧羊犬和小哈巴狗的混種;是獅子和狗的混種;是拉車的大馬和小毛驢的;是老虎和山羊的。有時她確信有動物的蹄子──有時是爪子──在割裂她...

推薦序

【推薦序一】

你想勒索愛情、勒索母愛,整個社會都會來幫助你

◎盧郁佳(作家)

芭芭拉.金索沃的小說《毒木聖經》(The Poisonwood Bible)描述比利時白人傳教士家庭設法教化剛果殖民地黑人,文化鴻溝的悲劇。當中冷眼觀察全局的女兒艾達,真像諾貝爾文學獎得主多麗絲.萊辛。

第一次世界大戰中,一名英軍因傷致殘,娶了在醫院結識的英國護士,戰後在今天伊朗的英國帝國銀行工作,生下萊辛。風聞許多人種玉米致富,他們全家搬到非洲的英屬殖民地羅德西亞(今天的辛巴威)種玉米,卻歉收貧窮,父親無法適應當地。母親則想教化黑人,當然也要把萊辛變成淑女,送她進天主教女校,聽修女滿口地獄恐嚇學生。萊辛十三歲眼疾輟學,閱讀倫敦寄來的小說自娛:狄更斯,沃爾特.史考特的浪漫冒險故事,史蒂文生《金銀島》,吉卜林,D.H.勞倫斯,斯湯達爾,托爾斯泰,杜斯妥也夫斯基。她十五歲離家當保姆,讀遍雇主政治、社會學書籍,跟雇主的姊夫上床,開始寫小說發表在南非雜誌上。當過電話接線員、速記員等,她說像地獄般孤獨。十九歲嫁人,生下一子一女,私奔離婚。二戰時在左翼讀書會加入了南羅得西亞共產黨,嫁給德國難民,然後離婚帶著幼子移英國。窮得行李只有小說《青草在歌唱》(The Grass is Singing)的稿子,寫一樁黑人男僕殺白人主婦的命案,以殖民地種族真相震動英國,一書成名,後來被南非和羅德西亞列為黑名單禁止入境。她加入英國共產黨,後來因為蘇聯鎮壓匈牙利而退黨。

萊辛此刻能出現在讀者面前,絕不是來給體制錦上添花,是殺出血路、闖過地獄來的戰神。她是文學上的暴民,與維吉尼亞.吳爾芙和西蒙.波娃並肩站在抗議隊伍第一排。生為女人等於在殖民地做個黑人,但是,很少人願意承認。萊辛《一封未投郵的情書》(An Unposted Love Letter)裡的〈十九號房〉描述一對男女結了婚,妻子拋棄事業,實現家庭美夢,在郊區買大屋,生下一群孩子,被育兒和家務摧磨輾壓。她設法適應,所有女人不都這麼習慣了嗎?她去了小旅館開房,每早十點到下午五點窩在藤椅上放空。但是,她還得向丈夫伸手要錢付給旅館。丈夫起了疑心,她為保住淨土,謊稱外遇,壓力步步進逼。結局是她在旅館房間開瓦斯自殺。

萊辛寫女性經驗,力道像空襲轟炸讀者。在砲彈落下的當場,你會先聽到一種震耳欲聾的寂靜,像是世界空了。過去以後好像環境沒有改變,然而身邊的磚瓦卻無故粉碎,如雨紛落,梁柱崩塌,撕開頭頂屏障,裸出藍天。原本讀者置身於看似和諧的社會關係,但從翻開萊辛起,這種和諧維穩再也沒有讀者的立足之地。

《第五個孩子》在精采情節下就暗藏了顛覆世界的力量。這次出版,正值台灣社會透過《背離親緣》(Far From the Tree)、《你的孩子不是你的孩子》、《情緒勒索》等暢銷書集體審視原生家庭的傷害,我感激有生之年我終於成長到足以明白萊辛的訊息。讀第一遍,這是個天真夫妻遭遇不幸的故事──第五個孩子出生就有暴力傾向,智能不足,像蘋果日報「人間異語」。萊辛冷靜的口吻令人感到類似公平的事物,輪流呈現每個角色的邏輯、喜惡,不扭曲,沒有邪惡,悲劇只是命運無常。

讀第二遍,瞬間房裡所有蓋在家具上的白布都掀開了──結局以後見之明迅速放大角色的顢頇,和他們拒絕面對的真相。極限揭露人隱而未顯的本質,在這種X光射線照耀下,角色變形了,變得粗重龐大,他們的身軀像高樓投下陰影,籠罩讀者;話聲變得遙遠尖銳,像是從浴缸水底下聽客廳傳來吼叫。萊辛的反諷筆觸,像是讓讀者接手、湊上高倍望遠鏡,看角色說話時鼻頭的痘疤怎樣隨著怒氣發紅,看見他的鼻毛怎樣隨著呼吸戳顫,甚至望遠鏡還變成大腸鏡,一路看進腸壁。

小說把一層層的布花瓣疊起來,從中央一針戳透收緊,平面就輻射綻開球形花朵。布片就是「派對」這個群眾之眼:最初邂逅的公司派對,呈現男女主角和外界互貼的標籤。然後,每年過節一批親戚來住上兩週見證大家庭溫暖幸福,親戚和夫妻倆互貼標籤。最後,歡樂派對變成海莉面對體制權威,求助醫師、兒子校長召見她興師問罪。海莉和特殊兒子班的獨處互動,實際由背後這一層層互動所形塑。拉緊層瓣的縫線,就是別人怎麼看夫妻倆。從外界觀感產生的自我形象,成為主角斡旋的戰場。海莉不斷和這些扯她後腿的痛苦自我形象搏鬥,從派對開始一路尋求認可,到認清她所要的只是對方承認問題,和她一起分擔,這就是震動天地的女性成長。

●

小說展示的重點並非要不要生,而是眾人如何做這個決定。兩人想要很多孩子,至少六個。是誰想要?開頭蓄意模糊,說兩人都想要。接著更曖昧,「要不要繼續生孩子」的問題,竟是通過「過節要不要邀請大批親戚來家裡住」的問題提出來探討,而變成「哪些人必須出錢出力養孩子」,變成「要不要把班送走」。決定要不要生,像決定要不要邀親戚過節,海莉無法說出要求,而以「不辦宴會,孩子會失望」、「醫生說班很正常」曖昧表達。海莉無權為自己的身體,自己的工作,自己的生活作主。

小說前半寫海莉一意孤行多產,享受孕婦像女王受寵。眾人怪海莉任性,沒人把矛頭指向大衛。後來海莉違逆大衛,堅持要生,大衛忍怒不發。海莉生下特殊兒,要求再多生幾個。大衛的反應揭露了「生很多孩子」是大衛的期待。兩人一見鍾情,是海莉從雅房分租逃進大衛的小屋同居,而不是相反,說明了兩人的權力關係。大衛不滿雙親離婚後忽略他,決心以組織家庭修正自己的童年悲劇,「他知道自己要什麼,也知道自己需要什麼樣的女人。」「他的妻子在這方面必須像他:她必須知道快樂在哪裡,該怎樣維護。」萊辛用「什麼」、「哪裡」這幅無所不在的白布,遮住了大衛對海莉的愛情進行勒索的事實。大衛描述安全感的方式,是他少時的房間,這房間要他無止境擴充,大房子只是無窮飢渴在現實中有限的投影。

如果我們有權自主做決定,也就有權更改這決定,知道自己什麼時候改變心意。海莉虔誠追隨大衛主導,最後跟丟了,像受難聖徒般死守任務,甚至為此反抗大衛。婚姻成了一場雙人羽織表演,看起來是一個人在吃東西;羽織底下卻是兩個人,海莉的雙手盲目在餵大衛,大衛說夠了,但海莉繼續。因為開頭餓的人是大衛,所以進食無關海莉餓不餓。即使大衛飽了,海莉也不知道,即使知道了,也難以接受。因為海莉仍然飢餓,雙人羽織從沒餵進海莉的嘴。

兩人生孩子,不是伴侶之愛擴及愛孩子,而是向父母討愛。第一,大衛無法接受父親施惠,只有藉口養兒裝作勉為其難接受。海莉母親照顧唐氏症外孫女、外孫,代替親近女兒,三個女兒也以爭奪母親顧孫來爭奪母愛。這種愛就算討到了,也不會飽,因為當事人不知道自己在討什麼,也不覺得被愛。第二,大衛無法親近任何人。他跟海莉相處輕鬆,因為自從第一胎出生後,夫妻就沒有單獨共處過。生孩子免除了他面對妻子的折磨,掩蓋了問題,讓海莉餓一輩子也不知道自己在挨餓。情感交流像洗錢般不停轉換名目,結果都在孤立海莉。

孩子遇到問題,整個社會都推給母親海莉,要她負責解決。但海莉得從小有母親支持,才能抗衡大衛。得有大衛合作,才能抗衡特教體制。抽掉這兩個心理資源支柱,海莉就被困境壓死。社會訴諸母愛應該解決一切,就是對母愛進行勒索。

●

來自非洲熱烈荒野的萊辛,向晚披襟眺望席捲資本主義社會的情感匱乏冰風,寫下如此悲切之筆:

海莉想婚後先工作兩年存錢再生,但因大衛堅持而懷孕。大衛「放肆、毫無忌憚的大笑,完全不像平常那個謙沖、知趣、得體的大衛」,笑容裡的祕密隔絕了海莉,使她不安。這是大衛的真正面貌,只因壓抑而淪為施虐。

「孩子們的原始野性,前一刻還在他們的血液裡跳動;但現在必須把原始狂野的一面放下,才能夠重新回歸家庭。」海莉與大衛「兩個成年人坐在那裡,溫順,居家,甚至可憐,因為野性和自由早就離他們遠去」。

海莉求助於女醫生吉利,醫生歸罪她搪塞,然後「突然、出乎意料地,毫不掩飾地透露了自己內心的想法」。「她是個端莊的中年婦人,她的人生充分掌握在自己的手裡,但在這一個瞬間,一股不受控、不合法理的憂慮顯露了出來」。

職場,家庭,生活,台灣的我們正在經歷情感的冰河期,女人被愛勒索的酷烈時代。《第五個孩子》說出了人們只能模糊感覺的事,只能在夢中一瞥隨即遺忘的真相。

因為我們需要萊辛,所以萊辛在這裡。

【推薦序二】

惡何以形塑?

◎楊薇雲(元智大學應用外語系、淡江大學英文系兼任副教授)

惡為何會出現?什麼時候出現?經由什麼樣的原因,形塑成形,造成傷害死亡,社會秩序的崩解?這問題,從古至今困擾了不知多少領導者、宗教家、道德家、哲學家、心理學家、法律人。最近剛剛落幕的公視年度大戲《我們與惡的距離》,促使台灣無數的觀眾共同省思:什麼是善?什麼是惡?我們與惡的距離有多近?

惡這個最難捕捉的人性元素,在諾貝爾文學獎得主多麗絲‧萊辛的《第五個孩子》故事中,有著非常細膩的描述與詮釋,看過《與惡》的觀眾們,絕不可錯過這部精準刻劃出邊緣人的極品。閱讀此書,讀者可以欣賞萊辛精簡犀利透澈的文字,體會到邊緣人在正常人的敵視中,孤獨生活的痛苦,也可看到社會文明的主流力量,為了維護正常的生活,不惜除去一個異常小孩的殘酷。人與惡的距離,很難評斷,但是在文明道德價值混亂的時代,維護人道的底線,為主角奮鬥的目標,也是讀者關切的重點。

●

二○○七年諾貝爾評審委員會頒贈諾貝爾文學獎給八十八歲的萊辛,委員們推崇萊辛的的文學作品呈現了「具有史詩般磅礡氣勢的女性經驗,她以懷疑的精神、強烈的使命感、透視心性的靈視力量,審視分崩離析的現代文明。」萊辛的作品一直秉持著異議分子對社會主流的思想、觀念、價值提出質疑與批評,在文學上的成就是獨一無二的。長達六十年的寫作生涯,幾乎每年一部作品都去審視現代文明的缺失,可謂是最嚴苛的西方知識分子的良知之一。

萊辛一九八五年出版的《善良的恐怖分子》(The Good Terrorist),在書名就揭示了善惡並陳的人性,而由原初的「好」演變成後來的「惡」,其中心理轉折過程的細微刻劃,就像是將心中的深層意識活動用顯微鏡放大來看,對於培養讀者觀察省思的能力有獨特的用心。三年後,她犀利的批判力,又在《第五個孩子》中展現,就像一把鋒利的刀,探討社會之惡的形成,在處理人性及社會的黑暗面更是銳利。選擇兒童為恐懼的對象,與知名美國作家亨利‧詹姆斯(Henry James)的經典名作《碧廬冤孽》(The Turn of the Screw)中,兩個如天使般純潔美麗的小孩被惡靈附身,有異曲同工之妙。兩位作家的作品,出版時間相距九十年,但是都用了小孩做為探討邪惡顯現的緣起,因為他們都深深了解到,邪惡的根源要回溯到人類原初的起源。

《第五個孩子》講的是有關迥異於常人的小孩班的故事,班有四位正常、健康的哥哥姊姊,因為班的出現,原本一個快樂幸福的家庭,開始分崩離析。班之所以造成家人恐懼,是因為班雖然是小孩,但卻具有如原始人強大的野蠻力量,再加上他奇特的長相、狩獵的天性、異常的行為,造成家人的夢魘。但是萊辛刻意模糊班的本質,將他塑造成一個寓意豐富的象徵,讓讀者對於所謂的「異類」重新思考。

●

為什麼會有班的出現呢?我們可以從這個家的起源找到蛛絲馬跡。父親大衛與母親海莉第一次做愛的房間,萊辛形容它為「無邊際的黑暗洞穴」(like a black cave that had no end),這句話將我們帶回到洞穴人的原始場景,暗示父親體內仍保有野蠻人的基因。

父子血脈相連的線索,在班要出生前,父親大衛講童話故事給四個小孩聽時又再度浮現。故事中一個小女孩在魔法森林中迷路了,她走到水池邊,看到水中突然出現一個女孩的臉,直直地看著她,不懷好意地笑,很不友善,似乎要伸出手來把她拖下水。這是一個簡單的童話故事,我們在年幼時都會聽到,但是簡單幾句話所塑造出來的恐怖氛圍,讓人不寒而慄,所以外祖母桃樂西迅速把故事做一個結束。但是,那不懷好意的笑容所透露出來的惡意,象徵邪惡的力量,其中的喻意,預告了班的出生及其所導致的家庭災難。當小孩追問那不懷好意的女孩是誰時,父親只解釋她只是突然顯象(materialize),過去並不存在。那麼,接下來要問的問題是,班是否就是代表惡的力量?像池中邪惡的女孩,突然顯象了嗎?這個問題,值得好好思考。

班究竟是何生物?有許多的說法,像邪惡小精靈、侏儒、醜陋矮小低能兒,但始終沒有一個明確的答案。這些名詞都有邪惡的含意,但班是否邪惡?從母親海莉近距離的觀察,讀者得到的訊息,是班「好像有惡意」、「似乎有敵意」、「看起來邪惡」,但是直到故事結束,我們都無法斷定班的本質是邪惡的。

不過,班那種無法控制的蠻力,及對比其他小孩的巨大差異,讓父親、祖父母堅決認定班是威脅正常生活和諧的異類,不能放在家中,於是他們聯手安排,將班送進專門收容被棄養異常小孩的機構。他們明知在收容的機構裡,班將受到殘酷手段的控制,但仍然不顧親子之情,送他過去,父親大衛甚至否定了他們父子的連結。

在要送走班時,母親海莉請求大衛,說他只是孩子,不要送走他們的孩子,他殘忍地回答,「他當然不是我的孩子。」這是萊辛小說中對社會文明的人文關懷,觀察人性能夠包容及接納異己的界線。當我們看到「正常人」為了維護和諧秩序,而用來處理班的手段之殘酷不仁,這究竟是「異類」邪惡,還是「正常人」邪惡,也就不言而喻了。

●

萊辛曾說過,一個社會面對「異類」所做的抉擇,是決定這個文明往上提升或向下沉淪的指標。這家人的姓是Lovatt,代表love愛,但是在面對班時,都不願意去了解、包容班這個怪物,希望用最快的方式把妨礙家庭和諧的班除去,這是向下沉淪。

母親海莉無法接受這種非人道的處理方式,當她看到收容所如地獄般的景象時,痛心班所經歷的非人待遇,因此不顧家人的反對接回班,專心照顧、教育班,盡最大的努力,來幫助他適應社會。海莉因此而被家人孤立,認為她是破壞家庭的罪人。但是不管來自環境的反對力量有多大,也不管她為保護班不受傷害所付出的代價,海莉堅持她所認為應該遵循的人道原則─文明的社會不能因差異而岐視、打壓、迫害異己,對待即使是看起來像是危險的野蠻人,也是一樣。

因為班破壞了家的幸福生活,大衛視班為敵人,將他棄養;對比母親海莉的救援、照顧及包容,此小說清楚地指出,唯有以愛與包容,才能夠對於非我族類的他者,發出悲憫之心,以人道方式對待。

萊辛以其透視心性的洞察力,寫出一部部作品,描述異議者、失敗者、邊緣人及畸零人的悲劇命運,一而再、再而三地檢視了西方先進文明視野的狹隘與不足。但是萊辛小說所提供讀者的,不僅僅是各種災難與悲劇,隱藏在萊辛犀利的批判筆鋒之下,是對於人類未來命運強烈的使命感,提醒我們應重新思考社會傳統規範的價值,並點出提升人性及文明層次所應努力的方向。

就如諾貝爾評審團所肯定萊辛作品的可貴之處,就在於「從崩壞與混亂浮現出的基本價值,讓萊辛得以保留人類的希望。」在《第五個孩子》故事中,我們在這位平凡的母親身上,看到萊辛為人類所保留的希望。海莉的故事,是人性在黑暗的時代、惡質的社會環境中掙扎奮鬥的心路歷程,她學習在惡劣的環境中,如何能夠保持人類的希望及人性的光輝。

【推薦序一】

你想勒索愛情、勒索母愛,整個社會都會來幫助你

◎盧郁佳(作家)

芭芭拉.金索沃的小說《毒木聖經》(The Poisonwood Bible)描述比利時白人傳教士家庭設法教化剛果殖民地黑人,文化鴻溝的悲劇。當中冷眼觀察全局的女兒艾達,真像諾貝爾文學獎得主多麗絲.萊辛。

第一次世界大戰中,一名英軍因傷致殘,娶了在醫院結識的英國護士,戰後在今天伊朗的英國帝國銀行工作,生下萊辛。風聞許多人種玉米致富,他們全家搬到非洲的英屬殖民地羅德西亞(今天的辛巴威)種玉米,卻歉收貧窮,父親無法適應當地。母親則想教化黑人,當...

目錄

【推薦序】

你想勒索愛情、勒索母愛,整個社會都會來幫助你 ◎盧郁佳(作家)

惡何以形塑? ◎楊薇雲(元智大學應用外語系、淡江大學英文系兼任副教授)

第五個孩子

【推薦序】

你想勒索愛情、勒索母愛,整個社會都會來幫助你 ◎盧郁佳(作家)

惡何以形塑? ◎楊薇雲(元智大學應用外語系、淡江大學英文系兼任副教授)

第五個孩子

2019/05/14

2019/05/14