推薦序

南方朔

旅遊是一種豐富

經常,我們都會根據以自我為中心的片面意識去剽分「中心-邊陲」,因此在過去的觀念裡,雲南、新疆、西藏,當然都成了「邊疆」──指它是邊陲的、偏遠的疆域。

但這些我們以為的邊疆真的是邊疆嗎?那可未必。由於這三個地區恰恰是我近年來花了許多時間去瞭解的地區,因而已有足夠的理由相信它們不但絕非邊疆,甚至還可能是未來的中心。

就以雲南為例吧。近年來泰國曼谷有一家「白蓮書社」,它把十九世紀西方,主要是法國,對於整個東南亞地區所做的早期探險、勘查,以及研究報告,大規模整理出版,其中即有兩大冊乃是法國探險家嘉尼爾(Francis Gamier)所寫的一八六六至一八六八湄公河探查報告。他們的探險隊溯湄公河而上,直達雲南。它所代表的,乃是當時已占領印支半島的法國殖民政府,已企圖進一步將勢力範圍往湄公河更上游的雲南延伸。這也意謂著從十九世紀中葉起,雲南即已成了一個交鋒地點。在由抗日戰爭時的滇緬公路,以迨最近的跨東亞鐵路以及湄公河流域跨國開發都以雲南為起點。雲南做為一個新中心的地位已日益在增強之中。

再以新疆為例。過去「絲路」的概念固然早已咸為過去,但我們或許不知道,它從一九九○年代起,已被另一個更重要的「歐亞陸橋」觀念所取代。所謂的「歐亞陸橋」,乃是絲路範圍的擴大,不但包括了舊絲路涵蓋的洛陽、長安,出河西走廊、新疆、中亞、波密,一直到東地中海這片範圍,甚至還將俄國的南部以及與東歐聯絡的西部,以及南亞的一部分也都納入。延續著「歐亞陸橋」觀念的提出,二○○一年六月始有「上海合作組織」的成立,而新疆則無疑的占有極關鍵的地位。而「歐亞陸橋」觀念的出現,當然和一九九○年代初期中亞油氣大發現密切相關。它不但改善了全球石油戰略,也讓早已被人認為過時的陸權時代又告重臨。因此,在這個新陸權時代,新疆這個做為「歐亞陸橋」一個端點的地區,其重要性當然與日俱增。它將是中國石油天然氣進入的最主要孔道,是中國與中亞、南亞、西亞、俄南,直達歐洲的另一通路。當然還包括了它是新興的國防要衝,以及潛在的經濟腹地。新疆在未來中國的「國家建設」上,其重要性不會低於東岸沿海。

至於西藏則問題更複雜了。密西根大學教授小羅培茲(Donald S. Lopez Jr.)在《香格里拉的囚徒──藏傳佛教與西方》(Prisoners of Shangri-La: Tibetan Buddhism and the West)一書裡即指出:

「西藏及藏傳佛教,長期以來都是西方幻想的對象。自從早期的威尼斯旅行家和天主教教士在蒙古人的宮廷裡邂逅到西藏僧侶後,他們的高山家園之神祕故事和怪異的祕術,在西方的想像裡即占有獨特的位置。在過去兩個世紀裡,對西藏社會,尤其是對它的宗教之評價,正反之間有過極大的擺動。藏傳佛教一度有時候被形容為真正佛法最腐化的衍生物,但有時候卻又被認為是最道地的繼承者。這種擺動在二十世紀,從西藏反抗歐洲強權的野心,到它臣服於亞洲強權的這段期間又再出現。」

因此,十九世紀到二十世紀初,當英俄強權企圖染指西藏時,西藏及其宗教普遍的皆被描述得極其不堪,及至中共軍隊入藏,尤其是達賴喇嘛出亡後,西方的西藏論述又變為被神聖化。從一九五○年代中期以迨一九七四年,由於西藏已成為中、美、印度交鋒之所,美國中情局甚至在科羅拉多州的海爾高山訓練基地,訓練西藏突擊隊,這方面的完整紀錄,至少有澤仁哈吉亞(Tsering Shakya)所著的《雪地之區》(The Dragon in the Land of Snows),以及克勞斯(John Kenneth Knaus)所著的《冷戰的孤兒》(Orphans of the Cold War)可資理解,也可看出美國西藏論述的改變。另外,英國登山家魏格納(Sydney Wignall)稍早前出版《世界屋脊上的間諜》(Spy on the Roof of the World),也將他被印度陸軍情報局徵召,去西藏充當間諜而被捕之事和盤托出。

而到了今天,由於中印關係緩和,西藏做為中印之間橋樑的地位日益重要。最近青藏鐵路的通車,其政治、經濟和軍事的意義已不言可喻。

因此,今日的雲南、新疆、西藏,早已不再是我們以為的邊疆了,而是中國在「國家建設」上,多中心化過程裡的幾個新興中心。而想當然的,這些地淤必將面對它們從未經歷過的巨變,從當地的少數族裔、傳統的生活方式、文化衝突,一直到地景和物種的保育、汙染及破壞問題,以及隨著發展所造成的庸俗化、一致化的問題等,都將會以超過其他地區的速度出現。近代新興國家的發展所造成的問題,其他國家都因時間較長而以漸進的方式出現,但儘管如此,其發展所帶來的衝擊已極可觀。這種問題在中國大陸即因時間太快,已嚴峻多了。而可以估計的,乃是雲南、新疆、西藏這三個地區將會更快、衝擊也將最大。

因此,雲南、新疆、西藏這三個地區,不只可從世界格局的變化來加以觀察,更重要的乃是這兩個地區也將是歷史上少見的文化變遷實驗場。近年來我和大陸文化社科學界人士交往時,即表示過這三個地區在文化社科這個領域的重要性。就消極面而言,學界的參與可以避免這三個區域的發展帶來傷害或浩劫;就積極面而言,則未嘗不能創造出一種更好的發展模式,讓新與舊、經濟與非經濟、非漢人與漢人等之間做出更好的整合。

而對我們這些雲南、新疆、西藏之外的「外來者」,如果對這三個地區保持關心,一方面固然會有旅遊上的樂趣,增廣見聞,但更重要的或許是去注意這些地方,由它的變化所顯露出來的問題,也可用來反省我們自己,甚至還可藉以對更大的人類與自然情境問題做出反思。

這時候,就必須一提早年旅遊問題學者柯亨(Eric Cohen)所想到的「旅遊五模式」了。柯亨教授指出,旅遊依其心態和境界,有五種類型:

一是「休閒型」(Recreational mode),它是純好玩、度假、看風景、買土產;二是「轉移型」(Diversionary mode),它是案牘勞形、生活倦怠後的到異國情調中散心與逃避;三是「經驗型」(Experiential mode),指的是在一段時間裡,去經驗另外的生活方式;四是「實驗型」(Experimental mode),指的是相當一段時間去過另一種生活,如美國青年到尼泊爾、不丹試著過另一種靈性生活等;五是「實存型」(Existential mode),指的是把旅遊當作對人類基本存在情境進行反思的過程。

而曾柏文先生在這本《比陽光燦爛,比雪潔淨──深入雲南、絲路、川藏》,就是這樣一本「實存型」的旅遊筆記。在台灣各式各樣寫旅遊的書裡,它獨樹一幟,顯得非常不同。

二○○○年八月,曾柏文退伍後,即以自助方式走了一趟絲路、雲南和西藏,而後他到英國倫敦政經學院念社會學,終於在最近將他那一段雲南、新疆、西藏的旅程寫了出來。由於多了社會學的素養,他的旅遊過程一路寫來,除了有自主旅遊的驚險、人與人互動的樂趣,以及山川景色的描述等內容外,還多了一種少有的人文關懷與自我反思成分。旅遊寫作必得將它的高度拉開,曾柏文的書證明了這種可能性的存在。

凡知道文明史變遷的,都當知道無論東西方,過去都曾有過漫長的旅行家的時代。他們對世界充滿了善意的好奇,對世界可能提供的機會則滿懷發現的期待,及至到了現代,隨著西方民族國家的形成,旅行家被帝國先鋒的探險家所取代。只是在進入了當代之後,由於旅遊興起,並隨著它的逐漸深化,古典時代那種善意好奇的旅行模式才開始漸漸重新回來,旅遊者對每個去到的地方都是個介入者,那是一種短暫的交會,我們帶不走什麼,應該帶走的是變得更豐富的自己底心。而我相信,當曾柏文去過雲南、新疆、西藏,他自己也因此而變得更加不同。

這是我對此書的讚揚,相信各位朋友也會同意。

序

曾柏文

交織在生命中的寬闊

我一直忘不了一個錯愕的面容。

六年前從梅里雪山歸來,我中停走訪東竹林寺。午后回山路邊攔往中甸便車,我卻在這大山大水間苦等了兩個多小時,體會到公路的寂寞。傍晚日影西斜、山風漸寒,我不得不沿山路找了戶農家求宿。那農舍孤懸於江谷邊坡,住著一對藏家父女。女孩十一歲,之前在奔子攔上過三年小學,說得上些漢語,有點害羞又難掩興奮地帶我這遠到旅人,在家中上上下下參觀。傍晚女孩說要去趕牛回家,大約一小時候回來,離去時還有幾分不捨依依。

可一會後,空曠的山谷中竟傳來久違車聲。我一興奮,便扛起行李拜別主人衝回路邊,也果真攔到一輛東風大卡,後頭站著一車和尚朝我猛笑,我二話不說翻身上車。和尚們到東竹林寺都下了車,熱情揮別。出發後車速快了,我趕忙抓緊欄杆,看著滇藏公旁的高山深谷呼嘯而過,竟覺自己像騎在一頭氣勢驚人的巨獸上,奔馳在這山水間。

車過轉角,前方突然出現那個藏家女孩,趕著牛正要回家。我揮手大叫跟她告別,倏地與她擦身而過,一回頭,我看見她半舉著手,一臉錯愕,快速消失在我視野。忽然,一陣意想不到的難過襲上來,帶著內疚。

從拉薩回到台北那年,我旋即趕赴倫敦,在書堆論文中琢磨心性,進廚房間找回自信。回國後我先進立法院做法案助理,見證了勞退新制誕生、319的紛紛擾擾。年底又打了場激烈選戰,帶著一幫夥伴舉辦座談、掃街拜票。幾年間的生命不斷向前滾動,生活總忙碌喧囂。

可就在不經意間,我常會沒來由地想起遠疆的光影,我會想起高原上的燦爛陽光、連綿雪山,想起村舍中飄著的燒炭味、公路上旋繞的引擎聲,或馬背上悠悠晃晃的節奏。我常想起瀘沽湖畔那個伴著寂靜閃電的月夜,想起鳴沙山吹著冽冽冷風的大漠日出,想起獨自走在帕米爾高原上的腳步聲,想到那種置身寬闊天地間,自己的渺小卑微。

而每每,我也會想起東竹林那個藏家女孩──

我記得她眼中映著藍天大地的燦爛,就像西單村的珠穆德瑪、小落水村的摩梭少年、布爾津尕姓女孩、石頭城腳那對塔吉克兄妹的眼神一樣。可我更惦念的,是她,與這群孩子們未知的人生。特別是這些年如火如荼的開發腳步、湧入的觀光潮,牽動著西疆社會急劇的變遷,帶來大量的衝擊對比。如果我幾年後還能再見到他們,我會在他們眼中見到什麼?是同樣的樂天單純、是生活提昇的幸福,還是相對弱勢下的迷惘,甚至憤怒?

這我說不清。就像千百年來無數政權興衰、商業動線替換,甚至環境資源的變遷,曾多次改寫過這片大地上人們的生活;但在當時,又有幾人能說得清他們那代人的命運?有多少樓蘭人能猜到水源將枯竭?有多少交河人或敦煌工匠能預見嘉峪封關的衝擊?一六七○年的葉爾羌汗國絕想不到,幾年後將滅於流亡回教領袖阿帕克霍加率領的蒙族佛教大軍。一九五○年解放軍入藏時,也沒幾個藏民能看到未來十年的劇變。

多少文明起落的痕跡、無數族群歷史刻下的社會印記,這一路上,流動的是一種深邃的無常。只是這種無常背後,卻又是歷史的長期合理性、是紮實的地理力量;而其在時空上的尺度,硬是把台灣新聞每天追逐的紛紛擾擾、日常生活許多計較與堅持,襯托得那麼短淺乏味。

於是,那一段段邊疆記憶便像一面心的濾鏡,用歷史的深遠濾去每天生活的喧囂浮躁,用大地的遼闊焠鍊心靈的謙卑豁達,用旅行生活的單純裁減浮誇的欲望。於是,記憶不再只是一種見聞,一種「我去過哪裡哪裡、看過什麼什麼」的標記;它滲透到生活中,交織在價值態度裡,並在我現下的生命裡注入燦爛陽光、寬闊風景。

沉澱記憶,也便醞釀出書寫的召喚。

去年我定下心,開始用文字將這兩萬多公里的旅程梳理一遍。從第一次闖蕩滇北的無知好奇、意外驚遇,兩年後帶著準備期待穿越絲路的見證,到最後從成都入藏,在生死交關中對親情、生命,甚至旅行本身的體悟,我忽然發現,這三段旅程竟像一場旅行態度的辨證,隱隱對應著輕狂年少、穩健壯年、與內省晚年三個生命階段。

正如生命,旅行也有建構的想像、有承諾與追尋、有節奏、有意外、有緣分與終曲。而我這一路所看見的,是人為建構的虛幻想像,能對人文地貌的實質重塑;是承諾與追尋,對生命重量的賦予。所體會的,是對內在節奏的傾聽貼近、對意外的坦然,以及當來到終點時,該要輕輕放下執著。以前讀過「朝聞道,夕死可矣,」年少的同學們還笑說傻。此去遠疆高原走這一趟天寬地闊,雖不見得是一種聞道,卻真在某種程度上,讓我面對有限生命,有更多從容。

寫作是一連串對記憶的質問,而用筆重走這段旅程,我質問的不只是自己,更是自己過去從教育閱讀中承接的,關於「邊疆」的種種想像。隨著在邊疆走的越久,「邊疆」這個概念卻因其代表的漢民族傲慢,吊詭地成為最大的懸念。而從中原視角挪移到中亞視角,試著碰觸邊疆民族的感受,便成為此行主要的挑戰。

我們總是要走出去,才能更看清自己,包括自己承載的歷史文化,自己所來自的島嶼。

最後,我想把這段我所珍惜的記憶,獻給摯愛的A。

| FindBook |

有 3 項符合

比陽光燦爛,比雪潔淨的圖書 |

|

比陽光燦爛,比雪潔淨 作者:曾柏文 出版社:遠見天下文化出版股份有限公司 出版日期:2006-07-30 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 45 |

二手中文書 |

$ 272 |

社會人文 |

$ 281 |

中文書 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

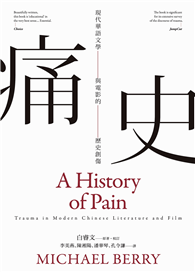

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:比陽光燦爛,比雪潔淨

「從那時起,我心底就浮現出一種渴望,一種想親自走到那片土地上,用眼、用手、用心去確認那個國度的渴望。我想去碰觸那裡人們的記憶,他們有何種視野、有什麼樣的歷史感、期待與焦慮。」

到世界各地,見識迥異的風土人情,開闊自己的視野,這是旅行常見的收穫。

然而,本書卻有更深一層的探索。作者以其敏銳細膩的雙眼、謙虛寬闊的胸懷,從當代社會歷史的紋理,思索我們所謂的「邊疆」。

走過這一遭,對他來說,「邊疆」並非邊陲,相對於「中原」的漢族,那裡的人民也自有其中心──獨特的生活方式、信仰、文化等等發展,都有屬於他們的故事在風中飄揚傳述。

作者窮盡文字,只想說說「這一路上凝視過的眼神、嚐過的氣息滋味、體會過的壯闊傷悲」。

在雲南、絲路、西藏等地,陽光燦爛,雪景遼闊,然而走這一遭對生命的體悟,比陽光燦爛,比雪潔淨。

............................................................................

南方朔 專文推薦

《比陽光燦爛,比雪潔淨──深入雲南、絲路、西藏》在台灣各式各樣寫旅遊的書裡,獨樹一幟,顯得非常不同。書中除了有自主旅遊的驚險、人與人互動的樂趣,以及山川景色的描述等內容外,還多了一種少有的人文關懷與自我反思成分。旅遊寫作必得將它的高度拉開,這本書證明了這種可能性的存在。

作者簡介:

曾柏文 著

保送台大化學卻轉念心理,赴倫敦政經學院拿的又是社會學碩士。曾當過天下文化編輯、行銷企劃、國會助理、影子寫手,打過一場壯烈的選戰;曾闖盪絲路滇藏,獨乘巴士橫越北美,在巴黎愛上希臘燒烤,然後去希臘逛了一堆小島。 常覺得旅行是一種對話,除了看見世界,更看見自己。 email:p.w.tzeng@gmail.com

章節試閱

推薦序南方朔 旅遊是一種豐富 經常,我們都會根據以自我為中心的片面意識去剽分「中心-邊陲」,因此在過去的觀念裡,雲南、新疆、西藏,當然都成了「邊疆」──指它是邊陲的、偏遠的疆域。但這些我們以為的邊疆真的是邊疆嗎?那可未必。由於這三個地區恰恰是我近年來花了許多時間去瞭解的地區,因而已有足夠的理由相信它們不但絕非邊疆,甚至還可能是未來的中心。就以雲南為例吧。近年來泰國曼谷有一家「白蓮書社」,它把十九世紀西方,主要是法國,對於整個東南亞地區所做的早期探險、勘查,以及研究報告,大規模整理出版,其中即有兩...

»看全部

目錄

【推薦序】旅遊是一種豐富南方朔走進雲南1.57小時的老列車2.從大理到麗江3.滇西北最壯美的天際線──梅里雪山4.瀘沽湖畔的摩梭人循絲路西行5.追尋想像中的中國──從西安啟程6.風化中的歷史──河西走廊7.從北疆到南疆8.在想像中的新疆,回望從成都入藏9.在四千公尺高原上──從成都奔向稻城10.抱著傷肺逃出香格里拉11.六個人一起進藏12.想像、追尋與刻度──朝聖者之城【後記】交織在生命中的寬闊

»看全部

商品資料

- 作者: 曾柏文

- 出版社: 天下遠見出版有限公司 出版日期:2006-07-30 ISBN/ISSN:9864177311

- 語言:繁體中文 頁數:261頁

- 類別: 中文書> 旅遊> 旅遊文學

|