| FindBook |

有 12 項符合

人蟲的圖書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:Readmoo 評分:

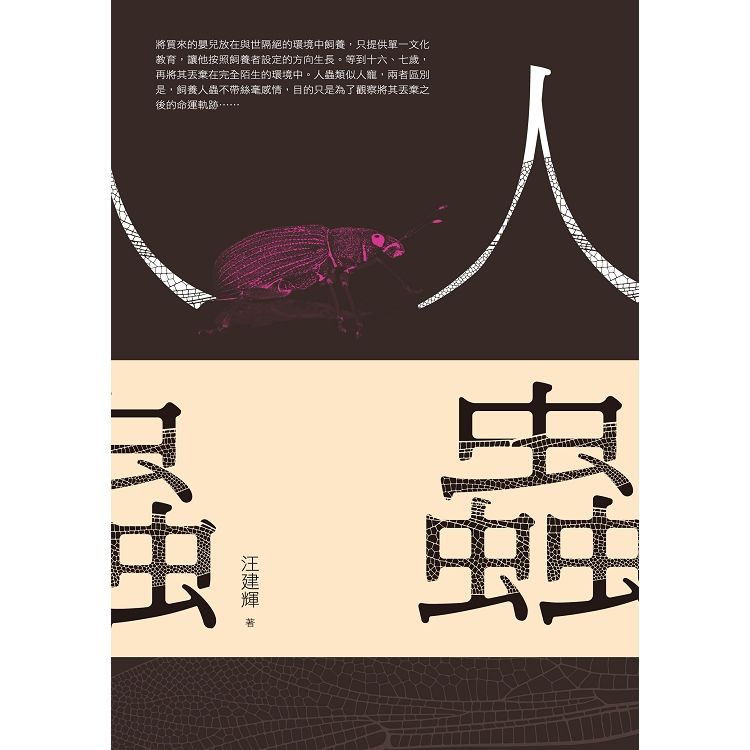

圖書名稱:人蟲

★這是個殘酷而又帶有寓言性的故事。

☆作者是清醒的觀察者,以虛幻莫測的新奇敘述,

★將當今中國光怪陸離的體制,用小說的形式重新包裝。

------

本書分為三篇,〈上篇:虛構的女人〉講述一位中學女生因為對現實不滿而逃離到一個乾淨的世外桃源,後因自身的文化烙印,又帶著她撫養長大的孩子回到社會之中,進而引發出與價值觀相牴觸的故事;〈中篇:活著的女人〉敘述的是「我」利用休假之餘出外旅行,在租屋處認識了一個「小姐」,並聽說了一個「人蟲」的故事,而這故事背後所牽扯到的人、事、物遠遠超乎「我」的想像;〈下篇:死去的女人〉則是「我」發現「小姐」與「人蟲」之間有某種連結性,想要再次找到她,了解其中因果,沒想到在尋找的過程中,發生了一連串匪夷所思的事件……在感嘆人蟲的同時,我們又該被誰同情呢?

|