I

對詩:修琴的女人

入秋以後,山頂露出一間木屋,

「樹葉少於蒙著薄霜的鳥巢。」

我記得上山並沒有固定的路徑。

「視野開闊,痛苦沒有遮掩。」

林間住著位獨居的修琴的女人,

「山下是因欲望而浮腫的人間。」

她的母親留給她一把走音的古琴。

「每晚,我抱著琴才能入眠。」

我在春天愛上了她,曾給她寫信。

「葉落盡時,我拆開有餘溫的信。」

我愛她冰冷的,會發芽的指尖,

「信封裡並沒有結出厭世的果子。」

太遲了,即使愛意未隨季節冷卻。

「如果真的太遲,不如永不抵達。」

母親死後,她再也沒有下過山。

「我害怕雜音,也不擅長告別。」

沒有人見過她,但晚上琴聲灌滿枝葉。

「不如把身體還給這繼承來的落葉林。」

總在虛構的敵意裡陷得太深。

「我曾一度找不到晚禱的理由。」

她志在修補聲音,做弦的僕人。

「修琴,為了不讓母親再死一次。」

點燭定弦後,未來就允諾了她。

「所有的夜晚,都是古代的夜晚。」

落葉因幸福而奔跑,彷彿應和。

「每個聲音因祈禱而飽滿。」

如此的天賦,好像她是伏羲的女兒。

「我在燈下,復你夾著雪花的信。」

2016-9

---------------------

II

須臾之塔

九○年寒冬,母親整日進山砍柴

以便來年的屋頂上炊煙不絕。

祖父將成捆的柴火堆碼在舊屋前,

紮得像省界上的懸崖那般垂直。

第二年的盛夏因洪水長期浸泡

而鼓漲,佔據了我原始的海馬區,

恐懼是稠密的雨點,戰時電報般

急迫,洪水進院後輕易邁過門檻,

母親將我抱到穀倉的蓋板上,

她的膝蓋淹沒在水裡。門前的柴堆

竟整個浮了起來,像紙船飄走。

「它們本當經過膛火的烤問進化

為炊煙,去戍邊,給人間溫飽。」

後來聽人說,柴堆堵在了村尾的

石拱橋下,像個巨大的炸藥包。

直到橋頭的石獅率先跳下,劃出

一道黑色的引線。「內心有波動的

青石才會被選來雕成庇佑的獅子,

石匠在刻獅鬃時要避開閃電的日子

線條才不會被折斷。」它從欄杆上

躍下,投身於這汙穢的末世,

它一身黃泥,像穿著件破漏的袈裟。

橋另一頭的柳樹當天也被沖垮,

再也沒有吹拂,再也不會有蔭翳

織成母親的披肩。因絕收而被迫

去省界那邊做工的人帶來新的傳言:

洪峰過境時,新安江異常寬闊的

江面中央曾浮現過一座須臾之塔。

2018-08

---------------------

III

第二次去黟縣

通往小縣城的公路仍然同上次一樣曲折,

路面起伏,彷彿群山規律的呼吸。

初春,路邊的雜木林好像是剛剛漆過,

被喚起的回憶與警覺的風景偶有重合,

山茶花已攀上枝頭,你初識她時,

她還是流水。她暗示你:群山已經滾沸。

另一邊是漳河,河水湍湍,受驚一般。

快到縣城時,你停車以辨認遠景的虛實:

橫在眼前的山峰因為遠離集權而保有

藍色,它聳立,如一座塔,「是寒流

把它磨尖,日夜清醒。」它的輪廓模糊,

像你的記憶,也披上一層透薄的紗衣。

你竟也無法分辨半山腰諸多的白色

之中:哪種白是積雪,哪種白又是雲。

經山水哺育的清甜釋放在主人奉上的

綠茶之中。「草木初生,衰亡,像音樂

彙集成藍山之藍。」「而藍山仍在升漲,

它的藍也逐年加深。」田埂、炊煙

和藍山都站定了位置,你伸出雙手

和它們一一擁抱。返回時,泥濘的道路

比進山時更曲折了,彷彿山水的挽留。

2015-3

---------------------

自問自答(代跋)

問:自問自答?我真是佩服你的腦洞,有人像你這麼玩過嗎?你就不能找個朋友寫個序什麼的?

答:寫評論的鬼扯的居多,有幾位我認可的上一代的評論家,我沒好意思開口;我也找過兩位同輩的詩評家,他們都以博士論文大限為由,拒絕了我。不過沒有關係,詩會開口說話的,如果讀者的感受力在的話。

問:提醒你一下,你一開口就得罪了好多人,我真是擔心你以後怎麼玩。

答:不用擔心,我說的「鬼扯的批評家」讀不到我們的對話的,他們忙得很。

問:接著問,那編完這本詩集?你有什麼感受?有沒有焦慮?

答:編完整本詩集之後,沒有獲得預想的輕鬆和喜悅。至於焦慮,肯定是有的,比四年前更深了一些,當你對詩歌文本以及詩歌史的縱深進行深入地探索之後,你有這樣的感受甚至是對你的工作的褒獎,焦慮無法避免。

問:和上一本詩集《花園長談》相比,你的詩風有沒有變化?

答:想在短期內改變詩風太難了,我的寫作基本沒有我所渴望的那種變化,幸運的是,我的寫作沒有變壞,甚至有一點新的感悟,這些感悟都在新近的詩作中以細微的變化有所體現。

問:你的詩看起來確實缺少變化,就拿你的「詩歌長相學」來說,你的詩歌的形式變化太少了,你怎麼看?

答:這算一種偏執(自信)吧,一種對美的篤定,不過沒有這份偏執是無法寫出好詩的。詩本來就可以理解為一種獨斷,神祕而本能。

問:你這幾年寫得沒有以前多了?是出於什麼考慮?

答:寫作困難啊,前面的路都被人踩踏到光滑如鏡了,我怎麼好意思跟著他們走。我本不是什麼蘭波(Arthur Rimbaud)、海子那樣的天才,所以必須學習、細分、探索一條可能的路走下去。我深刻地感受到寫作之難、存在之難(這至少說明我尚且清醒),我也自行解答了我初學詩時期的一個困惑,為什麼很多詩人(尤其是漢語詩人)進入中年之後走下坡路,寫作難以為繼以至於中斷,現在看來,要是沒有那麼點的勇氣(犧牲)真的會隨時中斷詩歌寫作,我想我不會中斷我的寫作,因為寫詩是我唯一的事業。

問:完成這本詩集後,有什麼寫作計畫?

答:我的計畫就是在寫作上投入多一點時間,寫得多不多要看機緣,寫作方向上也不大可能有很大改變,會嘗試著去寫點混合文體的文本,一種接近詩劇的文本。這本詩集中的《屏風》一詩最開始就是想成寫詩劇的,後來沒有寫下去,就改成如今的模樣。如果主題合適,我會寫幾首200行以上的詩,這種寫作體驗很獨特。

問:有沒有要和你的潛在讀者說幾句?

答:我的讀者群和我的師友圈高度重合,我相信他們都是合格的讀者,感謝他們,他們一直關心我的生活和我的寫作。我會繼續寫下去的。

問:有沒有什麼別的要說的?

答:沒了,畢竟浪費紙張是可恥的。

| FindBook |

有 10 項符合

風物拼圖的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 電子書 |

$ 140 |

華文現代詩 |

$ 150 |

中文書 |

$ 158 |

華文詩集 |

$ 170 |

小說/文學 |

$ 176 |

現代詩 |

$ 180 |

華文現代詩 |

$ 180 |

文學作品 |

$ 180 |

詩 |

$ 180 |

詩 |

電子書 |

$ 200 |

詩 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

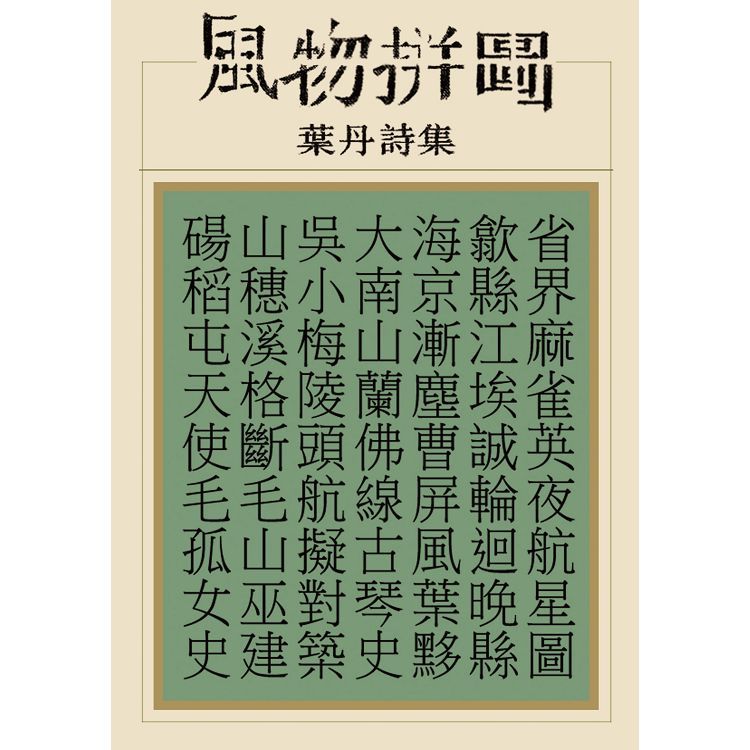

圖書名稱:風物拼圖

★ 第四十屆香港「青年文學獎」新詩高級組首獎得主——葉丹,2019最新個人詩集。

★ 繼《花園長談》後,作者再以更多元的創作形式書寫,並以豐富的地方觀察、歷史意識留下屬於自己的刻痕。

【第四十屆香港「青年文學獎」新詩高級組首獎得主——葉丹最新詩集。作者擅以長詩敘述故事,繼《花園長談》後,再以更多元的創作形式書寫,並以熟練的段落操縱、豐富的地方觀察、歷史意識留下屬於自己的刻痕。】

感時歲月的雜談、情感綿延的敘事長詩、行句裡透出的歙縣風光與人間景物……

是旅舟的輕快緩和了你的病情,

航線的屏風,把山河分成兩瓣。

竹篙未落,風已備足了細浪,

將消息傳遞到兩岸,快及岸時,

又忍不住卷刃,「那麼多的

同心圓,你是旋渦之靶心。」

──〈屏風〉

本詩集收錄葉丹2015-18年詩歌作品,作者以地方性的閱歷豐富詩歌主題,並以多元的創作形式展現敘事詩的各種樣貌。全書內文共分三大輯,以不同類型的創作格式區分:第一部分為組詩〈風物拼圖〉、第二部分短詩〈雜詩集〉、第三部分小長詩〈屏風〉。

作者簡介:

葉丹(1985-)

安徽省歙縣人,現居合肥。著有詩集:《花園長談》、《沒膝的積雪──葉丹詩集》。

章節試閱

I

對詩:修琴的女人

入秋以後,山頂露出一間木屋,

「樹葉少於蒙著薄霜的鳥巢。」

我記得上山並沒有固定的路徑。

「視野開闊,痛苦沒有遮掩。」

林間住著位獨居的修琴的女人,

「山下是因欲望而浮腫的人間。」

她的母親留給她一把走音的古琴。

「每晚,我抱著琴才能入眠。」

我在春天愛上了她,曾給她寫信。

「葉落盡時,我拆開有餘溫的信。」

我愛她冰冷的,會發芽的指尖,

「信封裡並沒有結出厭世的果子。」

太遲了,即使愛意未隨季節冷卻。

「如果真的太遲,不如永不抵達。」

母親死後,她再也沒有下過山。

「我害怕雜...

對詩:修琴的女人

入秋以後,山頂露出一間木屋,

「樹葉少於蒙著薄霜的鳥巢。」

我記得上山並沒有固定的路徑。

「視野開闊,痛苦沒有遮掩。」

林間住著位獨居的修琴的女人,

「山下是因欲望而浮腫的人間。」

她的母親留給她一把走音的古琴。

「每晚,我抱著琴才能入眠。」

我在春天愛上了她,曾給她寫信。

「葉落盡時,我拆開有餘溫的信。」

我愛她冰冷的,會發芽的指尖,

「信封裡並沒有結出厭世的果子。」

太遲了,即使愛意未隨季節冷卻。

「如果真的太遲,不如永不抵達。」

母親死後,她再也沒有下過山。

「我害怕雜...

顯示全部內容

目錄

輯一 風物拼圖

I 對詩:修琴的女人

II 須臾之塔

III 第二次去黟縣

IV 淮河風物研究

V 給毛毛的詩

VI 歙縣河西尋訪漸江和尚

VII 晚景,擬1年冬的曹誠英作詩

VIII 轉山少年,贈表兄吳璐

IX 豆腐理解

X 丘陵獵人

XI 暮春夜晚的兩種風格

XII 塵埃的祝福

XIII 枯榮的恩典

XIV 夜宿涇縣青弋江畔

XV 友誼的觀眾

XVI 獨遊銅陵縣老洲島

XVII 失落的女巫

XVIII 少女建築史

XIX 梅山往事

XX 初秋周日逛增知舊書店

XXI 小南京

XXII 有風的冬日觀麻雀覓食

...

I 對詩:修琴的女人

II 須臾之塔

III 第二次去黟縣

IV 淮河風物研究

V 給毛毛的詩

VI 歙縣河西尋訪漸江和尚

VII 晚景,擬1年冬的曹誠英作詩

VIII 轉山少年,贈表兄吳璐

IX 豆腐理解

X 丘陵獵人

XI 暮春夜晚的兩種風格

XII 塵埃的祝福

XIII 枯榮的恩典

XIV 夜宿涇縣青弋江畔

XV 友誼的觀眾

XVI 獨遊銅陵縣老洲島

XVII 失落的女巫

XVIII 少女建築史

XIX 梅山往事

XX 初秋周日逛增知舊書店

XXI 小南京

XXII 有風的冬日觀麻雀覓食

...

顯示全部內容

|

![塔木德:猶太人的致富聖經[修訂版]:1000多年來帶領猶太人快速累積財富的神祕經典 塔木德:猶太人的致富聖經[修訂版]:1000多年來帶領猶太人快速累積財富的神祕經典](https://media.taaze.tw/showLargeImage.html?sc=11100697818)