| FindBook |

有 7 項符合

她們的時代的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 300 |

中文書 |

$ 300 |

Others |

$ 323 |

社會人文 |

$ 334 |

台灣研究 |

$ 342 |

台灣當代人物 |

$ 342 |

社會人文 |

電子書 |

$ 380 |

中國史地 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:Readmoo 評分:

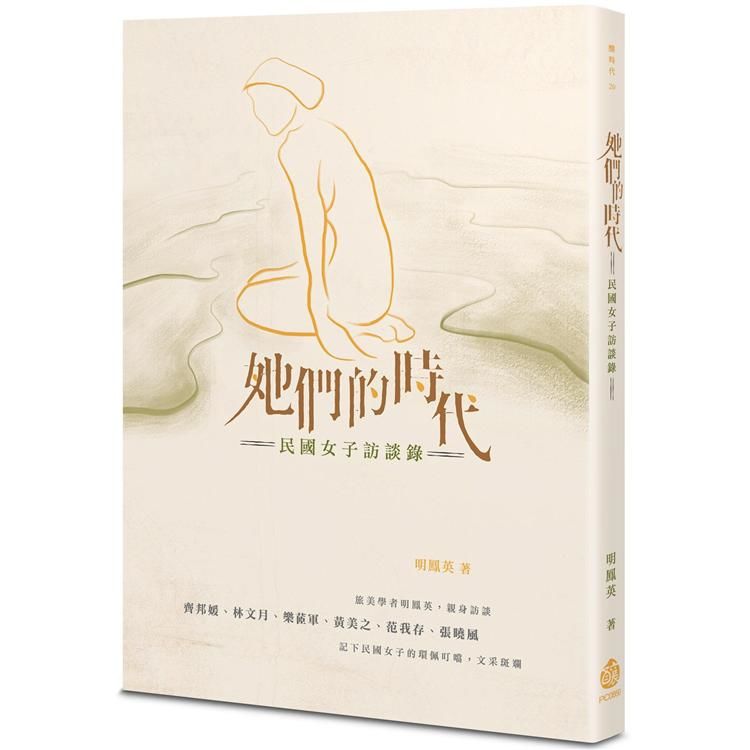

圖書名稱:她們的時代

潭深無波《巨流河》──齊邦媛

內山書店的臺灣小學生──林文月

朗朗天光「薇薇夫人」──樂茝軍

不與紅塵結怨的烽火麗人──黃美之

大隱高雄的余光中夫人──范我存

永康街的文人之風──張曉風

「歲月把父輩的一九四九年越送越遠。望著它身後的煙塵,我有追上去多看一眼,多聽一個故事的衝動。……」──明鳳英

作者以讀者、學生、好友的身分,傾聽六位知名女作家在戰亂時代中的長成、經歷,和學養。民國女子的靈動與溫度,為一九四九年前後的時代與文壇,譜出深沉動人的篇章。

她們,是女兒,母親,姐妺,師長,伴侶,朋友。

她們,是飽讀詩書的知識分子,是優雅大度的民國女子。

走過戰亂顛沛,政權更迭,

她們用智慧與韌性回應人生波瀾,為自己,也為整個時代留下精彩動人的見證。

作者簡介

明鳳英,1956年出生於臺灣高雄後莊。父籍江西南康,客家族。母籍臺灣臺西人,回族後裔。1980年後留學美國,加州州立大學長灘分校終身教授,現任教於加州理工學院。曾出版自傳性散文集《一點一橫長》、《一撇到西洋》。

|