§ 詩人

喬是一位年輕詩人,他柔弱、敏感、焦慮、彷徨,似乎總在渴望改變生活,可究竟要什麼樣的生活他又不甚了了。在雜誌上發表詩歌固然是他期待的,有人崇拜也是好事;若有一間屬於自己的書房,在大雪紛紛的夜裡讀書,和遠方來的朋友促膝交談,又該何等美妙!可事實上他過著十分無聊和苦悶的生活,他一直都被生活所囚禁。

八○年代,喬在一家機關的內刊做編輯。主持工作的主編戴著深藍色的袖套,為了在退休時享受到副局級待遇,屈尊到雜誌社來任職。他年輕時也喜歡寫點東西,算得上是一個有文采的人。人們都說他有才情,他自己也說如果不是因為某種原因他差點兒就成了一個詩人。可他把詩人當作一種職業,這一點喬心裡是不同意的。雜誌社另有三位老大姐,其中兩位是退了休被主編反聘回來的,她們年輕的時候一定漂亮而文雅。主編所做的一切似乎只是為了自己的退休生活,同時讓雜誌社的日子一天比一天寡淡。一方面雜誌社的編制緊張;另一方面也沒人願意到這裡來工作。喬是一個例外,他想要一種比以前更自由的生活,雜誌社給了他機會。但這份工作也讓他感到痛苦,因為他編輯的文章幾乎全是套話、空話與假話。他一直在與那些他稱之為腐朽墮落的文字做鬥爭,既無奈又疲倦。本來雜誌社還有一位姑娘,可很快就找門路調走了。她瘋瘋癲癲的,剛到雜誌社沒幾天就摟著喬的肩膀說:「喬,我們是哥們!」接著又說:「喬,我不想去食堂,你幫我打飯吧。」還說:「喬,這塊肉太肥,你吃了吧……」她長著一張扁平的四方臉,五官含混不清,喬想像不出一個人如何才能在這張臉上找到接吻的地方。這張臉以女人的名義對他吆來喝去,他很有涵養,在她面前憂鬱得像一個棄兒。

「喬,要不你倆一起過得了。」一位老大姐說(她的名片上已赫然印上了「編輯部主任」五個字),另兩位也過來湊趣。她們都想以一種開玩笑的方式成人之美。

「好啊,您先問一問喬──他的身子骨禁得住我折騰不?」那扁平的四方臉如是說。她哈哈大笑,喬覺得天空中響起了一陣驚雷。不久她就調走了,喬繼續和主編及三位老大姐一起辦那本雜誌。他習慣了下班後一個人在辦公室待一會兒,一位老大姐說:「也是,反正你也是一個人,早回晚回都是待在宿舍裡。」他分不清她的話是調侃、戲謔還是同情。他住在單位分的一間宿舍,宿舍裡有他的一張床和幾百本書,還有一個與他合住的小張。小張在另一個處室上班,也是從外地分來的大學生。他有一個純潔的女朋友,長得像湯圓一樣圓乎乎的,但比湯圓更黃和更黑。女朋友過來的時候,小張就會以一種友好的、稱得上是協商的方式對喬實施鵲巢鳩占。他們在宿舍用電爐子做飯,滿地都是土豆和白菜。小張說:「喬,一塊兒吃吧。」可潛臺詞卻是:「哥們兒,我們要吃飯了,你呢?」吃完飯,他們嘻嘻哈哈地親熱,接著就要熱烈地做愛,這也是一件喬必須明白並予以確認的事情。喬每次都主動迴避,他去外面散步,一兩個小時後才回來;可他回來的時候小張已將門反鎖。冬天很冷,他一個人站在風中,他不能對兩個熱戀中的人砸門。愛情神聖,不可打擾。他只好去別的單身宿舍蹭一個晚上,在一個他求來的宿舍裡遭人白眼。好在北京還有一些和他一樣窮困潦倒的詩人兄弟,他常去兄弟們那裡談詩,有時候還淚流滿面。偶爾他們會點上蠟燭,在燭光中開一個詩歌朗誦會。無論生活多麼艱難,總有一些熱愛詩歌的人在吟誦,聽眾中也總會有幾個女學生。喬坐在一個角落裡,低著頭想像她們在荒涼的曠野上搖曳,就像冷風細雨中孤苦的小白花一樣。

詩人負有神聖的使命,那就是讓這個冷漠的世界留下淚水。可誰來撫慰詩人?誰又將為詩人流淚?

這天喬在報紙上看到了自己的一首詩,主編也看見了,他拿著那張報紙對喬說:「喬,你看,這個人與你同名同姓。」他笑了笑說:「還真是的。」一位老大姐湊過來說:「也難說啊,說不定就是喬寫的。喬,你寫詩嗎?」她的話在喬心裡激起了一層苦澀的漣漪。他深知詩歌與他的生活有著怎樣深刻的關係,它正在將他帶上一條孤獨、憂傷的窄路。

他坐在辦公桌前,忍不住又拿起了那張報紙;他看著看著,就覺得那首詩彷彿真不是他寫的,世上或許真有一個與他同名同姓的詩人,他的詩也在那天的報紙上發表了……。他這樣想著,又在心裡兀自笑了一下。主編走過來,拿走了那張報紙,他說:「別看了,再看十遍這首詩也不是你寫的。」他將那張報紙鋪開,麻利地用它包好了一塊牛肉。一位老大姐昨天給他講了一種做牛肉的方法,他已經去市場買了最好的牛肉,他盼著下班後回家試試。在單位,沒有人知道喬是一位詩人,他把寫詩當作自己的私生活,詩歌就像他的祕密情人,他偷偷摸摸地與她約會。一個有情人的人在道德上是可疑的,喬從不敢自命為詩人;他唯一合法的身分只是雜誌社的編輯,大家也只是覺得他的性格有些孤僻而已。

下班了,喬獨自一人在辦公室待著。這是一個陰天,天上聚集著愁雲。他點燃一支煙,想給十幾天前認識的一位女學生寫首詩,也想給遠在杭州的子敏寫封信。可他最後什麼也沒做,他趴在辦公桌上睡著了。醒來的時候,天已經黑了,他打開燈,想再看看那張報紙,卻想起主編已經用它包了牛肉了。他有些餓,也有點煩;獨自在辦公室走了幾圈,不知為何突然就給米佳打了個電話。米佳家裡有院子、電話和門衛。她說:「你好,下班啦?」她的聲音清脆而明媚。

「是,可我不想回去。」

米佳靜靜地聽他說話,他的話全無邏輯,像是某種囈語。他自言自語,似乎也提到了今天在報紙上發表的那首詩,米佳很耐心地聽著。

「回去吧。」最後她說,她一共就說了這兩句話,最後一句可能是受了喬的影響,隱約之中有些傷感。喬掛了電話,卻依然拿著話筒;當然了,話筒裡只有「嘟-嘟-嘟」的聲音,讓他感到巨大的岑寂與空虛。

米佳是子敏介紹給他的,但隨後他單獨去見過米佳一次。

「你好。」她打開門,他頓時就傻了,米佳的笑容就像一束強光,照得他睜不開眼睛。「進來吧。」她說。他無處可逃,可進去後,卻給米佳朗誦了一首詩。她低聲說:「寫得真好!」這句話讓喬差點就跪下,他想撲在米佳懷裡,也想抱住她。可米佳氣質凜然,讓他像一個癡人一樣坐在沙發上動彈不了。他們是不大相同的人了,米佳是一位地位很高的將軍的女兒,就要去美國了,正在等簽證;她在等簽證時騰出了一點時間來接待詩人,也聽詩人們朗誦詩歌,她對喬低聲說:「寫得真好!」這句話已足夠讓喬用一生的時間去回憶。

時間在沉寂中緩慢流逝,喬依然獨自一人在辦公室待著;他似乎還想給子敏寫封信,可又放下了,他滿腹心緒卻無從寫起。子敏是他最要好的詩人兄弟,他曾因為仰慕子敏而去杭州拜訪他。當時子敏在一所中學教書,他找到子敏的學校,也找到了他的宿舍。他敲門,裡面傳出了聲音:「我在上吊,請勿打擾。」喬知道這是卡繆《鼠疫》中的情節;《鼠疫》中有一個叫科爾塔的人,曾用紅色的粉筆在門上寫道:「我上吊了,請進來。」喬覺得子敏在玩行為藝術。他耐心地等了一會兒,再一次敲門,裡面沒有回應。他寫了一張紙條,從門縫塞進去;門開了,子敏穿著一條三角內褲站在他面前。之後他們就去一家小店喝酒,連續三天談論詩歌、女人和愛情。他們成了最要好的兄弟,幾乎每週都要通一次信。去年子敏到北京來,帶他認識了米佳和清揚。子敏說:「寂寞的時候可以去找清揚。」之後他單獨去見過一次米佳,也單獨去見過一次清揚,他給她們都朗誦過詩歌。

越來越餓了,喬鎖上辦公室的門,走到了街上。他在一家包子鋪吃了一碗炒肝和一屜包子。可吃完後他依然不想回去。夜色陰沉沉的,他一個人在街上溜達,忽然就想起了清揚,他決定去找她。清揚家沒有電話,他倒了兩次車,上了八層樓,在清揚家的門口站住,然後輕輕敲門。門開了,清揚端著一杯紅酒,既疲憊又嫵媚地看著他。「進來吧。」她說。他進去了,站在一盞紅色的枝形吊燈下。清揚穿著一身黑色的絲綢睡衣,她的窗簾是紅的,燈是紅的,整個房間都是玫紅調性。她遞給他一小杯紅酒,他接過來,在手中晃了晃,然後一口喝下。他想起子敏說過的話:「寂寞的時候可以去找清揚。」他曾問子敏這句話是什麼意思,子敏說很多詩人都去過。現在清揚坐在他面前,她緊了緊胸口的睡衣,憔悴地問:「這麼晚了,有事嗎?」他突然變得十分沮喪。他囁嚅道:「沒事,就是下班了,不想回去。」之後便說今天的報紙上發表了他的一首詩。清揚「哦」了一聲,說:「覺得孤獨對吧?」他點了點頭。「也很空虛對吧?」他「嗯」了一聲。「還覺得特可憐吧?」他不說話了。「特想找個地兒哭一場吧?」清揚又說,他的眼裡似乎立即就有淚水在滾動。清揚沒有再說什麼,兩人沉默著。之後他勇敢地抬起頭,熱烈地看著她。清揚疲憊地笑了笑,她的笑容空蕩蕩的。他昏頭昏腦地想:也不知道清揚究竟是幹什麼的?有多大了?子敏似乎說過她已經四十歲了,一直一個人生活,喜歡和詩人交朋友;朋友去她家,她總是給客人倒一小杯紅酒。「幾點了?」他正想著,清揚卻問道。他看了看錶,還沒來得及說──十點了,清揚就說:「太晚了,回去吧。」他悻悻然,起身,走近清揚。清揚往後退了一小步,又說:「回去吧。」她的聲音像是從遠地方飄來,冷極了,也孤獨極了。

喬下了樓,站在院子裡看著清揚的窗戶,他覺得清揚也在窗簾後面看他。他想再上樓,卻已經沒了勇氣。他走出清揚家的社區,覺得自己的心越來越空,腳步卻越來越重;突然想起他居然不知道從清揚家怎麼坐公車回去。這座城市已經變得越來越大,也越來越複雜。他問了幾個路人,都說不知道。他只好一個車站一個車站找站牌。不知找了多久,覺得自己真是累了,他歇了一會兒,心想:只有走回去了,走著走著也許就會碰上熟悉的公車。

他就這樣朝宿舍的方向走著,在晚風中,頭腦似乎變得清醒。路上的行人越來越少了,他一直沒碰上熟悉的公車。但已經無所謂了,他的腦子裡充斥著新的思想,他在想像某個美好的世界。在那個世界裡,路上全是羞澀而優雅的戀人;白雲倒映在水裡,月色飄蕩著古琴的樂音;書店二十四小時營業;人們在咖啡館討論美、心靈和愛情;報紙真實,雜誌不落俗套;圖書館寬敞、明亮,盛開著大朵大朵的鮮花;同事品味高雅,人人都讀《奧維德》、《蘇格拉底之死》和《詩經》;他每天喝兩杯咖啡,用一臺老式印表機列印剛寫好的詩稿;哲學遍地生長,充滿了美好的節奏;生活恰如書中的箴言,洋溢著雋永的詩意;他將致信遠方的朋友,祝他們快樂……。他正想著,腳卻踩空了,這個城市的井蓋經常被人偷走,他掉進了下水道的豎井,腦子裡剛閃過一句詩,就順著下水道消失在了又黑又臭的汙水之中……

幾天後,報紙或許將登出尋人啟事;子敏依然在門上寫道:「我在上吊,請進來。」米佳的簽證已經下來了,她再也沒有心情聽詩人朗誦詩歌;清揚照舊用一小杯紅酒招待朋友;市政當局開了會,採取了嚴防井蓋被盜的多條舉措……。人們在喬的衣袋裡發現了一張紙條,上面字跡模糊地寫道:「我所缺的只是一種幽默而已。」

二○一七年六月十六日定稿於香港

| FindBook |

有 6 項符合

一片海灘:唐寅九中短篇小說集的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 316 |

中文現代文學 |

$ 340 |

小說/文學 |

$ 352 |

中文書 |

$ 352 |

小說 |

$ 360 |

現代小說 |

$ 360 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

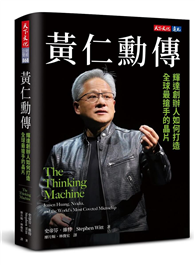

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:一片海灘:唐寅九中短篇小說集

死亡是一個由許多稜鏡構成的巨大空間

透過一面面的稜鏡對過去、現在與未來進行重組

讓人從一個可以依循的平面世界

進入到一個不斷分離又不斷聚合的立體空間

書中精選藝術家唐寅九思考生命與死亡的17篇中短篇小說──命運的無常、現實的荒謬、被杜撰的歷史、無法翻身的社會、剝奪一切的牢獄生活、心靈的空洞……生命的意義是什麼?生與死的界線又在哪裡?

「對我而言,寫作與死亡具有同等的意義,都是對平庸的摒棄。寫作就是對此生的判決!……我寫下這些詞──孤獨、膽怯、絕望、不安……還有故園、鄉愁和無處不在的陌生感……,每一個詞都是一種生命狀態,死亡當然也是。我從一種狀態進入另一種狀態,從一個迷宮進入另一個迷宮。我已經耗盡心力,因為從根本上講,我生活在一個與自己不相容的時代。」──〈一小扇條窗〉

作者簡介:

唐寅九,藝術家、詩人、小說家。現生活於臺北、香港、北京。

章節試閱

§ 詩人

喬是一位年輕詩人,他柔弱、敏感、焦慮、彷徨,似乎總在渴望改變生活,可究竟要什麼樣的生活他又不甚了了。在雜誌上發表詩歌固然是他期待的,有人崇拜也是好事;若有一間屬於自己的書房,在大雪紛紛的夜裡讀書,和遠方來的朋友促膝交談,又該何等美妙!可事實上他過著十分無聊和苦悶的生活,他一直都被生活所囚禁。

八○年代,喬在一家機關的內刊做編輯。主持工作的主編戴著深藍色的袖套,為了在退休時享受到副局級待遇,屈尊到雜誌社來任職。他年輕時也喜歡寫點東西,算得上是一個有文采的人。人們都說他有才情,他自己也...

喬是一位年輕詩人,他柔弱、敏感、焦慮、彷徨,似乎總在渴望改變生活,可究竟要什麼樣的生活他又不甚了了。在雜誌上發表詩歌固然是他期待的,有人崇拜也是好事;若有一間屬於自己的書房,在大雪紛紛的夜裡讀書,和遠方來的朋友促膝交談,又該何等美妙!可事實上他過著十分無聊和苦悶的生活,他一直都被生活所囚禁。

八○年代,喬在一家機關的內刊做編輯。主持工作的主編戴著深藍色的袖套,為了在退休時享受到副局級待遇,屈尊到雜誌社來任職。他年輕時也喜歡寫點東西,算得上是一個有文采的人。人們都說他有才情,他自己也...

顯示全部內容

目錄

詩人

剃頭

一片海灘

一小扇條窗

風燭殘年

趴賽

反制

苦悶

睡神

北坡的玫瑰

少年與老人

家譜

愛情!愛情!

沉痛的一擊

母親

小混混長大了

唯有舊日子帶給我們幸福

剃頭

一片海灘

一小扇條窗

風燭殘年

趴賽

反制

苦悶

睡神

北坡的玫瑰

少年與老人

家譜

愛情!愛情!

沉痛的一擊

母親

小混混長大了

唯有舊日子帶給我們幸福

|