〈內衣之內〉(節選)

(……)

我想像自己化為空氣在星際飄流,從冰河上走過,從火山旁漫遊,被星雲席捲,在死寂的洞穴中守候萬年。如果化為月光,就總是靜悠悠、靜幽幽地注視著天空、星群、在夜晚中飛翔的夢影和靈魂。那其中,有我的無數次生命中的無數位母親、戀人、朋友和敵人。生前或死後,留戀的和厭倦的,會渾為一體,構造出原初的也是終結的世界。人們哭著從同一地方來,又流著淚回到同一地方去。

在寬闊的操場上長跑。十六圈。七百六十公尺。第一圈:一隻大喜鵲沿著跑道起飛,停落,為我引路。牠起落四次,沒有啼鳴。牠也許是A或B的朋友,飛來代他向我問候。也許是A或B的化身,陪我再走一段人生路程──雖然僅僅是四百公尺。或許,牠是我從前的友朋,此時化為異類,不得互相親近,只能以此種方式來探訪我:在我與牠之間,隱含著一種超現實主義的故事。

第二圈至第十六圈,我一個人跑。汗水浸透了皮膚。暮夏的陽光烤黑了我的肩臂。下午,近黃昏的時分,在雙杠上架起左腿,讓上肢不斷壓靠在腿上。筋被抽動,疼,憶起小時候聽到的一個「鬼抽筋」的恐怖故事:那故事已失去了恐怖色彩。可是聽故事的當時,我毛骨悚然,彷彿渾身的筋條正在被鬼一根根抽去。

邊洗澡,我邊給自己講故事。在很早很早以前,山裡邊住著十條大灰狼。牠們比賽在一個冬天裡誰吃人最多。比賽規則是只准吃男人,不能吃婦女和兒童,優勝者獎勵一隻最漂亮的處女狼陪伴度過春天。十匹大灰狼由於冬天缺少食物,正處於食慾飢餓和性慾飢餓的巔峰。它們不顧一切地衝過樹林,撲進一個村落。一號狼吃了二十一個人,二號狼吃了二十二個,三號狼吃二十三個,以下依此遞增。十號狼吃完第二十九個人後,面對第三十個人猶豫起來。吃了這個人,牠就獲得優勝,否則,牠就得與九號狼共用處女狼,那是牠所不能接受的。牠朝全村最後一個「男人」長吼了一聲。那個人鎮靜地放下手中的碩大的玩具木雕,笑了笑,說:你不能吃我,我沒有性別。十號狼只好走了,放棄了處女狼和冠軍的桂冠。

是的,沒有性別。在一個月明星稀的晚上,船城中似乎只住著我一個人。萬物俱寂。心如空山幽谷,沒有人,沒有聲響,沒有性別。空,空空洞洞。在月明星稀的夜晚,「空」環護著我,保衛著我的孤寂。

獨處中我愈發意識到,我的存在方式和狀態本身即是對世俗道德的大譏諷、大戲弄。在這間居室之外,在我之外,我的親人和朋友,我的鄰人和陌生人眾,遵循著另一種法則在生活。他們中的多數,以為我與他們同處一個法則中。倘若他們有機會察看我的思想,有機會深入我的個人生活,將會作何反應呢:媽媽會流淚,爸爸會憤怒會失措,友人會難過而無奈,鄰人會輕蔑,熟人會傳為新聞,陌路人會視我為怪物?有時我會百感叢集,為我今生所扮角色的戲劇結構,儘管只有我一人通曉這角色的全部戲文。

具有挑戰性的存在。向習俗挑戰。向傳統挑戰。向常規挑戰。向溫馨的日常生活挑戰。向關心和愛護挑戰。不知不覺,我竟已成為一個不想征戰的戰士。代價是無盡的。世俗的懲罰和圍困早已開始。以一個人的力量去與漠漠人眾抗衡,結局會是如何?

我感到寒冷。在寒冷中信念愈發堅定。存在無法逃避。我迎接屬於存在的存在。我戲弄世俗。同時我也以戲弄的態度看著自己如何堅守那不可規約的存在立場。

***

假如我不是你的生父,真應該大聲讚美你的勇敢、堅強和叛逆的品格,也許還會對你內心的充實有力以及不斷的內心自省而欣幸不已。可惜,作為父親,我缺少這份閒情逸致。

你不蠢,你為你的放蕩和變態找到了一個最高貴的藉口。沒錯,你在思索,並且有一定的成果。不論它是潔淨還是邪惡,總而言之它並非一無是處。可是,你的行為呢?找出一千條理由,一萬個藉口,你能說它們是典範的、端正的、崇高的麼?我同情葉紅車,是因為他盡了全部努力去成為一個男人,他失敗了,運氣不佳。而你,十分坦然地面對一切降臨你身上的現象,不去反抗自身,只借此驕傲地反叛環境。你口中講的是對自己的存在負責,心中想的卻是輕而易舉達到鶴立雞群的效果:因為淫邪而成為「超人」。

我瞭解你,因為我是你的父親:俗語叫「知子莫若父」。

***

對不起,你並不瞭解我。十分十分地不了解。老實說,以前我不在意這一點,現在我在意,因為你是爸爸,因為我正在休假,也因為我近來的演奏生涯出現了一些挫折。我沒有年長的同性朋友。我將會用一生去尋找父性。我不成熟,從佛洛伊德式的角度看我缺少一個父性楷模。我沒有兄亦沒有弟,我向誰認同呢?向媽媽。如果這些說法過於接近傳統的精神分析,更像一種物質主義的理論,那我寧願說:在同齡的同性身邊,我感到愉快和自由。

當然,我也有不那麼快樂的時期。六年前,A結婚了,找了個很愛他的漂亮女人。我很失落。我病倒了,整整一年沒有登臺演奏。五年前,我漸漸恢復了健康,打算走出蟄居的居室:我為自己演奏了一曲〈天鵝之死〉。自那時,船城的生活遲緩地、格格不入地重新包圍了我。洗浴,吃飯,讀書,甚至睡眠,都彷彿成了一場場假像:沐浴後感覺不到更乾淨更鬆弛,讀過的一卷卷樂譜沒有一個樂章留下印象,吃過飯還是餓,睡眠中似乎一直睜著眼睛,能夠看到睡眠的形狀。

人來人往。車來車往。又是人來人往。春天全面展開的時候,我穿著春衫,病懨懨地走在街上。走出居室這個動作本身,便意味著康復的開始。汽油味,人聲,各種俗豔的彩色,肩擠著肩互不相讓的建築物,多多少少吸引了我的注意力。這對過重的情感疾患無疑是一種放鬆療法。

走過一架鐵橋,我走進一家新開張的霜淇淋屋。店的名字起得很怪,叫「藍蠔屋」。常看美國片的人一看便知道這個抄襲來的名字,沒想到,竟被商檢機構通過,招招搖搖地亮出牌子來。

男侍者殷勤地跑過來問我點哪一種。我點了一客芒果、一客葡萄、一客草莓。

小店布置得很雅致,每張桌上都插著一支鮮花,鋼琴演奏的輕音樂隱隱傳來。還沒有進入夏季,只有我一位顧客。店主人穿著全套黑西服親自將霜淇淋送來,並在我的對面落座。我不抬眼,先把草莓吃完,再去吃芒果。我討厭他坐在對面,討厭我的皮膚所感到的目光。我很想請他走開。但霜淇淋的味道的確不錯,我不去破壞自己的興致。整個春天,我就不記得自己吃過什麼東西。我很快把最後一份也吃光,揮揮手說:結帳。他笑著說:本店對您免費。

正眼看他時,我站起身。那是A。我與他緊緊地擁抱在一起。時光和婚姻,竟使他更加風度翩翩。那狡黠的笑容因為增添了幾分成熟而顯得很有男性魅力。黑褐色的皮膚光潤、富有彈性。濃烈的法國香水的氣息是他身體的新裝備。他將我舒舒服服地抱在懷裡,在我的左頰上親一下,又在右頰上親一下。年紀很輕的侍者悄悄笑著迴避了我們親熱的場面。

重新落座,他命侍者端上店內全部品種,他自己要了一杯生啤酒。我說,我也要一杯。侍者送上啤酒,自動退了下去。他問:「小貓,你也會喝酒了?」我笑笑,舉起杯。

杯與杯碰在一起。那個在秋風中遙望星空用五線譜紙記錄星星的音樂的男孩子又疊現在目前。

喝了一杯又一杯,我的意識反而更清楚。只是頭很重、很疼,像要炸裂開。心中難受得想哭,可淚水偏偏不肯上湧。哭不出來,憋得更難受。

他把我送回他的家中,抱我上床,為我解衣,用溼毛巾一點點揩淨我身上的汗水。我強睜開眼,想衝他笑一下。那一瞬間,我跌入沉睡。

醒來是深夜,頭很悶沉,心中久布的陰鬱卻已雲開霧散。他合衣躺在我的身邊。我一坐起,他便驚醒過來。他喚醒睡在地毯上的一位女子。我想,那是他的妻子。他有一個賢良的妻子,一個哺乳期的女兒。他有一爿屬於自己的霜淇淋店。我是這裡的局外人。不,我得離開這裡。

我們走到街上。夜風很大。他的妻子站在路燈下揮著手臂,攔住一輛計程車。她連連道歉,因為我沒能吃一口她做的宵夜。我是局外人,我執意離開不應介入的牌局。

車啟動時,他摟著她的肩頭在風中衝我舉手告別。坐在車裡,夜風猛烈地吹擊著我的面頰和鬢髮。疲憊鬆軟的「空」中,緩緩地升起幾縷鬆脫之感。

無意中我被捲進了一種大眾生活。我擁有了某種權力,可以控制或者說支配某幾個人的一些機遇。一時間,我的公寓熱鬧起來,賓客絡繹不絕。

來者大多是由父母親朋攜帶而來的少男少女。他們或妍或媸,或機靈或呆板,都期求通過我的青睞獲得「命運」的垂青。

一個漂亮的網球少年冠軍來訪。他沒人陪伴。大大的眼睛在我的門外晃來晃去之後進了客廳。他家住得很遠,一大早就踏上腳踏車趕來。十九歲的身體發育得完美無缺,講起話來有點抒情的調子,似乎心中在無端憂鬱著。

第二次他來,一位叫M的女演員正坐在長沙發上。我發現他們二人竟一見鍾情,心中不免酸溜溜的。我絕口不談對他演奏水準的看法,才轉移了他的注意力,使他提心吊膽地一直待到離去。

第三次來,他仍沒有準備好參賽曲目。他說他一週內陪著那位女演員奔波於劇院、商場和餐館之間,沒有時間練習。我說:好,冠軍,你可以不必再來找我。他急得頭上冒出一層冷汗,柔聲軟氣地求我原諒他,全失了少年英氣、冠軍風采。

他走後的幾天,我有意帶著美麗的M出入各種場所。所到之處,我發現男人們趣味中心很快就由我轉向M,對我的好奇過後,他們把主要的熱情投給M。他們似乎很知道她的「空」可以容忍他們,而把我當成似空而非空的貨色。

我同M商量,決定男扮女裝。她告訴我,她根本不愛男人,更不愛那個少年冠軍。她還是幼女的時候,就被鄰居的「叔叔」誘姦了。從那時起,她就讎恨男人,決心用自己的美貌來戲弄遇到的每一個男人。

她一邊按原計畫支使和折磨少年冠軍,一邊幫我設計了一整套化妝方案。

評獎活動結束,少年網球冠軍理所當然地落了選。

被評獎工作耽擱下的化妝實驗於盛夏開幕。M將我的披肩長髮剪成齊耳短髮:瀏海齊刷刷地蓋住額頭,一雙黑而亮的眼睛流蕩著三○年代風格的湖水光澤,潔白的肌膚,小而挺的鼻子,性感的紅脣與皓齒,圓潤的下頦,秀麗而富於動感的脖頸同時被突顯出來。穿上一身日本女中學生式的衣裙,用長統肉色絲襪掩遮住腿上的汗毛。足穿一雙平底布鞋,以免使身材顯得過於高大。然後是用睫毛鉗將長睫夾得更翹楚,用墨粉打重一點睫毛的黑色。最後是為雙脣塗上暗紅色的脣膏。

我們走在街上,滿街的目光都被我們吸引過來。在船城劇院的沙龍中,她把我介紹給劇院的男演員們,仍稱我為「小貓」。我的「質樸、純潔、大方」,很快贏得了他們的歡心。從老到少,他們排著隊請我赴舞會、看電影、聽歌劇、赴晚宴,直至到家中作客。其中,有個獨舞演員E,他看上去仍是個少年。化妝術和年華的作用,使他根本沒有認出我的本來面目。

有幾個英俊的小夥子已發展到沒人時吻我、擁抱我的地步。M警告我,不許再向前邁進半步,否則前功盡棄。作為合夥人,我必須尊重她的意見,於是我減少與兩個最熱烈最投入的男演員的約會,更不會告訴他們我的地址或電話。M告訴我,那兩個小夥子已有幾天失魂落魄。不久,我聽說E病倒了,害的是古老的「單相思」。

我每天更換一套裝束,幾乎全是M五年前的用物。它們到了我的身上,既素樸又現代,全不見一絲陳舊跡象。我知道我的扮相不豔麗,但嫵媚端莊。我控制講話的慾望和才能,每逢約會總是聽男人滔滔不絕地講話,只含笑傾聽,時時插上一、兩句應答或頷首搖首的動作。

E病起之後,每天送給我一枝紅玫瑰,每枝花的花朵下端都繫著一根茁壯的陰毛。一直到了暮秋天氣,我才悄悄地把這一景象彙報給M,並說出我的擔心:「他每天拔一根,到了冬天豈不成了禿毛小雞?」她哈哈笑著說:「沒關係,男人的,長得快,隨拔隨長。」

我不忍心再折磨E,瞞著M約他到郊外野餐。

秋天的原野和山巒,五色雜陳。菊花的黃色與落葉、秋草的黃色相差一個或兩個色彩層次。蜻蜓飛得很慢,奄奄一息的樣子。自幼跳舞的他腿長臂長,在花草間行走,如野蜂飛飛揚揚。我想,我簡直要愛上他了,必須控制情感,尤其不能露出原形。

在古運河邊,他點燃篝火,烤了一隻兔子和幾隻野鴨蛋。野鴨蛋是他在草叢中找到的。野兔是一位老獵人送他的。野餐之間,他說:他會一直等我,直至我接受他。我吃著兔肉說:「我不可能愛上一個男人的。」他吃驚地問:「你與M同性戀?」我笑得前仰後合。發覺失態,我調整好嫻淑的儀容,嚴肅地說:「是。」他沉默了一會兒,說:「即便是冰山,我也能將妳融化。」我說:「我相信,或者說幾乎就要相信了。」

他九歲喪母,家境清苦,十五歲進藝校攻芭蕾,畢業後專在浪漫舞劇中扮演王子之類的主角。我看過他們團演出的《天鵝湖》,曾傾心於跳王子的那位演員。我問他去年演出季節的第四場是否由他出演王子。他想了一下,點點頭。我仔細看看他,沒敢把我的衷腸傾吐給他。

自從得知他是「湖畔王子」之後,我深深墮入了情網。每天我都盼望黃昏的來臨。那時,他就會出現在我的門前,獻上一枝繫著陰毛的玫瑰花。但是,我必須迴避他。我讓M轉告他:我作變性手術去了,我將變成他的同性。

(……)

| FindBook |

有 7 項符合

桃色嘴脣的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 電子書 |

$ 252 |

同性愛小說 |

$ 277 |

其他英檢 |

$ 284 |

同性愛小說 |

$ 317 |

中文書 |

$ 317 |

小說 |

$ 324 |

現代小說 |

$ 324 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

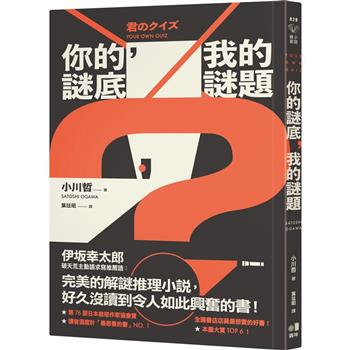

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:桃色嘴脣

我是阿姆斯特丹。我是柏林。我是加利福尼亞。我是大馬士革。我是英格蘭。

我們被隱縮成ABCDE,成曲調,成音符,成旋律,循環在葉紅車領唱的輓歌中。

我是阿拉巴馬。我是布盧姆。我是卡利加利……

我們被濃縮為ABCDEFG,成舞步,成舞態,成舞列,在小貓領舞的悲喜劇出沒。

我是葉紅車,禁慾系。

我是小貓,縱慾系。

我是小貓之父,在臨終關懷院,有權力,無名氏,閹割系。

我是淳于仙風,老B之子,葉紅車愛我,小貓砲我,他恨我。

我們以沉船載月,用器官之脣,協奏愴痕三部曲。

誠邀妳/你畫滿桃脣,乘著月色蒞臨。

登船密語是:空─空洞─空空─洞洞。

----

「他」,是院長,是父親;是照顧葉紅車臨終的手,也是閹割小貓的手。

淳于仙風是看客,故事中的ACDEFG與他無關,串起所有人所有故事的關鍵樞紐B(老B小B閃爍未明),卻與他有著無法選擇也逃避不了的關係。

「他」,淳于仙風,葉紅車,小貓,四人宛如《蜘蛛女之吻》的對話,描摹資深同志葉紅車與青春同志小貓的桃色嘴脣,映照他們不交集卻交織的人生。

作者簡介:

崔子恩

作家。獨立影人。

生於哈爾濱。曾長居北京。現長居北佛羅里達PVB。

章節試閱

〈內衣之內〉(節選)

(……)

我想像自己化為空氣在星際飄流,從冰河上走過,從火山旁漫遊,被星雲席捲,在死寂的洞穴中守候萬年。如果化為月光,就總是靜悠悠、靜幽幽地注視著天空、星群、在夜晚中飛翔的夢影和靈魂。那其中,有我的無數次生命中的無數位母親、戀人、朋友和敵人。生前或死後,留戀的和厭倦的,會渾為一體,構造出原初的也是終結的世界。人們哭著從同一地方來,又流著淚回到同一地方去。

在寬闊的操場上長跑。十六圈。七百六十公尺。第一圈:一隻大喜鵲沿著跑道起飛,停落,為我引路。牠起落四次,...

(……)

我想像自己化為空氣在星際飄流,從冰河上走過,從火山旁漫遊,被星雲席捲,在死寂的洞穴中守候萬年。如果化為月光,就總是靜悠悠、靜幽幽地注視著天空、星群、在夜晚中飛翔的夢影和靈魂。那其中,有我的無數次生命中的無數位母親、戀人、朋友和敵人。生前或死後,留戀的和厭倦的,會渾為一體,構造出原初的也是終結的世界。人們哭著從同一地方來,又流著淚回到同一地方去。

在寬闊的操場上長跑。十六圈。七百六十公尺。第一圈:一隻大喜鵲沿著跑道起飛,停落,為我引路。牠起落四次,...

顯示全部內容

作者序

〈自跋 約等於陰脣絮語肛脣獨白〉(節選)

0

尖牙是北方的冷。齒間藏利刃,時時磨礪,隨時出動,在飢餓時刻,可以兇殘地絞殺任何動物植物,包括同類,包括天使和魔怪,包括花朵,包括外星人。它負責肉身。

嘴脣是南方的暖。脣間無撕咬,開張是期待,閉合是互吻。輕吻是愛戀,中吻是迷戀,重吻是虐戀。它負責靈魂。

嘴脣是特寫,正面大特寫。緊閉是沉默,是抗議。微啟是牙齒,是舌苔,是絮語,是祕語。開敞見咽喉,見腸腔,是述說,是誦吟,是歌唱。張開嘴脣言說,可以寫實,可以虛構,可以是謊言,可以迫近真理。

...

0

尖牙是北方的冷。齒間藏利刃,時時磨礪,隨時出動,在飢餓時刻,可以兇殘地絞殺任何動物植物,包括同類,包括天使和魔怪,包括花朵,包括外星人。它負責肉身。

嘴脣是南方的暖。脣間無撕咬,開張是期待,閉合是互吻。輕吻是愛戀,中吻是迷戀,重吻是虐戀。它負責靈魂。

嘴脣是特寫,正面大特寫。緊閉是沉默,是抗議。微啟是牙齒,是舌苔,是絮語,是祕語。開敞見咽喉,見腸腔,是述說,是誦吟,是歌唱。張開嘴脣言說,可以寫實,可以虛構,可以是謊言,可以迫近真理。

...

顯示全部內容

目錄

I 船起船伏

II 月城月色

III 內衣之內

IV 複製:船起船伏

自跋 約等於陰脣絮語肛脣獨白

II 月城月色

III 內衣之內

IV 複製:船起船伏

自跋 約等於陰脣絮語肛脣獨白

|