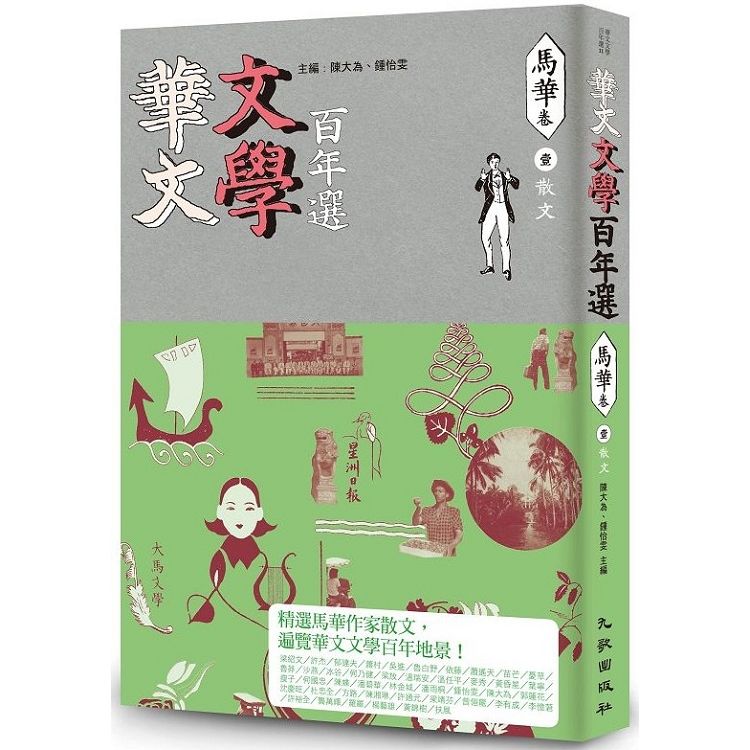

★ 本書按照發表的年代排序,收羅自一九二四到二○一六年發表的馬華作家散文名作。

★ 為「華文文學百年選」系列新書,可結合香港卷(小說1冊、散文及新詩1冊)、臺灣卷(小說2冊、散文2冊、新詩2冊),遍覽華文文學百年地景!

一九一八年魯迅發表〈狂人日記〉,正式揭開中國現代文學乃至全球現代漢語寫作的序幕,至今已百年。二○一八年為了迎接九歌出版社創社四十年,推出由陳大為、鍾怡雯主編的「華文文學百年選」。這是一套百年精選文集,涵蓋發展得最為成熟的四個華文文學板塊:臺灣、中國大陸、香港、馬華。選篇方向多元,包括改寫現代文學史地景的經典、膾炙人口的名篇、各世代的先鋒力作,以及被主流視野忽略的另類佳構。「華文文學百年選」係以編年史的概念收錄,並按照發表的年代排序,選出當年度最具文學指標性的代表作,每篇文末附上作者的精簡小傳。

《華文文學百年選.馬華卷》計分兩冊,精選馬來西亞在地及旅居國外的作家,包括散文、小說和新詩各領域傑作。本冊以散文為主,共收錄四十四位馬華作家的五十四篇作品。全書以梁紹文出版於一九二四年的馬華現代散文史開山之作《南洋旅行漫記》掀開序幕,接著是三○到五○年代的許杰、吳進、魯白野、依藤、蕭遙天、苗芒等名家,他們刻劃了獨立前馬來亞社會和民族特色,留下一個大時代的生活光景;六○、七○年代崛起的魯莽、何乃健、溫任平等人,把筆鋒轉向現代散文的藝術探勘;八○年代則是葉寧、瘦子、何國忠、潘碧華等校園散文作家引領風騷的時代,從大學神話、族群政治,到鄉土關懷,輕重剛柔共冶於一爐;到了九○年代,鍾怡雯、陳大為、杜忠全、方路、梁靖芬、曾翎龍、許裕全、龔萬輝等人以更多元的技藝拓寬了馬華散文的幅員;新世紀以來,更迎來李有成、李憶莙、冰谷等前輩作家的盛大回歸。

作者簡介:

陳大為

一九六九年出生於馬來西亞怡保市,臺灣師範大學文學博士,現任臺北大學中文系教授。著有:詩集《治洪前書》、《再鴻門》、《盡是魅影的城國》、《靠近 羅摩衍那》、《巫術掌紋》;散文集《流動的身世》、《句號後面》、《火鳳燎原的午後》、《木部十二劃》;論文集《存在的斷層掃描:羅門都市詩論》、《亞細亞的象形詩維》、《亞洲中文現代詩的都市書寫》、《詮釋的差異:當代馬華文學論集》、《亞洲閱讀:都市文學與文化》、《思考的圓周率:馬華文學的板塊與空間書寫》、《中國當代詩史的典律生成與裂變》、《馬華散文史縱論》、《風格的煉成:亞洲華文文學論集》、《最年輕的麒麟:馬華文學在台灣》、《神出之筆:當代漢語詩歌敘事研究》、《鬼沒之硯:當代漢語都市詩研究》、《馬華文學批評大系.陳大為》。

鍾怡雯

一九六九年出生於馬來西亞金寶市,臺灣師範大學文學博士,現任元智大學中語系教授兼系主任。著有:散文集《河宴》、《垂釣睡眠》、《聽說》、《我和我豢養的宇宙》、《飄浮書房》、《野半島》、《陽光如此明媚》、《麻雀樹》;論文集《莫言小說:「歷史」的重構》、《亞洲華文散文的中國圖象》、《無盡的追尋:當代散文的詮釋與批評》、《靈魂的經緯度:馬華散文的雨林和心靈圖景》、《馬華文學史與浪漫傳統》、《內斂的抒情:華文文學論評》、《經典的誤讀與定位》、《雄辯風景:當代散文論Ⅰ》、《后土繪測:當代散文論Ⅱ》、《永夏之雨:馬華散文史研究》、《馬華文學批評大系.鍾怡雯》;翻譯《我相信我能飛》。

章節試閱

「醍醐灌頂」般的沖涼

◎吳進

幾位有不同經歷的朋友在一起,曾討論過一個問題:「沖涼」是否就是「洗澡」,有的說就是,有的說有區別。我雖然也在中國北方洗過澡,但是從小在馬來西亞沖涼長大的,印象更深,因此堅決贊成有區別論者。

沖涼和洗澡二者的分別,也不難從字面的含義看出來。「沖」的動作較疾速、較乾脆、較痛快,好像「沖」開水,「沖」鋒,怒氣「沖」天等;而「洗」,相形之下,其動作就緩慢得多,停留較久的時間,且含有「在其中」的意思。熱帶華人所謂「沖涼」(這是廣東話,福建人稱之為「沖浴」,「沖熱」或「沖水」)是用一整桶一整桶的冷水迎頭「沖」下去的,頗像以水滅火一樣,動作的急速,有如救火,或者站在水龍頭下不斷地「沖」,直到身上心上的火勢稍戢或完全熄滅為止。「洗澡」的樂趣除滌污淨垢外,完全在「泡」(這裡指的是盆浴),最好是能悠閒地泡,陶醉地泡,泡它個數十分鐘,泡完吃談,吃完再泡,讓全身心(腦袋要留在外面,看周圍的霧景,當然不在話下)泡在溫水裡,微癢地,微痛地,微感興奮地,漸漸忘去一切塵慮,因為它們都已隨著熱汗溶解在盆水裡了。至於淋浴,既無沖涼的痛快,復乏洗澡的可資咀嚼,我覺得它唯一的好處,恐怕只是在喚起兒時未被滿足的站在庭前淋雨的感覺吧──小時候我們都多麼羡慕鴨子的可以盡情淋雨啊!

沖涼是熱帶生活的最大需要(華人有句俗語:「水是藥」。謝清高的《海錄注》吉蘭丹條也說:「地多瘴癘,中華人至此,必入浴溪中,以小木桶舀水自頂淋之,多至數十桶,俟頂上熱氣騰出然後止。日二三次,不浴則疾發。居久則可少減,然亦必日澡洗,即土番亦然,或要病,察其傷於風熱者,多淋水即瘳,無庸藥石,凡南洋諸國皆然。」)和最大樂趣之一。試想像工人在工廠中勞動了一天,農民在烈日下曬了一天,城市腦力勞動者在辦公室裡伏了一天的案,無不滿身臭汗,口裡乾澀,頭重腳軟,濕漉漉的衣服緊黏在胸背上……見了水時,會有怎樣的心情啊!每天沖涼後都感到彷彿是重生一次,本來疲倦至極,昏昏欲睡,一沖涼立刻又可精神百倍。但此中樂趣也只有到過或住在熱帶的人才能心領神會。

清李鐘珏(中國派駐新加坡的正式第一任領事左秉隆的結拜兄弟),在其《新加坡風土記》中說:「沖涼之法自首至足,以水濯,如醍醐灌頂,透人心中,立解悶熱,久居此地者,日必一二次,亦習慣使然,非是不適。初到者往往不敢輕試,當然日中行路後亦不可不一沖也。」我雖然不很瞭解真正的「醍醐灌頂」到底是什麼滋味,但總覺他形容得很好,很恰當。

在溫帶,即使是夏天,也喜歡躺在溫水裡泡,泡得滿身大汗,軟綿綿的,而後再向冷水的蓮蓬頭底下一鑽,使自己清醒過來。在熱帶,你不會有那樣的耐性。你需要的是救火的動作,心裡更常有房子著火的感覺,以至於當談到一口井時,便恨不得一手把整個井提起來朝自己的頭上澆個痛快。

熱帶華人的「沖涼房」中,最主要的是一口混凝土或磁磚砌成的水槽,或不妨稱之為一口「假井」。尤其是在都市裡,這口井更為需要。因為自來水管在太陽下遠途延伸,而且在某些地段,遮蓋很少或一點也沒有,到你家裡時,那涼水就變成溫水,當然無法滿足懷有失火心情般的人。

「沖涼房」中另一重要的設備,是從假井裡舀水來沖涼的小桶。桶的大小各家不一,有的大至一隻手提個滿桶的水頗感吃力,有的只是用普通的漱口杯,這自然不妨說與那個家庭成員的火氣大小略有關係。我是喜歡大桶的,以一手能提得起滿桶的水而不太感吃力為適度。太小了,如漱口杯,不但不「過癮」,有時甚至會不耐煩得竟會把已有的火焰澆得更旺盛起來,那就未免離開沖涼的原意太遠了。

一般人沖涼的習慣,大概都先用手舀點水在胸部當中輕輕拍兩下,而後再用手把一桶冷水往身上澆下去。記得小時候,洗澡時,母親都要舀點水在我的胸部輕輕拍兩下,那意思當然是先給敏感的心臟一個善意的警告,以免有被「偷襲」的受驚。這方法很好,但原來只是生理的需要,現在我倒覺得更是心理的需要了。因為從小起每天都要聽這種「拍拍」的警報,以至現在一聽到這聲音,便有壯膽的作用。每次沖涼前,有「拍拍」打兩下,不知心臟是否真的已接到例有的警告,我的神經系統卻的確有了準備了。

胸部拍了兩下後,水還只能往胸部以下澆,如果要從頭頂直澆下來,那還得用點水在前額打兩下。這當然也只是習慣,而不是因為腦袋另有獨立的系統。我見過許多人都這樣做,但也有不少人只拍兩下胸脯後,即能把一桶冷水朝頭頂沖下來的。這多半是年輕人,而最勇敢的也能做到一個信號不通知,就猛不防地把整桶冷水朝腦袋瓜的頂中澆下來的。我也年輕過,也曾經感到火在心裡和血管肌肉裡特別燒灼得厲害,但除在極熱的中午外,總不慣於那樣做,因為有一次那樣做,曾使我的心跳得特別厲害。

經過這初步的準備工作後,當然就可以放膽地,盡速地,把一桶一桶的水往自己的頭上身上大澆了。通常在浴盆裡洗澡,除偶遇到有「浴室歌唱家」外,所發出的聲音,只是如海邊無風浪時的所謂「絮語」。給你的感覺是想得遠。沖涼時則完全不一樣,一桶一桶水沖下來,就如一下一下鐃鈸的巨響。給你的是力的感覺。據說曹禺先生曾經多次在浴室裡用一隻手弄水作響以騙其太太是在洗澡,假如他在熱帶,而且還繼續不喜歡沖涼而又要騙她的話,那就需要費頗多氣力了。

前面提過,都市裡的沖涼房是用「假井」,或者有一部分人貪方便就直接利用水龍頭而不用水桶,自己家裡裝不起自來水的窮人們,則只好等薄暮以後或天剛亮時,到公共水龍頭旁邊,圍著紗籠「沖」。至於山芭裡的沖涼房,就另是一個樣子,很值得詳細介紹一下。

馬來半島到現在為止,已開發的主要是半島兩岸的平原和沼澤地帶,這些地方幾乎到處可以掘井,而多數地方都不必掘得太深即可得水,尤其是那些初開墾的處女地。

最簡單的沖涼房,事實上就是沒有沖涼房,在無欄的井邊鋪兩塊踏腳的厚木板就算了。男人要沖涼時,下身圍一條洋布「圍巾」,女人則用紗籠遮住乳部直到下身,而後用洋鐵吊桶打一桶澆一桶地沖,待擦過肥皂沖完並揩乾上身之後,就穿著木履回到房間換衣服,但也有學馬來人的,就在公眾面前換,其法先用一條乾的紗籠蓋在外面,再把裡面一條濕的紗籠脫去,有人戲稱之為「金蟬脫殼法」。

這當然不太雅觀,華人婦女還很少願意經常這樣展覽自己的曲線。她們多半改在晚上出來沖涼──當然,她們並沒有意識到對於偶然過路的觀眾,在月夜椰影下沖涼的女人,會給他們怎樣的一種印象。

已經開墾較久,過了「篳路藍縷」時期的地方,則每家都建有沖涼房了。它們多系木板搭成,有的有屋頂,多半是露天的。沖涼房可分為兩部分,前部是井,後部即供人站著沖涼的地方,中間隔著幾塊板或幾根粗木棍釘成的井欄,講究一點的人家,也間有用混凝土砌井欄及踏腳板的。

在這種沖涼房內沖涼,需有一個條件,即須能熟練運用吊桶。否則澆一桶後要再等好幾分鐘才能得到第二桶,那將永遠澆不熄那一團熊熊的心火了。打吊桶熟練者,只要兩三個動作便可把井水澆到自己的頭上身上:第一下是把桶口向下丟進井水裡,第二下從井裡「吊」上來,水面若不深,在三米以內,只需一下便可將桶子吊上來,如果較深,則需兩下或三下,但合計總可以在兩三秒鐘內把一桶水吊到手裡。

把城市的與山芭的沖涼房一比,我更喜歡山芭的。主要原因恐怕是因我原是「山芭佬」,並能熟練運用吊桶,而又喜歡聽那洋鐵桶入水,一口咬住所需要的水,以及匆匆離水時那種金屬與水撞擊的悅耳聲音。既有水從頭頂潑到地面的鐃鈸的敲擊樂聲,又有井裡舀水吃水時的管樂聲音,每使我在沖涼時有一種沉浸在音樂裡的感覺。

銅鑼聲中

◎苗芒

我們做童年的夢,背景總是窮困破落的甘榜。

泥濘的黃土路旁,常是大豬小豬做美夢的溫床,鴨子把不流通的臭水溝當做游泳的池塘。一到傍晚,挑水的女人在公共水龍頭集合了。談笑,相罵,互相交換一天的見聞,互相指出誰家的長短。水桶相碰裡,水花濺聲中,一個謠言就這樣輕易地傳開。交叉路口的咖啡棚,日裡蕭條,夜裡熱鬧。播音機裡一會兒有大鑼大鼓,一會兒出現豪俠神怪。火熱的大光燈下,顫抖的手盡在摸索希望,是誰福氣拿到一張好牌,發出陣陣得意的笑。也有的悠閒地下一盤棋,旁邊卻有人大談女人,有人調解糾紛。那臉黃肌瘦的又在流鼻涕打哈欠,於是掙扎起身,拐進棚後的小房間。

甘榜裡歪歪斜斜到處是擁擠的亞答屋,地上有些鋪著一層薄薄的石灰,有些連凹凸的泥土也沒有剷平。屋頂的亞答完好的真難找,能遮補的鐵皮鋅板紙片以及各種不可名狀的東西,都可以在屋頂上發現。就在幾百幾千個這樣百孔千瘡的破爛屋頂下,人們想盡各種方法生活。痛苦煎熬,在昏暗霉濕的角落裡過著人類卑賤的日子。剝蝕的板壁上,斑斑點點,都是血都是淚。然而,也有在希望著的,雖然通過各種各樣的方式,雖然有些是那樣幼稚和可憐。

那時我們都很小,東聽西聽,甘榜的不幸故事也知道不少,但像我們那般年紀,小小的心還不能裝進去,最多一兩天就忘記。我們算幸運,鼻孔裡還老伸縮著兩條黃濃鼻涕,就赤著腳挾了兩本爛書上鄉村小學。一個早上跟肺病先生亂嚷,放學回家,把書包往床底一扔,脫下上衣,找那些難兄難弟玩耍了。老松樹下是我們的天地,打石彈,擲銅錢,每一個時期都有它流行的玩藝。有時我們也賭博,一分兩分,一次我們把買蝦米的一角錢輸光,回家給媽媽打個半死。

雖說是天天玩,不會沒有玩倦的日子。週末晚上,沒有人帶我們逛遊藝場,騎木馬坐相撞車。禮拜天,風和日暖,海邊公園怎樣的好玩,我們夢裡也不能去。聽說那一間電影戲院正在上演《孫悟空豬八戒》,向家裡哭著吵著,終歸還是自己失望地走開。除了盼望新年快點來到,我們都將希望寄託於酬神的出街戲和走江湖賣膏藥的來甘榜裡做生意。新年,懸住了多少窮苦孩子的渴望的心呀!她老是讓我們等得不耐煩而不斷對著日曆將她咒罵。酬神的戲一年演一次,我們同樣討厭那個神,為什麼神的生日也同人一樣,不能多幾個,讓我們多看幾回戲。這樣,走江湖賣膏藥的就為我們所熱愛所關懷了。很常,都有不同樣的來。黃昏裡,在老松樹下,一盞把氣打得飽滿的大光燈擺上了。「嘭嘭嘭」,那鑼聲多為孩子們所熟悉,多使孩子們感到親切呵!

這時,也許正在吃晚飯。天天那兩碟菜,除非過年過節,才有一點變化。要不是單白飯吃不下,才不稀罕吃它。勉強嚥著的時候,嘹亮的銅鑼聲在老松樹下響了起來,一陣急促得使人聯想起發生什麼緊急可怕的事情,又一陣卻是低沉下來,一聲聲慢條斯理。我們知道老松樹下即將有一番好看的熱鬧了。平時要吃半天,現在三兩口已經把整碗飯塞進肚子。丟下碗筷,一溜煙,直往老松樹下奔去,嘴裡嚷著:「呵,變把戲的來囉,變把戲的來囉!」如果他們來遲一點,天黑上燈了,我們就要給媽媽逼坐在板凳上讀當天學過的書,寫明天要交的字。煤油燈昏黑不亮,放遠一點太暗,放近些又熱得要出汗。天氣熱得很,沒有風,讀著寫著,心早已不在房裡。「嘭嘭嘭」,救星來了,老松樹下人已經圍得不少了吧,明天先生要打,最多伸出手,這時無論如何要草草結束了。媽媽遇到這種情形,也特別通融,只要合上簿子,說一聲「完了」,不必聽她怎麼回答,更無須等她去檢查,開門就可以飛跑出去,時間多寶貴,也許正在變新奇的把戲,遲一點去,吃虧是自己。

走江湖賣膏藥的最喜歡到像我們這樣擁擠的甘榜。你們有錢,從小就住在美麗幽靜的郊外別墅裡,每一家前面都有大草地,每一家的鐵絲網都把自己圍得高高的,大鐵門鎖得牢,還加上惡狗的逡巡,他們是不肯去了。只有在我們窮困破落的甘榜,每一家的門都敞開,沒有高籬笆,沒有大惡狗,大家親熱地來往,人們歡迎他們,鑼聲不久,早熱烈地圍了密密一大圈。窮人哪能像富人風吹草動就看醫生,向他們買罇海狗油,刀割火傷,不但可以幫助自己,還能醫治鄰人。孩子常不安寧,也可以買包藥粉藥丸放在家裡,做工時跌倒扭到,老年人腰痠骨痛,跌打膏藥有的是,於是我們的甘榜就最常有他們來了。在我們童年的夢裡,他們塗下了鮮明的色彩,烙下不可泯滅的痕跡。你們該羨慕我們吧,你們要羨慕我們呀!我們在我們童年裡,我們在我們甘榜裡,過著多少個多采的夜晚,看過多少種走江湖賣膏藥的表演。他們用不同的方法出賣他們的藥品,用他們的痛苦,用他們的汗,他們的眼淚和鮮血。有些人要生活多艱難呀,一次一次,我們小小的心靈常帶回一些惆悵,一些不安。如果我們對受苦的人類對受苦的土地有所熱愛,對美好幸福有所希望和期待,這些都應該開始培植在窮困破落的甘榜,培植在銅鑼聲中走江湖人的血淚苦痛裡。

我們自從離開了童年的甘榜,也搬過幾次家,一些瑣碎的東西早掉的掉,丟的丟,有些雖然沒有什麼用處了,卻一直不忍拋棄,一直追隨著我們,從這裡到那裡,從那年到這年,老占據著我們的感情。就說這小罇海狗油吧,也快乾涸了,家裡的人沒有一個會記起它,更談不上需要它,可是它被我們珍藏著,像少女珍藏愛人第一次的餽贈。我們哪是珍藏這罇快乾涸的海狗油,我們是珍藏一顆童稚的心,一個童年辛酸的記憶哪!

一樣的「嘭嘭嘭」銅鑼聲,一樣的我們迅速放下碗筷,放下了功課,一樣的老松樹下,人早已密密地圍著一盞把氣打得飽滿的大光燈。我們飛快地趕到了,矮小的個子,只要往人叢中靈活一鑽,很容易就可以鑽到最前排,占有一個最好的位置。

這次共來三個:看樣子,應該是一家人。老的年紀五十多,削瘦的下巴長滿短鬍子,兩眼有神,身體也相當結實,一條短袖圓領的白線衫,滿身汗,越顯得發黃了,濕漉漉地緊貼在皮膚上。和通常打拳頭的一樣,用一條白布帶把腰束得快斷成兩截。穿著黑綢長褲,沒有紮腳,下面是白襪黑布鞋。小伙子打鑼,和老人一樣裝束,只是多紮腳,臉色不怎樣好看,也許剛病好,他站得和觀眾最近,叉開兩腳,毫無表情的打。另外一個是小姑娘,十四五歲,兩條小辮子,過時的花布衫褲,幫著老人擺傢伙。

地上鋪好了一塊骯髒的帆布,一邊堆滿大罇小罇的海狗油,另一邊空著,寫上主人的招牌,還有海狗油的各種功用,為了怕觀眾看不懂,加上圖畫說明:手指被刀割破,臂膀讓火燒焦,腳跟給蛇咬到。兩旁擺些打國術用的傢伙,無非是槍啦棒啦,這回多了一把少見的三節鋼鞭。

鑼聲一直沒有間斷,人是越圍越多了,吵著鬧著,尤其我們這些小孩子,等得不耐煩,不知什麼原因,兩個忽然相罵起來,有些就幸災樂禍在旁指手劃腳,煽動戰爭的爆發。老人看在眼裡,走過來將他們拉開了。「快點啦,快點啦!」我們大聲的催他。老人於是走到圓圈的中央,站定了,向四周一拱手,對打鑼的小伙子作了一個手勢,嘹亮的鑼聲即刻頓寂下來。

「各位阿伯阿叔阿哥,各位阿婆阿嬸阿嫂,各位朋友,今晚……」

似乎是一條公式,哪一個走江湖賣膏藥的都要這樣交代。他講的是廣東話,每一句由小伙子翻譯成不怎麼正確的福建話。還是老套,不太新鮮,不外是個人的光榮史,怎樣足跡踏遍大江南北,到南洋來又怎樣一國過一國,一州過一州。雖然中間穿插有趣的話,惹得觀眾發笑,但孩子們哪裡要聽,誰不是等看變把戲。孩子們的勢力相當大,老人看風轉舵了,順著孩子們的意思,來一套變雞蛋。這仍然不很新鮮:雞蛋用手巾蓋住,口中唸唸有辭,一會兒打開一看,不見了,找呀找的,從一個沒有穿褲子的孩子的小鳥那裡摸出來了,大家拍手叫好。

於是,他又剪了幾個紙人,把他們藏在手巾下,說等一下這些紙人會拿菜拿酒,會唱歌會跳舞。我們睜大眼睛,緊張地等待奇蹟在老人剪成的紙人身上出現,然而老人卻叫小伙子打鑼,自己打國術了。我們覺得真乏味,只得忍耐住,接著小伙子的鑼交給小姑娘,耍了一套三節鋼鞭,很有兩手,可惜有時舞得太慢了。而紙人依舊給手巾蓋住,沒有動靜,老人彷彿早已忘記,連看都不看一眼。

「拿傢伙來!」老人威武的命令著。

小姑娘遞給老人一把銳利的小刀。老人開始說話了,他先從祖父講起:祖父得了奇人秘方,製成海狗油,然後傳給他父親,然後傳給他自己。於是又講海狗油的功用,指著帆布上的畫:火燒淋到,蛇咬刀割,說到刀割,他翻弄著手上的小刀,用拇指試試鋒利。觀眾屏著息,後排的都吊起腳跟伸長脖子,小孩子心跳了。老人向周圍掃了一眼,迅速捲起右腳的褲管,你想我們看到些什麼了?蒼白的大腿上,滿滿是刀割的傷痕,那真數不出有幾道,日子久的已經長滿了肉,有的結著黑疤子,幾道想是新近才割的吧,紅紅的,大力一動,也許還會再流血。傷痕上油膩膩,那自然是海狗油了。緊張的場面馬上要開始,鑼聲打得更是一聲緊過一聲。刀子這時已經按在大腿上,沒有人挪動一下,空氣好像凝結住,孩子們緊張地咬著手指。打鑼的小伙子依然像是先前一樣毫無表情,眼睛直瞪著空虛的黑天,顏色不大健康的臉上淌著汗。小姑娘,自從遞過刀子之後,就木然地站在老人身旁,兩手垂在前面,手指交捏住,不動地注視她爸爸那傷痕累累的大腿。老人刀子一抽動,先是一道紅線,一眨眼如河堤崩潰,血湧出來了,分成幾道支流沿著大腿向下流。空氣變成固體。小姑娘的手指更用力地交捏住,像要把它捏碎,那雙眼睛,茫然神失地一轉也不轉。我們從來沒有看過這樣的眼睛,我們有看過濕潤的,有看過含泡淚水的,有看過淚珠一串串掉落的,我們從來沒有看過這樣的眼睛。老人還不肯停住,讓血任意的流,浪費的流,看著自己的血,看著觀眾緊張的神情,他再往上多加一刀。這時小姑娘已經很快地打開一罇海狗油,倒在她爸爸的大腿上,老人才拿一塊布(滿是血漬的布!)拭去大腿上的血。血不流了,是海狗油的效力呢,還是血都流完了,我們不知道。

空氣慢慢開始溶解了。有如經過一場風暴,人們這才鬆了一口氣。老人把還沾有血跡的刀丟在帆布上,「卡郎!」多可怕的響聲。褲管放下,剛才發生的血淋淋一幕就這樣遮掩過去。

老人最後向觀眾介紹他的海狗油:小罇的五角,大罇特別優待只收八角,還說為了救世人,他僅收本錢,分文不賺。觀眾最初遲疑著,很久都沒有人上前買一罇,老人的話漸漸含有乞憐的成分了,總算有一個中年婦人買一罇小的,接二連三買的人才多了起來。我們想著小姑娘的眼睛,想著老人大腿上的血,再看帆布上沾滿血跡的鋒利小刀,我們從人叢中鑽出來,飛跑回家,氣喘喘地拉著媽媽的手。

「血,血,用刀,老人……」

媽媽起初驚疑住,由我們斷斷續續的報告中,才明白究竟是怎麼一回事。我們搖撼著媽媽的手,一定要她拿出錢來買一罇,帶著撒嬌,帶著哀求。我們自然知道她沒有什麼餘錢的,而我們這時什麼都不管,好像覺得如果媽媽不拿出錢,那我們的大腿上就會給刀割著,和老人一樣,流著殷紅的鮮血。經不起我們苦苦的糾纏,媽媽掏出幾個銀角了,我們一鬆手,就盡著最快的速度,直奔向老松樹下去。

我們的甘榜,同樣走江湖賣膏藥的常來了又來,或隔三五個月,或隔一兩年;但那拿刀子割自己大腿讓血一直流著的老人,自從那晚以後,到我們離開甘榜,都沒有看到再來過。我們看完老人的表演,就常在老松樹下談起他了。誰也不再提起老人後來沒有叫紙人跳舞唱歌,這種情形,若換別人,我們一定大罵,說他的膏藥是假的,他多丟臉,只會誇口,把戲卻變不成。我們老是忘不了老人手裡的刀,老人大腿上的血。

「他為什麼不會痛?」

「他怎麼不會痛?」

「他也許慣了。」

「他要割多少次才會慣?」

如果真的他是慣了,然而當生活逼得他第一次向自己完好的大腿割下一刀的時候,當他的父親,他的祖父向自己的大腿上割下第一刀的時候,那將是怎樣的一種情景,怎樣的一番感受。他們一定是不喜歡黑夜的了,黑夜裡他們就要痛苦,就要流血。一年年,一代代,多少個黑夜呀,多少次痛苦,多少次流血!我們那時都是小孩子,但對於新闖進我們幼稚腦子裡的一些問題,還是會追究地胡思亂想下去,自然都是無法得到答案,即使有,也多麼可笑,就像那晚我們向媽媽討錢買海狗油的動機,現在想起來仍然很迷惑呢。告別童年的夢境,告別童年的愛憎,我們就不曾再依偎在這有百孔千瘡的破爛屋頂的甘榜的懷抱。在無數黑夜裡也許就有這麼一個黑夜,同樣的銅鑼聲又在老松樹下響起,老人已經不在了,主角是他的兒子,那個小姑娘該長得很大,也許已經嫁人,再不每夜拿刀給自己的親人,看著自己的親人流血;也許小伙子也結婚,娶的還是江湖兒女,這時正在為丈夫打鑼,正在拿刀給丈夫,正在看丈夫割自己的皮肉,在他們旁邊,爬著的是他們的兒子。

「太慘了。」你說。

說慘,那慘的事情真不知有多少。我們說過,在我們童年的甘榜裡,我們看過各種不同的走江湖賺一點最低限度溫飽的方式,就像要賣一罇幾角錢的海狗油,不但割自己的皮肉,還有呢,海狗油的功用,老人那鋪在地上的帆布不是曾寫過可以治蛇咬麼?在任何一個黑夜裡,老松樹下忽然一陣銅鑼聲,大光燈,密密麻麻的人,又是孩子興奮的時候了。老印度玩蛇者用籐筐盛著斑斕耀眼的眼鏡蛇,彎下腰,對著牠吹起神奇的魔笛,蠕動著,蠕動著,豎起來了,鼓起兩腮,像蝴蝶的翅膀,兇猛地露出兩根大牙齒。老玩蛇者一手拿笛,一手伸近去,驀然食指被咬住了,咬得那麼緊,老玩蛇者好一會才放下笛子,那可怕傢伙隨著也全身癱軟,跌回籐筐裡。被眼鏡蛇咬過的食指伸到觀眾面前來,一個一個輪流看過去,血也一滴一滴的滴過去。黝黑的臉孔被大把鬍子遮去一半,還咧開嘴笑呢,然而那是一種什麼名字的笑呀!海狗油說是還能醫治火燒,自然會有人現身說法來表演了。我們也曾經在老松樹下,懷著跳動的心,看那為了要以一罇海狗油向觀眾換幾角錢的人拿一把熊熊的烈火放在自己的手臂下,咬著牙根任它去燒,等到起了泡,等到快燒焦,他的女兒,不然是他的妻子,會搶去那火把,然後為他塗抹所要出售的藥品。這種情形,我們常不忍看完,我們自然不能每次買一罇來安慰自己的心,同時,要是那次沒有生意,甚至一罇都賣不出去,那我們回去將幾個晚上不能安眠,將幾個夢裡看到燒焦的皮肉,看到滴滴的鮮血。

現在我們都已經長大,感謝我們的土地,在她的滋養下我們健康和茁壯。童年距離我們越是遙遠了,遙遠的是童年的歲月,遙遠的不是童年的痛苦,童年辛酸的記憶。那能激起我們感情波動的銅鑼聲如今還時時迴蕩在我們的心上,於是我們就計算這些勇敢向生活挑戰,勇敢以自己的血肉堅持著要活下去的人渡過了幾個黑夜,還有幾個黑夜過去就有白天到來。如果我們對受苦的人類對受苦的土地有所熱愛,對美好幸福有所希望和期待,那這些都應該開始培植在窮困破落的甘榜,培植在銅鑼聲中走江湖人的血淚苦痛裡。

「醍醐灌頂」般的沖涼

◎吳進

幾位有不同經歷的朋友在一起,曾討論過一個問題:「沖涼」是否就是「洗澡」,有的說就是,有的說有區別。我雖然也在中國北方洗過澡,但是從小在馬來西亞沖涼長大的,印象更深,因此堅決贊成有區別論者。

沖涼和洗澡二者的分別,也不難從字面的含義看出來。「沖」的動作較疾速、較乾脆、較痛快,好像「沖」開水,「沖」鋒,怒氣「沖」天等;而「洗」,相形之下,其動作就緩慢得多,停留較久的時間,且含有「在其中」的意思。熱帶華人所謂「沖涼」(這是廣東話,福建人稱之為「沖浴」,「沖熱」或「沖水」)...

目錄

編輯體例

總序 華文文學.百年.選 陳大為、鍾怡雯

馬華卷序 風起南國 鍾怡雯

〔散文〕

1924 南洋旅行漫記(五則) 梁紹文

1930 吉齡鬼出遊 許杰

1939 覆車小記 郁達夫

1940 馬六甲記遊 郁達夫

1947 碩莪廊裡 蕭村

1950 涼爽的亞答厝 吳進

1950 娘惹 吳進

1950 「醍醐灌頂」般的沖涼 吳進

1953 華僑的廟 魯白野

1954 彼南劫灰錄(三則) 依藤

1955 馬來亞的天氣 蕭遙天

1955 食風與沖涼 蕭遙天

1958 銅鑼聲中 苗芒

1960 燈下 憂草

1960 橡林裡的夜聲 魯莽

1961 故園 沙燕

1963 陷阱的陰影 冰谷

1967 雨後的夜城 何乃健

1974 長屋 梁放

1974 風動 溫瑞安

1975 致屈原書 溫任平

1976 刀 麥秀

1977 搬家 黃昏星

1980 蛇廟就是圖書館 葉寧

1982 自以為了不起 瘦子

1985 讀中文系的小子 何國忠

1986 找尋瑪麗 陳蝶

1988 熙熙攘攘話神祭 潘碧華

1994 雨中穿過一片荷蘭紅 林金城

1995 東谷紀事 潘雨桐

1997 垂釣睡眠 鍾怡雯

1999 木部十二劃 陳大為

1999 花崗石砌成的夢 郭蓮花

2001 歷史名詞──獵人頭 沈慶旺

2003 閒逛「小印度」 杜忠全

2004 三十九歲的童年 方路

2005 洛陽夢 陳湘琳

2005 消解鄉愁 許通元

2005 棄土 梁靖芬

2006 向陽時光 潘碧華

2006 回味 曾翎龍

2008 那晚在雅典娜 李有成

2009 煙雨圖 李憶莙

2010 童夢裡的菸葉味 冰谷

2011 牽手 許裕全

2013 時光的縫隙 鍾怡雯

2014 女優圖 龔萬輝

2014 榴槤與鳥巢蕨 羅羅

2014 灶神就位 潘碧華

2014 烏榜的山豬鍊 楊藝雄

2015 鹹飯 黃錦樹

2016 送別 扶風

2016 無聲 陳大為

2016 昨日的世界 鍾怡雯

編輯體例

總序 華文文學.百年.選 陳大為、鍾怡雯

馬華卷序 風起南國 鍾怡雯

〔散文〕

1924 南洋旅行漫記(五則) 梁紹文

1930 吉齡鬼出遊 許杰

1939 覆車小記 郁達夫

1940 馬六甲記遊 郁達夫

1947 碩莪廊裡 蕭村

1950 涼爽的亞答厝 吳進

1950 娘惹 吳進

1950 「醍醐灌頂」般的沖涼 吳進

1953 華僑的廟 魯白野

1954 彼南劫灰錄(三則) 依藤

1955 馬來亞的天氣 蕭遙天

1955 食風與沖涼 蕭遙天

1958 銅鑼聲中 苗芒

1960 燈下 憂草

1960 橡林裡的夜聲 魯莽

1961 故園 沙燕

1963 陷阱的陰影 冰谷

1967 雨後的夜城 何...