★ 本書榮獲國藝會創作補助,是重拾部落傳統技藝的原住民青年的故事,也是花蓮支亞干部落的土地記憶。

★ 向爸媽和族人出櫃,原住民同志如何跨越傳統與性別的規範,找到自我的生存之道。

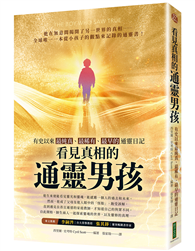

榮獲台灣文學獎‧蓓蕾獎、OPENBOOK好書獎年度中文創作肯定,

曾經以為山羌是小鹿斑比,離土返鄉後除草種田打獵殺豬樣樣行,

尋找跨性別與傳統的線頭,編織哭笑不得又豁達自在的生命書寫。

程廷Apyang Imiq是花蓮太魯閣族的原住民作家,他生活的支亞干部落有一條名為Rangah Qhuni的支亞干溪,意思是「打開的樹洞」,形容河道突然開闊,就像深邃的洞穴被打開,陽光照射進來的樣貌。他從一個離鄉背井且不太了解自己部落傳統的原住民青年,到返鄉種田打獵,書寫部落歷史和家鄉故事,其身體感知和文字也像打開的樹洞一般寬闊明亮,令人感受到原民文化的絢爛與豐富。

當小米成為部落傳說,作者決定胼手胝足地把小米〈種回那個時代〉;做竹筒飯,〈不只要土地,要竹子,還要有人〉,齒頰間咀嚼的不只是竹筒飯,還有家族一起砍竹、鋸竹、聽故事的味道。〈TminumYaku.編織.我〉描寫屬於女生的編織技藝,男生連觸碰Ubung(織布機)都是禁忌,身為一個喜愛編織的男同志,如何找到跨越性別與傳統的線頭?〈你那填滿Bhring的槍射向我〉漫談是風也是靈力的Bhring,曾與一同狩獵的大哥和舅舅彼此契合,輕易把獵物捲入槍口下,無奈出櫃後Bhring被認為骯髒,鮮少有機會再一起爬山狩獵……

作者以筆墨為獵槍,在山海世界擘畫布局,寫離鄉離土後返鄉耕獵,以及面對傳承與身分認同的衝突,歡快又哀傷地一槍擊中我們的心靈。土地磨礪出的身體感,交雜著土地上可愛或可憐的部落人物素描,讓人在字裡行間見證生命的野蠻與壯麗。

馬翊航、畢恆達 專文推薦

作家 王盛弘、沙力浪、李屏瑤、吳曉樂、洪明道、張亦絢、張惠菁、盛浩偉、陳思宏、黃麗群、謝凱特

《女同志X務農X成家:泥地漬虹》作者 陳怡如 心動推薦

「Apyang毫不馬虎的用文字重建部落地景,重新賦予這些地景「太魯閣族意義」。那裡有Yayung Qicing(清水溪)、有Biyi(工寮),有Payi(女性耆老)、Baki(男性耆老)交織出的人際網絡。我們看到的支亞干並不是經過浪漫化的旅行者景致,也不是純然頌揚傳統的讚歌。支亞干被Apyang銳利的雙眼透視,疊合了歷史和他做為原民青年的未來想望。」──作家 洪明道

「在Ciyakang(意為深邃的河谷)生活,住在Biyi(工寮),騎車載著Tama(父親),以走四步放六個種子的節奏前進,殺豬,打獵,跟Bubu(母親)出櫃,吃飯,睡覺,再來一次。詞彙不一定一對一,於是Bhring是風也是靈力,Gaya是規範也是禁忌。詞彙也會順著風延伸,Hagay是擁有兩種靈魂的人,通常是過去部落裡的巫師。文字跟小米一起被種回來,關係跟句子並肩進行編織,寫作勞作耕作,身體力行種回那個時代,以在勞動中流過血的手,現代巫師編織出六色彩虹橋。」──作家 李屏瑤

「他寫在支亞干務農的日常,寫移除一株孱弱小米時的心痛,寫翻土,寫火雞,寫編織,寫家鄉的用水,寫當代原住民與社會系統及自然環境之間看似微細但深密盤纏如樹根的彼此進退,結合非常出色的白描功夫,其章法、節奏、行與停,都在十分恰當的位置。儘管有不免顯得鬆軟(但並非鬆散)之時,但這些鬆軟往往適時揭露出一種溫柔:這正是為了深切訴說而寫,而不是取用議題為作品保駕背書。」──作家 黃麗群

作者簡介:

程廷Apyang Imiq

太魯閣族,生長在花蓮縣萬榮鄉支亞干部落。畢業於台灣大學建築與城鄉研究所,現任社區發展協會理事、部落簡易自來水委員會總幹事、部落會議幹部、部落旅遊體驗公司董事長。

曾獲2007、2010、2015、2016、2018、2019、2020台灣原住民族文學獎散文組獎、2020台灣文學獎原住民族漢語散文獎、2020年國藝會創作補助。

章節試閱

Tminum Yaku‧編織‧我

我側過身把手放在他的胸膛上,羽毛落在鬆軟棉被中,輕輕慢慢地,怕吵醒他,可又矛盾的想讓他透過胸膛肌膚感受我的手掌溫度;下巴倚著他厚實的肩膀,仔細聽他的鼻息聲,舒緩又有規律,跟窗外傳來的蟲鳴聲一樣,風從山的方向吹進室內,到了房間裡面跟著頭頂上的電風扇不停旋轉,我也一起旋轉,看著桌上那塊織布,此時此刻,在不完整的黑覷中,感到完整。

先在心裡想一個畫面,垂直的和水平的 Waray(線)交錯構成,經線和緯線採灰白色,像是苧麻用木炭灰染浸過,灰白色做純淨的底,做Dowriq(眼睛:菱形紋)挑緯線可以很自由,Payi們用過各種鮮亮的色彩,螢光的綠色、鮮紅的血色、桃紅的唇色……

心裡直覺一個畫面,眼睛睜開剎那,看到 Rudan(耆老)從木瓜溪翻越幾個山頭來到支亞干部落。他們原來的部落叫做Qutuw Pais(敵人的頭顱),靠著征討敵人的領地得名,現在他們繼續往南邊的方向前進,每一個勇猛的獵人身著Payi織做的 Lukus(衣服),Lukus 上面一個個侵略的眼睛……我打開螢幕中的Excel,調整方格尺寸試圖爬格子,但Payi 們不需要紙筆構圖,更不可能用手操控滑鼠紀錄心中圖譜,一種極度矛盾爬滿皮膚。

「督……這個我可以!」Watan 把眼睛瞇成一條線,眼球移到他正白眼眶的最角落,我扯開笑聲,高分貝回:「是不是,他很帥,而且他很會做,我好累呀!」。

「你的腳好會開呀!難怪你剛剛走路怪怪的,我可以 Cover 你呀!」。

我推他的頭 說走開了啦。

和Watan分享男友照片時,先是照慣例他對臉蛋身材和技巧評頭論足,接著理性分析我和這個男人的未來發展,我們很熟練這種討論男人的SOP,心裡有一張評核表,原住民打勾、有穩定收入打勾、家中獨子打叉、容易融入原民圈打勾、熱愛原住民文化打大勾,我男友在那次的評核表,驕傲地拿了七至八個漂亮的勾。

Tminum,T-e、M-i、Nu-m,轉換成漢語是織布,喜歡念在嘴裡三個音節的感受,重音放在倒數第二個音節的 mi,我問 Payi你會織布嗎?Payi 笑著看我:「Kla ku bi tminum o!」(我很會織布喔!)

我注意那個有點拉長又上揚的mi,很像小時睡前偷吃廚房櫃子裡方糖的竊喜感,發掘一道親切的秘密,似乎世界上本該描述太魯閣族的織布只能有Tminum,用織布不對,用英文的weaving 不對,獨一無二佇立白石聖山上的Tminum。

我們跟著Payi到苧麻田,她說苧麻叫Nuqih,好用的苧麻葉片翻過來雪白色,長得很高很直,叫做Nuqih balay(真的苧麻),不好的苧麻葉片翻過來青色,長的也比較矮小,叫做Nuqih buyu(野苧麻)。

我內心小劇場持續膨漲,竊笑這種為我族獨尊的虛榮感。連續幾天Payi帶我們去葉、去皮、取纖維、浸泡、敲打、晾乾,每一個讓Nuqih接近成為Waray(線)的身體動作辛苦又費時,很長的時間裡面大家安靜做,Payi不斷稱讚說:「Balay bi laqi Truku o!」(真的是太魯閣族的孩子),汗流滿全身也感覺滿足。但有個疑問我不敢開口,怕繼續往深處揭開這個重大的秘密,就永遠被排除,Tminum會用力把我舉起往白石山下扔。

「Payi, Yaku ka snaw o, duwa tminum huwa?」(我是男人,我可以織布嗎?)

Bubu(媽媽)和 Tama(爸爸)知道我喜歡的是男人了。Bubu先是歇斯底里咆哮說不可以,聲音淒厲又悠遠,我下意識思考的不是不可以,是隔著我房間這個加蓋鐵皮二樓外,隔壁的阿姨是不是聽到了,明天和好幾個明天,全部落都會知道Tama的兒子是Hagay(漢語再次造成翻譯的困擾:同性戀、娘娘腔或是更難聽的死娘泡),也許她們還會知道我和Watan 的檢核表,大肆批鬥我們不該把臉蛋和身材擺在最前面,分明是穩定收入才對……

Bubu開始流淚,Tama 則是雙手抱胸安靜地坐在一旁,我不敢抬頭看他的眼睛,雖然他只有十二歲時候跟著 Baki(祖父)上山打獵一次,可是我堅信他不是用獵槍打死那頭朝他衝來的水鹿而是那雙凜冽的眼睛。「《聖經》不允許,你不會和我們一起進入應許之地。」。

那個我靈魂發白的炎夏午後只記得Bubu說的這句話,一個一個的漢字堆疊成一個有底的山窟,把我封起來,Bubu和Tama用聖水倒滿山窟,溺斃在裡面的我,跟著後院雞舍的小雞,在強烈颱風過境後死在泥濘中。

我在深深的黑夜哭泣,不斷撫摸Payi(曾外祖母)留下的Qabang(織布做成的棉被),Qabang顏色很豐富,線材是柔軟的棉線,過去美援的年代,傳教士不斷在教會發放物資,一件件毛衣送到家裡。Payi 們想都不想適合套在哪一個家人身上,她們興奮撥弄,用銳利的眼睛找出毛衣線頭,拆成一條條色彩繽紛的完整 Waray(線),這是好珍貴的 Waray 呢!各個太魯閣族的部落開始出現有別以往顏色的織品,用現代漢語說法:「實在太有創意了!」。

Payi用阿美利嘉(泛稱白皮膚金頭髮的外國人)傳教士送來的毛衣,製成這條柔軟的棉被,媽媽收藏在櫃子最裡面,我翻到時跟獼猴一樣跳來跳去,興奮無比。它開啟我對Payi的思念,還有對Payi織做的無限想像。

那麼多件不同的毛衣,她怎麼挑上這個顏色?她的身體坐在Ubung(織布機)前想的是什麼?她有覺得自己將要完成的這件棉被和過去的傳統不一樣,Utux(祖靈)會接納她嗎?還是Utux也會跟媽媽一樣用可怕的語氣說:「你沒辦法走過 Hakaw Utux(靈橋)!」。

「你不能碰Ubung喔!」一個學習編織好一段時間的部落姊姊對我說,她的口氣和bubu說我不能進入應許之地很接近,我說為什麼?她說這Gaya(禁忌)男人就是不能碰女生的織布機。

可是好矛盾,我和朋友到另一個部落的時候,有一個Payi想要示範Tminum給我們看,她用很溫柔的口氣說:「來,幫我搬出來,我的腰有點痛!」,有幾秒我愣住了,以為她在叫其他同行的女生,這是太魯閣族的Gaya,身為一個男人的我不能碰她的織布機,所以我也不該彎下腰幫忙把織布機抬出來,我好慌亂,就站在 Ubung的旁邊,卻不能幫忙Payi搬動。

Payi把手搭在我的肩膀示意,我的雙手小心地撐住Ubung,學螞蟻的動作輕輕抬,移動幾個腳步再緩慢的放下。

「我碰到 Ubung 了,我碰到 Ubung 了……」我在心裡吶喊。

「督……好美喔,你真的可以嫁了!但是 Dowriq(菱形)的排列太密集,感覺很像符咒!」Watan把我織完的織帶拿在手上把玩,仔細看完正面和背面下了這個結論。

雖然我不是很喜歡他有時候過於展示輕率的態度,在我們討論任何事物的起頭總是按照慣例先下幾句嘲弄對方的話,但我知道他是真的認同我,認同我也能和Tminum一起。我們會在白石山上開派對,把一件件織好的Qabang拿出來,按照顏色憑著美感放在青翠的草地上,拼成心中的彩虹模樣,我們要坐在Qabang上,拿高腳杯喝保力達三合一(保力達加國農鮮奶加伯朗咖啡)。

「你知道Hagay原來的意思嗎?Hagay是指擁有兩種靈魂的人,分別是男性和女性的靈魂,在過去的部落裡面,Hagay通常扮演巫師,可以與Utux 對話。」一個部落的哥哥告訴我和Watan。

我和Watan會當巫師,會和部落一個操作巫術的 Payi一樣,念著咒語,轉動手中的竹子,當竹子黏在手上怎麼都甩不掉的時候,神氣地告訴來詢問的人:「你家裡的誰在外面玩女人吼?」「你是不是上山的時候說了難聽的話……」

Watan:「我當巫師一定很漂亮,因為你會幫我織傳統服。」

我:「我還不會用Ubung,因為我只能碰跟紐西蘭進口的簡易織帶機,不能用Ubung。」

Watan:「你現在是Hagay 了!」

小的時候,我Payi(祖母)還沒去山上種地瓜前(意謂:過世),有一次拿出她母親織的衣服讓我看,皎潔的灰白色上一顆顆閃耀的Dowriq(菱形紋),上面好幾個不同形狀的Dowriq,Payi說不知道圖紋的意思,只知道凌晨天還未亮,她的母親就會坐在Ubung前織布,她好幾次被「咚」、「咚」……的撞擊聲吵醒,以前覺得好吵,長大後卻是對母親織布重要的回憶。母親幫家裡的每一個小孩都做了衣服,還留下很多Qabang 給她作嫁妝。

Payi看我興奮的眼神,問我要不要穿,我點頭說好,袖套從右手穿到左手,片裙圍在腰際再綁上繽紛毛線纏繞成的腰帶。裙子的長度超過膝蓋,我走起來好彆扭,Payi笑著說好好看,我慢慢地用打結的雙腳走到門口,爸爸和媽媽正好從外面走回來,陽光灑在我的臉上辨識不出他們的表情,我只記得Payi的笑聲和衣服貼在我皮膚上的感覺。

有一天我會真正的觸摸Ubung,和她對話,告訴她我是Hagay,跟她介紹我的男人,我們一起來幫他Tminum,好嗎?

本文獲二○一五年台灣原住民族文學獎散文組第一名

你那填滿Bhring的槍射向我

機車跟著我十幾年了,行駛在蜿蜒林道上,遇到排水處,路面陡然下降,輪子踩過,Kong、Kong發出破爛聲音。車底好像即將臨盆的孕婦,多走一個凹洞就要卸貨,引擎和馬達流洩滿地。

舅舅在我的背後,雙腳外八像青蛙,跨坐在機車和我的身上。有那麼幾刻我想過,舅舅會不會因為我是Hagay(男同性戀),是同性戀,不願意肢體接觸,以為齷齪的侄兒會就此勃起,所以始終我粗壯的大腿感受不到他的雙腳。

好一陣子我們沒見面,透過表妹聯繫舅舅,讓他來協會擔任講師,帶著一群對山不熟悉的人走一趟林道。林道從部落蜿蜒展開,七十年代的時候曾經延伸到60K,如今車子僅能通行到19K,再往裡面就得砍草步行了。

剛回部落的時候,心裡熱切盼望能成為會狩獵的男人,我跟過幾個人一起上山。第一位是大我差不多十歲的哥哥,他身材魁梧,一頭光亮頭皮,平時在桃園做板模,放假回部落就邀我一起打獵。

他的獵區沿著支亞干溪擴散到Sipaw,我們稱對岸的地方。這裡屬游擊戰,戴上頭燈,手拿獵槍,沿著溪流上下追蹤獵物。我們在黑覷的深夜,用頭燈掃過,倏地看見冒出的雙眼火光拔腿就跑。我忘不了第一次追山羌,「跑啊Apyang!」,腳底肉忘記尖銳的石頭,雨鞋變成軍靴,Kang、Kang在河床上結實地敲。奔跑的速度令我吃驚,我以為自己適合平地和PU跑道,沒想到在凹凸不平、佈滿大小石頭的路上,跑得如此酣暢。

我們常常沿著溪水走到盡頭,毫無收獲的時候,大哥問我要不要過河走對岸。每一次的詢問都像祈求,打獵是一種迷戀的執著,打到一隻飛鼠,不夠,至少再一隻果子狸或猴子吧;打到一隻小山羌,不夠,至少再一隻水鹿或山羊吧。最終打到一隻肥山豬,這條路才算圓滿。

「好啊!」我們手拉著手,相互抵擋河水的衝擊,用頭燈探照水花散開的流速,用雙腳交疊成一個百來斤的巨石;我們像機器人,再兇猛的河水都能劃開,像摩西領以色列人走海尋樂園。

月光下的支亞干溪,有我們一起奔跑的腳印,還有很多裝進竹簍裡,等待呼吸聲散去,那些祖靈給我們的禮物。

一段時間過去,大哥再也沒打電話給我,期待半夜的電話聲再也沒響過。我曾經想過Bhring,是風也是靈力,當一個人的bhring和你氣味相投,倆人聚合,Bhring是強大的颶風,什麼獵物都能輕易捲進槍口下。但如果Bhring不合,上山都會有危險。我們的Bhring曾經那麼契合,那麼有默契,如今什麼原因搗亂我們的風。

也許他知道我是Hagay,他不再那麼單純以為我牽著他的手,僅是為了做彼此的大腿,一起渡河到對岸找山羊。也許他認為我有淫穢的想法,每一次拉他的手,幻想浪漫月光下,我們隨著溪水擺盪身體,渴求他一槍命中心臟的手臂,打到我頭暈目眩。也許他認為我的Bhring就這麼骯髒……。

第二位是住在我家附近,一個七十歲的Baki(男性耆老),他初來找我,溫和地說:「我很老了,背不動了,你幫我背好不好。」我大力點頭好啊。我們上山幾次,每一次都滿載而歸。

Baki的獵區在Ayug Qeycing附近,那裡天空狹窄,一座山壓著一座山,陽光灑不進去,所以我們稱Ayug Qeycing,是陽光照不到的地方,也稱清水溪。

清水溪是一條美麗的溪,是部落的水源地,也是大家常去戲水烤肉的地方。從小我就不斷從岩石上往下跳,翻開石頭抓螃蟹,潛到水中用魚叉射魚,卻不知道抬頭望見的綠色山上像迷宮。

我跟著Baki的腳步走進這座雨林,腳底的土石像果凍,踏過去停一會,身體自動向下滑。Baki的雨鞋好像沾黏雙面膠,牢固的踩過這片要崩塌的森林,我很害怕他回頭,笑我走路像跳舞。

第一次進去,走到一半,Baki停下來,問我知道怎麼走回去嗎?我笑著搖頭,「你第一次來這裡,會覺得很遠,多來幾次後就會覺得很近。」他一貫溫和的口氣說。我懂他,他想要我多跟他來山上,但我說不出一聲好,怕哪一天他也發現我的Bhring與眾不同。

Baki在這裡設下好幾門陷阱,抓山羌、山羊和山豬。他挖一個又一個的洞,套索圍圈小心地放進去,另外一端繫在有彈性的九芎頂端,擺製好木板,鋪上腎蕨葉或山蘇葉,掩蓋人的氣味。每隔三到五天,帶著獵狗上山巡邏。

我忘不了第一次抓到山豬,狗軍隊聞到氣味,紛紛衝上去咬一口,一隻咬臉,一隻咬腳,一隻在旁邊叫囂,血跡四散。山豬是被圍困的山大王,逃不出鋼索套住的右前腳,身體一跛一跛的反擊。突然黑色獵狗被山豬咬住嘴巴,嗚咽大叫。Baki走上前,用槍托狠狠地敲擊豬頭,命令獵狗散去後,開一槍命中腦袋。四周沉寂下來,只剩山豬抖動的雙腳,摩擦落葉。

我背起那隻將近五十斤的山豬,姿勢很詭異,前腳和後腳雙雙用繩子綁起來,我穿過他的身體扛起沉重的皮毛,銳利的牙齒在我耳邊,血從嘴巴慢慢流下來,滲透我的背,浸濕我的臀部和內褲。下山很難走,每一步踩穩了才敢往前踏,趁Baki不注意,我和山豬一起自拍,他的舌頭下垂搖擺,好像跟我一起開心的笑。

沒多久,Baki沒再找我上山,這次不因為Bhring,只因為他身體不行了,他的雙腳無法再支撐流血般的山上土石,他把獵區給了自己的孩子,我卻從沒看過他帶著獵槍和獵狗進去。

第三位就是舅舅,他的獵場遍佈整個部落,從林道20多K延伸到對岸,四處都有他的專屬領域。我跟著他一起上去Ulay,一處野溪溫泉,整條路程來回六小時,我們不斷涉水,褲腳乾了又濕,他索性把褲管捲起來,露出結實雙腿。舅舅的肌肉全數集中在那裡,發達的小腿肚鼓譟得像一座山,令人羨慕。

「你知道嗎Pyang,我真的很喜歡爬山。」某次我們爬行數小時後,他突然回頭跟我說這句話,一字一句刻印在心裡,他喜歡山,喜歡打獵,跟我一樣迷戀山上的一切,迷戀老人家取的地名和那些山上人寫下的歷史,他開心說這裡叫「工寮沼澤」,那裡是「混濁的溪」和「背起Watan」,Watan跌斷腿,大家輪流背他下山,因此命名。

這一切,我都打從心底,瘋狂地喜歡……

我在臉書出櫃前,舅舅帶我走過一條自己開發的獵徑,那裡位於山腰,入口處一條緊鄰懸崖的小路,他用樟木搭建小橋,用石頭堆起崩落的邊坡。他扛起土製獵槍在肩上,差不多1米五,像周星馳在沙漠扛金窟棒,回頭笑著介紹自己的豐功偉業,那樣帥氣。

「過段時間,這條路給你管理。」舅舅說。

那一天,我開心的騎機車下山,每繞過一個轉彎,心情都在旋轉,機車都在微笑。我要有獵場了,一座自己的獵場了。

出櫃後數個月,舅舅沒再提起這事,直到現在他坐在我的身後,巔簸著一起上山。

舅舅的話一樣很多,飛快地說這塊地是誰的,這座工寮是哪個老人家的,現在沒人工作,等著被雜草吃掉……我想開口問我的獵場呢?卻又想起前些日子,表妹跟我說的話:「我爸知道你喜歡男生,他說很生氣,他要來罵你……」怎麼舅舅開口盡是其他人的歷史,我只想知道自己的歷史,只想知道你罵完我後,到底還讓不讓獵場給我……

12K把機車停下來,舅舅帶我們走進一座柳杉林,深褐色的樹皮,像我被太陽曬黑的雙頰,筆直粗壯的樹幹,像舅舅隆起的小腿。他敏捷踩過久未砍草的路,找到日本人過去伐木時留下的軌道遺跡,學員們紛紛稱奇,原來山上還有這些地方。我已然不驚訝於舅舅豐富的山林知識,他從小跟紋面老人一起穿梭森林,我只想要你也帶我,我只想要你也給我一座獵場,讓我有紋面的感覺……

二個小時後課程結束,我載著舅舅回到辦公室,拿出領據給他簽名,叮囑他不要寫錯位置,他潦草簽完,講師費遞過去,他收進口袋說謝謝啦,「舅舅,下次…………下次,再開課讓你來教好嗎?」我小聲地問他。

「我的Bhring沒問題,我們一起走過溪流,走過高山,一百公尺到一千二百公尺,我們打過很多獵物,有飛鼠、黃鼠狼、白鼻心、猴子、山羌、山羊和水鹿。我們沒有一次受傷,如果Bhring有問題,我們早就跌落懸崖,斷一隻腿變成地名。我喜歡男生沒問題,我騎車載你沒問題,我拉你的手一起過河沒問題,你的Bhring不會讓我勃起,不會有亂七八糟的想法,因為我跟你一樣,真的很喜歡山啊。」

舅舅說好,機車避震器記得修,關上門離開。

Tminum Yaku‧編織‧我

我側過身把手放在他的胸膛上,羽毛落在鬆軟棉被中,輕輕慢慢地,怕吵醒他,可又矛盾的想讓他透過胸膛肌膚感受我的手掌溫度;下巴倚著他厚實的肩膀,仔細聽他的鼻息聲,舒緩又有規律,跟窗外傳來的蟲鳴聲一樣,風從山的方向吹進室內,到了房間裡面跟著頭頂上的電風扇不停旋轉,我也一起旋轉,看著桌上那塊織布,此時此刻,在不完整的黑覷中,感到完整。

先在心裡想一個畫面,垂直的和水平的 Waray(線)交錯構成,經線和緯線採灰白色,像是苧麻用木炭灰染浸過,灰白色做純淨的底,做Dowriq(眼睛:菱形紋)挑緯線可以...

目錄

推薦序 學習成為太魯閣族人的喜悅 畢恆達

推薦序 他是否將其稱為日常生活 馬翊航

耕吧天光

種回那個時代

瀟灑的傻

下山的山蘇

Biyi——彼憶

我的工作項目裡沒有「大家說」

翻土的聲音

咖哩火雞

Sungut——樹豆

家的流速,回家或離家的沒語季

去哪裡?去上面

Tminum Yaku‧編織‧我

不只要土地,要竹子,還要有人

打獵,第一晚

Ulay ——二子山溫泉

Yayung Qicing——清水溪

Takaday——巨人的腳印

Alang Skadang——砂卡噹部落

部落水公司

你那填滿Bhring的槍射向我

支亞干大道

我的Amiq大姐大

哀家攻投

梅花

Bubu的愛情

1號

Tumiq的黃瓜山

Iyang的工寮

愛的豬肉轉圈圈

告白河壩

推薦序 學習成為太魯閣族人的喜悅 畢恆達

推薦序 他是否將其稱為日常生活 馬翊航

耕吧天光

種回那個時代

瀟灑的傻

下山的山蘇

Biyi——彼憶

我的工作項目裡沒有「大家說」

翻土的聲音

咖哩火雞

Sungut——樹豆

家的流速,回家或離家的沒語季

去哪裡?去上面

Tminum Yaku‧編織‧我

不只要土地,要竹子,還要有人

打獵,第一晚

Ulay ——二子山溫泉

Yayung Qicing——清水溪

Takaday——巨人的腳印

Alang Skadang——砂卡噹部落

部落水公司

你那填滿Bhring的槍射向我

支亞干大道

我的Amiq大姐大

哀家攻投

梅...