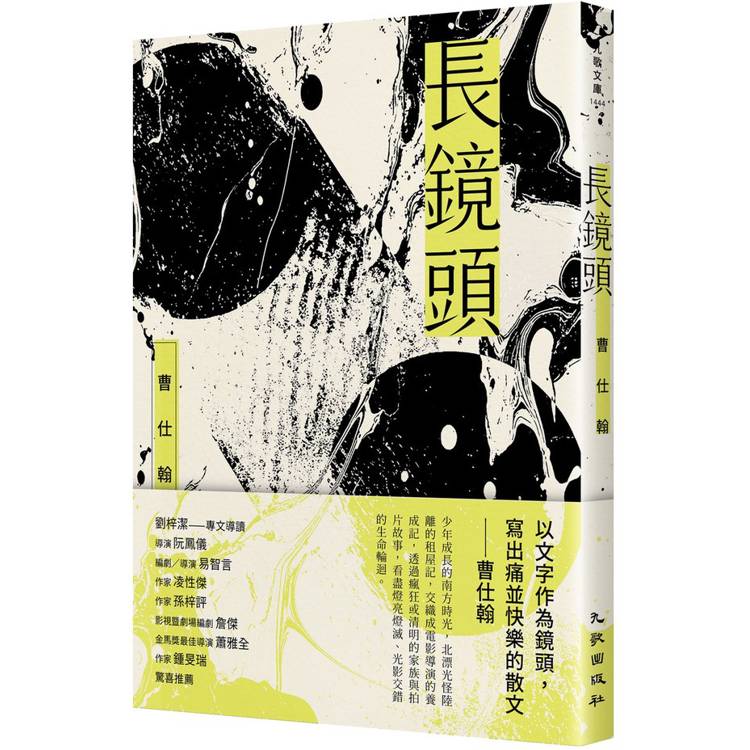

以文字作為鏡頭,寫出痛並快樂的散文――曹仕翰

少年成長的南方時光,北漂光怪陸離的租屋記,交織成電影導演的養成記,

透過瘋狂或清明的家族與拍片故事,看盡燈亮燈滅、光影交錯的生命輪迴。

入選金馬獎、台北電影節等國內外多項重要影展的導演曹仕翰,自小在高雄長大,讀電影學院期間受到侯孝賢鼓舞,回到自己熟悉的地方拍電影,不但拍出少年成長的《南方時光》,也寫出痛並快樂的散文《長鏡頭》。

作者拉開八、九○年代緩慢流轉的時光抽屜,以文字的長鏡頭捕捉他高雄的成長經歷,後來北上進入研究所追逐電影夢,以及進入業界工作與創作的手札。首篇〈微光〉在黑暗的場景氛圍中凝視童年的電影院,聚焦獨自等待父親歸來的孩子內心的轉折;在夢中的〈長鏡頭〉爬梳父子複雜的情感,父親對長子抱以關愛與期待的名字,卻歪斜並脫離了原先安排的工作軌道,剩下的特寫都是父親憤怒與哀傷的神情;想逆光逃離父親的影子,試圖找到自己真正的樣子,便在〈逃城〉時兜兜轉轉不斷地租屋遷徙與追尋;手持鏡直面年少的約會現場,那個作為愛情試金石的旗津〈密道〉和食不下咽的海鮮餐廳;性格與興趣迥異的弟弟為他解析〈星盤〉,頓時明白原來他可以不像個稱職的哥哥、不像個男人、不像個品學兼優的好兒子,只要善良真誠地活出自己。

曹仕翰由〈南飛〉的地方出發,透過一次次電影築夢的歷程,看盡燈亮燈滅、光影交錯的生命輪迴。從Y導演的〈機遇〉、母親化身九天玄女的〈天命〉,到敏感愛哭的弟弟的〈星盤〉,化痛苦悲傷為輕盈,將命運的光怪陸離寫得趣味橫溢。循著他客觀觀察的筆下運鏡回望,諸多或瘋狂或清明的家族與電影故事中,款款浮現蒲伏跌倒也要跪著完成夢想的勇敢身影,有如一顆南方宇宙中的恆星,以微小的光照亮每個小人物為夢前行的暗路,療癒每顆不被知曉與理解的心靈。

驚喜推薦

劉梓潔專文導讀

導演 阮鳳儀

編劇/導演 易智言

作家 凌性傑

作家 孫梓評

影視暨劇場編劇 詹 傑

金馬獎最佳導演 蕭雅全

作家 鍾旻瑞

名家推薦

「《長鏡頭》不只是『導演養成記』而已,更是一個成長於南方——高雄的年輕人,對自己成長過程的溫柔凝視,以文字作為鏡頭,在黑暗與光亮之間緩緩攀移……」——作家劉梓潔

「仕翰的文字光影交織,用五感帶領讀者在灑滿回憶金粉的高雄豔陽下流連忘返。」——導演阮鳳儀

仕翰是我影像創作上的學長,過去多次見面,卻從未深聊。但從那些短暫互動與他的作品中,總是能感覺到某種敦厚、穩定的力量。《長鏡頭》是我第一次讀他的文字,他在書裡重現埋藏的記憶,裡頭有些遺憾,有些殘酷,但他不急不躁,亦不花俏展演,僅是誠實地梳理那時此刻的心緒。文字的精鍊無須多言,而就是那份誠實便足以令人投入、共鳴。——作家鍾旻瑞