春日遲遲,午後的風攜來不知名的花香,醺得人欲醉。

紅藥與紅棉雙雙立在廊外,耳聽得那風拍錦簾獵獵作響,眼皮子卻越來越沉重。

不能睡,不能睡!顧紅藥不斷提醒著自己。

這還當著差呢!哪裡就能當真打起盹兒來?萬一主子有召,差事上頭出了差錯,一頓罵必是少不了的。她可記著張婕妤的脾性,那就是個笑面虎,瞧來一團和氣,背地卻很有手段,否則也攀不上惠妃娘娘。

只是,越是這般提醒自己,紅藥的腦袋便越是一片昏昏。

這年紀的小姑娘,又哪有不渴睡的?便是站著也能睡著。

紅藥竭力瞪大雙眸、逼出眼淚,方將那一個又一個哈欠給強嚥了下去。

一旁的紅棉卻根本沒她的定力,頭一點一點的,幾乎在打盹。

莫說是她,便連立在簾外聽用的羅喜翠,此時也是兩眼乜斜著,身子亂晃,所幸挨著門框,倒也不虞摔倒。

驀地,門外傳來「匡噹」一聲巨響,顧紅藥嚇了一跳,半個哈欠卡在喉嚨,險些背過氣去。

羅喜翠也激靈的一抖,紅棉更是立馬站得筆直,左右張望,一臉茫然。

「怎麼回事?」羅喜翠壓著嗓子問,抬手揉了揉眼睛,眉間帶出了一絲惱意。

張婕妤正在午睡,偏不知誰那麼不曉事,弄出這般大的動靜來,萬一吵醒了主子,誰也落不著好。

紅棉已然完全清醒了,登時來了精神,「噌」一下便躥到羅喜翠跟前,討好的道:「教姑姑受驚了,姑姑可要我給您捶捶。」

羅喜翠沒搭理她,只皺眉問道:「妳可聽出聲音是打哪兒來的?這忽剌巴的就是一響,多嚇人!」

「回姑姑,我聽著就在院子外頭,想是離得不遠?」紅棉陪笑道,藉側身之機,得意的看了紅藥一眼,臉上寫著明晃晃的「妳真笨」三個字。

顧紅藥意思意思扁了扁嘴,沒往前湊。

兩輩子加起來,她也不是什麼聰明人,前世這個時候,她可是木訥得很,這種拔尖討好之事,例來沒她的份兒。

面上做出一副懊惱的模樣來,顧紅藥心下暗自思忖,這是出了什麼事?

這一時半刻之間,她還真想不起前世此時,到底發生了什麼?

她慢慢低下頭,眉心擰緊,苦思冥想。

重生半個月來,她每日都在回思前世種種。可是,這都快六十年過去了,她記性再好,又哪裡能將樁樁件件都想起來。

「梁嫣,妳給我滾出來!」

一道尖利的女聲陡然破空而來,刺穿了這靜謐的春日午後,亦打亂了紅藥的沉思。

梁嫣?她禁不住一愣。

這名字好生熟悉,似是在哪裡聽過。

她蹙眉思忖,不經意間眼尾餘光一瞥,卻見一道蒼青的身影飛奔而來,正是王孝淳。

他也被吵醒了。

紅藥及紅棉忙問好,王孝淳笑微微的朝她們招了招手,用很輕的聲音道:「妳倆過來。」

紅藥微怔了怔,正忖度著他所為何事,紅棉已然丟開了羅喜翠,三步兩步飛跑過去,圓潤的臉上掛著甜甜的笑,「公公有何吩咐?」

相比羅喜翠,這一位才是大紅人,自然要更加巴結才是,紅棉自是分得出輕重。

雖然生就一張憨態可掬的臉,可若論心眼,她一點不比旁人少。

顧紅藥仍舊慢她半拍,默不作聲跟在後頭。

王孝淳約四十開外,面相很是和善,天生上挑的嘴角,令他不說話也像在笑。

「妳們倆去門邊守著,莫叫人闖進來衝撞了主子。」他低聲吩咐。

聽著冠冕堂皇的,實則就是要她們去聽壁腳。

顧紅藥心領神會,面上卻還是一臉懵懂。

紅棉略略一想,也聽懂了,忙諂笑著應了個是,回身便將紅藥一拉,眉飛色舞的道:「走,瞧瞧去!」

微微拔高的音量,顯出她對這椿熱鬧事濃厚的興趣。

紅藥點頭道聲「好」,正要隨她前行,猛不防身子被人輕輕一撞,旋即一個嫋娜的身影便擦過她身側,輕盈而快速的走到了王孝淳身前。

一見來人,紅棉登時拉下了臉,「她來幹嘛?」聲音很低,怨氣卻十足。

紅衣對身後二人視而不見,只高舉手中的一樣物品,輕聲細語的向王孝淳道:「王公公,我把油壺給拿來了。」

隨著話音,一陣淡淡的芝麻香油氣息散發開來,原來她拿著的是一個小香油壺。

「喲,妳這孩子倒是機靈。」王孝淳似頗有些意外,盯了她一眼,旋即又笑咪咪的點頭稱許。

在後宮裡瞧熱鬧,最是講究個安靜從容,風姿優雅,若是開門闔戶的弄出大陣仗來,一來看相不好,二來萬一被宮正司的人抓住了,那可是要吃棍棒的。

紅衣拿出油壺,便是她的聰明之處了。

得了王孝淳的誇讚,紅衣倒也沒顯出得意來,只抿嘴一笑,謙道:「都是公公平素教得好。」

「罷了,妳們都去吧!」王孝淳朝她們揮了揮手,又提聲喚紅柳,「出來守在廊外。」

原在房中輪休的紅柳,此時也走了出來,正立在廊下發呆,聞言愣了一下,方蹲身道了個是。

便在這須臾間,紅藥幾人已經在拿油潤門栓了。

這院子攏共也就一進,不過抬腳就到的事。

門外喧譁已然越來越大,她們輕巧無聲的拉開門縫往外瞧時,恰有幾個小宮女尖叫著從斜對面的「掃紅軒」跑了出來,大敞著的院門,露出了裡頭的人影。

一個穿柳綠衫子的宮裝美人兒髮鬢散亂,正被一個穿奶白色上衣的麗人按在地下撕扯,四條白花花的臂膀半空裡飛舞,尖尖十指舞動不休,抓、撓、摳、掐、撕,鮮紅的指甲也不知是染了丹蔻還是沾了血?

「哎喲,這可真是熱鬧了!」紅棉當即兩眼冒光,一頭撲在門縫邊,恨不能摳下眼珠子來扔到外頭瞧一瞧。

紅衣靜靜的望她片刻,便往旁讓開些,神情中有著一閃而逝的鄙屑。

顧紅藥沒去管她二人的眉眼官司,只湊去門縫處細細觀瞧。

掃紅軒中,那綠衫美人雖衣裙散亂,金釵都掛在耳邊,瞧來一副楚楚可憐的模樣,然手勁卻著實不小。

但見她奮力扯下對方一把長髮,哭得如梨花帶雨,「吳美人有話好好講,何苦欺我來哉?」

一口溫溫軟軟的吳儂軟語,恰是江南況味。

那吳美人冷不防被偷襲,直疼得倒吸了一口氣,反手一爪子便撓了過去,一面破口大罵,「姓梁的,妳這不要臉的賤貨行子,黑了心腸的下作娼婦!」

這一開口,卻是一口標準的玉京城土罵,爽利脆嫩,像大夏天吃了一口水蘿卜。

顧紅藥終於想起來了。

那綠衣美人梁嫣,三年後便會晉位康嬪,頗為風光了一陣子,在建昭末年的大齊後宮,也算是個人物。

至於那位吳美人,紅藥卻無甚印象。

便在她思忖間,吳美人一隻利爪已然直奔梁嫣面門。梁嫣驚呼一聲,動作卻分毫不慢,飛快扭臉的同時,伸臂用力一格,手背上立時刮出明晃晃五道血痕。

「妳欺人太甚!」梁嫣越發不要命的將兩手亂舞,「嘶啦」一聲,竟將吳美人的衣裳給扯開了。

剎時間,薄透的春衫往旁散去,露出了裡頭鮮豔的雙繡芙蓉小衣,並大片雪白的肌膚。

吳美人兩番著了道,眼睛都紅了,大吼一聲「我跟妳拼了」便撲了上去,二人頓時扭打成一團,直弄得灰塵飛揚,也不知誰的繡鞋「咻」的飛過門檻,掉在地上滾了幾滾,那鞋上精緻的白牡丹繡花,頓時變得灰頭土臉的。

見此情形,饒是紅衣素來自恃鎮定,亦不免撟舌不下,紅藥更做出一副吃驚的模樣來,張開嘴半天合不攏。

唯有紅棉,見怪不怪。

紅衣與紅藥此前於外皇城當差,皆是頭一回來金海橋,自不曾見過這等場面。而紅棉卻是一直在這一片打轉,見多識廣,對這種主子打架之事已是習以為常。

說起來,大齊後宮規矩雖嚴,卻也有那麼一兩個「法外之地」,金海橋便是其一,而以金海橋為中心的方圓數里,更有一個響亮的綽號,叫做「三不管」。

這卻是因為,此地雖就在玉帶河左近,借了內苑御園的那麼一點水意,然卻遠離東、西六宮這等烜赫之處,幾乎便在後宮最邊緣的地帶,乃是實打實的一座冷灶。

此外,住在這裡的嬪妃,亦皆是些位分較低的,或才進宮不久的新人,規矩上頭或是鬆泛、或是不熟,總歸有些欠缺。

更有一樣要緊處,便是在那金海橋的西首最北面,有一座內安樂堂。

彼處之不祥,大齊後宮無人不知、無人不曉,其陰森冷僻,常被積年宮人拿來嚇唬新來之人,實是闔宮避之唯恐不及之處。故那尚宮局、宮正司的人雖也常來這一帶巡視,卻是來得快、走得疾,生怕染上晦氣。

除以上三點外,還有一個原因,則與朝堂有關。

先帝登基最初,朝中外戚橫行、政局混亂,先帝花費了幾年工夫,方將這股勢頭壓制住。

到了建昭朝,為免前車之禍,天子選妃多出於民間,尤其是那些低位分的嬪妃,好些出身平民,連數都數不全,說好聽些叫「天真質樸」,往難聽裡說,那就是「難以教化」。

如此一來,每當遇上了事,這些嬪妃們難免便會天性流露,將那勞什子宮規盡數拋諸腦後,便如此刻的梁、吳二人。

此刻,她二人打得越發難解難分,顧紅藥聚精會神的看著,眼都不帶眨一下。

根據她多年來跟潑婦打架,以及看潑婦打架的經驗,她一眼便瞧出,那吳美人就是個花架子,看著張牙舞爪的,卻是遠不及梁嫣耍陰招、下狠手來得厲害。

難怪前世籍籍無名,原來有勇無謀,想是沒混出頭。

她這廂正想得出神,不防胳膊忽被人碰了碰,她忙回頭,便見紅棉正遞過一把瓜子。

「吃瓜子吧?」她問,面上多少帶了幾分得意,掃了紅衣一眼,笑道:「前幾日主子才賞的,一直沒捨得吃,妳倆要來點兒嗎?」

紅衣怔了怔,旋即淺笑著婉拒,「我這幾日上火,就不吃了。」

這當口,她哪裡還有心思吃瓜子?駭異還駭異不過來呢!

她在外皇城待了快兩年,那地方活重事繁,管得還嚴,拌個嘴都要挨打,更遑論動手了。可她萬萬沒想到,這金海橋竟還有女主子打架,下人們反倒一哄而散,這算什麼?

素常紅衣亦有耳聞,道那「三不管」亂得很,今日才知,百聞不如一見。

身為再尊貴不過的主子,居然跟潑婦一般的動起手來,打得昏天黑地,掌事宮女也不曉得拉一拉,真真是從主子到奴才都沒規矩。

紅衣心下腹誹,面上的笑容卻安雅,眉眼亦溫靜,瞧來從容淡然,很有幾分大宮女的派頭。

見她不肯吃,紅棉不以為然的「呿」了一聲,又轉向紅藥,「妳吃嗎?」

「多謝妳。」顧紅藥倒沒拒絕,抓過一小把瓜子,抬手便扔了一粒入口,齒關微用力,上下牙輕輕一合,「喀」一聲脆響,薄薄的瓜子皮輕易分作兩半,飽滿的瓜子仁落上舌尖,滿口餘香。

紅藥星眸微彎,眼底溢滿歡喜。

年輕真好啊!若換在一個月前,她那牙口如何嗑得動瓜子,只能嚼些軟爛的東西罷了。

她慢慢的嗑著瓜子,腦中想的卻是,不知何時才能吃得上炒蠶豆?

重生最初的那幾日,她便特別的饞炒蠶豆,饞得做夢都在吃。

只是宮中規矩森嚴,蠶豆、黃豆、魚、羊之類易脹氣,味腥膻之物,僕役皆不可食,以免當差時衝撞了主子。

紅藥空有一副好牙口,卻無用武之地,委實飲恨不已,遂發下宏願,離宮之後,定要炒上整整一大籮的蠶豆,天天吃、時時吃,吃膩為止。

如此一想,紅藥嗑瓜子越發帶勁了。

此時的掃紅軒,已是一片鬼哭狼嚎,兩個主子打得滿頭灰,奴婢們要麼嚇跑了,要麼嚇傻了,根本無人敢勸。

紅藥瞧著,心下怡然。有熱鬧瞧,有瓜子嗑,這宮裡的日子,彷彿也並不似她記憶中那般難熬。

再說,看熱鬧若沒個吃食佐之,也不夠圓滿不是嗎?

想當初,她可是立在牆頭足足兩個時辰,就著那隔壁婆媳上演全武行的戲碼,嗑光了兩包瓜子、一盤糕點,又喝光了兩大壺茶,當中還去淨房更了一回衣,那才真叫過癮。

反觀今兒這場戲,不是她顧紅藥挑剔,委實是不大夠瞧。

紅藥吐出兩片瓜子皮,心下格外篤定,因已回憶起整件事的首尾,知曉其並不會累及冷香閣,她看戲也看得舒暢。

「咦,那不是紅杏嗎?」紅棉突地輕叫道。

「哪兒呢?哪兒呢?讓我瞧瞧。」紅衣立時湊了過去,再不復此前矜持。

紅棉卻偏不睬她,故意扒牢門縫擋著她,只偏頭問紅藥,「紅藥妳瞧,那丫頭是紅杏吧?」

她們這一批「紅」字輩,入宮最初的幾個月,全都在尚宮局學規矩,雖不是盡都識得,大致混個臉熟還是有的。

顧紅藥向外望了一望,點頭道:「是紅杏沒錯。」

遠處正碎步而來綠裙少女,容顏清麗,神情端嚴,正是紅杏。

紅藥恍了恍神,即便隔了好幾十年,有些人、有些事,卻是怎樣也無法忘卻的,比如紅杏。

她是她們這一批生得最好看的,眸若秋水、眉橫春山,極為出挑。

而這個耀眼的、出類拔萃的少女,在建昭朝的最後兩年,曾經紅極一時,好些人私底下都在傳她會被封妃,至少也是個嬪。

然而,這個傳聞,也始終只是傳聞而已。

紅杏死了,死得含糊而又隱晦。

前世直到出宮之時,紅藥也始終沒搞懂,當年紅透半邊天的紅杏,怎麼說沒了就沒了?

幾乎一夜過後,宮裡就沒了這麼個人,而周遭的人就似是什麼都沒發生,連多問一句的都沒有。

「她既來了,想是宮正司的人也快到了。」紅衣的聲音傳來,令紅藥自思緒中抽離出來,回頭看了看紅衣。

紅衣的神情很溫和,並不因被紅棉針對了而生氣,唯在說到「宮正司」三字時,她秀麗的眉眼間,浮起了一絲羡慕。

紅杏已經是宮正司的女史了,這可是了不得的榮耀,「紅」字輩中有此際遇者,唯她一人而已。

聽人說,紅杏死去的爹是個秀才,她自幼受父親薰陶,識文斷字、知書達理。

進宮之後,她先在酒醋麵局打雜,很快便脫穎而出,被宮正司的人調了過去,因聰明勤勉,頗受上頭掌事的賞識,去年年末的時候,正式升任女史,掌書記功過之職,在後宮也算有頭有臉。

「把門關上吧!」紅衣再度開口,語聲輕且細。

提醒了這一句後,也不知想到了什麼,她神情變了變,正色道:「我先去和主子說一聲,妳們小心著些,莫教宮正司的人瞧見了,平白給主子惹禍。」

語音未了,她已經腳步輕快的往正房走去,沒給人留說話的機會。

紅棉有心要搶這份功勞,只她動作遠不及紅衣快,眼睜睜看她去了,只得黑著臉翻了個白眼,用力將瓜子皮朝地上啐,恨恨罵道:「瞧她得意的,這滿院子就她一個能人啊!」

雖是滿口譏諷,然她的神情卻分明是懊悔的,深恨自己晚了半步,將抓尖兒露臉的差事給錯過了。

紅藥沒說話,只上前將院門輕輕合攏、栓好,再回頭看了看。

正房門外,已然不見了捲簾人,倒是王孝淳立在廊下,正招手喚紅衣過去說話。

看起來,羅喜翠、劉喜蓮她們,都被喚進屋了。

確實,外頭鬧成這樣,張婕妤若能睡得著,那就真成神仙了。

屋裡,冷香閣的主子的確起來了,正坐於妝臺前,命錢壽芳梳頭。

因未睡足,她面上尚有惺忪之意,海棠紅薄羅衫子鬆鬆挽著,靛玉色輕容紗的裙子,裁作十二幅,散落在磚地上,堆煙砌霧似的,將那圓凳的凳腿也沒了進去。

這明豔的衣飾,襯著她春水盈眸、慵鎖眉尖,那一番煙視媚行,委實難描難畫。

「如何這樣吵?這日子不年不節的,她們也能鬧起來,真是沒一日消停的。」她支頤問,語聲也懶懶的,末了,打了個秀氣的哈欠。

羅喜翠輕聲回道:「回主子,王掌事正在外頭問著呢,等他回來就該知道了。奴婢方才聽著,那聲音離得不太遠,許就是左近幾所院子的事。」

張婕妤沒說話,只向鏡中端詳,陡見鏡子裡門簾挑起,露出了王孝淳笑嘻嘻的臉。

她便將身子坐直些,似笑非笑望他,「說說吧,到底是怎麼回事?」

王孝淳忙上前幾步,躬身道:「回主子,奴才打聽過了,是吳美人打上了掃紅軒。」

「掃紅軒?」張婕妤描得細細的眉一緊,複又一鬆,「那不是才晉的梁美人的住處嗎?我記得她那院裡原先還有個美人,只是前幾日病歿了,如今就她一個人住。那吳美人跟梁美人應是一同晉的位分,可對?」

「主子好記性。」王孝淳熟練的奉上一句馬屁,接著又道:「才歿的那個是宋美人,是七年前晉的位,一直沒升上去。至於這批新晉的美人,共計有十六位,裡頭有十個新人、六個老人。」

他對這些事知之甚詳,說得很詳細,張婕妤點了點頭,左右打量鏡中妝容,似是不欲再問。

然而,再下一息,她那張塗了玫瑰膏子的嬌豔朱唇,忽又開啟,「近一個月侍寢的,有她們倆嗎?」

「回主子,沒有她倆。」劉喜蓮搶先回了話。

一旁的羅喜翠斜了她一眼,狀似不屑,劉喜蓮卻是眉眼不動,只垂首恭立,彷彿身邊沒這個人。

羅喜翠嘴角一撇,索性往後退了退,讓出地方來,由得她站在頭裡。

「我就說嘛。」張婕妤對兩個宮女的小動作視若無睹,只挑了挑眉道:「這幾天在那風頭上站著的,可是趙、徐、程、謝四位昭儀娘娘,除此之外,也就皇后娘娘及貴妃娘娘了,旁的一概沒有。」

她說著便扯動嘴角,扯出了一個淡淡的哂笑,「陛下忙著呢,何曾有空?」

屋中諸人俱皆默然。

建昭帝確實挺忙的,忙著打傢俱。

太后娘娘壽誕時,建昭帝為表孝心,便將自己親手打的兩把椅子獻了上去,權作壽禮。

據說,太后娘娘甚是歡喜。

這已經不是他第一次拿親手做的木匠活計當禮物了,前頭有個臣子家辦喜事,建昭帝也賞了張親手打的桌子,還下了道口諭,告訴人家「此桌甚結實,卿孫亦可用」。

連人家孫輩兒用啥桌子吃飯都給想到了,這皇帝也算貼心,只是貼的地方怪了點。

屋中安靜了片刻,張婕妤的語聲才又響起,仍舊有些懶洋洋的,「那吳美人又是為著什麼事要去找梁美人的麻煩?」

說這話時,她看向了錢壽芳。

若論消息靈通,為人機變,錢壽芳可是冷香閣頭一份。

果然,見主子看了過來,錢壽芳便小心的將檀木梳收進妝匣,方攏袖回道:「回主子,奴婢前兩日聽見人議論,說是太后娘娘壽誕前一晚,那吳美人臉上突然起了好些疹子,粉都蓋不下去,因怕擾了聖駕,她只能留在屋裡養病,便沒能親去給太后娘娘賀壽。」

「哦?」張婕妤側首打量著鏡中髮式,巧笑嫣然,「這也真趕巧了,太后娘娘大開壽筵,陛下和皇后娘娘都到了,真真是難得的樂事,這吳美人卻偏沒趕上,未免可惜,想必她自個兒也後悔得緊。」

一面說話,她一面搖頭嘆氣,狀若憾焉,旋即又抬起纖纖十指,端詳著那指甲上才染的大紅丹蔻,拖長了聲音,「只是……,這好端端的,她怎麼就生了疹子呢?」

「奴婢聽人說,吳美人有個從娘胎裡帶來的毛病,不能吃雞蛋,一吃就生疹子。因這病不算重,且那疹子也不傳人,只要好生忌口便不會犯病,且她又生得頗美、還通音律,一管笛子吹得尤其好,皇后娘娘在大選的時候便瞧中了她,單將她挑了上來,對她也挺愛惜的。卻不想,偏在太后娘娘壽誕的前一晚,那吳美人卻不小心破了這忌口。」

「原來是這麼個緣故。」張婕妤了然的笑起來,「那後來呢?」

「奴婢聽說,吳美人平素很注意忌口,不想還是發了疹子,她當下便發了好大的火,一口氣砸壞了好幾件玩器。待養好了病,她便一直在查那天晚上進的飯食,這查來查去的,便查到梁美人的頭上了。」

吳美人想是認為梁嫣暗中使壞,令她失去了在建昭帝面前出風頭的機會,這才怒不可遏,打上門去。

張婕妤唇角一彎,「我就知道是這樣。」

只此一語,再無相詢。

此事看著雖簡單,然裡頭的門道卻多得很,哪裡是空口白話便能說明白的。

表面看來,事情是著落在了梁嫣頭上,可真相卻很可能未必如此,保不齊連她也是被人算計的。

至於那正主兒到底是誰?委實難講。

張婕妤微斂了眸,掩去了眼底的那一絲幸災樂禍。

說來說去,吳美人還是太莽撞了,這才查到個頭兒,就不管不顧的鬧將起來,事後只怕討不了好去。

難怪皇后娘娘會喜歡她,這一點就著的爆炭性子,最好拿捏,換誰都會捏在手裡,用得好了,那可是能炸出大事來的。

只可惜,如此上好的一枚棋子,還沒用上便毀了,而那真正下黑手的人,沒準兒這時候正躲在一旁看笑話呢!

| FindBook |

有 7 項符合

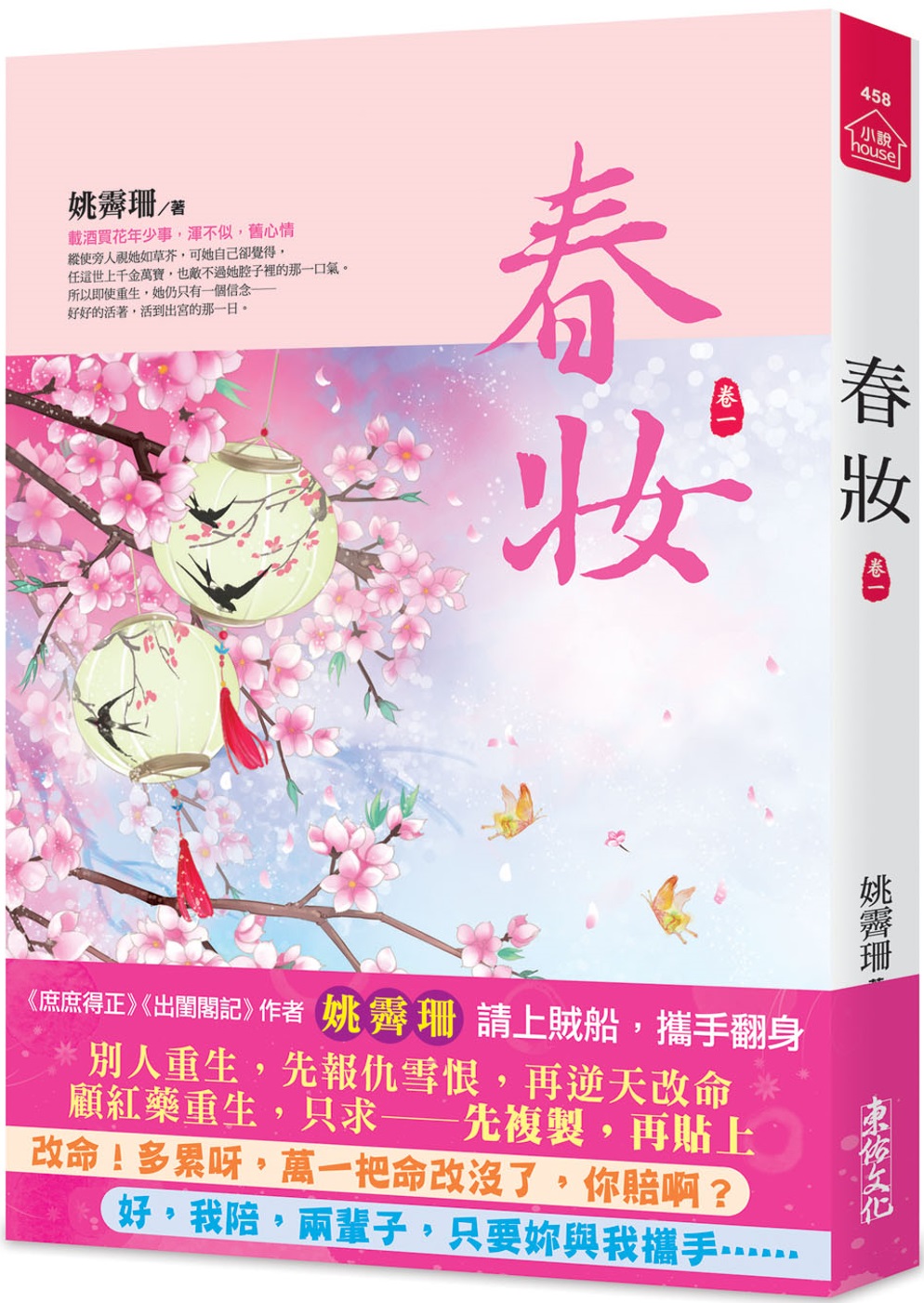

春妝(一)的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 182 |

華文羅曼史 |

$ 205 |

Literature & Fiction |

$ 205 |

Literature & Fiction |

$ 228 |

中文書 |

$ 234 |

古代小說 |

$ 234 |

文學作品 |

$ 234 |

大眾文學 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:春妝(一)

《庶庶得正》《出閨閣記》作者姚霽珊,請上賊船,攜手翻身

別人重生,先報仇雪恨,再逆天改命

顧紅藥重生,只求──先複製,再貼上

改命!多累呀,萬一把命改沒了,你賠啊?

好,我陪,兩輩子,只要妳與我攜手……

★★編輯強推,必讀理由★★

大智若愚的小宮女vs抱負不凡的穿二代庶子,同樣重生的兩人,卻因前世截然不同的遭遇,導致重生後,做出天差地別的決定,一個只想複製貼上,一個卻想刪除重來。在完全不同的道路上,卻又有著不可分割的機緣,穿二代庶子的強勢回歸,讓本來按部就班,踏著前世腳步前行的小宮女逐漸驚覺──路怎麼越走越歪了!

一覺醒來,重回青蔥年少時,

顧紅藥當下便決定,她要做個不肯翻身的鹹魚少女,

理由很簡單,她並非重生在入宮之前,

依舊進了這吃人不吐骨頭的地方,

成了大齊後宮中,無錢無勢、無依無靠,最低賤的末等宮女。

她離不開、脫不出,除非抹脖子上吊,一死百了。

可她又怎麼捨得?

就衝著十六年後,出宮後那幾十年的消遙自在,清福享樂的日子,

她也必須在這深宮裡,一步一步走到底。

這條小命,她可得好生看緊了,萬不能有半點閃失。

至於逆天改命……還是算了吧!

首先,那得多累呀!就她這把老骨頭,哪裡改得動?

再說,她上輩子就不怎麼聰明,委實沒那個腦子。

她只要老老實實、本本分分的被人算計來、算計去,

最後便能躲開那些凶險,毫髮無傷的活著出宮享福去!

哪知,愉快的做出決定,卻偏偏有人出來攪局……

作者簡介:

姚霽珊

金陵人士,坐望六朝煙水間,汲泉煮字、搗文成衣,文字細膩優美,擅寫景抒情,散文及小說見諸各雜誌報刊,曾出版作品《至媚紅顏》、《一花盛開一世界,一生相思為一人》、《世間女子最相思》、《願你已放下、常駐光陰中》,現為閱文集團簽約作者。

出版作品:《春妝》。

章節試閱

春日遲遲,午後的風攜來不知名的花香,醺得人欲醉。

紅藥與紅棉雙雙立在廊外,耳聽得那風拍錦簾獵獵作響,眼皮子卻越來越沉重。

不能睡,不能睡!顧紅藥不斷提醒著自己。

這還當著差呢!哪裡就能當真打起盹兒來?萬一主子有召,差事上頭出了差錯,一頓罵必是少不了的。她可記著張婕妤的脾性,那就是個笑面虎,瞧來一團和氣,背地卻很有手段,否則也攀不上惠妃娘娘。

只是,越是這般提醒自己,紅藥的腦袋便越是一片昏昏。

這年紀的小姑娘,又哪有不渴睡的?便是站著也能睡著。

紅藥竭力瞪大雙眸、逼出眼淚,方將那一個又一個哈欠給強...

紅藥與紅棉雙雙立在廊外,耳聽得那風拍錦簾獵獵作響,眼皮子卻越來越沉重。

不能睡,不能睡!顧紅藥不斷提醒著自己。

這還當著差呢!哪裡就能當真打起盹兒來?萬一主子有召,差事上頭出了差錯,一頓罵必是少不了的。她可記著張婕妤的脾性,那就是個笑面虎,瞧來一團和氣,背地卻很有手段,否則也攀不上惠妃娘娘。

只是,越是這般提醒自己,紅藥的腦袋便越是一片昏昏。

這年紀的小姑娘,又哪有不渴睡的?便是站著也能睡著。

紅藥竭力瞪大雙眸、逼出眼淚,方將那一個又一個哈欠給強...

顯示全部內容

|