人類是種希望自己是好人的種族,

世界卻是由漠然的邪惡所建立。

我曾想過,我這種人要是沒出生就好了……

世界卻是由漠然的邪惡所建立。

我曾想過,我這種人要是沒出生就好了……

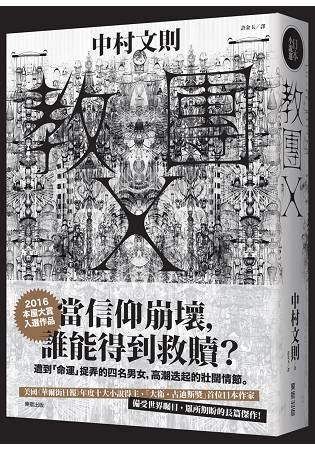

引起殺人事件而躲避警方調查的謎之邪教「X教團」,正在進行一個偏激的世界改造計劃。為了找出失蹤女友下落的楢崎透,儘管知道危險,卻仍決定深入這個邪教,等待著他的真相究竟如何?神是什麼?命運又是什麼?黑暗的反面是光明?抑或是更深沉的黑暗?當信仰崩壞,又有誰能得到救贖?

本書特色

日本賣破10萬冊!

入選2016年本屋大賞!

曾榮獲美國《華爾街日報》年度十大最佳小說、

首位榮獲美國「大衛.古迪斯獎」的日本作家中村文則,

備受世界矚目,眾所期盼的最新長篇巨作!撼動發行!