在「相對」的世界渴求「絕對」

Longing for Absolutes in a Relative World

多年來,我和太太會去緬因州一座小島避暑。這座島的面積僅三十英畝左右,並無橋梁或渡頭通往本土。於是,島上六戶人家,家家有船。起初,並非每家都會駛船,但由於非學不可,這些年也都學會了。說起操縱船隻,最難的是乘夜航向此島。夜空下,島塊遠遠看去模糊難辨,必須仰仗羅盤或燈塔微光,才不致觸礁或迷航。話雖如此,還是有人在夜裡向小島航去。

我接下來要說的事,就發生在某個夏日的午夜過後。那時,我剛駕船繞過小島南端,正向自家泊船處謹慎駛去,海上除了我再無他人。而當空無月,四下靜寂,唯聞船隻引擎低聲泛波。陸地燈火使人眼花撩亂,和閃閃爍爍的星光有天壤之別。我冒了個險,將夜航燈關掉,任憑夜色更濃。接著,又關閉引擎,往小船一躺,仰頭看天。從海面仰望漆黑夜空,是種很玄妙的體驗。沒多久,周遭世界與星空融為一體。小船無影無蹤,我這副肉身也無影無蹤,只覺墜入無邊無涯之境。此時此刻,一股前所未有的情思湧現,也許正契合馮狄果古洞先民所感。我難以自已,感到與群星互連互通,彷彿自己也化身其中。而漫漫時光,自我出生前的遙遠過往,綿延至我辭世後的遙遠未來,當下竟似縮為一點。這番感受,可以說不只與群星相連,更與自然、與整體宇宙相通;也可說是和超越個人的宏偉長存體系渾然合一,還有幾分像是與絕對實體不分彼此。過了一會兒,我坐起身,啟動引擎,不曉得躺了多久,又或是看天看了多久。

我長年身為物理學者,總是以純屬科學的角度看待世界。也就是說,在我看來:宇宙全由物質組成,全受少數幾種基本作用力與法則管控,而人與群星等一切複合物最終都將分解回各自的組成元素。就算是在十二三歲的年紀,我也早就對邏輯和這個世界的物質特性大感佩服。我還打造自己的「實驗室」,貯存了一堆試管、培養皿、本生燈、電阻器、電容器、電線線圈。而在各項實驗計畫中,有一項是在線的末端綁上釣魚用鉛墜,製成垂擺。我在《科普》雜誌(Popular Science)還是別的同類刊物讀過,擺錘擺盪一輪所花時間和擺線長度的平方根成比例。多虧碼表及直尺助陣,我驗證了這條神奇法則,好個邏輯與模式、好個因果關係。就我當時所知,萬事萬物都躲不過數值分析和量化檢測。我看不出有什麼理由要信仰上帝或相信無從證實的假說。

然而,這麼些年過去,在夏夜小船經歷了一遭,我才明白,《吠陀經》裡因陀羅初飲蘇摩酒而得見諸神光輝後,勢必有何感想。那種種絕對實存,縹緲而包羅萬象,既神聖又恆常不變,令人大為著迷。同時,說來也許矛盾,我仍是個科學家,仍舊投身有形的物質世界。

人類史上每個年代的每種文化多少都想過何謂「絕對」。明確地說,在「絕對」這一標題下,可涵蓋眾多概念與實體:(在任何情況下都成立的)絕對真相;絕對良善;各種恆久狀態;各式必然現象;宇宙的統合秩序;不可更易的自然法則;堅不可摧的物質;永存;永恆;靈魂不滅;上帝。有位哲學家朋友告訴我,「絕對」一詞對他和同行意謂著「終極真實」。可是,我不打算套用這樣的定義。無論「終極真實」所指為何,都不必然包含「堅不可摧的物質」、「絕對真相」和「全知的存有」(omniscient being)等等。

很明顯,我所列為「絕對」的概念互有差異。有些關係到物質,有些則涉及難以捉摸的本質和抽象的觀念,而共通的特性是恆存不改、無所不在、無懈可擊,且全部指向一個歷久彌堅的基準點,讓人在瞬息浮生中有所依傍。儘管一提起上述概念,人們常會聯想到宗教,但除了「靈魂不滅」與「上帝」兩項,其餘未必歸宗教獨有。有的人會將這些概念歸類為「靈性」。畢竟,「絕對」之為概念,固然根植於個人體驗,卻又包括超出個人體驗的信念。

再者,無法由此及彼,正是絕對概念一大迷人之處,更是其關鍵所在。也就是說,人無法由世間的相對真相「按部就班」跨越到絕對真相,也同樣無能使漫長時光演變為永恆,或藉有限智慧觸及上帝的無限睿智。「無限」,不僅僅是將許許多多「有限」加總起來。可以說,「絕對」之所以誘人,一部分原因便在於「無以企及」。

最後,絕對概念未經證實,也無人能證實。至少,不像科學領域的原子或擺錘法則那樣可資驗證。「無從證明」,是絕對概念的重大特點。但話說回來,那個夏日的夜裡在緬因州觀天,純粹是個人體驗。至於這體驗有多高的效度和多大的效力,全憑一己感受,不勞佐證。科學知識源於對外在世界進行實驗。而是否相信世上有絕對概念,卻是出自內在體會,有時則聽從文化權威或他人教誨。

人雖有缺陷,卻能設想出完善境地,自絕對概念獲取慰藉。在尋覓生命意義及最佳生活之道的過程裡,人得以訴諸不容置疑的訓誡與信條。一方面深知皮囊必朽,另一方面於是因魂靈永生而心安。抑或如馮狄果先民那般,寄託於來世再續狩獵人生。此外,柏拉圖於《理想國》書中探討絕對正義,亞里斯多德在認定塵世物質皆由土、水、火、空氣四元素組成外,保留聖潔不壞的第五種元素「乙太」作天體成分。而佛陀初轉法輪即弘揚苦、集、滅、道,聖奧古斯丁將絕對真理歸於上帝。牛頓則以「絕對空間」穩當地支撐起放諸四海皆準的運動定律。在他想來,此等空間「本質上與外在事物無關,恆為類同與靜止」。而無以企及的絕對概念也可視為人類致力的終極目標,是人所想像得到的至善至美境界。正如詩人卡瓦非(C. P. Cavafy)所說:「最美的樂聲非樂器能及。」

古往今來,不少絕對概念都和具象物體相連結。烏尼斯金字塔所藏的古埃及石板文記載,法老死後會經由北方天空兩顆明亮的「不滅之星」進入天界。顯然,人們將自身所見長存於天際的星體和長生不朽扣連起來。而同樣是談長生,柏拉圖的菁英色彩稍淡,將群星選定為「所有」恪遵道德的人於俗世短暫停留後的最終歸宿:「造物者創出了宇宙,又將剩餘元素相混,再劃分為與群星數量相當的靈魂,一一分派給星體……等到上天安排的壽命告終,行善之人便會回歸本命星。」古埃及也好,古希臘及後續文化也好,無不認為物質組成的星群和人的永生有關。

以下再舉其他的例子。古希臘人最先提出,非人力能毀的「原子」(atom)是物質的最小單位,稱之為「原基」(primordia),或原子(atomos)。他們假設原子「不容分割」,有助於統合萬物,象徵不可毀、不可分、萬物和諧。當然,古希臘人並非憑技術觀測到原子,而是推想原子以物質型態存世。

時至今日,各式各樣絕對概念依舊盛行於世界各地。皮尤研究中心(Pew Research Center)新近取樣了三萬五千名成年美國人,發現百分之八十九信仰上帝,百分之七十四相信有來世(也就是說,相信人能以某種形式永生)。專門研究宗教與文化的組織巴納(Barna Group)稍早也指出,全美基督徒有百分之五十認為世間存有絕對真理,非基督徒則有百分之二十五。另外,四聖諦是全球佛教徒信念所繫,而印度教徒崇仰的婆羅門正體現了恆存的絕對真理。再就代表絕對概念的具象物體來說,信徒同樣頗多。根據蓋洛普中心(Gallup)二○一四年一份調查,百分之四十二的美國人持物種固定論,尤其主張人類是以當下形態於地球創生之初降世。

這數百年間,特別是近幾十年,許多絕對概念都受到科學成果挑戰。看起來,物質世界中並無恆常事物。星體會耗盡能量。原子會裂變。物種會演化。物體呈相對運動。甚至,宇宙之外或許仍有宇宙,其中好些並不存在生物。總之,和諧整體讓位給了多元個體。話說回來,絕對概念雖受挑戰,卻未被推翻。這種種理念、實體、信仰超脫物質世界、不僅無法證實,也無從證謬;有些也許為真,有些也許虛妄,卻都難以驗證。

至於科學研究,則以物質世界為限。說到絕對真理、絕對良善,和超出物質世界的神、靈魂等等,科學稱不上特別有權威。不過,多種絕對概念與物質世界有所牽連,不免遭科學家質疑。從人類學及社會學的研究可看出,人類社會沒有絕對的現象,而最新科學佐證也與此呼應。從自然與人類社會一切證據來看,物質世界的運行,倚靠相對律(而非絕對律),以及脈絡、變遷、無常、多元。無物永固。萬物多變。

就美學與文化而言,欠缺絕對標準一事早就不足為奇。換句話說,人們多少能接納依脈絡而定的美學、文化「相對論」。而自然科學才真的讓絕對概念大受考驗。讓我先在本章略述相關科學證據,其後再加補充。

我們不妨從十七世紀談起。當時的人勉勉強強才接受地球並未如看上去那樣一絲不動,反倒繞著軸心自轉、環繞太陽公轉。一八五○年代,研究者觀測擺錘的擺動平面,證實了這一點。如今,美國國家歷史博物館裡就有這麼一座「傅科擺」,以鋼纜為擺線,自兩層樓高處垂下,擺錘重達兩百四十磅。隨著擺動平面緩緩旋轉,擺錘會撞倒排成圓圈的一根根紅色樁子。按物理定律,擺錘的擺動平面保持固定位置,由此可知,是地球本身在轉動。

接著,讓我們放眼太空。天文學幾經演進,原為古埃及人心目中法老死後歸處的永恆星群,實則終會耗盡有限核能。要是我們改將焦點縮小,則會注意到在十九世紀末、二十世紀初,科學家發覺可使本以為不可切割的原子分裂,一窺內情。約略與此同時,愛因斯坦的《相對論》推翻了「絕對靜止」這樣一個迷人構想。而此論另一項教人心慌的主張是:時間的流動看似絕對,其實取決於時鐘的相對運動。

末了,回頭看看宇宙科學的發展。一九二○年代末,天文學者察覺到世人千百年來誤把整體宇宙想像成一座宏偉如初的教堂。實際上,宇宙倒像一直膨脹的巨大氣球,不斷延展外擴,使各星系間的距離快速拉大。根據最可靠的現代科學成果,一百四十億年前宇宙創始之際,混沌未分,密度極大。最近,還有物理學者推測,就連人類所在的宇宙也並非絕無僅有的井然一致體系,反而只是數量龐大的「多重宇宙」之一。這每一個宇宙各具特質,有很多還可能一片死寂。

一方面,科學進展來勢洶洶,值得大力慶賀。老實說,我會在幾十年前投身科學領域,便是大霹靂理論和愛因斯坦《相對論》促成的。畢竟,小小人類,壽數短促,感官機能不甚發達,竟能揭露自然界運作的大觀,這難道不是彰顯了人類心智的大能嗎?另一方面,人類未能尋得絕對概念的實證,處處事與願違。所有科學新發現都顯示人處於多元相對、變幻無常的天地。在此物質世界,無物永在,無物不容分割。即使是二十世紀時為學界所知的次原子粒子,當今也都有學者認為是由更加微小的「能量弦」構成,好比層層相套的俄羅斯娃娃,每打開一個娃娃,總還有更小的一個。再者,無物自成一體,無物牢不可破,無物休止不動。物質世界若是一部審善察惡的小說,絕不會像狄更斯筆下那樣黑白分明,而是如杜斯妥也夫斯基筆調朦朧晦澀。

相較於絕對概念,我所謂的相對概念包含現代科學所揭示的相對狀態、無常,及多元。但這兩大類別不能用來將科學家與非科學家截然劃分。個別人士或許會兼採二者。何況我對兩類別從寬界定,更可想見如此情形。例如,任職於頂尖大學的科學家無疑會奉行大多數相對概念,然而美國萊斯大學社會學者伊蓮.艾克蘭(Elaine Howard Ecklund)近來指出,這群人有百分之二十五相信上帝存在。(若將範圍延伸至所有大學,比例則在百分之九十上下。)又如,瑪莉蓮.羅賓遜(Marilynne Robinson)除了撰寫小說,也敏於靈性思辨,十分崇信上帝。但在她一本本以二十世紀中期愛德荷州為背景的創作裡,滿是現代(相對)世界的複雜道德議題和茫然情境。而物理學者史蒂文.溫伯格(Steven Weinberg)一邊身為無神論者,一邊深信能找到完美、毋須修正的自然界「終極理論」。

同樣地,宗教與科學也無法一刀分成「絕對」及「相對」兩概念類別。各宗教固然歷來採納了大部分絕對概念,倒也有例外可循。舉例來說,「無常」是佛教一大根本信念。猶太教重建派認定世界時常處於變遷,而上帝是自然一切程序的總和,雖非全能,卻使人類得以落實無比遠大的抱負。

不過,儘管有上述例外,人們仍可在「絕對」和「相對」兩概念的大架構下,傾聽科學與宗教(或科學與靈性)對話。但我想提出一點:這等議題深植於人類自身繁複糾結的二元對立。生而為人,既懷抱理想,也著眼實際。既有美夢,也能築夢。既用心體會,亦動手實驗。既渴望世事明朗,又身負紛歧人性,恰如《蒙娜麗莎的微笑》和《易經》那般費解。這世界陰陽相生,而人正是其中一環。人渴求絕對的狀態,同時也對物質世界不離不棄。這反映了人在努力理解宇宙、理解自我的時候,勢必產生張力。至少,這股張力引領人去檢視物質世界與靈性世界的異同。我自己便踏上了這條張力滿滿的旅程,一路曲折顛簸,邊界時而清晰可辨,時而沒入迷霧。這趟行旅,有時充斥矛盾。而身受相異力量驅策,我在後續章節偶爾竟不免自相牴觸。但,我終究是個科學家,不是晃蕩的擺錘。

| FindBook |

有 11 項符合

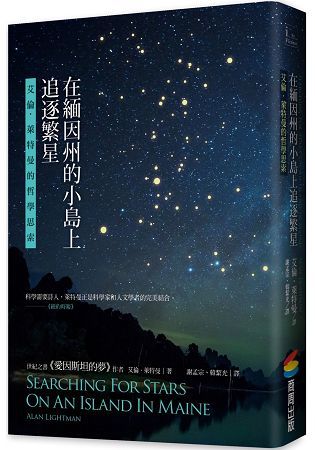

在緬因州的小島上追逐繁星:艾倫.萊特曼的哲學思索的圖書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:在緬因州的小島上追逐繁星:艾倫.萊特曼的哲學思索

動人如梵谷《星夜》、超驗如愛因斯坦《相對論》

繼聖修伯里《風沙星辰》之後,最美麗的宇宙漂流

「科學需要詩人,萊特曼正是科學家和人文學者的完美結合。」──《紐約時報》(The New York Times)

20篇散文

勾勒出人類追求不朽的渴望

伽利略、愛因斯坦、聖奧古斯丁、莎士比亞、梵谷相繼現身

交織出科學和宗教的抒情冥想、理性與感性的永恆碰撞

故事要從某個夏夜說起,

我獨自划船出海,

在漫天星光的波濤之中,我彷彿墜入無邊無涯之境,

群星和小船、過去與未來、宇宙萬物竟與我融為一體。

待回過神來,竟不知自己躺了多久……

身為講求實證的物理學家,卻是這段奇異體驗讓我參透生命的奧義。

在多重的宇宙之中,人類渺小如塵,

但如同原子不滅,只是飄散,

就算地球不是宇宙中心,人類也並非萬物之靈,

一代代人千萬年來血脈相連,總會有什麼永遠不朽,

思及此處,我便決定好好活著……

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

林達陽|詩人.作家

孫維新|國立自然科學博物館館長

高涌泉|台大物理學系教授

陳文屏|中央大學天文所教授

鄭俊德|「閱讀人」主編

謝哲青|作家.節目主持人

鴻 鴻|詩人.導演

-----------------------------------理性與感性跨界推薦

★各界讚譽☆

「科學需要詩人,萊特曼正是科學家和人文學者的完美結合。《追逐繁星的物理學家》是首優美動人的頌歌,頌揚我們身在這個科學時代中,靈魂對意義的不朽追尋。」──《紐約時報》(The New York Times)

「萊特曼之所以受人敬佩,在於他願意脫掉科學家的高帽,投入思考其他科學家因為害怕遭人訕笑,多半竭力避免探討的主題。一邊是最艱深的自然科學,一邊是關於存在朦朧飄渺的惶惑與渴望,而這位文字巧匠又一次舉重若輕,輕鬆跨越這道最難以跨越的鴻溝。」──《自然》雜誌(Nature)

「精巧可愛的散文集,萊特曼省視自己對生命、死亡和現實本質的矛盾看法,試圖調和自己首重實證的科學家性格,與他對靈魂昇華的渴望。他的文章優美,發人省思,深深吸引讀者,讀來彷彿與作者比肩漫步於星空當中。但想跟上腳步還不太容易,因為我會一再偏離原路,徘徊於其文字所引發的浮想聯翩。」──《華爾街日報》(The Wall Street Journal)

「既信仰無可證明之事,又欲相信物理證據佐證的事實,本書以抒情而明晰的筆調,探索人的這種雙重衝動。萊特曼查考吾人在滿是相對性的世界中,對絕對性的渴望,從伽利略到梵谷,從笛卡爾到狄金森,以難能可貴的洞察力,理出清楚明晰的交會點。」──瑪麗亞.波普娃(Maria Popova)|「Brain Pickings」網站創辦人

「光采奪目,萊特曼的文筆簡練典雅,一不小心便會忽略他在處理科學與信仰這個艱深的主題時,其實抱有寧靜、深沉的洞察。翻開這本書吧,接受萊特曼的邀請,細細思索我們對絕對真理這個看似無可避免的渴望當中,有著怎樣的本質與深意。」──愛德華.霍爾(Edward J. Hall)|哈佛大學哲學系教授

「萊特曼的邏輯思維一如既往活躍流暢,但他對腳下片隅小島物質世界的欣賞亦不遜色。富於沉思、文筆優美、心胸開放,他的新書是本迷人良伴,陪伴我們理解自身欲與無限連結的渴望。」──《信使郵報》(Post and Courier)

「發人省思……萊特曼對確定性的追索,包含探索或大或小的無限:有對意識與人類生物科技化未來的思索;有在緬因州小島上對蜂鳥和螞蟻的實地觀察;更以鮮活的眼光看待他所崇敬的伽利略、愛因斯坦、聖奧古斯丁和好友柬埔寨高僧喀馬。一如過往的著作,萊特曼用明晰動人的散文,帶領我們探索各種浩瀚複雜的主題。」──美國華府著名書店「政治與散文」(Politics & Prose)

「本書當用於細細品味,一次一篇,供讀者反芻與思索。萊特曼明晰的語言與清新的比喻,意在為所有曾經思索過宇宙、世界與人類意識本質的讀者,點燃一股奇異之感。」──《出版人週刊》(Publishers Weekly)

「我輩中最可信賴的科學詮釋者,交出一本足以再三反芻的纖薄小書,挑戰的主題既廣且深。萊特曼雖為理論物理學者,但在思索科學原理或科學發展時,很少不慮及那在人性層面的意義,態度與路易士‧湯姆斯(Dr. Lewis Thomas)留下的傳統十分相近。萊特曼專注於物質世界的邏輯和數學基礎,因為那與『現實』的概念有關,也與廣義所指的靈性有關……從牛頓和伽利略,到愛因斯坦和亞里斯多德,從聖奧古斯丁和佛陀,到當代理論思想,萊特曼對吾人渴望化入永恆無限時一面追尋的意義,或意義的缺乏,提出一篇既通透又全面的考察。」──《科克斯書評》(Kirkus Reviews)

「身兼物理學者與小說家的萊特曼,即便未能調和信仰與科學,至少也努力讓兩者平等對話。這些觀諸個人和歷史的散文,探討信仰、科學,以及信仰與科學,匯集在一起吸引讀者深深投入……闡明晦澀又深具人性!」──《書單雜誌》(Booklist)

「萊特曼交織詩人、科學家與宗教學者的寫作筆法,一面探索已知(與未知)世界的邊際……他巧妙詰問的敘事風格,輕輕鬆鬆便傳達了從物理學到哲學的複雜概念。推薦給喜歡與深奧思想和理論交流,嚴肅認真但也不失好奇心的讀者。通篇讀來像是一段舒緩身心的冥想,不論有無信仰,都能在科學與信仰的討論中,找到許多值得沉思之處。」──《圖書館期刊》(Library Journal)

作者簡介:

艾倫.萊特曼Alan Lightman

理論物理學家、詩人、小說家。一九四八年生於美國田納西州的孟斐斯,普林斯頓大學物理學士、加州理工學院物理博士,曾於哈佛大學與麻省理工學院教授物理學和天文學,現為麻省理工學院人文學科教授,是該學院獲雙教職合約的第一人。他也是非營利組織哈布斯威爾基金會(The Harpswell Foundation)的創始主任,主要使命是增進柬埔寨婦女的權能。

著有六本小說,包括全球暢銷書《愛因斯坦的夢》、《g先生:關於宇宙創造的小說》,以及入圍美國國家書卷獎決選的《診斷》等。另出版有散文與寓言選集《偶然的宇宙》與《雙人舞:艾倫.萊特曼科學散文選》,以及一本回憶錄和多本闡論科學的書籍。文章散見於《紐約時報書評》、《紐約客》、《自然》、《沙龍》、《哈潑》、《大西洋月刊》等期刊雜誌。

萊特曼現居波士頓。

譯者簡介:

▌謝孟宗

〈岩洞〉至〈死亡〉

東海外文學士、成大外文碩士。曾獲梁實秋文學獎、台北文學獎等多種創作、翻譯獎項。譯有《植物比你想的更聰明》、《大驅離》、《偶然的宇宙》與《雙人舞》等。

▌韓絜光

〈確定〉至〈謝辭〉

台大外文系畢業,專職人文科普書籍與字幕翻譯。在商周的譯作有《足球帝國》和《足球是圓的》。喜歡貓、足球和末日電影,尤其喜歡以為永遠用不上的雜學知識,在翻譯時突然遇見的感覺。

譯文賜教:seed2341@gmail.com

章節試閱

在「相對」的世界渴求「絕對」

Longing for Absolutes in a Relative World

多年來,我和太太會去緬因州一座小島避暑。這座島的面積僅三十英畝左右,並無橋梁或渡頭通往本土。於是,島上六戶人家,家家有船。起初,並非每家都會駛船,但由於非學不可,這些年也都學會了。說起操縱船隻,最難的是乘夜航向此島。夜空下,島塊遠遠看去模糊難辨,必須仰仗羅盤或燈塔微光,才不致觸礁或迷航。話雖如此,還是有人在夜裡向小島航去。

我接下來要說的事,就發生在某個夏日的午夜過後。那時,我剛駕船繞過小島南端,正向自家泊船處謹慎駛去,海上...

Longing for Absolutes in a Relative World

多年來,我和太太會去緬因州一座小島避暑。這座島的面積僅三十英畝左右,並無橋梁或渡頭通往本土。於是,島上六戶人家,家家有船。起初,並非每家都會駛船,但由於非學不可,這些年也都學會了。說起操縱船隻,最難的是乘夜航向此島。夜空下,島塊遠遠看去模糊難辨,必須仰仗羅盤或燈塔微光,才不致觸礁或迷航。話雖如此,還是有人在夜裡向小島航去。

我接下來要說的事,就發生在某個夏日的午夜過後。那時,我剛駕船繞過小島南端,正向自家泊船處謹慎駛去,海上...

顯示全部內容

目錄

岩洞 Cave

在「相對」的世界渴求「絕對」 Longing for Absolutes in a Relative World

物質 Material

蜂鳥 Hummingbird

群星 Stars

原子 Atoms

蟻群 Ants

老僧 Monk

真諦 Truth

超驗 Transcendence

法則 Laws

教條 Doctrine

運動 Motion

居中 Centeredness

死亡 Death

確定 Certainty

起源 Origins

蟻群(之二) Ants (2)

多重宇宙 Multiverse

人 Humans

謝辭

註釋

在「相對」的世界渴求「絕對」 Longing for Absolutes in a Relative World

物質 Material

蜂鳥 Hummingbird

群星 Stars

原子 Atoms

蟻群 Ants

老僧 Monk

真諦 Truth

超驗 Transcendence

法則 Laws

教條 Doctrine

運動 Motion

居中 Centeredness

死亡 Death

確定 Certainty

起源 Origins

蟻群(之二) Ants (2)

多重宇宙 Multiverse

人 Humans

謝辭

註釋

顯示全部內容

|