我們如何閱讀

身為講道德的人類就是要付出,就是得付出某些類型的關注……道德判斷的本質取決於我們關注的能力──這種能力難免有其限度,但其限度可以延伸。

──蘇珊.桑塔格(Susan Sontag)

我們的閱讀正如何改變的故事尚未結束。劉子明、娜歐蜜.巴隆(Naomi Baron)、安德魯.派珀(Andrew Piper)、大衛.烏林和安妮.曼根(Anne Mangen)的歐洲團隊,來自世界各國不同學科的學者,都在研究我們已習以為常的螢幕閱讀,如何改變我們閱讀的本質。很少人質疑資訊科學及閱讀研究人員劉子明的發現:「略讀」是我們數位閱讀的新常態。 劉和多位眼球運動研究人員描述數位閱讀經常包含一種F或Z字形的風格,即我們迅速在文本的字裡行間「找字」(word-spot)(通常是在螢幕左側)來理解脈絡、直衝最後的結論,然後,如果得到證實,再回到文本的主體挑出支持結論的細節。

關於略讀造成的影響,最重要的幾個問題聚焦於這樣的風格在運用及維繫較高層次的閱讀理解過程上,是否有所差異。娜歐蜜.巴隆對此卓越的整合分析指出,在整體的理解上會出現混雜的情況。 有些最令人信服的研究,則關心讀者對詳細情節發展的順序,以及議論邏輯結構的掌握是否發生變化。 挪威學者曼根在與同事范德威爾(Adriaan van der Weel)、維雷(Jean-Luc Velay)、奧立維爾(Gerard Olivier)和羅賓奈特(Pascal Robinet)合作的研究計畫中,探查紙本和螢幕閱讀的認知及情感差異。 曼根及其團隊請受測學生閱讀一個情節看似能吸引普天下所有學生的短篇故事(肉慾橫流的法國愛情故事!),並回答問題。半數學生在Kindle電子書上讀《珍妮.吾愛》(Jenny, Mon Amour),另一半則讀紙本。

結果顯示,讀書本的學生在重新依照時間順序建構情節的能力上勝過讀螢幕的同儕。換句話說,虛構故事中有時容易忽略的細節順序,在數位螢幕上閱讀的學生似乎會遺失。想想,如果你略讀歐.亨利故事的細節──例如妻子剪下頭髮賣掉,買了錶鏈給丈夫,同一時間丈夫則變賣他心愛的手錶,為妻子美麗的秀髮買給她一把梳子──會發生什麼事?曼根和愈來愈多研究人員推測他們的發現和兩方面有關,一是據觀察,螢幕閱讀有鼓勵略讀、跳過和瀏覽的傾向,二是螢幕天生缺乏書本的具體性和空間性,而具體性和空間性會告訴我們東西在哪裡。

以上種種會如何影響學生的理解,目前尚無定論。有些研究發現學生的整體理解力不因媒介不同而有顯著差異──至少文本較短時不會; 其他研究,尤其是以色列學者所做的研究則顯示,若將時間納入考量,紙本閱讀的成效較佳。劉子明則提出這個問題:文本長短能否解釋迄今各項研究呈現的不同結果,較長的文本是否會導致差異較大的表現。

此時此刻,我們可以確定的是,在以曼根為首的研究中,當受測者在螢幕閱讀時,資訊排序和細節記憶會變差。安德魯.派珀和大衛.烏林主張排序的能力很重要 ──不管在實體世界裡和印刷書頁上都是如此,就算在數位裝置上顯得沒那麼重要。派柏堅信,在閱讀時,一如在人生中,人類需要「路徑感」,也就是知道自己身處哪個時空,這能在必要時幫助他們一再回到事物上(即「重返於物」﹝return to things﹞),並從中學習──這就是他所謂的「重複技術」(technology of recurrence)。

哈佛物理學家約翰.赫斯(John Huth)從截然不同的觀點出發,在他引人深思的散文〈在世界迷途〉(Losing Our Way in the World)中寫道:知道我們身處哪個時空的重要性,以及一旦我們無法將那樣的知識細節連結成較大的畫面,會發生什麼事。「說來遺憾,我們常把知識化成原子碎片,而那些碎片在較廣大的概念架構裡並沒有家。一旦發生這種事,我們就會被迫把意義交給知識保護,於是意義便失去它自己的價值。」

這會引發一個問題:數位媒體上這種物理知識的削減──在螢幕上既有身在他處,也有不知身在何處的感覺──是否不利於讀者理解所讀內容的細節,以及,在更深的層次,是否不利於讀者前往閱讀行為能將我們送達的那個幾乎可以觸知的地方。文學評論家邁克爾.迪爾達(Michael Dirda)用這個物理面向來指點我們的思維前往閱讀經驗裡更深刻的事物。他將在螢幕上讀書比作住在無菌的飯店房間,尖刻地說:「書本是家──真實、有實體,你可以愛、可以珍視的地方。」書本的物理真實性能助我們進入那個可以不帶評判地和我們辛苦掙來的思想和多層次的情感一同居住的地方,進而感覺我們已經找到回家的路。

在這個意義上,物質性提供了某種在心理及觸覺上皆可觸知的東西。派珀、曼根和文學學者凱倫.利陶(Karin Littau)擴充這點,強調觸覺在我們如何處理文字和在完整脈絡理解文字上所扮演意想不到的角色。 在派珀看來,紙本閱讀的感官面向為資訊增添了重要的附加價值──一種文字的「幾何學」──而這有助於我們全面理解所讀的內容。如果你回想第二封信和所有有助於我們處理文字的事物,派珀的觀點有其生理學的道理。我們對一個單詞知道得愈多,我們大腦的活化程度就愈高,就可擷取愈多層次的意義。派珀認為,在我們讀紙本文字的時候,觸覺會為活化的細胞提供另一種在螢幕上可能流失的面向。

在心理學研究中,有一種非常古老、名為「定勢」(set)的概念有助於解釋我們很多人現在較不線性、不照順序、也可能較忽略細微差異的閱讀方式,無論媒介為何。當我們在以迅速資訊處理為特色的螢幕上讀了好幾個小時,我們會基於我們在這段數位時間的閱讀方式,不自覺發展出一種閱讀的定勢。如果我們多數時間都在充斥分心事物、順序思維較不重要也較少使用的網際網路上閱讀,我們就會開始以那種方式閱讀,就算我們關掉螢幕、拿起一本書或報紙來讀,也是如此。

這種「出血」效應有個令人擔心而可能更持久的面向,與這些信中強調的神經可塑性有關:我們數位閱讀得愈多,我們的基本腦迴路就愈會反映那種媒介的特徵。尼可拉斯.卡爾在著作《淺灘》(The Shallows)中提醒我們一個由史丹利.庫柏力克(Stanley Kubrick)喚起的憂慮: 在數位文化中,我們不必那麼擔心電腦會不會變得像我們一樣,反倒需要擔心我們會不會變得跟電腦一樣。閱讀研究支持這類憂慮的正當性。我們的閱讀腦迴路是許多過程的總和,而其中大部分的過程都持續被環境對它們的要求──或沒有要求──所形塑。

比方說,前述注意力品質的變化,本質上和記憶的潛在變化有關,特別是名為工作記憶的短期記憶。請回想在閱讀的馬戲棚裡打出的前幾道光。我們用工作記憶來短暫留住資訊,以便加以關注並為某種認知功能進一步巧妙處理它們──例如為一道數學題目把數字「記在心裡」、為譯解一個單詞記住字母,或者為讀一個句子而暫時記下幾個單詞。多年來,關於工作記憶有個幾乎舉世公認的原則,即心理學家喬治.米勒(George Miller)所說的「七加減二規則」。 這條規則正是電話號碼大多是七位數字的原因,據米勒的說法,這七位數連同區域碼,可做為一個單位讓人回想。在後期的回憶錄中,米勒寫到「七」這個數字是比喻而非精確。事實上,近來針對工作記憶的研究顯示,我們可以準確無誤記住的位數,很可能是「四加減一」。

我一直認為米勒的比喻數字七只是個不正確的表記。直到最近,考慮到對於工作記憶較新的估算,我才開始質疑我的假想。娜歐蜜.巴隆引用了二○○八年一份由駿懋保險公司(Lloyds TSB Insurance)委託、名稱相當戲劇性的研究:「五分鐘的記憶」花掉英國人十六億英鎊(“Five-Minute-Memory” Costs Brits £1.6 Billion)」。 研究中,成人的注意力平均能持續五分鐘多一點。雖然五分鐘乍看不怎麼突出,但值得注意的是,那僅是不過十年前的一半。

重點在於,儘管這份報告對注意力的著墨多於工作記憶,但對兩者之間的關聯亦有詳盡的研究。一條阿麗雅德妮(Ariadne-like)的線 或許就能把前述在數位媒介閱讀記得多少敘事的問題,和專注時間與記憶的變化連結起來。還記得蘇格拉底振振有詞地主張,書寫的語言,雖然被其他人吹捧為幫助記憶的東西,實為「遺忘的配方」嗎?蘇格拉底覺得,要是人類開始仰賴語言的書寫形式來保存知識,就會不再像從前那般利用他們高度發展的記憶了。我們在從讀寫文化轉型為數位文化的類似過程中,必須深思,不同的記憶形式會不會也隨更新的「配方」而改變。

我們文化的配方並非以遺忘為目的,而是為了不要再像當初那樣記憶:第一個原因是我們的注意力已太過分散,使工作記憶無法最理想地運作;第二個原因是我們認定在數位世界,我們不需要像過去那樣記事情。蘇格拉底之憂的現代版是:我們愈來愈依賴記憶的外在形式,再加上多重資訊源分散注意力的轟炸,正逐漸改變我們工作記憶的品質和能力,及其最終在長期記憶的固化(consolidation)。確實,有些灰暗的估計指出,過去十年,很多成年人的平均記憶廣度(memory span)已銳減五○%以上。 未來,我們需要心存警惕地複製這樣的研究。但數位鏈並未在這裡終止。

◎數位鏈假設的個案研究

於是我來到這個令我心神不寧的故事。這個不會在暢銷書裡出現的情節是:一個研究閱讀和閱讀在數位文化中如何變遷的人員,一天早上醒來,被迫面對她是否也已改變的事實。對我來說,這至今仍是個感傷的故事,有艱難的教訓值得你我警惕,也有文字需要我來咀嚼。

卡爾維諾曾寫道:「對你們這個不斷變遷的社會而言」,華盛頓.歐文(Washington Irving)的〈李伯大夢〉(Rip Van Winkle)已獲得「神話的奠基地位」 。這正是發生在我身上的情況,而且至今發生過兩次。如我在第一封信所描述,我最早的「覺醒」經驗發生在撰寫《普魯斯特與烏賊》的末期。在研究閱讀腦七年後,我環顧四周,恍然明白我的整個題材都變了。閱讀不再是我動筆時的那個樣子了。

第二次經驗更觸及痛處。儘管我的所有研究皆以不斷變化的閱讀腦為題,我卻渾然不知同樣的事情也適用在我身上,直到那些影響幾乎已成定局。它們一開始一派天真。一如其他人,隨著事業及個人生活的責任愈來愈重,每一天要在數位媒體上讀、寫的份量愈來愈多,我開始做小小的妥協。我仍試著把電子郵件當成信封裡的便箋使用──一種社交問候,有它自個兒的禮貌形式。但每一張便箋寫得愈來愈短、愈來愈簡練。我不再等待完美的時機來寫平靜的想法──這種確實難以捉摸的目標屬於我先前的寫作風格。我只能時時刻刻盡力而為,希望大家原諒我未能滿足我所有通訊受眾的期望。

至於閱讀,我逐漸仰賴Google、Google學術查詢(Google Scholar),及諸如《科學》(Science)等期刊的每日/每週摘要、網路新聞、網路版《紐約客》的報導等等,讀我覺得我需要知道的,或需要之後更深入閱讀的東西。我訂閱又取消不同的報章雜誌,換來換去。我沒辦法追上最重要的刊物──能針對公共生活提供最深入評論的刊物──所以……我就不追了。我跟自己保證會利用週末追上進度,但週間未趕上的期限溢到週末,於是,彌補平日不足的目標漸漸消失。

下一個消失的行為是那些我本來打算要看、一直擱在床邊等我看的書。在我每天最後幾分鐘取代它們的是最後幾封email,這樣我才能覺得自己「有職業道德」,安心入睡,而不再接受奧利略(Marcus Aurelius)沉思的安慰,或讀一讀肯特.哈魯夫(Kent Haruf)或溫德爾.貝瑞(Wendell Berry)來使心靈平靜──在他們的著作中,幾乎沒有事情發生,唯有為地球的韻律、人類的愛和檢驗過的美德指引的人們所回憶的深刻見解,而他們的觀察心得會撫慰不平靜的心靈,安定焦躁不安的心緒。

我仍然買很多書,但我愈來愈常就只是讀,沒有心蕩神馳。不知從哪一刻起,我開始更為獲得資訊而讀,而非沉浸書香,更別說進入另一個內在空間了。

頓悟這個不愉快的事實,我難以置信地停下來:我是否已經成為那種讓我犧牲無數個週末撰寫,或說為他們而寫的讀者?傲慢讓我無法接受這樣的劇本。就像任何遇上一個可研究問題的科學家,我安排了一項實驗。不同於我進行過的其他任何研究,我是這個單細胞設計的唯一受測對象。我的虛無假設(null hypothesis)──如果你要這麼說的話──是我並未改變我的閱讀風格,只有我能用來閱讀的時間變了。我可以相當簡單地證明這點:只要控制變因,每天騰出一樣多的時間,忠實地觀察我讀一本語言艱澀、概念繁複的小說──一本我年輕時最喜歡的書──的情況就成。我會知道情節。不會有什麼懸疑或謎團待解。我只需要分析我在閱讀期間的所作所為,就像我在研究中心分析閱讀障礙患者在閱讀時的行為那樣。

我毫不猶豫選了赫曼.赫塞(Hermann Hesse)的《玻璃珠遊戲》(The Glass Bead Game,又名Magister Ludi), 即一九四六年讓赫塞榮獲諾貝爾文學獎之作。說我興高采烈地展開實驗並不為過。強迫自己重讀年輕時候最具影響力的書籍之一,這個主意真的讓我雀躍不已。

「強迫」成了關鍵詞。當我開始重讀《玻璃珠遊戲》,我對文學的體驗活像是腦皮質被狠狠揍了一拳。我讀不下去。對我來說,它的風格晦澀到執拗的地步:難到沒必要的字句太過密集(!),蛇一般蜿蜒曲折的結構混淆而非闡明意義。節奏更是慢得匪夷所思。一群僧侶慢慢上上下下樓梯是唯一浮現腦海的畫面。每當我拿起《玻璃珠遊戲》來讀,就好像有人在我腦袋灌進濃濃的糖蜜。

為了彌補,首先我刻意試著放慢閱讀速度,毫無效果。我每天閱讀數百億位元資料已經習慣的速度,不允許我慢下來領會赫塞意欲傳達的內涵。我不需要做膚電反應測試就知道我的皮膚微微冒汗了。我呼吸得更大力,脈搏或許也加快了。我根本不想知道我的皮質醇濃度。我恨那本書。我恨這整個所謂的實驗,反正那從一開始就不科學。最後,我懷疑自己當初怎麼會覺得這是二十世紀最偉大的小說之一,就算赫塞得過諾貝爾獎又怎樣。時代不同了。換成現在,它不可能廣獲好評。今天,赫塞恐怕連出版商都找不到。

結案。我一邊想,一邊把《玻璃珠遊戲》隨便塞回我按字母整理得井井有條的書架上、海明威和赫塞沒那麼吃力的《流浪者之歌》(Siddhartha)之間。那座書架塞滿了過去形塑我是誰和我如何思考的書籍。我沒通過自己的測試無關緊要。除了我,沒有人在乎,也沒有人知道。沒有人那麼英明睿智。

於是,關於我自己的智慧,不可避免的結論──我無意和任何人分享的結論──是,我已經以我始料未及的方式改變了。現在我讀得很淺,很快;事實上,我讀得快到無法領略更深的層次,而這迫使我不斷回頭反覆重讀同樣的句子,愈來愈挫敗;我難以忍受每個句子都有那麼多子句和片語,彷彿從未虔誠地遇過普魯斯特和托馬斯.曼(Thomas Mann)遠比那更長的句子似的;赫塞覺得每兩個句子就得有一句堆砌一大堆詞語,這令我非常不快;最後,我所謂的深刻閱讀過程始終沒有「浮現」。就是這樣。我變了。我也成了尤內斯庫(Ionesco)的犀牛了。 「那又如何?」我大聲嘀咕,沒特別對誰說。

那場實驗是場災難。若非兩個默默煩擾的念頭,那就只是透露我的書架的隱私而已:首先,那些書架上擠滿我的朋友──包括赫曼.赫塞──他們全體對形成我這個人的影響,僅次於我的家人和老師。我,為了種種目的,是否準備遺棄這些一輩子的朋友,敷衍地把它們放逐在那個於一個不同時代放上來、依字母順序排列的地方了?其次,這些年來,我告訴上千個有閱讀障礙的孩子,失敗,一如敵人,如果我們將之視為了解我們該改變什麼的機會,可以是我們最好的老師。既然那本書相當於「咬緊牙根」,我強迫自己回到任務,但這一次大發慈悲地縮短時間,每次只精讀二十分鐘。我刻意保持模糊,不跟自己明講要花幾天進行這個計畫外、不愉快、不想要的實驗第二階段。

我花了兩星期。在接近那段時日的尾聲時,我體驗到沒那麼戲劇化的使徒保羅(St. Paul of Tarsus)顯聖。 沒有靈光一閃,也沒什麼卓越的洞見。我僅僅感覺到,終於,我又回到家了,回到之前那個閱讀的自我了。我的閱讀速度現在配得上這本書行進的節奏了。我不再強行把無意間在線上閱讀時逐漸習慣的速度或斷斷續續的專注力,套用在赫塞的文字和鑲滿子句的句子上了。

安妮.法迪曼(Anne Fadiman)在出色的著作《舊書重溫憶華年》(Rereadings: Seventeen Writers Revisit Books They Love)中比較了閱讀和重讀一本書:「前者較快速,後者較深入。」 我以數位螢幕讀者之姿試圖重讀赫塞大作的經驗恰恰相反:我試著以最快的速度重讀,結果失敗。事實上,娜歐蜜.巴隆就預測,轉換成螢幕閱讀將降低我們重溫的欲望,那會是嚴重的損失,因為不同的閱讀時期,面對文本的是不一樣的人。 以我的例子來說,唯有強迫自己進入書本時,我才能體驗到:一、慢下來;二、沉浸在書中的另一個世界;以及三、超脫自己。在這個過程中,隨著我找回失落的閱讀方式,我的世界也慢了下來──慢了一點點。

如同我的小實驗對我闡明的,我自己的閱讀迴路已為因應那些加諸它的要求而改變,而雖然我對此幾乎渾然不覺,我的閱讀行為(或風格)已潛移默化了。換句話說,我這種嫁接式、斷斷續續的線上風格,雖然適合日常普通的閱讀,但已無差別地轉移到我所有閱讀行為,使我先前沉浸艱澀文本的經驗,愈來愈難以滿足。我並未進一步測試我的理解力可能發生何種轉變,我承認我不想知道。我只是想奪回我差點失去的。

最終,我過分簡化的實驗成了一條面對議題的途徑:對我們每一個沉浸於紙本,也埋首於數位媒體的人至關重要的議題。套用奧格的話,我面對的問題牽涉到認識我在哪些方面被兩種截然不同的閱讀模式改造了。 或許同樣重要的是,因為我的日常現實要跨兩種傳播方式,連帶引出的問題正是克林肯柏格所提出的:我這個曾經的讀者,現在會發生什麼事?

我一直記得一個非常簡單而動人的美洲原住民故事。故事中,一位祖父正對年幼的孫子訴說人生的事。他告訴小男孩,每個人體內都有兩匹狼,住在胸口,一直互相爭鬥。第一匹狼極具侵略性,性格殘暴,對世界恨之入骨,第二匹狼則崇尚和平,充滿光明和愛。小男孩焦急地問祖父哪匹狼贏了。祖父回答:「你餵養的那一匹。」

| FindBook |

有 8 項符合

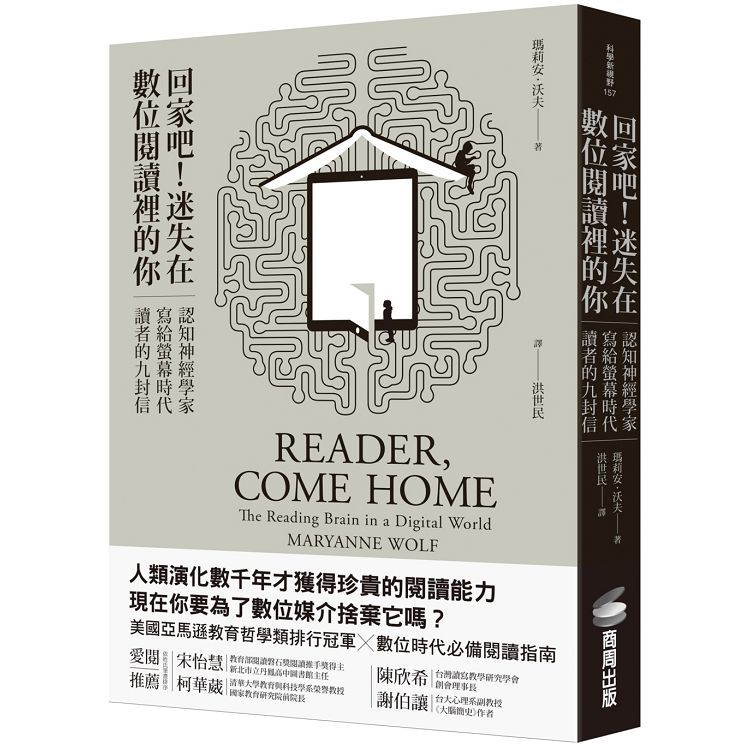

回家吧!迷失在數位閱讀裡的你:認知神經學家寫給螢幕時代讀者的九封信的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 電子書 |

$ 315 |

科普叢書 |

電子書 |

$ 315 |

大腦科學 |

二手書 |

$ 325 |

二手中文書 |

$ 356 |

其他科普 |

$ 356 |

Others |

$ 383 |

社會人文 |

$ 396 |

中文書 |

$ 396 |

生命科學 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:回家吧!迷失在數位閱讀裡的你:認知神經學家寫給螢幕時代讀者的九封信

認知神經學家、兒童發展專家瑪莉安.沃夫(Maryanne Wolf)

研究閱讀與大腦十餘年最新力作

.你能夠專心讀書半小時不滑手機嗎?

.你更相信Google或維基,更甚於相信自己?

.你是新手父母,平板已儼然成為你家小孩的新款奶嘴?

兩千多年前,蘇格拉底曾憂心書本的發明會讓人類不再思考;兩千多年後,數位媒介的發明把這個憂慮推上了新的高峰。

數位媒介正在剝奪我們的閱讀能力,它刺激、快速、轉瞬即逝的特性,在在誘使我們的大腦讀得更淺、更快、更不專心。研究顯示:人們的專注力、反思與批判力,以及將知識內化的能力,都正在下降之中。更糟的是,原本應該從閱讀中培養的同理心、包容異己,以及對美的感受能力,也已出現日漸衰退的趨勢。

有鑑於此,本書作者──身兼文學背景、認知神經學家與兒童發展專家的瑪莉安.沃夫,特地選擇了「最能邀請大腦慢下來」的書信形式,以九封優美信箋娓娓道出她對數位閱讀的研究、憂慮與實用建言。在這些信中,作者將與你談談:

#「閱讀」這個行為,在大腦中是怎麼運作的?

#手機、電腦,甚至電子書,它們和紙本書有何不同?

#數位閱讀一定不好嗎?它的優勢與益處是什麼?

#在孩子零至十歲的成長階段,該如何有智慧地分配實體和數位閱讀?

#閱讀教育為何可能影響民主社會的存亡?

#何謂「理想的閱讀生活」?

結合嚴謹科學、文學感性與經驗分享,本書如同一幅耐人尋味的路線圖,為科技如何影響大腦和對我們來說最重要的智力,以及這如何形塑我們的未來,指出一個警戒、但充滿希望的觀點。

-各界好評-

「這本書,來得真是時候!為了生存,每個時代所需的能力不盡相同,而處於數位時代的我們,思考方式、閱讀能力……勢必有些轉變。我們會變弱、或者更好?讀過瑪莉安.沃夫寫給我們的信,會有些答案!」

──陳欣希(台灣讀寫教學研究學會創會理事長)

「沃夫令人信服地道出深度閱讀為認知與社會帶來的種種好處……她正確地指出,數位媒介本身並不會毀了深度閱讀,甚至還可以促進它。同樣剴切的是,若我們不願對使用科技的方式、它對我們的影響予以足夠關注,我們將損失慘重。」

──《華盛頓郵報》Washington Post

「既即時又重要……如果你熱愛閱讀、熱愛它豐富你生命與這世界的方式,必不能錯過《回家吧!迷失在數位閱讀裡的你》,這是歷史的關鍵時刻。」

──美國BookPage書評網站

「一份深入淺出的嚴謹研究,揭示了讀寫文化的重要影響。」

──科克斯書評Kirkus Reviews

「沃夫的文字極為優美,書中不僅描繪出關於閱讀的研究,更有豐富的文學雋語、歷史掌故,以及個人的有趣軼事。《回家吧!迷失在數位閱讀裡的你》最吸引人的地方,是它動人地寫出了閱讀為什麼如此重要,並細緻探究了螢幕如何改變我們閱讀腦……沃夫帶來了堅實的理論基礎,告訴我們當閱讀消亡,我們將失去什麼。」

──《舊金山記事報》San Francisco Chronicle

作者簡介:

瑪莉安.沃夫Maryanne Wolf

關注全世界兒童發展與閱讀教養的學者、教育家及擁護者。曾任美國塔夫茲大學(Tufts University)兒童發展系教授、閱讀與語言研究中心(Center for Reading and Language Research)主任,並曾獲頒該校約翰.狄比亞久(John DiBiaggio)公共服務獎。現任加州大學洛杉磯分校(UCLA)之閱讀障礙、學習差異暨社會正義中心(Center for Dyslexia, Diverse Learners, and Social Justice)主任。在台翻譯著作有《普魯斯特與烏賊:人類大腦如何演化出閱讀能力》(Proust and the Squid: The Story and Science of the Reading Brain)(商周,二〇〇九),該書已翻譯成十三國語言。

譯者簡介:

洪世民

六年級生,外文系畢,現為專職翻譯,譯作涵蓋各領域,包括《一件T恤的全球經濟之旅》、《如何獨處》、《在一起孤獨》等,曾以《從達爾文到愛因斯坦:科學理論的美麗錯誤與演進》(商周出版)獲吳大猷科普著作翻譯獎。

章節試閱

我們如何閱讀

身為講道德的人類就是要付出,就是得付出某些類型的關注……道德判斷的本質取決於我們關注的能力──這種能力難免有其限度,但其限度可以延伸。

──蘇珊.桑塔格(Susan Sontag)

我們的閱讀正如何改變的故事尚未結束。劉子明、娜歐蜜.巴隆(Naomi Baron)、安德魯.派珀(Andrew Piper)、大衛.烏林和安妮.曼根(Anne Mangen)的歐洲團隊,來自世界各國不同學科的學者,都在研究我們已習以為常的螢幕閱讀,如何改變我們閱讀的本質。很少人質疑資訊科學及閱讀研究人員劉子明的發現:「略讀」是我們數位閱讀的新常態。...

身為講道德的人類就是要付出,就是得付出某些類型的關注……道德判斷的本質取決於我們關注的能力──這種能力難免有其限度,但其限度可以延伸。

──蘇珊.桑塔格(Susan Sontag)

我們的閱讀正如何改變的故事尚未結束。劉子明、娜歐蜜.巴隆(Naomi Baron)、安德魯.派珀(Andrew Piper)、大衛.烏林和安妮.曼根(Anne Mangen)的歐洲團隊,來自世界各國不同學科的學者,都在研究我們已習以為常的螢幕閱讀,如何改變我們閱讀的本質。很少人質疑資訊科學及閱讀研究人員劉子明的發現:「略讀」是我們數位閱讀的新常態。...

顯示全部內容

推薦序

【推薦專文】

新世紀數位居民的必要能力

柯華葳

閱讀這本《回家吧!消失在數位閱讀裡的你》,可說是一場對我們的「專注力」與「深度閱讀能力」的考驗。

本書作者瑪莉安・沃夫,透過認知神經科學和西方文學,加上嚴謹的研究證據,帶領著讀者重新思考閱讀如何塑造人腦,成為「讀寫腦」。沃夫並指出:這顆讀寫腦及其種種重要的認知功能,包括注意力、記憶力與知識組織,都正受到數位資訊的挑戰。

就如作者自己在書中的反省,現代人每天一張開眼,到閉上眼入睡前,接觸的都是數位資訊,書本被放在一旁,有心讀卻無法盡心讀,日復一日,這...

新世紀數位居民的必要能力

柯華葳

閱讀這本《回家吧!消失在數位閱讀裡的你》,可說是一場對我們的「專注力」與「深度閱讀能力」的考驗。

本書作者瑪莉安・沃夫,透過認知神經科學和西方文學,加上嚴謹的研究證據,帶領著讀者重新思考閱讀如何塑造人腦,成為「讀寫腦」。沃夫並指出:這顆讀寫腦及其種種重要的認知功能,包括注意力、記憶力與知識組織,都正受到數位資訊的挑戰。

就如作者自己在書中的反省,現代人每天一張開眼,到閉上眼入睡前,接觸的都是數位資訊,書本被放在一旁,有心讀卻無法盡心讀,日復一日,這...

顯示全部內容

目錄

【編輯手記】幸福就是渴望重複

【推薦專文】新世紀數位居民的必要能力

第一封信:閱讀,心裡的金絲雀

第二封信:馬戲團帳篷下:以奇特的眼光看閱讀腦

第三封信:深刻的閱讀,瀕危了嗎?

第四封信:「我們曾是那樣的讀者,但之後呢?」

第五封信:數位時代的兒童教養

第六封信:五歲前:別太快從膝上進展到膝上型電腦

第七封信:學習(及教導)閱讀的科學與詩

第八封信:打造「雙素養」的頭腦

第九封信:讀者,回家吧!

致謝

注釋

【推薦專文】新世紀數位居民的必要能力

第一封信:閱讀,心裡的金絲雀

第二封信:馬戲團帳篷下:以奇特的眼光看閱讀腦

第三封信:深刻的閱讀,瀕危了嗎?

第四封信:「我們曾是那樣的讀者,但之後呢?」

第五封信:數位時代的兒童教養

第六封信:五歲前:別太快從膝上進展到膝上型電腦

第七封信:學習(及教導)閱讀的科學與詩

第八封信:打造「雙素養」的頭腦

第九封信:讀者,回家吧!

致謝

注釋

|