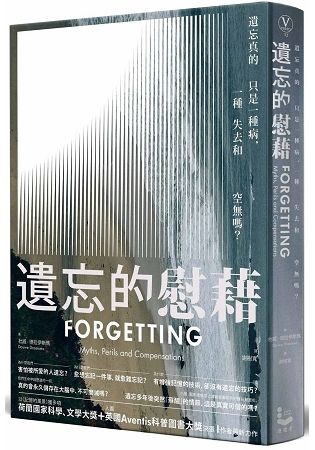

以《記憶的風景》獲多項荷蘭國家科學、文學大獎

+ 入圍英國Aventis科普圖書大獎決選

作者Douwe Draaisma最新力作

我們總是開心地討論記憶,悲傷地訴說遺忘,

總是相信遺忘是一種病,一種失去,一種空無,

或是鎖上心理創傷的一扇門,

但遺忘不僅如此,其真相也仍有如一團迷霧。

關於遺忘,尚有許多祕密等著我們揭露:

˙為什麼當我們愈想忘記一件事,就愈難忘記?

˙為什麼有增強記憶的技術,卻沒有遺忘的技巧?

˙小說、電影裡經常上演創傷事件的記憶在被壓抑、遺忘多年後突然「蘇醒」的情節,

這是真實可信的事,還是創作成分居多?

˙催眠或夢的分析這類技術,可以回復我們那些「被遺忘的記憶」?

˙我們生命中經歷過的一切,真的會永久儲存在大腦中、不可磨滅嗎?

˙「無意識的抄襲」是真的存在,還是只是幫剽竊開脫的說辭?

˙照片究竟是幫助我們留住記憶,抑或照片需要我們的記憶仍在,才算有意義的紀念?

˙為什麼我們大多數人都不希望自己在生命結束後,被所愛之人遺忘?

◆

我們用五官去記憶自己所在的世界,

但是從外在世界觸及我們的那一刻起,

遺忘就開始接管。

遺忘或不遺忘,全由我們無法掌控的記憶力決定,由不得我們自己。

逝去的幸福、失去的摯愛……

我們誰不曾渴望遺忘的解藥?

經典電影《王牌冤家》(Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004)裡,男、女主角皆求助一家「忘情診所」的先進手術,以抹去那場讓彼此體無完膚的戀情,將對方從記憶中刪除,再也不用強迫自己去遺忘……但現實是,遺忘的技術,自始至終都只存在文學、電影的思想實驗中。

關於遺忘,除了無能為力,我們該如何看待它?

世人用各種漂亮的文字來頌讚「記憶」,「遺忘」總是被迫湊合著使用逆反的用詞。當我們忘了某件事物,那是「墨水已經褪色」,是有人按下了「刪除」鍵,或是資料已不存在硬碟中。遺忘永遠只是清除、刪去,或是消失。

關於「遺忘」的語言,總是如此貧乏。對於記憶,我們可以形容它是「清晰的」或「模糊的」、「快樂的」或「痛苦的」,而你忘記的東西,是一個空缺、空無,不存在任何屬性或特質。

但記憶是由遺忘主宰。

遺忘如果不存在,非但不會提升我們的記憶,反倒會製造更多的混淆。遺忘並非感官記憶的缺陷,而是它們運作的必要部分。

遺忘是演化下的一種求生機制,也是我們在受記憶折磨之時,卑微渴求卻不由我們自主的一份慰藉。人生就是,我們必須一邊前行,一邊遺忘。

◆

本書用說故事的手法,闡述幾世紀以來神經學家、精神病專家、心理學家與其他記憶科學家的實驗、研究與說法,讓我們看到:相對於記憶那些豐富精彩的故事,遺忘也具有各種日常與異常,承載無數意義和詮釋,勾勒出一幅前所未見的「遺忘的地圖」,並試著提供我們各種遺忘的成因與它們如何形成的答案——或是至今仍沒有科學性解答,卻以迷思的形式被世人普遍信以為真,例如創傷、壓抑與遺忘之間的關係,例如「凡經歷過必在大腦留下痕跡」的說法。

作者兼具科學專業與人文素養,以融合淵博知識、敏銳洞察力與優美筆風的風格著稱。他一手拋出心理學史上至今對遺忘與記憶的各種研究結果,以及歷史事件、經典文獻,一手從容援引文學和電影創作、音樂人與哲學家的際遇,將佛洛伊德和他經典研究的案主、愛麗絲與矮胖子、披頭四、哲學家康德等召喚到我們眼前,使本書不只充滿知識、智慧和哲理,更達到超越一般心理學著作的縱深與幅度。

作者簡介:

杜威.德拉伊斯瑪(Douwe Draaisma)

1953 年生於荷蘭,專攻人類記憶的本質和運作方式。1999年因記憶研究上的成就,榮獲海曼斯獎(the Heymans Prize)。 現任荷蘭格羅寧根皇家大學(University of Groningen)心理系教授。主要著作有《記憶的風景:我們為什麼「想起」,又為什麼「遺忘」?》、《懷舊製造所:記憶、時間與老去的抒情三重奏》,以及《記憶的隱喻》(Metaphors of Memory,劍橋大學出版)等,皆被譯成十多國語言。

譯者簡介:

謝樹寬

彰化員林人,1968年生。台大外文系畢。曾任電視台國際新聞編譯、新聞節目製作人。喜歡跑步、看棒球、掛網路、填字遊戲。譯有《物窒欲》、《懷舊製造所:記憶、時間與老去的抒情三重奏》、《窮查理的智慧語錄》等。

各界推薦

名人推薦:

「談到人類記憶的神奇,我沒有見過比杜威・德拉伊斯瑪更好的思想家與作家。」

——喬許・佛爾(Joshua Foer)|《記憶人人hold得住》(Moonwalking with Einstein: The Art and Science of Remembering Everything)作者

「杜威・德拉伊斯瑪《遺忘的慰藉》對於記憶與遺忘經常被人誤解的觀念做了令人嘆服的研究,這是對於我們理解歷史、政治與心理學很重要的一部分。一本傑作。」

——伊斯萊爾・羅森菲爾德(Israel Rosenfield)|《佛洛伊德的自大狂》(Freud’s “Megalomania”: ANovel)與《記憶的發明》(The Invention of Memory: A New View of the Brain)作者

媒體推薦:

「德拉伊斯瑪的描寫生動又文筆洗鍊,敏銳地掌握到細微差異、反諷和脈絡。」

——安德魯・史庫爾(Andrew Scull)|《紐約時報文藝副刊》

名人推薦:「談到人類記憶的神奇,我沒有見過比杜威・德拉伊斯瑪更好的思想家與作家。」

——喬許・佛爾(Joshua Foer)|《記憶人人hold得住》(Moonwalking with Einstein: The Art and Science of Remembering Everything)作者

「杜威・德拉伊斯瑪《遺忘的慰藉》對於記憶與遺忘經常被人誤解的觀念做了令人嘆服的研究,這是對於我們理解歷史、政治與心理學很重要的一部分。一本傑作。」

——伊斯萊爾・羅森菲爾德(Israel Rosenfield)|《佛洛伊德的自大狂》(Freud’s “Megalomania”: ANovel)與《記憶的發明》(The Invention of...

章節試閱

第二章

為什麼我們把夢忘了

「沒時間浪費了 我聽到她說

在夢溜走前把它們先抓住」

英國精神病學家哈夫洛克・靄理士(Havelock Ellis)一百多年前寫道,我們在睡覺時,進入了一個「朦朧而古老的陰影之屋」。我們在房間之間遊走、攀爬樓梯、駐足樓梯轉角處。到了早晨,我們再度離開那屋子。我們在門邊匆匆回頭一望,隨著漫入的晨光,仍可瞥見自己度過夜晚的那些房間。接著這道門關上,幾個小時後,即使我們醒來後仍留存的片段記憶也會被抹去。

就是這種感覺。你醒來時仍留有片段夢境,但是隨著更努力回想,你會注意到先前的些許片段也開始消散。有些時候記得的甚至更少。醒來時,你擺脫不掉曾經做夢的印象,夢裡的情緒依然存在,但是你已不記得夢到什麼。有時你早上醒來什麼也不記得,既沒有夢,也沒有情緒感受,但是當天稍後你經歷到的某件事,讓顯然已忘記的夢中片段又浮現心頭。不論我們從門邊回頭望時,看到了什麼,我們大部分的夢都會悄悄溜走,我們最直接的疑問就是:為什麼會這樣?為什麼難以留住夢境?為什麼我們對夢的記性這麼差?

夢的研究

一八九三年,美國心理學家瑪麗・卡爾金斯(Mary Calkins)在期刊上發表了〈夢的統計學〉(Statistics of Dreams),分析了她和丈夫在約六星期的時間內,所做的夢的數目。他們在床邊小桌上預先準備了蠟燭、火柴、鉛筆和紙。卡爾金斯寫道,但是夢是如此稍縱即逝,光是伸手拿火柴的時間就足以讓它消失。伸出的手還沒收回來,她已被迫做出結論:夢不見了。她會躺回床上,帶著心癢難耐的心情,意識到自己「經歷了有趣的夢境體驗,卻沒殘存一點點最微弱記憶」。即使是最生動的夢,也消散在空氣中:

「因為夢境生動鮮明,就認定自己必定能把它記住,而把記錄夢的工作拖到早上,往往是個致命的錯誤。在觀察記錄的過程中,有個夢的內容顯然很重要,實驗者在黑暗中把它記錄下來,抱著科學任務已經圓滿完成的平靜意識再度入睡。天亮後,才發現使用的鉛筆根本沒削過,實驗者只留下一張白紙,對這個做完之後曾仔細回想的夢,實驗者如今已沒有半點微弱的記憶。」

伸出去拿火柴、又收回來的手臂,已經說明了一切。有幾個重點要先提醒。夢的研究實在是方法論的惡夢,對於我忍不住要在這裡使用的雙關語,還請多多包涵。問題之一是,夢的研究根據研究方法的不同,結果會有很大的差異。在快速動眼(rapid eye movement, REM)被視為是做夢跡證的時代,你似乎也可以把同樣實驗應用在動物身上,只要牠們也出現了快速動眼睡眠。有一系列實驗被用來驗證如果阻止動物做夢,最終會對記憶造成不良影響的理論。老鼠被選作實驗動物,牠們被放在浮式平台上,在深度睡眠時期,平台完全靜止不動,一切也都正常,不過在快速動眼睡眠時,牠們變得有些不安穩,掉進了冷水裡。牠們撲通落水,立刻完全清醒。經過幾個沒有快速動眼睡眠的夜晚後,牠們的確會更快忘了曾學過如何通過迷宮的技巧。

另一個實驗同樣是設計來驗證快速動眼睡眠與記憶的假說,同樣以老鼠來實驗,但方法及步驟有些不同。每次當快速動眼睡眠出現時,老鼠就會被搖醒,就像小孩子把寵物天竺鼠喚醒。這些老鼠對於學習走迷宮的技巧完全沒有問題。看起來出現學習障礙並不是因為快速動眼睡眠被剝奪,而是落入冷水中的緊張壓力所導致。實驗的條件設定,決定了它導引出夢與記憶關係的結論。

第二個讓事情變複雜的問題是,我們無法直接獲取其他人的夢。要取得自己的夢就已經存在許多不可避免的障礙了。對於夢,我們唯一可度量的就是做夢者的行為,例如他在做夢時的眼球運動,我們會在後文看出這只是提供了間接的數據。研究者必須依賴做夢的人的報告,沒有人比做夢的人更清楚報告是否準確對應實際的夢境。夢的研究隸屬於間接的度量、旁支衍生的知識、及靈感臆測的領域。我們不該期待它會有任何明確答案的絕對性結論。夢的研究者,與做夢的人一樣,探索的是光線陰暗的房間。

如此一來,對夢的主題自然有許多不連貫的理論。在心理學方面,你幾乎一定會遇到對相同現象有諸多不同、甚至彼此相互矛盾的理論的狀況。觀念會改變、研究重點會移轉、有些問題的重要性隨著背後理論支撐而喪失,但是即使在心理學方面,也很少看到像夢的理論一樣,有這麼多種各式各樣的理論。不只在細節的討論上如此,即使是一些最一般的觀點和立場也是意見繁多。我們會看到,有人相信夢提供了我們無法從其他管道獲得的深刻理解,但也有人深信夢毫無意義。有些心理學家認定夢是良好心理健康的基本必要,有人則認為如果因藥物的影響以致無法再做夢,也不會對健康有所改變。夢是全然不可或缺的,或只是偶然的副產品,或介於這二者之間。閱讀夢與記憶的相關資料,我經常會感到自己也像是漫步在昏暗而古老的陰影之屋。

打開記憶的大門:蜥蜴之夢

我們為什麼會忘記夢?一八七四年,德國哲學家路德維希・史德姆佩爾(Ludwig Strümpell)提出了一個最顯明易懂的解釋。他認為夢中的意象太弱,無法穿透記憶,就如同許多白天時的刺激太弱,無法留下痕跡。夢裡的意象極少會經驗超過一次,因此對於記住東西有強烈效果的重複策略無法在此運用。所以我們能記住的夢往往是重複的夢,這也許並非偶然。大部分的人根本就不太在乎自己做的夢;他們醒來後,就需要拿出全副精神來應付白天的工作,所有夢的記憶也因此消散。史德姆佩爾觀察到,人們記錄夢一段時間後,會夢得更多,同時也較能記住做過的夢,這種現象此後會持續得到更多的驗證。

最後一點是,夢的意象被認為過於不連貫,所以無法透過有順序的聯想而予以記錄。我們的記憶較擅長處理以自然的順序彼此相連的一系列事件,但夢卻由互不相連的意象所組成。用史德姆佩爾當時還未出現的譬喻來形容,夢就像是一部剪輯紊亂的電影,有著片段的場景,因此我們記不住這些意象也就毫不意外。對史德姆佩爾來說,最大的謎團並非我們為何忘記這麼多的夢,而是為什麼我們偶爾會記住一些夢。

史德姆佩爾的解釋雖然年代久遠,但並不表示已經過時。許多當代的研究者也指出,夢缺乏聯想的連結性,還有人們在睡與醒之間的轉換階段欠缺專注力。主張在夢中各種事物的出現是不可解的、不合邏輯的、或純屬不可能,且它們因欠缺連結性而難以回憶的論證,很難用實驗來測試它的有效性。

我們也可能極易推出相反的結論。如果在真實生活中,我突然置身於地下室,還有個迷人的女士在隔壁房間,我當然一個星期後仍會記得這件事,特別是因為我家根本就沒有地下室。我知道自己不時會做類似的夢,但卻不記得其中任何一個。即使有時在夢中出現決定性的怪異內容,也不能保證我們會將它儲存在記憶裡。

再者,我們通常是稍後才會發覺夢中的事件有些怪異之處,當你在談論或思考這個夢時,才會突然想到。接下來,你還會看出越來越多相互矛盾的內容:從來沒有見過的人、死而復生的人、憑空出現的人、你還沒問他們是從哪裡蹦出來的,就開始與他們交談。在夢中,你可能會說流利的西班牙語,或是前一刻你還在家裡,下一刻就在柏林遇到某個人。在夢中,沒有事情會讓我們感到驚訝。因此,許多夢的怪異本質會如何影響我們記憶它們的能力,至今仍然沒有結論。

夢的遺忘會如此令人困惑的原因,在於夢與記憶之間似乎存在許多密切關聯。以「白日遺思」(day residue)為例,白日事件的片段,在夜晚的夢中又回到我們腦中。這顯然就暗示了夢的某些材料是源自於我們的記憶。甚至有些夢的例子似乎可以證明,做夢的人比醒著的時候還能取得更多記憶。這是被稱為「記憶增強」(hypermnesia)的例子。我們幾乎可以這樣形容,白天時關閉的記憶之門被做夢的人打開了。佛洛伊德——這裡我們又遇到他了——在《夢的解析》(The Interpretation of Dreams)裡,寫到了比利時哲學家兼心理學家約瑟夫・德爾博夫(Joseph Delboeuf)的經驗。

德爾博夫夢到自己走在自家被大雪覆蓋的土地上時,發現了兩隻快凍僵的蜥蜴。他拾起牠們,給牠們溫暖,把牠們放在牆壁的縫隙處,並拔起一些蕨類的葉子放在蜥蜴附近。在夢中,他知道那種蕨類的名字:asplenium ruta muralis(銀杏葉鐵角蕨)。不久後,他看到另外兩隻蜥蜴也過來吃葉子,再回頭一看,成群的蜥蜴蜂擁而來,數量之多覆蓋了整個路面,綿延直到牆壁的缺口。

德爾博夫對植物幾乎一無所知,但是他對自己夢到的植物名稱非常好奇,令他大吃一驚的是,真的有這種植物存在:asplenium ruta muraria。在夢裡只是字尾變化稍有出入,變成了asplenium ruta muralis。為何一個他從未聽過的植物名字會出現在夢中?這對他而言是難解的謎團。

十六年之後,當他拜訪友人時,偶然翻閱了一套植物標本。在裡面,他辨認出他夢中的蕨類葉片。底下寫了它的拉丁文學名,而且是出自他自己的筆跡。直到這時他才回想起,一八六○年時,友人的姊妹曾帶著那套要送給這個朋友的植物標本來訪,因為他事先答應會透過一名植物學家的協助,幫她在每個植物底下寫上拉丁文學名。在他的夢出現的兩年前,他就已經寫過它的全名:asplenium ruta muraria。

故事到這裡還沒全部結束。有天他翻看自己訂閱的舊畫報時,忽然看到他在夢裡見到的成排蜥蜴,出現在一八六一年的報紙封面上。因此,直到十八年後,德爾博夫總算能重建整個時間順序:一八六○年,他在朋友的植物標本上寫下拉丁學名;一八六一年,他看到了成群蜥蜴大軍的報紙封面;一八六二年,他夢到了蜥蜴的夢;一八七七年,他第二次看到了蜥蜴大軍的封面;然後,一八七八年,他再次看到那套植物標本。

一八八五年,德爾博夫在發表的一篇關於夢的論文中,描述他對一八六二年那場夢的回憶。引人注意的,是那場夢裡包括了時間離當時不算太久的一些元素,大約是兩年前的事。此外,他聽寫記錄下來的拉丁學名實際上是他自己用筆寫下的,這是我們如今稱之為「雙重編碼」(dual coding)的例子,同時包括聽覺和視覺的線索,這意味著他應該會更容易記住。但是他既無法記住名字,更無法把它寫出來。相較之下,在記憶往往稍縱即逝的夢中,在他看過植物標本的十六年之後,卻仍然記得它的學名。如果一切都確實如他所述,那這就是記憶增強的典型例子,做夢的人記得某件他在清醒時的意識無法獲取的東西。

一八九六年,德爾博夫死於一場意外,再四年之後《夢的解析》才會出版,因此,他沒有機會看到佛洛伊德把他的夢解釋為他的無意識對閹割的抗議。蜥蜴的尾巴斷裂之後,還會重新再長出來。

凡經歷過必留下痕跡?

佛洛伊德和其他夢的研究者收集了許多夢中記憶增強的例子。哈夫洛克・靄理士在醒著時,無論如何努力,都想不起一個令他感覺不快的中國香料名。但他在睡夢中突然想起來了:廣藿香。早上醒來,他又忘記這名字了。

有一名佛洛伊德的病患在分析過程中,描述自己夢到在咖啡店裡點了一杯Kontuszówka,並說自己從沒聽過這種飲料。佛洛伊德跟他說這不可能,那是一種波蘭白蘭地,而且海報廣告已經在城裡貼了好一陣子。這名男子原本不相信佛洛伊德的說法,不過幾天之後,他在過去幾個月來每天會經過兩次的街角,看到了這個廣告海報。

佛洛伊德自己也對夢中一個不知地點的教堂高塔感到困惑,直到十年之後,他搭火車時看到它出現在車窗外,才回想起必定是在上一次同樣路線的旅程中曾經見過它。

靄理士寫道,在我們醒時的意識中,我們的聯想是集中且專注的;在我們的夢中,它變得發散、範圍更廣闊,但我們卻失去駕馭它的能力:「我們閉上眼睛、肌肉變得鬆弛、韁繩脫離了我們的雙手,但是有些時候,馬兒比我們自己還要清楚回家的路。」

記憶增強的夢,有時被視為是我們經驗過的所有事物都不會消失於記憶中的理論證明(在〈全面回憶〉這一章,我們會再回到這個主題)。對一張畫的匆匆一瞥、長串名單中一個拉丁文名詞、一張海報、無意中在火車上朝車窗外的一望——它仍存在那裡;我們終身都存留著這些經驗在神經上留下的痕跡,儘管我們只能憑運氣才能將它們再次啟動。

對與德爾博夫同時代的一些人而言,記憶增強也解釋了一個同樣稍縱即逝的謎:「既視」(déjà-vu)經驗。所有的經驗,包括夢在內,甚至是隔天起床我們已不記得的夢,都儲存在我們腦中。如果我們在白天經驗到某件事,與我們曾經夢過的事物有夠多的共同聯結,我們就會有似曾相識的感受。就某種意味上來說,我們確實曾經驗過,因為我們在此刻經驗的底下,是夢中類似它的、陰影般的意象。因為我們無法指明做夢的時間,而且聯結也是朦朧不清,因此它感覺就像很久之前發生的事件,有如我們先前生命中的一部分。

夢醒只留下殘影

我們的記憶是否真的包含了我們曾經經驗的一切?這在任何絕對意義上是不可能得知的。相較於清醒時,我們在夢中是否能獲取更多、更深刻、更豐富,或是截然不同的記憶?這也同樣難以判斷,因為這牽涉到將德爾博夫、靄理士與佛洛伊德這類例子,與我們清醒時記得但夢中無法獲取的記憶來相互比較。這種有如記帳般的紀錄,根本是不可能的事。

毫無疑問的是,在夢中,有些事物會不依循我們日常的聯想路徑突然出現。靄理士提出的解釋很難讓人挑毛病。在夢中,有些聯想會消散,以致於故事失去連貫性,但有些新的連結可能會出現,結果導引我們進入長久以來不曾涉入的意識之中,獲取似乎已遺忘之事的記憶。這裡我們可以引用靄理士本人所下的謎樣結論:「我們想起了忘記的事,是因為我們忘了曾記得什麼。」到了一定年齡的外國移民者,在使用第二語言五、六十年之後,可能會訝異地發現自己又再度做了母語的夢。夢似乎提供他們獲取了白天的聯想從來不會觸及的語彙。

有時做夢的人會感覺自己看到或聽到某個完美無比的事物,它們遠遠超越了正常的經驗,令他們會想把夢中的經驗即刻並永久的存在記憶中。

一七六六年,法國天文學家拉朗德(Jérôme Lalande)旅經義大利到威尼西亞地區的大學城(Padua)。在那裡,他決定去拜訪前一年因擊劍決鬥傷了手而引退的小提琴家、作曲家、音樂理論家朱佩塞・塔第尼(Giuseppe Tartini)。塔第尼當時已經七十四歲,他跟拉朗德提到有關〈魔鬼奏鳴曲〉(Sonata del Diavolo)的故事。

拉朗德二十二歲時,有一晚夢到自己用靈魂與魔鬼做了一個協定,他把小提琴交給了惡魔,想看他能否演奏出優美的曲調。拉朗德寫道:

「他聽到惡魔演出奏鳴曲時,驚愕不已,那樂聲的優美非比尋常、演出精湛,超出任何他生平所曾經聽過的音樂。他感覺狂喜、著迷、心蕩神馳、有如喉嚨梗住無法喘息,如此強烈的情緒震撼讓他從夢中驚醒。他立刻取出小提琴,希望能捕捉到些許剛才聽到的樂音。結果徒勞無功。他當下寫出的樂曲是他最精湛的傑作,實際上他也把它命名為〈惡魔奏鳴曲〉,但是它與他夢中所聽到的相比,卻是拙劣不堪。他只希望能好好保存夢中聽過的樂曲,即使要他摔碎小提琴、從此放棄音樂,他也願意。」

沒有任何理由可以斷定這個夢是塔第尼杜撰出來的,情形還可能恰恰相反,因為眾所周知他是一個含蓄、自我貶抑的人。在此之前,他未曾透露過任何關於他音樂靈感啟發的事。他附在自己所寫的樂曲上的格言是以密碼寫成,直到一九三二年才被破解;人們發現有部分是引自佩托拉克的作品。他在那天晚上所經驗的事,基本上應該是如他所描述一般:你在夢中聽到了某種非屬塵世之美的音樂,並且在醒來之後,自己明白已不可復得。

我們許多人都曾有這類的個人經驗,即使不是音樂,也可能是某個歌聲、一首詩、一個風景、或是一幅畫。或者,你也可能夢到漂浮或是飛翔這類的身體感官體驗,在你醒來後,再也無法複製夢中的強烈感受。一段時間之後,你記得的已不再是夢裡的音樂、風景、漂浮,而是在夢裡曾感受到的狂喜。這確實就像是與魔鬼的協議。當你開始要記錄你的夢時,不管是記在記憶中或是紙筆上,它就開始消失。

似乎每個人在一場印象深刻的夢之後,也都會想拿出小提琴,而每個人最後的結果,也跟塔第尼沒什麼兩樣。我們在談論或是記錄一場夢時,所能召喚起的只是貧乏的殘影。不論對聽眾而言,做夢的人醒來後的描述多麼具有說服力,回想夢境的人都很清楚,他傳達的內容其實有所欠缺。當然,即使我們在完全清醒時聽到震撼心靈的音樂,要正確記住或是複製它也不是容易的事。即使在清醒的狀態,我們經常也是寫下整個故事之後,才發現筆沒有削好。因此,我們真正要問的應該是:為什麼記住夢比記住清醒時的經驗還要困難許多?需要解釋的不是為何我們會忘記,而是為什麼夢特別容易忘。

白日遺思

除了記憶增強,夢與記憶還有另一個相關的問題,那就是白日遺思(day residue)。這是佛洛伊德所用的術語,不過這個現象的存在和夢一樣古老,指的是白天盤踞我們心頭那些事物的片段,會在夜裡出現。有研究學者在佛洛伊德之前,就發現並做成統計數據,也在當代夢的研究中得到證實。

夢中白日遺思的比例差異極大。基本上,卡爾金斯可以把所有發生在她夢中的事,都連結到她白天的經驗,但也有人夢中出現白日遺思的比例很低。觀測快速動眼睡眠所進行的研究發現,白日遺思出現在當晚的比例最高,之後比例就快速降低:做夢的人能夠把夢境連結到前天、大前天或是更早之前的頻率會越來越低。

法國的夢研究者米歇爾・朱維(Michel Jouvet)分析了至少二千五百二十五個自己的夢的記憶,也得到了類似的結論。比如在某個星期天的晚上,大約有略低於百分之三十五的夢的記憶與當天發生的事有關;到了隔天夜晚,比例降到低於百分之二十;再之後與星期天相關的夢的記憶就跌到了個位數。

不過,朱維有個讓人驚訝的發現。在一個星期後的第八夜,又出現了新的高峰期,有百分之十的夢和上個星期天發生的事件有關聯。這是個令人好奇的現象。這個高峰期的出現,違反了記憶的一般原則,也就是我們複製曾經驗事物的可能性,應該會隨時間快速下降,而且之後絕不會再增加。

可能的解釋是,或許對大部分人而言,一星期七天中的每一天都隱含著不同的情緒意涵。星期三的感受與星期五的感受會有所不同,如果某個星期因為星期一補假所以工作日從星期二開始,我們可能在那天會有「星期一的感覺」,這種錯覺可能會讓整個星期都往後挪一天,因此即使到了星期五,也會感覺那天像是星期四。根據這種現象,回想起發生在前一個星期五的某件「星期五的事」,可能比回想起三、四天前的事還要容易。這種「上星期的此刻」的效應,或許是一星期之前的白日遺思增加比例會提高的原因。

另一個同樣奇特且至今未解的週期現象,是在適應新環境時,夢所做的調整。針對旅行者的夢所做的研究顯示,旅程一開始的第七或第八天,我們夢中的白日遺思所設定的背景仍在我們熟悉的家中,一直要到七、八天過後,新的環境才會開始出現在夢中。類似的延後狀況也可以在囚犯的夢觀察到。他們被囚禁的最初幾天所經驗的事物,會成為夢中的白日遺思,但場景卻置換成自己家中的環境。在他們獲釋後,則會出現相反的情況。這種延遲的整合現象,暗示了記錄與複製事件,和這些事件的視覺空間背景設定,似乎是由各自不同的記憶處理程序在進行。

第二章

為什麼我們把夢忘了

「沒時間浪費了 我聽到她說

在夢溜走前把它們先抓住」

英國精神病學家哈夫洛克・靄理士(Havelock Ellis)一百多年前寫道,我們在睡覺時,進入了一個「朦朧而古老的陰影之屋」。我們在房間之間遊走、攀爬樓梯、駐足樓梯轉角處。到了早晨,我們再度離開那屋子。我們在門邊匆匆回頭一望,隨著漫入的晨光,仍可瞥見自己度過夜晚的那些房間。接著這道門關上,幾個小時後,即使我們醒來後仍留存的片段記憶也會被抹去。

就是這種感覺。你醒來時仍留有片段夢境,但是隨著更努力回想,你會注意到先前的些許片段也開...

作者序

遺忘,不只是記憶的否定

如果記憶是像這樣子就好了:一個寬敞的房間裡,光線從上方的窗口透下,一切看來整潔有序。你的記憶靠著牆邊成列排好,仔細地經過更新、記錄,並編排索引。你只需要走過去拿起其中一本書或一個檔案夾,解開絲帶,逐一翻閱,很快就找到你想要找的資料。你走到書桌前,把你的發現攤在光可鑑人的桌面上。你坐了下來。你的時間多得是。這裡非常安靜,沒有人會來打擾。當你閱讀完畢,你可以把所有資料重新收好,綁好絲帶,將檔案夾放回原位。你環顧房間半晌,視線瀏覽過成列的書冊,它們則回應你以莊嚴肅穆的光芒。然後你打開門離去,把這一切關在你的背後,既安心又瞭然在你下次造訪之前,一切都不會被擾亂,因為你很清楚這裡除了自己之外別人無從進入。

也許不是每個人都渴望自己的記憶是像荷蘭德倫特省(Drenthe)檔案室的房間,不過,想像一下:你的所有記憶一塵不染,用保護檔案的去酸紙包裹著,完美的室內空調,加上便於搜索內容的目錄索引,更重要的是,即使有些資料超過五、六十年無人查閱,也能保證你讀取它時保持在最佳狀態。我們當中,誰不想要這種把我們的經驗全部妥善保存的完美記憶呢?

記憶由遺忘主宰

在思索記憶時,我們會透過譬喻。此外別無他法。柏拉圖把記憶想像成一塊我們在其上刻印經驗的蠟板,這個觀點反映在「印象」(impression)這個用詞上。往後的哲學家保留了這個書寫的譬喻,只是在每一次的創新換上不同的新說法:蠟板的時代之後,是莎草紙和羊皮紙,記憶變成了手抄本或書本。還有其他的譬喻形容記憶是個貯藏室,說它像儲存信息的圖書館或檔案室,也有人形容它像貯藏物品的酒窖或倉庫。到了十九世紀,神經學家開始以當時保存信息的最先進技術來看待記憶。一八三九年過後不久,「照相式記憶」一詞率先出場。接下來,留聲機(一八七七年)和電影(一八九五年)也在當時的理論論述中各自留下了印記。心理學家延續了這個傳統,記憶在之後被比喻為一種立體投影(hologram),最後是電腦。不管從蠟板到硬碟這當中經過多少改變,我們對於記憶的概念,仍然堅定遵循著譬喻鋪成的道路。

所有這些譬喻的共同之處,在於它們全都強調保全、儲存與記錄。在本質上,記憶的譬喻都是博物館學式的建構物,敦促我們把記憶想像為「完整無缺地保存某件事物」——最好是所有事物——的能力。這看似完全合理的說法,正是它的問題所在。因為事實上,記憶是由遺忘所主宰。

從我們對外在世界有所感知的那一刻起,遺忘接管了一切。我們身上最先處理感官刺激的五種感官接收器,其配備只供這些刺激極短暫停留,若沒在這裡立即進行後續處理,它們就會消失。這五種感官當中,處理視覺刺激的部分有最多的詳細研究。一九六○年,美國心理學家史培靈(George Sperling)發現我們如今所知的「圖像式記憶」(iconic memory)維持刺激的時間只有幾分之一秒。他提供實驗參與者十二個字母的圖卡,分為三排、每排四個字母,圖卡露出的時間為五○毫秒(一毫秒為千分之一秒)。接著馬上要求他們回答出第一排或第二、第三排的字母。實驗者事先並不知道史培靈會問哪一排的字母。平均而論,他們可以記住四個字母當中的三個。圖卡露出後的當下,它的圖像仍可近乎完整地被記下來,但條件是史培靈必須在四分之一秒內馬上提問要他們答出哪一排的字母。假如他停頓稍久一點,從二五○毫秒延後到三○○毫秒,圖像的記憶就會消失無蹤。在回答完第一排的字母後,如果再詢問受試者第二排或第三排的字母,信息同樣不復可得;在複製某一排字母的短短幾秒內,另外兩排已消失了。

這種快速的清除,也同樣出現在其他的感官上,但聲音的記憶——被稱為「回音箱」(echo box)——可留住刺激稍久一些,大約是二到四秒。為了在處理感官信息時不受干擾,刺激的存留是必要的。正由於圖像可以停留片刻,我們的感知在眨眼時才不至於中斷。這種視覺暫留現象,讓我們得以把投射在電影屏幕上每秒鐘二十四個分格圖像,體驗成單一流暢的動作,成為一部電影。不過,清除也是同樣重要的。如果信息存留得更久一點,它會開始干擾到接下來出現的刺激。亦即,遺忘如果不存在,其實不會提升記憶,反倒會製造更多的混淆。

記憶或遺忘,刻意簡化的二分法

我們的感官是否在對我們說明什麼道理?這種快速的清除動作,恰恰相反於我們對於完美記憶的檔案室或電腦的譬喻。遺忘並非感官記憶的缺陷,而是它們運作的必要部分。對其他形式的記憶來說,遺忘也有這種功能嗎?是否它實際上始終具有功能?「是什麼讓我們遺忘?」或「遺忘有什麼用?」這一類問題,有沒有更好的問法?我們是否只能聽任神經學和生理學上的先天機制擺布,還是說,我們有辦法改變它?不論記憶的譬喻多麼有助於了解,它們都把我們帶離了記憶與遺忘之間的連結。這或許也是關於遺忘的理論,其推論很少能超越同樣不具說服力的相反主張的原因之一。

對於「遺忘」的論述,甚至在語言的層次上也不夠精巧。圍繞著「記憶」發展出的語言遊戲,既充滿創意又生動。相較之下,關於「遺忘」的語言則顯得貧乏。首先,「忘記」(to forget)這個動詞,就沒有一個相對應的名詞。你記得的東西叫做「記憶」,而你忘記的東西則叫做——?語言存在著空隙,結果就是它也找不到形容詞。對於記憶,我們可以形容它是「清晰的」或是「模糊的」、「快樂的」或是「痛苦的」,但你忘記的東西,只是一個空缺、空無,不存在任何屬性或特質。

即使作為動詞,「忘記」也沒有真正的自主性。一如英語的「forgo」(放棄)和「forbid」(禁止)的前綴詞「for」一樣,「forget」意味的是「get」(得到)這個詞的反意。「忘記」是一個衍生的概念,代表否定:它是你思考「記憶」之後,構想它的相反物時得到的結果。

同樣令人感到困擾的是,我們在保存經驗的這類記憶上所使用的譬喻,與我們用在遺忘的譬喻之間,存在著強力的對比。前者具有某種魅力。書寫或許是整個人類文化史上最重要的發明,檔案室和圖書館則是應予以敬重的機構。我們把記憶類比於修道院、劇場與宮殿,心理學則一直選擇最先進、最負盛名的科技來作為記憶的譬喻。任何人拿遺忘的譬喻與記憶的譬喻作比較——篩網相對於照片,或濾盆相對於電腦——都可以發現這兩套語言在發展性上那種強烈而實在的落差。遺忘被迫湊合著使用與記憶的譬喻逆反的古怪用詞。如果我們忘了某件事物,那是蠟板過於乾硬無法銘刻,是墨水已經褪色,是文字已從羊皮紙上刮除,是有人按下「刪除」鍵,或是資料已不存在硬碟中。遺忘永遠只是清除、刪去,或是消失。

這種對於「記憶的譬喻」的倒轉,強化了我們對於「記住與忘記是相反詞、因此兩者相斥」的直觀。人們記得的東西顯然沒有被忘記,而他們忘掉的必然想不起來。「忘記」是套用在「記得」上的一個負號。然而,這是人類被我們自創的譬喻所迷惑的一個例子。事實上,遺忘存在記憶之中,就如同酵母存在麵糰裡。我們有著各式各樣「第一次經驗」的記憶,提醒我們之後還有無數次的經驗被遺忘了;少數我們可以回想起的夢,點出我們還有千百個乍醒時還記得、隨後就消散的夢境。即使是善於記住人們面孔的人,對於那些面容如何改變的歷史也同樣記性不佳。我們當中有誰可以大膽宣稱,自己不需要透過照片的幫助,就能回想起身邊的人十年前的長相?在這種將「記住」與「忘記」刻意簡化的二分法思維下,當我們發現自己現在記得的某件事與過去記得的並不相同,這樣的記憶究竟該歸於「記得」,還是「遺忘」?記憶與遺忘之間的關係,比較像是「完形繪圖」(gestalt drawing)裡被共用的輪廓:我們可以自己決定如何看待這個圖形。

挖掘遺忘的元素

我在寫這本書時,花了三年的時間,試圖找出包含在記憶中的遺忘元素。我們對記憶所提出的問題,最難以回答的似乎都與遺忘有關。為什麼有記憶的訣竅,卻沒有遺忘的方法?如果有的話,動用它們是否真的明智?被壓抑的記憶的命運會如何——或者說,它們會被放在什麼地方?被壓抑的記憶是否真的存在?為何肖像照往往會抹去我們對一個臉孔的舊有記憶?為何我們不太能記得夢境?為什麼有同事會記得你的點子,卻忘了那是「你的」點子?所謂「全面回憶」(total recall)的假說,亦即「我們經驗過的所有事物,都會在我們腦中留下永久的痕跡」,有何特別迷人之處?為什麼柯沙可夫症候群(Korsakoff syndrome)的患者記不得自己五分鐘前說過的話,卻仍能掌握一部分過去擁有的專業知識?記不住別人面孔的人,腦部到底是哪裡出了錯?

二○○七年,心理學家安道爾・圖威(Endel Tulving)決定統計文獻上曾提到的各類記憶,最終得到的總數是二百五十六種。沒人能確定是否有這麼多種遺忘,但無疑是多到讓我們斷了試圖將它們全數列舉出來的念頭;不過我們可以在這麼多種類中精選出幾種來說明。

我在挑選時,第一個考慮到的,是要把出現在自傳式記憶裡的這種遺忘類型列進去,因為自傳性記憶不僅會引起我們的注意,並且試圖記錄我們人生中發生的事件,如果自傳性記憶無法執行這些工作,絕對會引發我們的擔憂。於是這成了我開頭第一章的內容,因為我們一生中雖然會忘記很多事情,但最明顯的是在出生後兩、三年。

我們最早的記憶凸顯了圍繞在它們周遭的各種遺忘,仔細檢視後,我們發現了存在於它們之中、之後會讓我們忘記更多事的遺忘過程。我們可以從最早期的記憶學到的是,語言和自我意識的浮現有助於記憶的發展,不過我們通向更早期事件的通道也會同時關閉。只有當你背後的那道門關閉以後,你眼前的那扇門才會開啟。

夢幾乎是立刻把它背後的門關上。人們對於夢,是出了名的記憶不佳。但就像脆弱的第一次記憶一樣,夢的遺忘可以釐清關於記憶運作的一些問題。如果我們運氣夠好的話,醒來時會記得夢境的最後場景。接下來我們往往展開艱難任務,逆著時間回溯夢的最終場景之前是什麼,再之前又發生了什麼事?為什麼我們對這種時序逆反的記憶有這麼多問題?從對夢境轉瞬即逝的成因的觀察,我們可以學到什麼?

病理學上的遺忘

我第二個考慮的,是希望說明遺忘在病理學上的形式,能夠對記憶的處理過程提供意料之外的洞見。一九五三年,當時二十七歲的亨利・古斯塔夫・莫萊森(Henry Molaison)接受了一場腦部的大手術,切除大部分的兩側海馬迴,以控制其癲癇發作時的症狀,結果他從此喪失形成記憶的能力,此後一生的記憶力都不超過半分鐘。莫萊森的腦部損傷讓他成了腦部實驗的絕佳對象,他以「亨利・M」(Henry M.)之名接受腦部實驗超過半世紀,讓他成了戰後神經心理學文獻中,最著名的實驗受試者。莫萊森於二○○八年十二月去世,我希望在本書中,也能向他擔任實驗受試者之外的人生致敬。

在同一批神經心理學文獻中,「士兵・S」(soldier S.)只不過是個注腳。一九四四年三月,「士兵・S」在德軍前線因為砲彈爆炸,腦部枕葉受到嚴重傷害,導致極為特別的記憶失調:他再也無法記住人的臉孔,也辨認不出熟人的面孔。「士兵・S」在街上碰到母親時,他渾然不覺地錯身而過。他甚至認不出鏡子裡的自身臉孔。一九四七年,醫學界因「士兵・S」的案例,在確認了這個稱之為「臉盲症」(prosopagnosia或face blindness)的失調症。近年來,人們已經逐漸清楚也有先天性「臉盲症」的存在,同時它的患者也遠比我們原先以為的要普遍得多。

柯沙可夫症候群得名自俄國神經病學家謝爾蓋・柯沙可夫(Sergei Korsakoff),其起因為腦部受到損傷,由於它對記憶的影響範圍遍及過去和未來,所以會造成目前我們所知最劇烈的遺忘形式。因為新的經驗無法放入記憶中,所以在我們大部分過去的記憶被抹去的同時,未來的記憶也受到影響。柯沙可夫症候群讓病患失去行為能力,但是他們往往顯得輕鬆自在,並且坦然接受自己的障礙,因為他們本身也無法回想出太多抱怨的理由。有很長一段時間,人們認為柯沙可夫症候群的病患可以保存語意記憶(semantic memory),也就是關於事實與意義的記憶,不過一項關於「教授・Z」(Professor Z.)的實驗,推翻了這個看法。「教授・Z」是一名病患,而非研究人員,他在發病的幾年前曾寫下自傳,因此實驗中可以使用一些無疑曾存留在他記憶裡的資料。實驗顯示,即使他的語意記憶存在著缺漏,但當實驗的問題牽涉到較近期的過去時,這些缺漏變得更大、更多。「教授・Z」的案例說明了柯沙可夫症候群在不知不覺中加劇的進展過程:一開始只是走下坡,接著下來會掉落無底深淵。

無意識的遺忘

如果我們一直都很健康,就沒機會體驗「亨利・M」、「士兵・S」、與「教授・Z」所經歷的各種遺忘,不過即使排除這些病理學上記憶喪失的案例,遺忘仍舊可以提供我們對記憶過程的知識。過去二十年來,人們曾嘗試透過實驗來理解稱為「潛隱記憶」(cryptomnesia)的現象,你的腦中可能閃現一個似乎是原創的想法,稍後才發現你是之前從其他人口中聽來或從某處讀來的。「潛隱記憶」有時可能是「無意識的剽竊」(unconscious plagiarism)——這是較客氣的說法——的成因。在實驗室裡,可以透過巧妙操縱遺忘過程,來複製出潛隱記憶,訣竅是在恰好的時間點將剛好足夠的遺忘與記憶混合,這樣有關的記憶不會消失,卻也不會被視為是一個記憶。

我的第三個考量,是我們應該試著回溯到很久以前,去發掘現在對於遺忘的看法的根源。許多人捍衛的理論認為,我們經驗過的一切事物都會對記憶留下永久痕跡,在該理論中,我們可看出多項一九三○年代進行的神經學實驗所餘下的結果。現今對於「壓抑」(repression)的觀點,與佛洛伊德從一八九五年開始建構的理念有著深切的連結。我們仍在談論「埋葬」創傷,並相信創傷會潛存於無意識,並從中引發傷害。引自心理分析的譬喻操控我們對遺忘的直覺認知已超過一個世紀,甚至可以回推到更久以前,近來還被用在學術辯論中,像是對「復原的記憶」(recovered memory)的論戰。早在佛洛伊德之前,一位如今籍籍無名的英國家庭醫師亞瑟・韋根(Arthur Wigan)就已經把「心智的一部分完全不知道另一部分在做什麼」這種觀念形諸文字。一八四四年,他宣稱腦的左半邊與右半邊各自有其意識和記憶。雖然他的理論在當時無法說服任何人,即使是現在,我們也有適當理由可予以駁斥,但韋根——他自認是「神經學界的伽利略」——利用兩邊大腦的理論所解釋的許多內容,佛洛伊德要在半個世紀後,才會從我們心智中,意識與無意識這兩部分之間的關係來解釋。

另一種遺忘:記憶的修改

不論如何,我挑選主題最重要的目的如下:我想要說明,對於遺忘的研究證實了我們對記憶的期待與擔憂,也就是記憶具有惱人的改變能力。有時候不需要花太多功夫它就改變了。例如,你聽到關於某人的某件事,就會讓你對它們的記憶有所更新。或是你會明白自己有段時間在某方面遭到蒙蔽。然後你就只能眼睜睜看著過去的記憶被迫不斷調整,好配合新的記憶版本。如果你想避免這種效應以保護珍貴的記憶,最好的辦法就是把它們像「唯讀」檔案一樣儲存起來,並加上密碼。但是,生命有時候會增添記憶,從而改變了原本就存在記憶裡的某些東西。

二○○○年一月,匈牙利作家彼得・艾斯特哈茲(Péter Esterházy)的記憶就面臨了嚴苛的考驗,他所記得的童年生活與國安機構所公布的檔案資料截然不同。他在《修訂版》(Revised Edition)這部著作裡,描述自己如何被迫給予摯愛的童年記憶新的、而且有時極端尷尬的詮釋。這也是一種遺忘的形式——再也無法存取記憶對自己曾具有的意義。

或許沒有別的科技像攝影一樣,不僅被熱烈地用來對抗遺忘,而且與記憶的關係也沒太多矛盾。我們喜歡拍照留下難忘的時刻,這舉動暗示了我們自己很清楚,即使是「難忘的」也可能被忘記。我們期待照片能夠加強記憶,但是我們遲早會發現照片其實會開始取代記憶,特別是肖像照。當摯愛的親人過世,我們的記憶之中總會浮現一張他們的照片。為什麼我們的腦部無法同時留存照片和記憶?照片一向被稱為「帶著記憶的鏡子」,但是我們對這個會讓人忘記許多事物的記憶替代品,到底該有多少信心?

遺忘無法被掌控,不論我們再怎麼努力

面對摯愛親人的離世,我們會出現「誓不遺忘」這股強烈渴望。我們希望用阻止遺忘的方式,來好好珍惜這些記憶。這是弔唁信函中會出現的承諾,同時也像是我們對自己記憶許諾的呢喃咒語。反過來說,被迫離開人世的人,則希望能活在親人的記憶中,而過去稱從親人的記憶中消失為「第二次死亡」(second death)。在法國的恐怖統治時期(一七九三年至一七九四年),有些人在知道自己隔天將被處決後,寫下了訣別信,這些信顯示人類有多麼渴盼藉由自己絕不會被所愛之人遺忘的想法,來獲得慰藉。

記憶的難以駕馭,展現在遺忘的兩個方面。這世上不存在所謂的遺忘方法,希臘人留傳了「記憶術」(ars memoriae)給我們,卻沒有留下「遺忘術」(ars oblivionis),我們無法刻意用任何方法來忘記事物。遺憾的是,我們也沒有「確保不忘」的這種相反能力。我們忘記或沒忘記,全由記憶力所決定,而非由我們自己來決定。

遺忘的方法只存在於思想實驗的形式中。在電影《王牌冤家》(Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004)裡,女主角求助「忘情診所」裡的先進電腦,以抹去她對不愉快戀情的記憶。早在一九七六年,荷蘭漫畫家馬登・彤德(Marten Toonder)就在〈遺忘的小書〉(The Little Book of Forgetting)這個故事裡,提出同樣的思想實驗,陳述了一個簡練而有智慧的遺忘哲學。故事裡的遺忘方法是由一名「暗黑大師」所發明,實際上作者是在邀請讀者認真思考,去除不快樂的記憶是否真的明智。

在這本書中,我們主要是傾聽來自神經學家、精神病專家、心理學家、以及其他記憶科學家的說法,不過即使他們可以解答我們對於遺忘成因與形成過程的問題,但我們對記憶的理論知識與自身經驗之間,仍存在著尷尬手的距離。科學與自我反思之間形成了一個真空地帶,浮現其中的問題,迫使我們思考自己的記憶與遺忘。瑞士作家馬克斯・弗里施(Max Frisch)在五十五歲到六十歲時,偶爾會在他的日記裡羅列一些充滿敏銳洞察力的問題。它們有助於啟發我在書末列舉一些關於遺忘的難題。弗里施並沒有回答任何他自己羅列出的問題,幫我立下了極樂於遵循的典範。

遺忘,不只是記憶的否定

如果記憶是像這樣子就好了:一個寬敞的房間裡,光線從上方的窗口透下,一切看來整潔有序。你的記憶靠著牆邊成列排好,仔細地經過更新、記錄,並編排索引。你只需要走過去拿起其中一本書或一個檔案夾,解開絲帶,逐一翻閱,很快就找到你想要找的資料。你走到書桌前,把你的發現攤在光可鑑人的桌面上。你坐了下來。你的時間多得是。這裡非常安靜,沒有人會來打擾。當你閱讀完畢,你可以把所有資料重新收好,綁好絲帶,將檔案夾放回原位。你環顧房間半晌,視線瀏覽過成列的書冊,它們則回應你以莊嚴肅穆的光芒。然後...

目錄

序言

第一章 最初記憶:遺忘之河裡的島嶼

第二章 為什麼我們把夢忘了

第三章 困在當下的人:只有30秒記憶的亨利・莫萊森(H. M.)

第四章 忘記臉孔的人

第五章 當記憶開始走下坡,接著是深淵

第六章 無意識的抄襲

第七章 雙腦理論:神經學的伽利略

第八章 潛抑的記憶:創傷、壓抑與遺忘

第九章 「全面回憶」的神話

第十章 檔案與記憶:艾斯特哈茲家族的回憶

第十一章 攝影:永不遺忘的「鏡子」

第十二章 遺忘是第二次的死亡

第十三章 遺忘術

問問自己,關於遺忘的一些問題

圖片來源

參考書目

序言

第一章 最初記憶:遺忘之河裡的島嶼

第二章 為什麼我們把夢忘了

第三章 困在當下的人:只有30秒記憶的亨利・莫萊森(H. M.)

第四章 忘記臉孔的人

第五章 當記憶開始走下坡,接著是深淵

第六章 無意識的抄襲

第七章 雙腦理論:神經學的伽利略

第八章 潛抑的記憶:創傷、壓抑與遺忘

第九章 「全面回憶」的神話

第十章 檔案與記憶:艾斯特哈茲家族的回憶

第十一章 攝影:永不遺忘的「鏡子」

第十二章 遺忘是第二次的死亡

第十三章 遺忘術

問問自己,關於遺忘的一些問題

圖片來源

參考書目