(試閱1)南區人早點首選

日本小說家角田光代在她《今天也謝謝招待了》書中,用「天眼年」來描述以前討厭排斥的食物,到了某一年紀突然開始嘗試、甚至愛上;「靜宜早點」就是讓我開啟「燒餅天眼年」的傳統早餐店。

靜宜早點賣的是傳統燒餅油條,每天清晨一爐爐現烤燒餅、牛/豬肉餡餅、蔥餅、紅豆餅、芋頭餅……排排站在店門口的方桌上,外帶隊伍的長長人龍恰巧與出爐的速度相當。有時週末早晨,尖峰時段店裡人手忙不過來,也會看到中年熟客夾了燒餅、自行付錢找零;或是看到有客人一次外帶了二十張餅,不免出現其家人們嗷嗷待燒餅回家的畫面。

高中好友H的家在信義南街,離我幼時居住過的社區大樓隔一條路而已,因此我們的味蕾清單有大量重疊,或該說南區人們好像有著相似的愛好清單,而靜宜必是其中一間,她獨鍾燒餅夾蔥蛋或荷包蛋。而據家人說法,從小家裡就常外帶靜宜的早餐(但我毫無印象),父親特別喜歡這裡蔥多肉點綴的蔥餅,他每週六清晨固定會和同好們一起去騎登山車,而車隊同好之一的書法老師也常會買這裡的非基改豆漿,帶去山上給大家共享;我一開始不懂燒餅,倒是偏愛他們的蛋餅,口味選擇不需像坊間早餐店多而雜,有特色足矣:牛肉/豬肉/玉米/原味,近期則多了蔬菜口味。剛煎好的蔥花與蛋液柔軟而濕潤,包在自家製香酥的餅皮裡美妙融合;而肉類和蔬菜蛋餅則是用了大量紅蘿蔔絲、洋蔥,一口咬下還有黑胡椒的鹹香醬汁流出,不需任何調味醬就迅速完食;早先因為不喜歡白芝麻粒的味道而抗拒燒餅,但近期發現它並不造成阻礙,十次有九次改吃燒餅夾蔥蛋。

後來在《臺中飲食風華》一書中讀到靜宜早點的介紹,「老闆不強調早餐類產品的多樣化,反而認為太多的種類會分散掉產品的品質,以經營專一來不斷要求自己,像店裡只賣豆漿不賣米漿。」十多年前出版的書提到的堅持,至今仍是如此,這也是為何我曾照著菜單,每種甜餅、鹹餅、飲料都吃過一輪而無一項是地雷的原因吧。

餐點之外,我一向都很欣賞這間店的「氣氛」。台灣早餐店多是家庭式經營,客人一多之後,店員不免手忙腳亂、時有抱怨責怪家人,甚至直接當場起爭執,讓客人一早就得被迫觀看這齣(家庭)鬧劇。但或許是因為我常在離峰時段到靜宜用餐,總是沉浸在一種祥和愉悅的調調,每次去老闆都會元氣親切的大聲招呼「早」,也常聽到和熟客間親切對話「同款嗎?」「睏到金罵?」「今仔日阿捏丟厚?」而某次在附近鐵板燒店巧遇店員大姐後,也開始得到加倍的熱情關愛;個人認為這才是早餐店該有的精神。

一直以來我只要有喜歡的人,往往不需開口,身邊的人都會了然於胸,對於人事物的愛意總是會不經意流露,無法掩飾,而對於一間店、一座城市也是如此。每年夏天,高中好友都會相約小旅行,去年要搭火車出發前,和H提議先一起去吃靜宜早點、再外帶到車上給其他人,可以說是最佳業務員,逮到機會就向人推薦。在我們準備要離開時,「旅人之森」的Joying剛好推著嬰兒車進來,和她睽違近一年沒見面,竟在早餐店巧遇,我是又驚又喜,但她卻冷靜的說:「我知道妳很喜歡這間呀!」彷彿早有預料我會在此出現。

一直到後來偶然聽父親說起,才知道靜宜早點的店名是來自於「靜宜大學」。1950年代當時的「靜宜女子英語專科學校」校舍就在復興路三段、公理街、學府路之間,1983年靜宜早點在大學後門開業,不過幾年後靜宜大學就搬遷至沙鹿區現址,徒留靜宜早點的店名讓人知道這塊地的過去。

(試閱2)躲進小書屋

我一向都是聽從朋友建議的人,舉凡下一個旅行地、推薦小吃店、電影心得……只要聽到了解我的人說「我覺得妳會喜歡,」就一定會找時間去看看,這種不需透過演算法程式、基於友誼愛的推薦最為精準。

早在真正去到「一本書店」之前,就耳聞多次,先是旅人之森的Joying推薦住南區的我可以去看看,後來有次香川打工認識的日本友人來台,於是問Yokoneco的Sandra:「如果日本朋友來台中,妳會帶他們去哪啊?」她不假思索回答:「一本書店啊!」她常帶孩子去吃布丁看書,是作為生活中獎勵的存在。不過行動力一向弛弱的我,直到去年立冬時,才第一次造訪這間綠川旁的小店。

舊酒廠旁的綠川兩側林蔭茂盛,川旁小巷適合散步遛狗,每每騎車進來都有種「不好意思打擾了」之愧疚。一本書店就藏在巷內公寓一樓,「看大自然的花草樹木如何在寂靜中生長;看日月星辰如何在寂靜中移動……我們需要寂靜,以碰觸靈魂。」書店入口引用了泰瑞莎修女的字句迎接來訪的人們。

推開拉門,傳出甫過世的Leonard Cohen低沉粗礪的歌聲,約七坪大的空間,左側是小廚房兼收銀台及三四座書架,右側則是可坐著讀書喝茶的靠牆書櫃桌。櫃上的書量不多,但看得出來皆是店主Miru的私心推薦,有文學人文有藝術和料理、有經典有新刊、有嚴肅理論也有小冊詩集,選書口味和我平常讀的類型相似,但往往能得到更廣更深的延伸閱讀。

我也喜歡讀她手寫的櫃標:「比學做甜點更重要的是先學會阿嬷的味道」「生活裡有書有食物就豐足了」「台中人,台中事」「7月12日一本書店選在梭羅出生日開門」「小小本氣質大」……讀來總會心一笑。後來在台中相關書的那區挑了一本《日治時期的台中》,結帳時她問我是否知道葉榮鐘先生?曾任林獻堂秘書的他,在出版的日記中也提到不少當時的政治社會文化運動。我想,社區小書店無論如何還是要保留一層書櫃給這座城市,讓在地人與新移民都有瞭解城市的管道。

於是偶爾下午就會來此,點個微苦軟綿滋味的焦糖布丁,翻翻面前書桌的新進推薦書。有時候趕稿繁忙,中午時會強迫自己在工作與工作之間休息,便會預定書店的午餐,一旦拐進綠川旁,就像突然被按下暫停鍵、休止符一般;河堤邊黑冠麻鷺也轉著圈圈、伸開胳肢窩在曬太陽,書店的店主和客人們一起欣賞、不忘評論讚揚牠的優雅與懂得享受生活。座位上總會有寫著「午安:)凡瑜」的字卡,作為溫暖的迎接,我喜歡這裡的烤雞肉蔬菜咖哩,如遇春分秋分還會有特製的竹籃便當,白飯、水果優格、茄子洋蔥等蔬菜的食材都選得好,不需太複雜的料理方式就能展現美味。

社區的小書店如便利商店般兼具多種功能,偶爾週末來參加讀書講座,或是週三週五下午來取「嬿蓉的麵包」(在家製少量手工酵母麵包、需網路預訂,書店則為取貨點,放了隔夜也還是濕潤好吃)。今年初發行的店刊《一日一日一步一步》,從文字、攝影、編輯、插圖都是Miru一人包辦,刊物就像本人一樣,溫柔的底下是由博學組成的鐵,聊閱讀、聊綠川和植物、聊老台中獨有的味道和她的私房食譜。

在台北工作的朋友最近搬回台中老家,嚷著無聊不知去哪,「總之先去一本書店看看吧!」我想了一下後說。才終於能理解當初朋友們向我推薦的心情,Miru就像是要開始認識這座城市的新手入門指導老師,也像是尋常日子裡象徵平靜的一方淨土。

梭羅在《湖濱散記》一書中談到閱讀,「如果有必要,就讓我們在河上少造一座橋,多走點路繞過去,但至少要在那環繞著我們那片更加黑暗的無知深淵上架起一座拱橋。」綠川橋邊的書店,同時也撐起我們通往真善美彼方的橋樑。

(試閱3)想買吐司機

不知為何中區對我來說有種致命的吸引力,可能喜歡老物件的人,多少也會對住在老街區的老房子有所憧憬吧。

去年開始找租屋時,曾看上一間鄰近台中公園、興中街的老公寓套房,雖然舊但坪數大、價格便宜,重點是那地點離萬代福戲院只要走路五分鐘,對我而言是加權指數乘以十的高分。但所有朋友家人聽到那路名都面色凝重的說:「那裡晚上會不敢一個人走噢」「年輕女孩子租在那不好吧」,不過我就是不見黃河心不死的頑固個性,還是執意央朋友去看看。結果當我從兩旁分別是「小吃店」(不是那種小吃)和「蘋果紅茶店」(不是那種茶)的中間走道上去公寓時,看到樓梯兩旁盡是酒瓶煙蒂就正式心死,乖乖回到單純宜居的南區,不敢再有非份之想。

但我還是常在去萬代福看電影、美術社買紙、偶爾週末和朋友去老保齡球館「大功圓」打「夜保」(夜光保齡球,每天固定時段有燈光秀)的路上,順道開發我在中華路的私心地圖。中華路在1960到1970年代時期曾是極為熱鬧的夜市,全盛時期攤位數曾高達六百攤,因此幾乎每攤蚵仔煎、烤肉、臭豆腐……都至少是四十年老店或數代傳承,短短一公里內藏了不少老字號小吃。但我從小習慣在忠孝路夜市覓食,既然家附近都有這麼多老味道選擇了,何必特地大老遠跑去其他夜市呢?因此逢甲夜市還是大學時期陪台北朋友才第一次去,中華路夜市也是直到這幾年才開始涉足。

而我十次有九次會往附近的「阿斗伯」鑽。

阿斗伯沒有正式店面,是專賣冷凍芋、豆花、蓮子等甜湯的攤車,位在成功路和興民街交叉口的騎樓。初嘗阿斗伯是台北朋友來借宿時順道帶回來的(沒錯,和帶「貪吃鬼」蛋糕給我是同一位)。後來自己在夏日午後騎到成功路,卻來來回回遍尋不著,單向道要回頭又是繞一大圈,幾趟下來脖頸曬紅透了,才發現是我提早到,攤車還在前面路口轉角備料、尚未推過來呢。

於是乾脆把機車停了,趁空檔在我不熟悉的巷弄散步,眼尖發現斜對面有一舊式現代建築,招牌為「森玉戲院」,藍綠配色的扁扁字體搭配幾何分割的建築外觀,回家一查,果然又是「水河體」,王水河先生當初也有參與戲院建築設計,老建築的留存能提醒後代過路人們這城的歷史過往。

兩點半一到,原本空空的巷子突然駛進多台轎車,像是某種集會或暗號,全部聚集在剛推出來的阿斗伯攤車前等著外帶。點了豆花配一份烤吐司,吐司比一般木瓜牛乳店的厚,烤得酥又有嚼勁,一面抹鹹香乳瑪琳一面是甜草莓果醬,明明是基本款口味,但卻讓人不停思索到底是哪個環節讓他的烤土司如此與眾不同,目光甚至移轉至桌上的PHILIPS烤麵包機,想買一台試試能否複製口感。也難怪不管內用外帶,客人都不忘多點一份。

而豆花只有一種,湯底不是糖水而是花生湯,淡淡香氣的甜涼讓人暑意全消,也能作為一口接一口吃著烤吐司的潤滑。某次點的吐司遲遲未到,後來發現是順序搞錯送至別桌,等吐司上桌時豆花已所剩無幾,店員像是為了致歉,也像是讀懂我心思般主動說了:「要幫妳加湯嗎?」至此真正成為阿斗伯的死忠支持者,傍晚點心或是晚上瑜珈課後、看完二輪電影的宵夜。

也因為吐司加豆花的組合太令我著迷,所以就算店名叫做「冷凍芋」,我去了十幾次卻一次都沒嘗過。不過某次和一本書店Miru聊天,聊到某家的芋頭時好時壞,「但阿斗伯的真的是……投降!」不只是她,租屋在大功園保齡球館附近的若慈也說:「中華夜市沒什麼好吃的啊……就只有阿斗伯了吧?」一桶桶甜湯擄獲了各年齡層信徒的胃。

(試閱4)週二便當日

我喜歡讓「工作」與「生活」處在不同區塊,每日移動的過程像是藉機在掃描途中街景,也能讓自己半強迫式的認識不同區塊的台中日常。

在甜甜圈店打工時,起初偶爾會自己準備簡單的便當,通常是三明治或前一晚剩菜,休息時間散步到綠園道上的長椅用餐。過不久就沒那麼勤勞了,轉而開始偵測附近的店家,旁邊的向上市場是我的首選:細乾麵和附肉鬆的魯肉飯都值得為它久候的「阿隆麵攤」、總會遇到同事的簡餐店「公正小吃」、發薪後可以到「茗人」茶館吃附珍奶的蒲燒鰻飯、可以補充蔬菜量的「素心緣」……

對我來說,味蕾資料庫的建立就像進電影院前不先看預告片的習慣,最好是不帶任何成見,一間一間實地走過,如《中午吃什麼》一書中所言,「餐飲業存在著一種經濟學上說的「長期均衡(long-run equilibrium)。餐廳的品質好壞,通常可以用幾種靜態特質來判斷,例如,它們吸引的是什麼樣的顧客類別。」有大嬸排隊的店通常料好實在、老味道,斤斤計較的他們不會被華而不實的食物吸引;如此這般反覆嘗試、驗證後才能得到屬於自己的清單,訓練自己美食雷達的敏銳度。

這一兩年由於工作形態轉變,午餐只有週二和週日中午有空外食,在稿子與稿子之間,不太允許自己在餐廳久坐,菜色多元且有效率的便當才是正解,但便當店週日幾乎全部公休,因此週二成為我的「便當日」,每週開發不同樣式口味。

位在美村路上的「莊家火雞肉飯」也是打工時常去吃的,店家於1981年開業,火雞肉飯和魯肉飯的套餐附有兩種菜及油豆腐、滷蛋,我很喜歡帶了沙茶口味的白菜滷,以及他們稱湯作「海苔水」的寫法。這裡外帶的速度奇快,幾乎是「火雞肉飯」四字一說出口的瞬間,打包阿姨已遞上分裝兩盒的便當,因此人潮來來退退,從沒見過排隊。隔壁的「好品小吃店」也是我心頭好,用餐環境乾淨,魯肉便當裝在像小學生用的分格餐盤裡,樸實的家庭味每天吃也無妨,配菜總不忘加一塊軟嫩的滷豆腐,店家會再擺上蒜泥和油膏。

另一個我用來判斷一間小吃是否美味的指標是──門口老賓士停放的數量。老賓士或老寶馬的車主多半是有點年紀、經濟無虞的大叔,珍饈百味必也嘗過不少,能滿足這群飽經世故的刁嘴的小吃攤,味道肯定不俗,比如說林森路上的「阿彰飯担」。阿彰除了排骨飯和爌肉飯之外,另有其他便當店較少見的「紅糟肉飯」,我一向不愛吃排骨,只有為了他們家破例,先炸過再滷得軟透,肉質不乾澀,切細的筍乾和酸菜一起淋上滷碎肉也是絕配。既然擁有市場難以取代的技巧,就不必用多樣化菜單、拉長營業時間來吸引顧客,是以阿彰只營業中午時段,還是常常晚來一步、只剩一塊肥爌肉可以選。

偶爾換個口味會去中美街的「廣味燒臘」,這間中午時生意甚好,一排員工就定位,便當的組成像是工廠輸送帶一樣,分工流程精準,彷彿演練了數十年的默契。若想吃日式、精緻路線的便當,則吃從台南來開分店的「青鳥屋」或附近五權五街的「厚燒」。前者由「佔空間」設計包裝的外盒很受歡迎,被譽為「文青便當」,保險起見得要當天一早先打電話預訂,竹片便當的配菜不油膩,之前買過一次給父親,原本擔心份量不足,但卻也得到「色香味都不錯」之肯定。厚燒的配菜也是口味清淡,米飯Q彈,真正好的便當是白飯和主菜一樣被重視。兩間店的內用位置都不多,外帶便當盒則是一直一橫以疊疊樂方式向上堆高,如城牆般壯觀。

在一成不變的例行中,給自己安插「便當日」的挑戰作業,反倒能變成每週期待的小事。

(試閱5)寫一封情書給你

先前在雜誌上讀到一篇關於榮格的共時性(Synchronicity),指的是當心靈內部和外在世界同步發生的「有意義的巧合」,用來解釋因果關係無法解釋的現象,比如夢境成真、想到某人某人便出現等等。我向來認定自己是有「巧合體質」的人,因此讀到這段,馬上浮現過去種種案例的畫面;和「給孤獨者書店」的小豫重逢便是其中一幅。

小豫和我是在台北的前一份工作時認識的同事,當時他還是兼職的大學生,一邊也在經營「紙條電台」專頁,他的文字是如此細膩柔軟,畫的圖單純童趣,一如他給人的感覺般。後來相繼離職後雖無聯絡,但我總在臉書上默默關心著他的喜悅與哀愁。

三年前他去了一趟印度德蘭薩拉,那陣子讀到他的狀態總讓我想寫點訊息問候,思忖許久卻起不了頭,便這樣擱著。當時我剛搬到台中,一邊接案一邊在甜甜圈店打工,冬天某個週六下午,店裡突然進來一組男女,男孩雖然戴口罩遮去大半張臉,但四目相交的瞬間,我仍認出他就是小豫啊!我們驚喜激動地奔向對方擁抱,「我最近才在想你耶!」聽起來多像客套話但卻千真萬確。

和他同行的女孩是他大學同學jiajia,他們正一起準備申請審計新村(過去省府時期的員工宿舍)空間。約一年後,他以《金剛經》中「給孤獨長者」的故事替書店取名,和「野餐廳發行」悄悄地點起昏黃溫暖的燈,每次從側邊樓梯上了這棟老宿舍二樓,一脫鞋踏進舒適的木地板、邊呼叫兩人的名字時,就像回到家一樣。兩房兩廳的格局裡有小豫選來的詩集、文學等二手書,以及jiajia的畫、印刷和獨立出版;這幾年來空間如有機體不斷在變換陳設,每隔一段時間去看總有新的面貌,像最近他們原本分隔的工作空間合併了,獨立出用餐區,開始供應週末的歐式黑咖哩和手作點心飲料。

料理主要由jiajia負責,我喜歡一邊吃著加了黑巧克力和番茄的咖哩飯,一邊和她展開關於回Q的米粒或是柔嫩如馬鈴薯的蒜頭等對話。她一直都有在研究活版印刷,將自己的畫與小詩印成名片、筆記本……喜歡她偷偷藏在小地方的細膩,比如說在帆布小包的洗標印了美麗的字句,在她和小豫身上,我常常可以看到「很極致的做小事」的畫面。今年初我想替自己的名片製作新版本時,第一個想到的就是她。帶著手繪的草圖去工作室找她,參觀了前陣子她從老師傅那裡接收的老印刷機,「我很喜歡字的邊邊有點溢墨的感覺,」她說著製版、印刷的程序,以及各種紙品印出來不同效果,言談中流露出她對傳統印刷的熱愛。

明明是自己畫的圖,拿到名片時還是像收到禮物一樣。經過jiajia的排版(她說,背面的字乾乾淨淨,像妳給人的感覺一樣),以及活版印刷濃濃的墨嵌進凹凹的線條裡,有種安靜的氣質,厚而輕的棉紙放在名片夾裡也很有存在感,忍不住開始期待每一次新的會面、每一個拿出名片說故事的機會。

而對我來說,給孤獨者與其說是書店,更像是感受文字語言力量的橋樑連結。小豫像是浪漫細胞構成的生物,書店常會發想與讀者交流的活動,如「你的最近,我的最遠」(寫下你的近況寄給書店,紙片會隨機夾入店內的二手書裡);或是之前在佔空間「+10 加拾年」活動上,請你填寫問卷,他再寫信給十年後的你。除此之外,他每週二深夜主持線上廣播「愛的自由黨」,放幾首歌、朗讀一段書和詩句,或是他的近況與想望,磁性厚實的聲音往往能安撫焦躁的情緒。

「但願如此果敢堅毅的妳,一步一步、踏實地去遇見十年後的自己,找到她、也感染著她與妳一般的溫柔香氣。」小豫給十年後的我的信中這樣寫著,他的文字像薪柴、像山岳,能化為日子裡的推進動力與支持。

| FindBook |

有 5 項符合

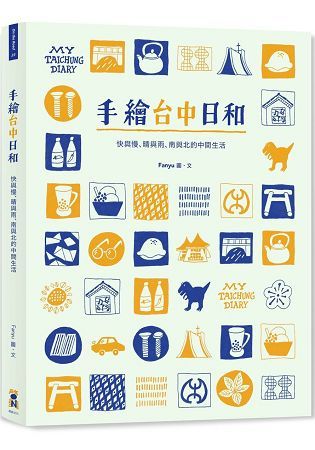

手繪台中日和:快與慢、晴與雨、南與北的中間生活的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 160 |

二手中文書 |

$ 277 |

中部旅遊 |

$ 298 |

旅遊 |

$ 308 |

中文書 |

$ 308 |

臺灣 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:手繪台中日和:快與慢、晴與雨、南與北的中間生活

療癒系插畫家Fanyu這次也要以手繪與文字,將認真生活的感動片刻完美封存。

我是台中人,因為住在這裡而想更了解關於她的一切;

因為更多了解而一層一層疊上對她的愛。

我想我所有的學習與積累,都是在練習如何向他人述說家鄉的美。

謝謝台中,這塊撫育我的土地,這片照耀我的日光。

「家鄉」?是出生地?是成長地?還是工作、居住最久的地方呢?

講到台中,往往讓人聯想到太陽餅、逢甲夜市跟宮原眼科,療癒系插畫家Fanyu的第四本手繪作品,將腳步帶回她所居住生活的台中。將人生至今的30年歲月,與台中這片土地的連結,拿出來翻了翻、抖了抖、曬了曬,在新發現中有早已遺忘的兒時回憶,從習以為常的街角風景窺看到了昔日城市風華,在每天的日常中挖掘出台中獨有的小事,作為一個台中人,記錄下專屬於這座城市的生活型態及共同記憶。

從小喝到大的是「美乃屋」的木瓜牛奶,然後當然要配上一份烤土司;開業超過30年,「靜宜早點」的各種燒餅、餡餅,豢養著南區人的胃;想要一段綠川畔的寧靜午餐時光,及滿足心靈的閱讀書單,就到「一本書店」;參加了文山社區大學,由黃慶聲老師開的「走讀台中」課程,重新認識了這座城市的過往;從好友那得知最想念的老麵店「麵哥麵嫂」重出江湖,隔天馬上衝去一解相思愁的激動;每個台中高中生的年輕歲月,「水利尊賢大樓」絕對佔有一席之地;在甜甜圈店「haritts」打工,工作之餘也獲得珍貴的人生滋養……一字一句、一筆一畫,她筆下的台中面貌,鮮活得好似也成為你我的一部份記憶。

▲鐵道以南

身為台中人,讀的是台中路上的台中高農附設幼稚園和台中國小,早餐買「東泰西點」或「光復饅頭」,戶外教學要先去外帶一盒「真好吃壽司」放在背包裡出遊,求學階段每件制服都是在對面「中昌百貨店」購買,「國際照相館」從相片裡參與了我們家每件大小事,對面則是我小二上書法的第一個教室,還有週末全家一起租片的百視達、在小林配的第一副眼鏡……如果說「過去的積累」是構成一個人性格的基底,那台中路便是我體內的一條血脈。

▲城中城

中區保有一切我所喜愛的元素:日治時期或現代主義建築、適合散步的騎樓街道、舊招牌字體、長滿灰塵的老文具店、百年麵包鋪、客人和店主都傳承了多代的小吃……城市是有機的,未來會如何發展難以預知,若市民們能一同抱持著「想讓『在台中生活』變得更有趣、更好玩」的心情,城中城便能逐漸恢復生命力。

▲街區之西

常去的館子、咖啡廳、書店、藝文展覽……多半在這區,所以無論是和朋友相約聚會,或是要找服務業性質的工作都會來此,對我而言,兼具了社交娛樂的功能。通勤路上騎經柳川、上課前的空檔沿著梅川散步、打工下班後在市民廣場慢跑運動……街區之西乍看年輕,但也能在喧鬧中覓得靜謐、明快間找到放鬆。

▲台中人聊台中

同樣居住在台中,來自不同領域的9組朋友,有獨立書店店主、小說創作者、廢墟攝影師、移居台灣的日本人……他們眼中的台中樣貌、自己閒暇時候的去處、會推薦給外地朋友的台中路線。當然,也有Fanyu自己的回答:「最喜歡冬天的暖陽,以前剛從台北搬回來時,常常會入迷的看著陽台的冬衣被日照擰乾,或是用力吸著有陽光味道的厚被子。」

▲帶你更多認識一點道地台中

散落於台中各區的冰果室、最能代表台中飲食文化的茶店、Fanyu私心推薦的台中伴手禮及紀念品,還有讓你更深入了解台中的台中讀物。不是最紅打卡名店名單,卻是最接地氣的日常風景。

這本書照例不是觀光取向、不是導覽手冊,篩選標準完全是添加了回憶啊情感啊的個人偏好,就算介紹店家也是以沉穩而非花俏、老派而非新潮、樸實而非噱頭為主。「這些地方幾乎都是距離我住處方圓五公里範圍內(還好我常搬家),有些新發現、有些人推薦、有些老習慣;同時這些也是我的偏愛、我選擇生活在這座城市的理由。」

作者簡介:

Fanyu(林凡瑜)

1987年生,現居台中。

生活在寫字、走路、畫畫、料理、讀書的循環中前進著,努力取得多重身份間的平衡。

擁有輕易喜歡上一座城市的能力,也有一旦喜歡就要讓全世界都知道的率直。

把旅行的養分織成圖文日記,著有《手繪旅行日和:台北、東京到巴黎,我離不開的咖啡館、文具雜貨店與市集》《手繪京都日和:與鴨川共同生活的日子們》《手繪香川日和:瀨戶內海的人情旅居手帖》。

臉書專頁:www.facebook.com/FanyusPaintingDiary

個人網頁:www.fanyudiary.com

TOP

章節試閱

(試閱1)南區人早點首選

日本小說家角田光代在她《今天也謝謝招待了》書中,用「天眼年」來描述以前討厭排斥的食物,到了某一年紀突然開始嘗試、甚至愛上;「靜宜早點」就是讓我開啟「燒餅天眼年」的傳統早餐店。

靜宜早點賣的是傳統燒餅油條,每天清晨一爐爐現烤燒餅、牛/豬肉餡餅、蔥餅、紅豆餅、芋頭餅……排排站在店門口的方桌上,外帶隊伍的長長人龍恰巧與出爐的速度相當。有時週末早晨,尖峰時段店裡人手忙不過來,也會看到中年熟客夾了燒餅、自行付錢找零;或是看到有客人一次外帶了二十張餅,不免出現其家人們嗷嗷待燒餅回家的...

日本小說家角田光代在她《今天也謝謝招待了》書中,用「天眼年」來描述以前討厭排斥的食物,到了某一年紀突然開始嘗試、甚至愛上;「靜宜早點」就是讓我開啟「燒餅天眼年」的傳統早餐店。

靜宜早點賣的是傳統燒餅油條,每天清晨一爐爐現烤燒餅、牛/豬肉餡餅、蔥餅、紅豆餅、芋頭餅……排排站在店門口的方桌上,外帶隊伍的長長人龍恰巧與出爐的速度相當。有時週末早晨,尖峰時段店裡人手忙不過來,也會看到中年熟客夾了燒餅、自行付錢找零;或是看到有客人一次外帶了二十張餅,不免出現其家人們嗷嗷待燒餅回家的...

»看全部

TOP

作者序

前言

「你是哪裡人?」

去年初從日本打工度假三個月回來後,最急切的渴望便是「想要更深入了解台灣」一事。

在日本與初相識的外國人互動時,一定免不了介紹彼此國家的文化、宗教、飲食……小至ETC費率等民生物價、大至兩岸關係,無奈大學聯考歷史地理都不及格的我,這種時刻常仗著外國人應該不會求證的僥倖心態,隨口胡謅一通,但心虛感愈發強烈,因此回國第一個任務便是想辦法消除。

秉著這樣的三分鐘熱度,一回鹿港老家,行李都還沒拆完,就馬上報名了在傳單上看到的社區大學「鹿港傳統信仰」課程,打算先從自己出生地的文史古蹟了解...

「你是哪裡人?」

去年初從日本打工度假三個月回來後,最急切的渴望便是「想要更深入了解台灣」一事。

在日本與初相識的外國人互動時,一定免不了介紹彼此國家的文化、宗教、飲食……小至ETC費率等民生物價、大至兩岸關係,無奈大學聯考歷史地理都不及格的我,這種時刻常仗著外國人應該不會求證的僥倖心態,隨口胡謅一通,但心虛感愈發強烈,因此回國第一個任務便是想辦法消除。

秉著這樣的三分鐘熱度,一回鹿港老家,行李都還沒拆完,就馬上報名了在傳單上看到的社區大學「鹿港傳統信仰」課程,打算先從自己出生地的文史古蹟了解...

»看全部

TOP

目錄

前言

◎Part.1 鐵道以南:南區、東區

引言:我家門前有小河

我家的忠孝路﹝美乃屋、清真館、蕭爌肉飯、吉蜂蒸餃﹞

榕樹下飯擔﹝魯肉莊﹞

南區人早點首選﹝靜宜早點﹞

「誰點蔥蛋!」﹝天津苟不理湯包﹞

躲進小書屋﹝一本書店﹞

Midori kawa﹝綠川﹞

振興南台中﹝天外天劇場﹞

歐吉桑搭訕記

離家五分鐘的蛋糕店﹝食いしん坊﹞

公共工作室﹝國立公共資訊圖書館﹞

夜晚散步

大人的書法課﹝正老牌清水排骨麵、六六順牛肉麵﹞

◎Part.2 城中城:中區、北區

引言:學習與散步

城市解說員﹝TC Time Walk台中時空散步、舊城...

◎Part.1 鐵道以南:南區、東區

引言:我家門前有小河

我家的忠孝路﹝美乃屋、清真館、蕭爌肉飯、吉蜂蒸餃﹞

榕樹下飯擔﹝魯肉莊﹞

南區人早點首選﹝靜宜早點﹞

「誰點蔥蛋!」﹝天津苟不理湯包﹞

躲進小書屋﹝一本書店﹞

Midori kawa﹝綠川﹞

振興南台中﹝天外天劇場﹞

歐吉桑搭訕記

離家五分鐘的蛋糕店﹝食いしん坊﹞

公共工作室﹝國立公共資訊圖書館﹞

夜晚散步

大人的書法課﹝正老牌清水排骨麵、六六順牛肉麵﹞

◎Part.2 城中城:中區、北區

引言:學習與散步

城市解說員﹝TC Time Walk台中時空散步、舊城...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: Fanyu

- 出版社: 啟動文化 出版日期:2017-12-28 ISBN/ISSN:9789864930753

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:224頁 開數:17*23

- 類別: 中文書> 旅遊> 臺灣

|