第一章 重逢不識

池駿是被「匡匡匡」的砸門聲吵醒的。

前一天他熬夜改方案改到今天早上五點,終於趕在地球另一面的客戶下班前把方案傳給了對方,他連電腦都顧不上關,倒在沙發上昏睡過去,本打算一覺睡到下午,誰想剛閉眼三個小時,就被丁大東叫起來了。

被打擾了好夢的滋味十分糟糕,池駿黑著一張臉爬起來,打開門的表情就像是閻王出巡。

丁大東被他的臉色嚇了一跳,但一想到自己懷裡的小傢伙,頓時什麼都顧不得了。

「駿駿駿駿我的駿,你可一定要幫幫我!」

池駿皺著眉頭問:「出人命了?」

「出鳥命了!」

池駿下意識地低頭看丁大東的鳥。

丁大東一扭胯躲過了他的視線,讓懷裡的小傢伙露出了腦袋:「不是我,是牠。」

丁大東活了快三十歲,沒什麼別的愛好,就愛遛鳥。不過這裡要說明的是,他遛的是正經鳥——會喘氣,會撲騰,小翅膀一搧一搧,小眼睛一眨一眨,小嘴巴一張一張的那種鳥。

他家裡養了三隻和尚鸚鵡,名字清心寡慾,長得圓頭圓腦,個頂個的好看。這次受傷的是其中最漂亮的白銀絲和尚,丁大東早上起床時,就見著他的心肝寶貝耷拉著半邊翅膀無精打采地立在抓杆上,羽毛掉了一地,羽毛被拽掉的地方還在往外滲血。

而另外兩隻鳥則神氣活現地站在籠子的另一邊,其中一隻嘴角還叼著一根銀毛。

不用說,打架了,二打一,贏得不光不彩。

這隻白銀絲和尚是丁大東剛接回來沒幾個月的幼鳥,原本的藍和尚綠和尚是人家送的,養了兩年膘肥體壯,丁大東手癢又接回來一隻幼鳥,等到翅膀硬了,就琢磨著合籠——前幾天相安無事,他這心剛放下來,結果今天就出了這麼大的婁子。

池駿對鳥不懂,但光憑常識也能看出牠模樣淒慘:「翅膀骨折了?」

「還不知道呢,那兩個小霸王打的。」丁大東哭喪著一張臉,「我急著帶牠去醫院,結果樓下四個輪子的都堵得不能動,這不來求你了嘛。」

池駿是丁大東的好友,住在同一社區裡,「恰好」有一輛特別拉風的摩托車。

雖然池駿睏得太陽穴直跳,但遇到鳥命關天的事情他無法狠心不理,他回屋洗了把臉讓自己清醒幾分,換了身俐落的騎裝,領著丁大東去了地下停車場。

五分鐘之後,一臺拉風的哈雷摩托從車庫裡飛馳而出,尾燈在沉沉霧霾中劃出一道亮眼的紅線,閃瞎了無數在長龍車陣裡動彈不得的車主。

這輛摩托車是池駿極為重視的寶貝,當初在車行被他一眼相中,交了訂金後足足等了三個月,才漂洋過海到了他手裡。池駿對車愛護無比,每個月都要養護,即使工作再忙也要抽空去郊區跑山,若不是丁大東這次求上門來,他本打算摩托車後座的第一次留給自己未來的愛人。

黑衣騎士壓低身子,精神高度集中,仔細地尋找著車與車之間的空隙,油門轟鳴,靈巧得像是一隻黑豹。

屌絲(加註,屌絲:網路流行語,意指人生失敗者、人生輸家,意近台灣的「魯蛇」。)乘客一手拉住他的皮衣下襬,一手護著懷裡的小傢伙,嚇得磕磕巴巴:「池駿你慢點!算了算了還是快點吧!啊不行了慢慢慢我要吐了!」

在丁大東胃裡殘留的晚飯湧上喉嚨之前,池駿終於把兩位乘客送到了目的地。

丁大東顧不上噁心,抱著病號屁滾尿流地爬上寵物醫院的臺階,先一步建檔掛號。

池駿單腿撐地,摘下頭盔,甩了甩汗濕的頭髮。幾個穿著高中校服的小女生看紅了臉,推推搡搡,加快腳步從他身邊經過,等超過他時,又慢騰騰地拿出手機自拍,「不經意地」讓這位帥氣的騎士落入她們的鏡頭。

池駿並沒有注意到自己已經成為了他人的風景,他的視線落在了寵物醫院的招牌上,盯著上面寫著的「認真寵物醫院」幾個字覺得有些好笑。

……院長取這名字的時候是認真的嗎?

池駿把車停在了路邊,拎著頭盔走進了這家認真寵物醫院。

醫院還沒開門,丁大東進來時櫃檯小姐正在擦地,見他慌慌張張地進來,趕忙打開電腦為他登記訊息。

「姓名?」

「丁大東!」

櫃檯小姐細聲細氣地說:「我是說主人姓名。」

「哎呀我說的就是我的,丁大東!」

不怪人家誤會,這名字聽著就跟開玩笑似的。

「那寵物姓名?」

「蓮子羹!羹會寫嗎,就是上面一個……」

「先生,我用的是拼音輸入法。」

池駿站在門邊聽著兩人的對話,若不是場合不合適他實在太想笑。

丁大東的父母不擅長取名,丁大東遺傳了這一點。

比如他懷裡這隻新寵白銀絲和尚,因為一身白中帶著一點溫柔的灰色羽毛,就取名叫蓮子羹。聽著不倫不類,可他家裡那隻綠和尚叫聖誕樹,藍和尚叫機器貓,一對比之下……

……反正池駿還挺能理解為什麼那兩隻鳥會欺負這隻。

花了幾分鐘登記了訊息,丁大東抱著鳥就往診室裡走。

這醫院規模不小,地上兩層,地下一層。櫃檯登記處旁邊是一扇半人高的鐵柵欄門,穿過這道小門走過一個拐角,眼前豁然開朗。

這是一條狹長的通道,左手邊是一排房間,每間房間前各掛著一個小牌子,右手邊則是一溜長椅,因為他們到得太早,除了他們以外沒有其他人。

池駿從沒養過寵物,這次是他第一次踏足寵物醫院,看什麼都覺得稀奇。他從走廊的這頭走到那頭,視線在房間門口的掛牌上挨個掃過。

這裡一共有四間診室、一間配藥室加化驗室,現在都關著門,診室的掛牌上寫著今日坐診醫生的名字,下面還寫著醫生擅長的方向。其中三個診室的醫生擅長的都是常見的寵物貓狗兔,剩下一個名叫「任真」的醫生,擅長的居然是鳥類和爬寵類。

丁大東以前來過幾次,熟門熟路地往任醫生的診室鑽,結果敲了半天門都沒人應。

跟過來的櫃檯小姐趕忙說:「先生先生,現在還沒到我們的開門時間,幾位醫生都剛來,在下面換衣服,您少安毋躁,在門口等一會兒吧。」

丁大東只能哄著懷裡的寶貝再多忍幾分鐘,小和尚疼得直把腦袋往另一邊翅膀裡躲,他的心啊真要碎成一片一片的了。

除了這幾個關著門的診室以外,還有一個無門的大房間是專門用來給收治寵物做靜脈點滴的地方,裡面整齊得像是辦公室格子間,每張桌子三面圍了擋板,桌上安置了一個折疊籠,桌前擺著一個供主人休息的椅子。

因為他們來得實在太早了,除了他們之外只有幾隻住院的小動物在打點滴,見來了兩個陌生人,貓貓狗狗伸長脖子盯著他們,還有小狗不顧胳臂裡的留置針,嗚嗚地哼唧著,想要和池駿玩。

丁大東懷裡的小鸚鵡被嚇到了,懨懨地縮著腦袋。

池駿也不好自己去招貓逗狗,乾脆陪著丁大東守在任醫生的診室門口,兩人低頭小聲說話。

丁大東見他對這裡感興趣,輕聲為他解釋:「這醫院剛開業不到一年,是省裡第一家能給鳥和爬寵看病的,他們任院長確實有兩把刷子,不少鳥友特地坐車來找他看病。」

池駿昨晚睡得太少,頭腦昏昏沉沉,他實在撐不住,側著頭抵住身旁的牆壁,張開嘴巴打了個哈欠。

與此同時,走廊那頭配藥室的門打開,一名長相清秀、眉眼溫柔的青年從屋裡走出,跟在他身邊的小護士估計是說了個笑話,逗得他嘴角彎彎,笑聲比清晨的畫眉還要動聽。

而青年的出現,讓原本提不起精神的池駿猛地清醒過來,打了一半的哈欠被硬生生停下,半張開的嘴巴裡盛滿了驚嘆號。

站在他對面的丁大東注意到他的反常,下意識地順著他的目光回頭看去。

從配藥室裡走出來的兩人也注意到了這邊等候的患者家屬,為首的青年主動向丁大東打了聲招呼,見他懷裡抱了一隻鳥,便問他:「您是等任醫生的?他一會兒就上來了。」

「好的,好的。」

「如果需要我們幫忙的話,可以隨時叫我們。」

「嗯嗯。」

青年停頓了一下,微微側過頭,有些關切地問:「您的……您的朋友沒事吧?」

「啊?他沒事啊……」丁大東說著轉回了頭,卻被站在他對面的池駿嚇了一大跳。

——這小子發什麼瘋,好好地在醫院裡待著,怎麼突然把摩托車頭盔戴上了?

青年又多看了他們幾眼,不過他早上事情很多,手裡的托盤上還放著給住院的動物們配的藥,實在無暇去管那位莫名其妙的頭盔怪人。

他走過他們身邊時向兩人點頭示意,可頭盔怪人沒有絲毫表示,抱手倚著牆壁,看上去十分冷淡。

青年不知道的是,在反光面罩的阻隔下,池駿的目光沒有一刻離開他的臉龐。

青年的身影拐進了點滴室中,他忙於安撫住院的小傢伙們,給牠們換藥餵食,小護士跟在他身旁,幫他按住一些不聽話的小動物。

池駿站在門外,出神地望著不遠處的青年,渾身上下繃得好似鐵板一樣,而他垂落在一旁的手緊緊地攥成拳頭,不受控制地輕輕顫抖。

不熟悉的人看到池駿這樣,恐怕會誤以為他在生氣。唯有熟悉他的丁大東才知道,他這其實是在緊張,就像是……動物的應激反應一樣。

丁大東摸摸下巴,八卦兮兮地問:「是鳥看病,不是你看病,你緊張什麼?」

池駿頂著那個可笑的頭盔,隔絕了丁大東探究的視線。

但面對好友的一再追問,池駿無奈地說出了實情。

「剛才走過去的那個人,他叫何心遠,是我大學時交往過的男友。」

丁大東眉毛一挑:「看你這樣子,看來你們分手時鬧得不太愉快啊。」

「何止不愉快?」池駿的苦笑聲自頭盔下傳出,「……人這一輩子,誰沒瞎眼愛上過人渣?」

丁大東不可思議地看看那個在動物身邊耐心工作的青年,強壓下聲音:「人不可貌相啊!他看著挺和氣,對動物也很溫柔,居然這麼渣?把我們小駿駿傷成這樣?」

池駿搖搖頭。

「……不,你誤會了,我才是那個人渣。」

丁大東差點被自己的口水嗆死,他瞪著一雙銅鈴大的眼睛,不可思議地看著池駿:「你……人渣?我的小駿駿,你怎麼和這種詞掛在一起了,快給我說說,你怎麼就人渣了?」

他懷裡的蓮子羹突然精神起來,也跟著叫:「人渣、人渣!」

丁大東「哎呦」一聲,哭喪著一張臉,也顧不得逼問池駿了:「我的小寶貝,翅膀都斷了,怎麼還有心思學這種髒口啊。」

鸚鵡學舌和小孩學舌不一樣,鸚鵡學舌只能學會幾個固定搭配的短句,牠們不能像人一樣理解名詞動詞形容詞的區別。鸚鵡學說人話時鳥主人會小心地教導牠們,但有時候防不住,會讓牠們學會一些「髒口」,也就是人類常說的髒話。

比如丁大東家裡的那兩個小霸王,當時他和前女友鬧分手,吵架吵得樓上樓下都聽得見,等到前女友從他家搬出去了,兩個小霸王齊聲恭喜他:「丁大東,臭傻逼!」氣得他三天沒睡好覺。

這隻小可愛他精養細教,生怕一身白毛惹塵埃,結果今天倒了血楣,居然糊里糊塗地學了一句髒口。

蓮子羹還在衝著池駿叫:「人渣、人渣、人渣!」

池駿無奈地伸出手指彈了彈牠的小腦袋:「是啊,我是人渣。」

一人一鳥就人渣的問題聊了半天,忽聽身旁傳來一陣悅耳的男聲:

「兩位先生,任醫生到了。」

池駿渾身一僵,半晌才支支吾吾地說了聲「嗯」。

叫他們的人不是別人,正是池駿的前男友何心遠。

任醫生穿著一身白袍,臉上自帶「妙手仁心」四個大字。他三步併作兩步地跑過來,打開診室門,示意丁大東帶著受傷的小鸚鵡進去。

他們兩人在屋內討論病情,池駿立在門邊像是門神一樣。

何心遠作為助手,盡忠職守地守在門邊,這樣如果醫生有什麼需要吩咐的,他能第一時間反應過來。

他們兩個大男人一左一右地站在門邊,肩靠著肩,把門堵得嚴嚴實實。

何心遠不太習慣別人離他這麼近,他奇怪地看了看身邊的男人,清秀的臉上寫滿了疑惑。注意到他的視線,池駿一動都不敢動,簡直像是木頭人一樣。

池駿的內心充滿矛盾,既希望何心遠離他遠遠的,又不希望對方走得太遠。其實他心裡有非常多想問的事情,想問他們分手之後何心遠過得好不好,想問何心遠為什麼沒繼續深造,想問何心遠有沒有新的對象……

……可這些,他全都沒有資格問出口。

當初池駿傷何心遠傷得太深了,他們的感情緣起於一個過分的玩笑,而緣滅時兩個人甚至沒有當面說一句再見。

池駿那時候太幼稚,等他過了幾年回頭反思,才明白自己究竟有多混蛋。他不是沒找過何心遠,但那時候何心遠已經畢業不知去了何處,他們又不是一個專業的,池駿用盡了一切辦法都得不到他的消息。

原以為何心遠會成為他心中一個永久的心結,沒想到兜兜轉轉,他們居然在另一座城市相遇了。

這是不是說明,他還有機會彌補自己的錯誤?

池駿透過頭盔回望何心遠,完全沒意識到自己的黑衣配上圓圓的頭盔,形象有多麼詭異,簡直像是恐怖片裡的飛車殺人黨。

何心遠膽子小,被他看得毛毛的,謹慎地向旁邊挪了一步。

現在醫院已經開門了,陸陸續續有寵物家長抱著貓貓狗狗來看病,見到在室內還戴著摩托頭盔的池駿,都下意識地繞過他走。

因為診室的門是開著的,不少人看到了那隻可憐的小鳥,養動物的人都有愛心,紛紛問道:「這鳥可真漂亮,翅膀怎麼弄的?」

像是在回答大家的問題一般,蓮子羹忽然衝著池駿的方向,扯著脖子叫了起來:「人渣、人渣!」

眾人:「……」

何心遠:「……」

無辜中槍的池駿頗覺心累,趕忙解釋:「牠那翅膀真不是我掰的,是和其他鳥打架弄的,羽毛也不是我揪的,真和我無關。」

他這話不知道何心遠信沒信,反正其他幾位家長都沒信。

不知是誰小小聲說了一句:「哦呦,好好的大男人在屋裡連頭盔都不摘,誰知道是不是臉上都是鳥的抓痕叼痕哦。」

要是池駿想證明清白,直接摘下頭盔就好了,可現在何心遠站在他不到二十公分的地方,一雙水潤的眼睛充滿疑惑地看向他,僅僅是這一個眼神,就讓他的手數次抬起又放下,完全提不起勇氣讓真實的自己出現在對方面前。

……這樣看起來真是更可疑了。

好在沒過多久,任醫生就下了診斷:「這隻鸚鵡應該是翅膀骨折了,但究竟是哪根骨頭肉眼不好判斷,需要做個X光片。」

丁大東點頭如搗蒜:「做做做。」

任醫生:「行,這是單子,你去櫃檯交錢吧。」他又轉向守在門口的何心遠,喚道:「心遠,帶鸚鵡下去照個X光。」

這家寵物醫院的手術室和醫療設備室都在地下一樓,只有醫院的工作人員才能下去,寵物家長只能在一樓等待。

丁大東不放心,看著停在自己手指上的小寶貝,心疼地摸了摸牠毛茸茸的腦袋:「醫生,我能跟下去嗎?牠現在受傷了,拍片子的時候肯定要牠展翅,我怕牠不讓陌生人碰,會叼人。」

「沒關係的,心遠很有經驗。而且X光室有輻射,除了操縱人員都不能進去。」

丁大東還是有些猶豫,池駿走過去拉了拉他,輕聲說:「心遠沒問題,他非常招動物喜歡。」隔著頭盔他的聲音有些失真,但仍然能聽出他重重地咬在了喜歡二字上。

在他解釋的同時,何心遠已經走進了診室,站在了受傷的鸚鵡面前。他先小心地伸出一隻手指輕撫蓮子羹頭頂,蓮子羹歪了歪頭,並沒有拒絕他的撫摸。接著,他兩指並用,溫柔地在牠的頭頂、頸側、後背流連,還順著牠的頸部下滑到了牠鼓脹的小肚子上,曲起手指輕輕地撓了撓。

蓮子羹沉浸在了他的愛撫之中,甚至把頭側向了何心遠手指的方向,主動用自己的臉頰磨蹭何心遠的手掌。

這時,何心遠伸出了另一隻手,試探性地觸碰鸚鵡骨折的翅膀。

通常來講,寵物在受傷狀態下是非常戒備的,甚至在疼痛狀態下連主人也會攻擊。所有人屏住呼吸,眼睛不眨地盯著何心遠,擔心他因觸怒小傢伙而受傷。誰想,蓮子羹僅在他的手貼到翅膀上時抖了一下,低低地哀叫了兩聲,然後就不再吭聲,十分安靜配合。

何心遠也鬆了一口氣,他趁熱打鐵,騰出一隻手平托在蓮子羹面前,輕聲呼喚:「蓮子羹,過來,哥哥帶你去看病好不好。」他非常有耐心,像是在對待一個小孩子一樣,柔聲細語地哄著牠。

從池駿的方向看去,何心遠低垂著頭,臉上是久違的耐心與溫柔。曾經被自己壞心吹過無數次的髮漩就近在咫尺,可池駿卻不敢上手摸摸,無法得知他的頭髮是不是還如記憶中一般柔軟。

很快,蓮子羹撲騰著完好的小翅膀,跳躍著撲進了何心遠的手心。何心遠捧著牠,另一隻手護著牠的傷口,用下巴蹭了蹭蓮子羹的頭頂。

小鸚鵡甜甜地叫了一聲,安穩地窩著並不掙扎。如果僅看牠完好的那半邊身子,牠簡直就像一個毛絨玩具停在他手心。

「那我先帶牠去照片子了,您放心,很快的,不過片子洗出來大概要二十分鐘。」何心遠細心解釋。

丁大東混沌地與他對視,過了好幾秒才「啊」了一聲,胡亂點頭稱好。他失態地盯著何心遠的背影直到他走到了樓下,腦中哪還有什麼心肝寶貝鸚鵡,只剩下那個穿著白袍的身影了。

池駿眉頭一皺,拉著他走出診室,問他:「剛才心遠和你說話,你臉紅什麼?」

丁大東哼了哼:「不能因為你傷過一朵花,就剝奪我欣賞美的權利啊。」他交往對象不分男女就看臉,對外宣稱顏性戀。何心遠的長相真是戳中了他的審美,若不是池駿這小子盯著何心遠時全身上下都彌漫著想把對方吃下肚子的心思,丁大東真想追追這位小醫生。

朋友妻不可戲——前妻也不行——他這點節操還是有的。

他抬起胳臂撞了撞池駿:「他帶鳥下去照片子至少十分鐘,你戴一個大頭盔我看著都嫌熱,摘下來透透氣唄。」

池駿想想也是,摩托頭盔極為防風,裡面悶得要死,他憋了這麼久都快被憋出幽閉恐懼症了。他抬手摘下頭盔,隨手胡擼著自己頭髮,重重地呼出一口濁氣。

——下一秒,他失態地把頭盔摔在了地上,眼睛發直,盯著樓梯口的方向腦袋裡一片空白。

明明在一分鐘之前,他和丁大東親眼看到何心遠抱著鳥去了地下室,怎麼一分鐘之後,何心遠換了一件髒兮兮的大T恤,滿身狗毛,牽著一隻鬆獅犬從二樓跑下來?

「小肉球!小肉球的爸爸在嗎?」滿身狗毛的青年被那隻堪稱肉球炸彈的鬆獅犬一路拽下來,他伸張脖子四處張望著,尋找著狗狗的主人。

他的視線在巡視了等候室的所有寵物家長之後,很自然地來到了丁大東和池駿身上。當二人對視的那一刻,池駿呼吸都停滯了,喉嚨的肌肉鎖緊,再多一秒他就能讓自己窒息。

——何心遠看到他了,何心遠會怎麼說,何心遠會怎麼想,何心遠會不會衝上來揍他……

如果他打了自己一耳光,自己要不要把另一邊臉送上去給他打?

然而青年的眼光根本沒在他們二人身上停頓,視線平滑地自他們臉上瞟過,很快落到了聞訊趕來的櫃檯小姐小楊身上。

| FindBook |

有 7 項符合

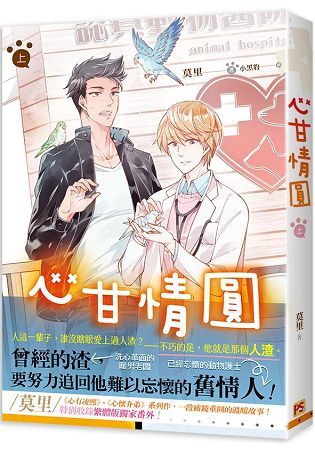

心甘情圓(上)的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 2 則評論,查看更多評論 |

|

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 100 |

二手中文書 |

$ 237 |

大眾文學 |

$ 237 |

BL/GL |

$ 255 |

小說/文學 |

$ 270 |

華文 |

$ 270 |

中文書 |

$ 270 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活

圖書名稱:心甘情圓(上)

池駿萬萬沒想到,自己會再度見到前男友。

避無可避之下,他試圖遮掩自己,就是不想與對方打照面。

畢竟,人這一輩子,誰沒瞎眼愛上過人渣?

然而如今池駿發現,比愛上人渣更不幸的是──

他就是那個人渣。

可池駿後來發現,自己的遮掩純屬自作多情,

因為曾被他狠狠傷害過的前男友,早已將他遺忘。

當年原本是動物醫學系高材生的何心遠,

在因故生病後缺失了不少記憶,其中,便包括池駿。

再度相遇後,池駿本希望自己能彌補當年的錯誤,

但在知道何心遠已然遺忘過去,不再需要他的彌補後,

池駿決定,他要趁此機會隱瞞兩人曾經交往過的事實,

並藉由動物醫院裡各種寵物的助攻,

來重新接近這讓他牽掛不已的舊愛!

本書特色

莫里 《心有凌熙》《心懷介弟》系列作,一段破鏡重圓的溫暖故事!

特別收錄獨家番外!

人這一輩子,誰沒瞎眼愛上過人渣?

──不巧的是,他就是那個人渣。

曾經的渣,要努力追回他難以忘懷的舊情人!

↑ ↑

洗心革面的暖男老闆 已經忘懷的動物護士

作者簡介:

莫里:心有萌汙,看啥都基。

我的讀者都是有才有財的美少女。

TOP

章節試閱

第一章 重逢不識

池駿是被「匡匡匡」的砸門聲吵醒的。

前一天他熬夜改方案改到今天早上五點,終於趕在地球另一面的客戶下班前把方案傳給了對方,他連電腦都顧不上關,倒在沙發上昏睡過去,本打算一覺睡到下午,誰想剛閉眼三個小時,就被丁大東叫起來了。

被打擾了好夢的滋味十分糟糕,池駿黑著一張臉爬起來,打開門的表情就像是閻王出巡。

丁大東被他的臉色嚇了一跳,但一想到自己懷裡的小傢伙,頓時什麼都顧不得了。

「駿駿駿駿我的駿,你可一定要幫幫我!」

池駿皺著眉頭問:「出人命了?」

「出鳥命了!」

池駿下意識地低頭看丁...

池駿是被「匡匡匡」的砸門聲吵醒的。

前一天他熬夜改方案改到今天早上五點,終於趕在地球另一面的客戶下班前把方案傳給了對方,他連電腦都顧不上關,倒在沙發上昏睡過去,本打算一覺睡到下午,誰想剛閉眼三個小時,就被丁大東叫起來了。

被打擾了好夢的滋味十分糟糕,池駿黑著一張臉爬起來,打開門的表情就像是閻王出巡。

丁大東被他的臉色嚇了一跳,但一想到自己懷裡的小傢伙,頓時什麼都顧不得了。

「駿駿駿駿我的駿,你可一定要幫幫我!」

池駿皺著眉頭問:「出人命了?」

「出鳥命了!」

池駿下意識地低頭看丁...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 莫里

- 出版社: 平心出版 出版日期:2018-09-13 ISBN/ISSN:9789864940493

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:288頁

- 商品尺寸:長:210mm \ 寬:148mm

- 類別: 中文書> 漫畫/輕小說> BL

圖書評論 - 評分:

| |||

|

|