一樁故意誣陷的竊盜指控,面臨校方冷漠施壓,

成了壓垮余皓十八年不幸人生的最後一根稻草。

他沒有親人、朋友,還是個同性戀,

赤貧彷彿成了一種原罪,窮人就該墮落。

既然身不由己,至少他能選擇何時結束。

燒炭自殺後,他站在夢過無數次的長城邊緣,

滿心絕望,即將跌下眼前深淵之際,

一名身穿鐵鎧的男人伸手拉住他──

「我是將軍,你的夢境守護者。」

將軍給了余皓信任與希望,在對方的幫助下,

余皓成功奪回自身夢境的主宰權,打敗內心的黑暗。

臨別時刻,他將夢境圖騰捻下一塊送給對方;

是將軍點燃他新生的勇氣,余皓也希望能守護他!

不再封閉內心,余皓獲得了新朋友、新生活,

然而新的疑問同時開始不斷浮上──

將軍到底是誰?會是自己身邊的某個人嗎?!

本書特色

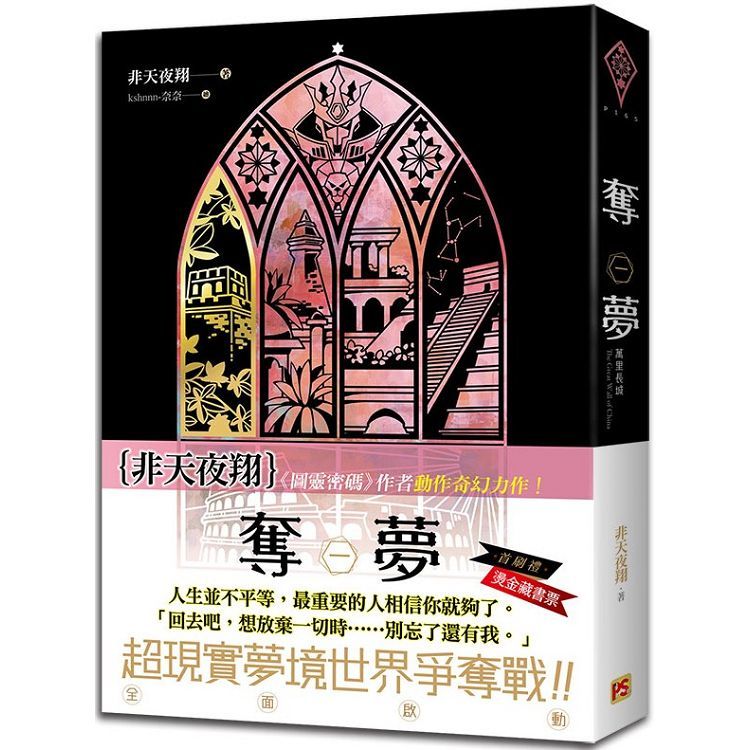

《圖靈密碼》作者非天夜翔老師動作奇幻力作!

人生並不平等,最重要的人相信你就夠了。

「回去吧,想放棄一切時……別忘了還有我。」

超現實夢境世界爭奪戰全面啟動!

| FindBook |

有 6 項符合

奪夢 一 萬里長城的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 210 |

二手中文書 |

$ 261 |

科幻/奇幻小說 |

$ 281 |

華文 |

$ 281 |

小說/文學 |

$ 297 |

中文書 |

$ 297 |

文學作品 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:奪夢 一 萬里長城

|