第十一章

司年在家裡宅了好幾天,金玉知道他每次舊傷發作的時候心情都不好,便也不拿外面的事情來煩他。

整整一週,司年都過得慵懶頹廢,就連阿吉醒了都沒去看過。

其實陰雨天的時候,舊傷雖然會痛,但窩在床上抱著被子睡覺是件很愜意的事情。尤其段章還是個體貼人,把一切都安排得妥妥當當。

司年不喜歡穿鞋,又愛把室內溫度調得很低,段章便在家裡各處都鋪了上好的羊絨地毯。純白色的像雲朵一樣,哪怕直接躺在上面都很愜意。

衣櫥裡也多了很多換季的衣服,尤其是緞面的長袍睡衣,是司年最鍾愛的款式和面料。他就喜歡穿著睡衣赤腳到處走,而且換衣服換得特別勤快。

房間裡的插花也每天都在換新的,還是段章親自動手的。他每天下班的時候就會帶一束花過來,有時是雛菊有時是向日葵或繡球花,每天不重樣。

一個好的環境,有利於身心健康。

一份好的食譜,也有利於……發胖。

一週過去,天氣終於放晴的時候,司年的背也不痛了。他瞇著眼站在鏡子前打量自己的臉,莫名覺得臉頰上的肉似乎多了一點,上秤一量,重了一公斤。

司年在鶴山待了一百一十九年都沒胖過,被段章養了一個禮拜竟然胖了,這讓他不得不懷疑段章是不是在他的飯菜裡下了豬飼料。

至少段章自己是沒胖的,所以這一定是個陰謀。

放晴的午後,司年躺在搖椅上瞇著眼鼓搗手機,在思考毆打小朋友的一百零一種方式。小朋友恰好打電話過來,絲毫沒有預料到他即將到來的悲慘命運。

「今天想出門嗎?」

「做什麼?」

「上次說有個禮物想送給你,忘了?」

司年覺得有貓膩,什麼禮物不能帶回來非要他出去拿?段章還搞得神神祕祕的,一副要幹大事的模樣。

可什麼事能比他胖一公斤還要大?

「不去。」司年回得乾脆。他在網上看到過類似的場景設想,人類的霸道總裁們特別喜歡搞一些很俗套的東西,遊樂園、豪華餐廳、電影院、遊艇,一條龍服務,甚至可以出個產業鏈。

嵐苑沒有停機坪,北京又不靠海,段章就算想送個飛機遊艇都不方便,不去。

「那要怎樣才能答應我呢?」段章一點也不惱,像在哄人。反正一個星期七天,司年總有六天半是需要哄的。

「你胖了嗎?」司年忽然問。

「嗯?」

「不胖不要來跟我說話。」

段章一時有些愣怔,過了好一會兒才意識到究竟發生了什麼。他大約可以理解司年的心情,出身鶴京的愛美的少年,哪能容許自己變胖。

但在這一點上,段章並不能跟他同甘共苦。

「你可以選擇跟我一起晨跑,二樓還有一間健身房。」段章道。

司年陷入了沉默,他不打架會手癢,但運動了大概會手斷。運動是不可能運動的,堂堂大妖法力通天,呼風喚雨,怎麼能在路邊跑步。

這一定又是段章的陰謀。

但是他又想了一下段章發胖的樣子,覺得太對不起自己的眼睛,吃虧的還是自己,於是便大發慈悲的放過了他。

段章跟他約在下午四點,他會從公司開車回來接他。

今天是個難得的好天氣,看到豔陽高照的時候司年的心情也不由轉好。他跑進衣帽間轉了一圈,看著半屋子的新衣服,最終挑了件不常穿的襯衫。

時間到了他出門一瞧,段章已經靠在車門上等他。大夏天的,西裝和領帶早就被他脫下,他又把袖口挽起露出結實小臂和金屬腕錶,顯得很隨性。

看到司年的時候,段章微微側頭,眼睛裡流露出幾絲意外和欣賞。黑色的絲質襯衫可不是誰都能撐得起來的,身段必須要好。

秦特助把品牌方遞過來的冊子讓他挑的時候,他就知道司年一定適合這件衣服。哪怕像現在這樣搭配一條最簡單的黑色牛仔褲,都很讓人心動。

像一個風流貴公子。

這位貴公子此刻也在想類似的事,只是畫風跟段章不一樣。段章穿白的,他穿黑的,不是情侶裝勝似情侶裝,就是有點兒像……黑白無常。

可能是最近鬼差見多了,容易發散聯想吧。

「給。」段章隨手從車裡拿出一杯奶茶,網紅奶茶店買的,特助找人排了一個小時的隊。

司年接過,一邊插吸管一邊很自然的上了車。等到車子開動的時候他也差不多瞭解了這杯奶茶的口味,點評道:「太甜了,茶味太淡。」

「下次再換一家。」

「你怎麼不說直接包下來改良口味呢?」

段章笑著戴上墨鏡,「也不是不行。」

今天段章開的依舊是一輛敞篷跑車,因為司年特別喜歡這種能夠開蓋的。風呼呼的吹著,把頭髮全吹亂,但卻一點兒也不醜,因為大自然就是最好的造型師。

其實主要看臉。

但段章今天似乎聽到些不一樣的聲音,有一下沒一下的,不如鈴鐺聲那麼清脆,但總在耳邊響起。他不由瞥了司年一眼,終於在他耳邊發現了祕密。

司年注意到了他的視線,「好看嗎?接風宴那天的賀禮。」

那是一只單個的耳墜,金色的鏤空雕花小圓球裡裝著一粒紅寶石做的相思豆,整個小圓球也不過指甲蓋大,小巧精緻。風輕輕一吹,那相思豆便在球壁上來回叩擊,發出悅耳聲響。很容易便讓人想起那句詩——

玲瓏骰子安紅豆,入骨相思知不知。

段章的關注點卻不在這裡。「誰送的?」

司年挑眉打量他,似乎聞到了他嘴裡的醋味。不過屠夫今天心情尚可,便不逗他,說:「是商四那老不死送的。你不知道,他其實是個很喜歡做手工活的木匠,他對象據說是個裁縫,真是絕配。」

木匠配裁縫,可不是絕配麼。

就在這時,司年終於發現周圍的街景有些眼熟,「打孔橋?你帶我來這兒做什麼?」

「到了就知道了。」段章卻沒多說,逕自找了個地方停車,然後帶司年沿著街道往前走,不一會兒就到了一個讓司年分外眼熟的地方。

他記得上次他來打孔橋時,餐館老闆告訴他:這家藝術館換了新老闆,正在裝潢。

新老闆是段章?

段章用開門的動作回答了司年的疑惑,他紳士地側過身子,說了聲:「請。」

司年不知他葫蘆裡賣的到底是什麼藥,可打孔橋實在是個非常特殊的地方,段章帶他來這裡一定也有特殊的用意。

這讓他不由想起了他跟段章在街角咖啡店打過的一個賭。

緩緩勾起嘴角,司年信步走進了煥然一新的藝術館,用他那挑剔的目光打量著周圍的一切。

場館很大,入門的白牆上就錯落有致地掛著一些色調鮮明的畫。司年看不懂那些後現代的作品,更無法欣賞那些雜亂線條,所以大部分時候他都在觀察展館內部的建築結構。

如果那些畫是藝術品的話,那這展館本身就是一件巨大的藝術品。

展館的頂部被做成了巨大羽翅的模樣,純鋼架結構,鋪以大片大片的可翻轉的玻璃窗作為羽毛。當那兩扇翅膀張開,擁抱陽光,讓一切溫暖猶如實質般灑落在充滿原始工藝風格的金屬架、還有那光潔如鏡的牆壁上時,身處其中的人,就像置身於一片純淨的異次元空間。至於那些點綴的綠植,一定是上帝的饋贈了。

奇妙的空間感讓司年那少得可憐的藝術天賦得到了極大滿足,連帶著那些看不懂的抽象畫都顯得親切起來。

他不禁問段章:「這是你找人專門設計的?」

段章微笑,「其實展館本身的設計跟這個就差不多,我只是稍微讓人改了改。時間很緊,不能大動。」

實際上段章專門託南區分局張局長找來全部由妖怪組成的施工隊,並親自上門,請北區傅先生把關設計稿,力求在不讓普通人起疑的同時,達到最完美的效果。

「你帶我來就為了看這個?」

「不是,展館裡面當然還有展品。今天是新館落成的第一次展出,你是唯一的客人,我想給你看的是本次展覽中唯一的一件展品。」

唯一,這是多麼動聽的詞彙。段章用了兩個唯一,足見他的鄭重和用心。

如果說剛到打孔橋的時候,司年還只是有些猜測,那現在這個猜測基本上就可以落實了。有什麼東西一定要放在這裡展出,有什麼東西值得段章費那麼大周章,他想說什麼、做什麼,司年全部都可以猜到。

「走吧。」司年表面平靜,心裡卻已經有了一絲波瀾。就像被春風吹皺的湖面,波瀾還很小,而直到他看到擺在展館正中央,恰好被一束陽光籠罩在內的展臺時,湖面忽然颳起了風。

就像當年碧海上的流離之風。

司年還記得他剛成年的時候,無淮子來給他送賀禮。他站在樹下仰頭看著司年,拿著酒壺的手背在身後,笑著問:「你的耳墜做好了嗎?需不需要我幫你啊?」

出身鶴京的飛鳥,心口上的羽毛是特別的,有一根細小的血管連接著心臟。拔下來的時候,心臟會抽痛,這種痛苦雖然轉瞬即逝,但難免有人怕痛啊。所以如果有誰不忍心自己下手的話,通常都會讓父母或者好朋友代勞。

司年怎麼會下不了手呢?所以無淮子也就那麼隨口一問。

「你有心儀的對象了嗎?」他又換了個問題,笑得爽朗又欠揍。

「關你什麼事。」少年時期的司年比現在還要臭屁。

「阿楓託我來打聽啊,你不知道他喜歡你嗎?一直在等你成年呢。還有大祭司家的那位,別看她滿身是毒,心裡可裝著你呢。」

但是屠夫,心硬如鐵。

兜兜轉轉,當時的少年們一個個都不在了。司年卻又再次見到了自己的耳墜,碧海琉璃珠在陽光下低調靜默,可仔細瞧,卻能發現它裡面包裹著的億萬星辰,璀璨奪目。

段章抬手在展臺邊緣的隱蔽處輕輕一按,玻璃櫃便自動降下,縮入展臺內。他拿起耳墜遞到司年面前,說:「物歸原主。」

司年卻沒有伸手接,他抬眸看著段章,琉璃珠裡蘊藏的星點似乎倒映進了他的眼眸裡。「我們曾經拿它打過一個賭,現在你找到了它,你贏了。」

段章輕笑:「是。」

「說吧,你有什麼要求。」

「不管什麼都答應我嗎?」

「我司年說過的話,從不反悔。」

「好。」段章忽然靠近了一步,灼灼的目光從司年的眉眼一直巡視到他的耳畔,帶著股叫人心臟打鼓的壓迫感。然後,他毫不留情地伸手摘下了那顆玲瓏骰子相思豆扔進展臺裡,冷漠得像是在處理什麼垃圾。

他這舉動莫名透著一股幼稚氣息,讓司年忍不住發笑。「吃醋了?」

「是啊。」段章大大方方的承認,稍稍一個錯步,就把司年禁錮在他跟展臺之間。司年毫不反抗,後背放鬆地靠在展臺上,熟悉的顫慄感卻已經順著皮膚遊走。

他想,此時此刻無論段章提出什麼要求,他都可以答應他。

可段章費了那麼大心思,卻只說:「我用這個賭約,換你一個吻怎麼樣?」

司年有些詫異。段章這麼精明的人怎麼會做這麼不划算的買賣?只是一個吻而已,他平時難道缺這點色膽嗎?

正想著,段章又湊近了一些,灼熱的氣息壓迫著司年,暗藏的野性似乎只是在等待一個開閘出籠的機會。

「可以嗎?」

但他還在再三確認,再三試探。

司年忽然明白了他的心思,心裡有點觸動,但他覺得段章的廢話真的有點多。這種事有什麼可不可以、能不能夠的,三十歲的小朋友了,應該要學會強勢一點。

於是他直接勾住段章的脖子,親了上去。

一個激烈的吻,兩顆躁動的心,在荷爾蒙爆炸的邊緣反覆試探。

灼人的氣息裡,是原始的慾望在叫囂,不肯服輸的則是刻在本能裡的征服欲。唯有心底深處,仍潛藏著一份溫柔繾綣。

好在段章是個文明人,沒有真的擦槍走火。

於是當兩人離開藝術館時,碧海琉璃珠又掛回了司年的耳朵上。這一次它終於不再是單純的裝飾品,而是很好的履行了自己本來的職責。

也就是這時,司年才有心思問段章是怎麼找到它的。段章沒有隱瞞,說:「我去找了傅先生。」

北街的傅西棠,一直是妖界的一個傳奇。

四九城裡南北二區遙遙相對,南區屠夫凶名在外,北區傅先生以德服人。兩位大妖的性格截然相反,來往也不多,但毫無疑問,傅西棠是個真正的風雅之士。

福海樓上,他敢壓下一切質疑為司年擔保,多年之後,段章也只需要讓他相信——他做這一切都是為了司年。

無須錢財、無須權勢,這可能是段章從小到大做的最划算的一筆買賣。傅西棠作為當今妖界最出色的匠師,能夠幫他改藝術館的設計稿,自然也能做出可以精確探測到耳墜位置的探測器。

司年聽完,沉默了片刻,最後道:「他還是跟從前一樣。」

世道變了,很多人也變了,可終歸還是有些沒變的東西。司年向來是個極端的一條道走到黑的人,但在經過阿吉的事情後,他又開始重新審視過往。

遺恨固然會有,但一九○七年的寒冬或許並沒有他以為的那麼冷。

相比起來,在往後的妖生中邀請段章同行,才是個巨大的冒險。

段章不知道司年心中有什麼感慨,但毫無疑問,對方已經默許自己進入他的生活。這與從前的比鄰而居是不一樣的,他們變成了一對戀人,理應更加親密。

至於「我喜歡你」、「我愛你」之類的話對於司年來說有些過於俗套了,段章沒有糾結於此,但該有的福利還是要努力爭取。

吃過晚飯,把司年送到家門口,段章看著絲毫沒有「請他進去坐坐」這個意圖的司年,道:「章寧已經成年了,今年九月份休學結束,她就要正式來北京上大學。」

司年不接話,因為他知道段章打的肯定不是什麼好主意。

果然,段章又道:「嵐苑的兩棟別墅本來有一棟是買給她的,所以我想問問你,什麼時候讓我搬過來?」

兩棟別墅,如果其中一棟本來就是給章寧的,那幹嘛要送給司年?要麼段章又在睜眼說瞎話,要麼他一開始就打的壞主意。

司年笑咪咪,「不是九月份嗎?還有一個月呢,我想章寧這個好妹妹是不會介意你繼續住她的房子的。」

說完,司年立刻關門,半點不含糊。但殊不知自己無意之間又給段章許下了一個具體的時限,一個月,說長也不長。

但在此之前,司年得再去梨亭見一次阿吉。

◎

阿吉的情緒最近有些低落,每天坐在樹上發呆,神色懨懨的。最好的朋友小黑很擔心他,翹著尾巴在周圍不停地走,想引起他的注意,阿吉每次都打起精神來跟牠說話,可話也變少了。

所以這一次,當小黑看到司年出現在梨亭時,沒有像前幾次那樣躲開。牠低低地衝他叫了一聲,然後又看看阿吉。

司年竟然神奇地聽懂了牠的意思,才幾日不見,這小黑貓的靈性似乎有所增長。這倒是有意思,司年覺得或許他可以拔一撮貓毛回去煉丹。

然而就在這時,阿吉發現了他,跌跌撞撞地向他跑過來,打斷了他過於發散的思緒。

「大人!」阿吉一看到司年就眼淚汪汪,但他比那天晚上冷靜多了,只是圍著司年轉了好幾圈,確認他真的沒事以後,才拍著小胸脯重重地鬆了一口氣,「大人您真的沒事啊,阿吉放心了。」

司年:「……」

堂堂屠夫司年被一個小孩子這麼關照,感覺真的很新鮮。

「說吧,你那天為什麼急匆匆跑來救我?又想起了什麼?」司年問。

「我、我聽到了……」阿吉絞著衣服下襬,小聲說:「有壞人說要害你,那些人好可怕好可怕。先生說我們打不過,一定要想辦法找別人幫忙,所以……」

司年蹙眉,「所以段既明就讓你一個人去報信?」

阿吉連忙擺手,急促辯解道:「不是的不是的,是先生去報信了,他讓阿吉不要出門的,可是我、我……」

說話聲音越來越小,阿吉像個做錯事的孩子,自責地低下了頭。司年看著他忽然說不出話來,有時世事就是如此,惡貫滿盈者不思悔改,單純善良如阿吉,卻總在自責。

「我沒有責怪的意思。」司年難得的安慰了他一句。等到阿吉再度平靜下來,才讓他繼續把故事講完。

| FindBook |

有 5 項符合

城南妖物生(下)的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 241 |

二手中文書 |

$ 297 |

中文書 |

$ 297 |

文學作品 |

$ 297 |

Comic Book |

$ 297 |

Comic Book |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

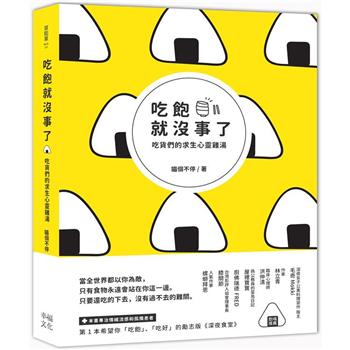

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:城南妖物生(下)

段章的霸道總裁劇本果真不是白拿的,

對他悉心的「報恩」,司年基本上給予好評……

等等,最近自己臉頰上的肉是不是多了一點?

身為出身鶴京的愛美少年,不可能容許自己變胖,

這肯定、必然、一定是段章的陰謀!

正當司年思考著毆打段小朋友的一百種方式時,

隨之被奉上的竟是一只嵌著碧海琉璃珠的耳墜。

綴著心口羽毛的耳墜,是昔日少年的儀式與標誌,

來自失落已久,如今再也無處可尋的應屬之地……

「你要是能找到它,我就答應你一件事。」

承諾言猶在耳,大妖司年從不反悔。

只不過──換一個吻怎麼樣?

段章你都三十歲的小朋友了,應該學會再強勢一點啊!

本書收錄番外〈日常〉、〈片段〉、〈聽戲〉、〈上元燈會〉及實體書番外〈兩個哥哥〉、〈出差遊記〉、〈一朵花〉。

商品特色

《妖怪書齋》系列~~南區大妖歸來!

作者簡介:

弄清風,一個資深懶宅,愛好編故事,夢想是暴富,但火鍋才是人生的奧義。雜食動物,腦洞大如海,梗多嚼不爛,做夢老是夢到恐怖片,但拒絕寫恐怖故事。熱愛甜文爽文以及一切可愛生物,顏控晚期,拒絕治療,希望《銀魂》永不完結!

章節試閱

第十一章

司年在家裡宅了好幾天,金玉知道他每次舊傷發作的時候心情都不好,便也不拿外面的事情來煩他。

整整一週,司年都過得慵懶頹廢,就連阿吉醒了都沒去看過。

其實陰雨天的時候,舊傷雖然會痛,但窩在床上抱著被子睡覺是件很愜意的事情。尤其段章還是個體貼人,把一切都安排得妥妥當當。

司年不喜歡穿鞋,又愛把室內溫度調得很低,段章便在家裡各處都鋪了上好的羊絨地毯。純白色的像雲朵一樣,哪怕直接躺在上面都很愜意。

衣櫥裡也多了很多換季的衣服,尤其是緞面的長袍睡衣,是司年最鍾愛的款式和面料。他就喜歡穿著睡衣赤腳到...

司年在家裡宅了好幾天,金玉知道他每次舊傷發作的時候心情都不好,便也不拿外面的事情來煩他。

整整一週,司年都過得慵懶頹廢,就連阿吉醒了都沒去看過。

其實陰雨天的時候,舊傷雖然會痛,但窩在床上抱著被子睡覺是件很愜意的事情。尤其段章還是個體貼人,把一切都安排得妥妥當當。

司年不喜歡穿鞋,又愛把室內溫度調得很低,段章便在家裡各處都鋪了上好的羊絨地毯。純白色的像雲朵一樣,哪怕直接躺在上面都很愜意。

衣櫥裡也多了很多換季的衣服,尤其是緞面的長袍睡衣,是司年最鍾愛的款式和面料。他就喜歡穿著睡衣赤腳到...

顯示全部內容

|