怎麼做到誰也救不了

凱特第三次過世時,我的側臉被壓在警車的後車廂上。可以救她一命的盒子在我腳邊摔成爛泥。

這陣子,我學到幾個教訓。

例如:不要浪費時間穿衣服。

外面很冷,一般人應該穿毛衣。我卻穿著短袖上衣、格子短睡褲、除草時穿的Converse帆布鞋。鞋子內側溼答答的,右腳鞋子裡有坨雜草戳到我的腳趾,可是我沒時間穿襪子。無論是襪子,或其他符合天候的服裝都是奢侈品。穿戴這些東西需要花時間,但我不能浪費一分一秒。

今晚不行。

永遠不行。

因為第一個重要的教訓就是:無論穿越時空多少次,都救不了你愛的人。

四十五分鐘之前

警察來了。

這部顯眼的車子緩緩開過急診室入口。他們可能是來抓我的,但我沒有回頭路。再短的時間都不能浪費,我抓起副駕駛座的小包裹,跳下車。扯開盒子包裝,把內容物塞到我的球鞋裡,加快腳步。

我應該更早出門的。

這次要改變的事情應該有幾百件。

我推開門,心想,走到電梯,上四樓。結果我迎面撞上一面水泥牆,就像衝進三百磅的牛肉和警棍裡。

噢,這肯定是開車的人。

我差點癱倒在濕滑的地上,但警官抓住我的T恤領口。

「抓到他了。」他對著肩膀上的對講機說。「出去。」他喝令道,並推開門,另一手擺在槍上。「小鬼,走吧。」我的腦海閃過許多畫面,各種英勇的舉動。我想到推開警官、衝向樓梯間,或是在電梯門關上之前滑壘進去。最後我雙腿張開,手被反銬在背後。

我一方面思考、納悶、希望:「也許這次會成功,也許這就是解決方法。我不該出現在那裡,如果我不在,她就能活下去。」

他們念出我的罪行,念到「非法破門行竊」之後,我再也沒聽進去。我懶得解釋,畢竟要怎麼解釋我來自未來?

「……你瞭解你的權利?」他們只是宣讀,不像是問我。

我點頭,貼著我臉頰的金屬後車廂感覺冰冷滑膩。

「身上有違禁品嗎?有武器、毒品等等嗎?」高大的警官問我。

「沒有。」我說謊,因為我不能說實話,至少現在不能。警官粗手粗腳地搜我的身,他從我口袋撈出鑰匙時,發出噹噹的聲響。接著他掏出我的皮夾。

「沒什麼特別的東西。」魁梧的警官對他的女搭檔說。

「叫他脫鞋?」她建議。

我的膝蓋差點發軟。

「拜託,」我哀求,「請讓我進去,我女朋友快死了。你們可以問醫生,問她的護理師。拜託,五分鐘就好,拜託。求求你們,行行好。我只要看她五分鐘,你們就可以把我丟進牢裡,關我一輩子都無所謂。拜託,想想你們的孩子。你們有孩子嗎?如果他們快死了,你們會讓他們孤零零地過世嗎?拜託,拜託。」

我想下跪求情,可是我被人壓制住,因此很難做得到。上手銬的警官回頭看另一個警官,那位金棕髮色的女警兩眼布滿血絲,她嘆氣的模樣拿捏得恰到好處,彷彿女人第一天當媽就學會了這招。總之她點頭了,我的手銬也被拿下。

這倒是不可思議。

「小鬼,不要輕舉妄動。」他的語調讓我以為他覺得我會胡搞。

「就五分鐘,」她說,「不能再多了。」

我們走過油膩的油氈地板,走進用漂白水壓過尿騷味的電梯,打算前往四樓。他們走在我的兩側,警告我如果亂來,他們會馬上制伏我這個蠢蛋。我不會拔腿奔跑,我又看了一次手錶,還有機會。

可是電梯門過了二十秒才慢條斯理地打開,我們又被迫走另一條走廊,因為有個工友正在拖地,而且非常認真地對待那份工作,看到我們走過去立刻又跳又叫。兩個警官喃喃道歉,工友憤怒地指著另一條路線。那條路大概是「全世界最長的路」。

我努力解釋我們沒時間繞路,不能再等電梯、不能因為地板濕就不走。但沒人在聽,當我們終於到病房的時候,幾乎已經太遲了。

凱特都快走了。

「看看誰來了。」她睜開眼睛。以往她母親坐的那張椅子空著,皺巴巴的被子就落在旁邊的地上。窗台上有個沾了口紅的保麗龍杯。

「嗨。」我說。一瞬間,我好驚訝她竟然這麼瘦小。病房很安靜,只有打進她鼻子的氧氣發出的嘶嘶聲,和打進她手臂的點滴聲響。

「現在幾點了?」她瞇起眼問。即使現在是凌晨三點,躺在病床上的她依舊那麼美。

「我們沒有多少時間了。」

她的臉龐因為困惑而扭曲,「什麼意思?」她在床上往前傾,望向我的後方,皺起眉頭。

「這次你還帶了警察,太妙了。傑克.金恩,你還真的知道怎麼進場才特別。」

我回頭看警官,「抱歉他們打擾妳了。」

「你知道你是神經病嗎?」

「我看得出妳怎麼會有這個結論。」我微笑。

「五分鐘。」女警提醒我。

凱特搖頭。「傑克,你為什麼來?我不懂。怎麼?你有病嗎?特別迷戀醫院?還是生病的女孩讓你更興奮?」

「我來告訴妳……」我的聲音越來越小,因為我不是來找她談天的。

「什麼,傑克?」

「我大概知道怎麼做了,我終於想出答案了。」

「好。」她睜大眼睛。顯然我只是讓她聽得一頭霧水,那當然,因為這整件事都不合邏輯。

「妳不會有事的,凱特,一切都會好轉的。」

她轉頭。「每個人都說這句話,但是他們說謊。傑克,別說謊,別像──」她噤聲,因為她看到我手上的東西。剛才的二十秒,我謹慎地把手伸進鞋子,現在把東西拿出來了。

「傑克,」她的音調提高,「傑克,你搞什麼──?」

她還沒說完,我已經扯開她的被子,把針筒插進她的大腿。她往前撲,彷彿我用高壓電電擊她。

警察把我壓到地上,對著我的耳朵、對著病房罵髒話。「他媽的!你剛剛做了什麼,小鬼?你注射了什麼?」

「來人啊!」女警大叫,衝到走廊。「這裡需要醫生!快叫醫生來!」

男警用力地把我的臉壓到油氈地板,我的腦漿沒從眼窩爆出來還真是奇蹟。許多雙腳衝進房間,很多人又吼又叫,人們不斷搖我,問我注射了什麼藥。其實,就算我想解釋也沒辦法,更何況我不想說。因為這是我唯一能做的事,只有這個辦法了。

醫生手忙腳亂地救她時,警官把我拖過濕漉漉的地板,拖過大廳,拖回夜裡。

我知道,只要我輕舉妄動,即便只是呼吸稍微用力,他們就會對我開槍,或至少把我打昏。但我不在乎,因為我離開凱特病房時偷看過時鐘。如果一切就像上次那樣,凱特不是活下來,就是一切馬上又會重來。

男警真的很愛把我的臉往下壓,因為我的臉頰又貼在車上了。我猜他這次想搜身搜得更徹底。

「如果那個女孩死了,我會──」

他還沒說完,我已經有感覺了。我閉上眼睛,空氣開始變得稀薄,地心引力漸漸消失,我彷彿背著往上飛的降落傘。這次的顫抖更難受,我幾乎站不穩,整個身子不斷發抖。

「小鬼,你還好嗎?」他大聲吆喝搭檔,要她進去求救,她全速往裡面衝,但這都不重要,她來不及。如果我能說話,我會叫他們放心,我不是快死了,只是進入緩衝狀態。我只是想救她一命,但他們不會懂,我也不懂。第一次,我以為自己要死了,這次不會了。

我不知道該如何描述,只曉得我的身體彷彿準備發射。如果我的身體是先進的太空梭,我這一架就是在時間中穿梭,而不是發射到太空中。

「小鬼,聽好,回話啊!他大概是癲癇發作。小鬼!小鬼!」

對了,第二個教訓是:

時空旅行很痛。

| FindBook |

有 10 項符合

永遠的燦爛當下的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 1 則評論 |

|

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活

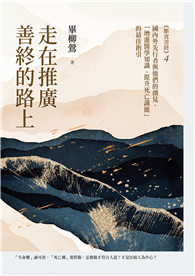

圖書名稱:永遠的燦爛當下

至關重要。

美國權威書評網Goodreads年度最佳小說入圍

《暮光之城》、《移動迷宮》及《生命中的美好缺憾》製作團隊即將開拍電影

台灣插畫家「KIDISLAND‧兒童島」特別繪製書封

★一出版即衝上亞馬遜分類榜冠軍,讀者4.5顆星好評

★美國學校圖書館期刊年度最佳YA小說

★已售出英、德、法、義、西班牙、簡中等16國版權

比失去摯愛更糟糕的事,就是一再失去他們。

「抱歉,你擋到樓梯了。」

在一場派對的樓梯上,傑克意外認識了凱特,一場青澀甜美的戀情於是展開。然而,這美好的一切,在凱特因病過世那天驟然結束。故事本該到此為止,奇怪的是,傑克感到一陣暈眩。當他再次睜開眼,竟回到了兩人相識的樓梯,一切重新來過。

傑克以為回到過去修正錯誤,就能救回心愛的女孩。然而事與願違,無論怎麼嘗試,命運仍帶他走向悲劇。在無數的心碎迴圈中,傑克付出了更大的代價,他背叛摯友、遭父母唾棄,甚至險些犯罪……他懷疑所謂的機會,會不會只是再一次失敗的選項?

這個友情與親情相伴的青春故事,讀來有如檸檬汁清爽怡人。提醒著我們,通往幸福結局的關鍵,是歷經痛苦心碎,卻依然選擇繼續堅持。也讓人深刻體會,比起虛無縹緲的永遠,當下的每一刻更值得珍惜。

【書封設計理念】

金黃的草原與藍色的星空,像是由不同時空所構成的異次元世界。男孩與女孩身後交錯、有如音階般的樓梯,象徵兩人在樓梯上的巧遇,成了一段青澀戀情的序曲。而漂浮在樓梯間的大時鐘,則描繪了無論時間的洪流有多強勁,這兩個人都註定會相遇、分離,再奮力找到彼此。

【國外一致盛讚】

這本書探討了關於選擇、後果、忠誠,以及愛的重要議題。但作者那些貼心、風趣又真實的角色們,漂亮地平衡了故事的沉重之處。

──美國書單雜誌(星級評論)

這是一個伴隨友情的愛情故事,有著「選擇自己命運」峰迴路轉的情節。任何想勇敢跨出腳步的人,一定會喜歡這個故事。

──學校圖書館期刊(星級評論)

作者創造了一對令人難忘的男女主角,而他們註定要去愛、失去,以及奮力地找到彼此,一次又一次。

──寇克斯書評

這本書融合了幽默與令人心碎的情節,非常傑出。

──出版家週刊

「關係」的議題在這本熱情的小說占了非常重要的位置。作者深入描寫傑克的情感經驗、親密朋友圈,並深度刻畫彼此間的聯繫。這是一趟緊湊的旅程,讀者肯定會想跟緊傑克,迎來真正的結局。

──Shelf Awareness書評網站

這是我讀過最好的愛情故事之一。主角傑克正是我們一直苦苦等待的超級英雄!

──安琪.湯馬斯,《致所有逝去的聲音》作者/紐約時報暢銷作家

這本小說機智、誠摯,而且瘋狂、無限地迷人!

──貝琪.艾柏塔利,《西蒙和他的出櫃日誌》作者/紐約時報暢銷作家

作者簡介:

賈斯汀.雷諾茲 Justin A. Reynolds

畢業於克里夫蘭州立大學,主修文學,擁有護理師執照,專精於血液科、腫瘤科以及整型外科。從事過許多行業,包括夜班警衛、鋼鐵廠清潔工、航太總署實習生、高級水龍頭推銷員,以及鋪設地毯工。最近一份工作是護理師,然後他又放下聽診器、拿起筆,但他認為這兩種工具都能顯露人心。

目前住在美國俄亥俄州東北部,特色是大雪、伊利湖、騎士隊。

譯者簡介:

林師祺

政治大學英文系畢業。曾任報社編譯、記者,跨入譯界以來,穿梭不同時空,體驗各色人生,樂此不疲,因而轉任專職譯者。

譯作有《戀愛挑戰書》、《如果我留下》、《16歲的最後心願》、《書店怪問》、《男孩裡的小宇宙》、《莎士比亞三姐妹》、《耶穌在哈佛的26堂課》、《法國女人不會胖》,及《消失的夢田》等。

章節試閱

怎麼做到誰也救不了

凱特第三次過世時,我的側臉被壓在警車的後車廂上。可以救她一命的盒子在我腳邊摔成爛泥。

這陣子,我學到幾個教訓。

例如:不要浪費時間穿衣服。

外面很冷,一般人應該穿毛衣。我卻穿著短袖上衣、格子短睡褲、除草時穿的Converse帆布鞋。鞋子內側溼答答的,右腳鞋子裡有坨雜草戳到我的腳趾,可是我沒時間穿襪子。無論是襪子,或其他符合天候的服裝都是奢侈品。穿戴這些東西需要花時間,但我不能浪費一分一秒。

今晚不行。

永遠不行。

因為第一個重要的教訓就是:無論穿越時空多少次,都救不了你愛的人。

...

凱特第三次過世時,我的側臉被壓在警車的後車廂上。可以救她一命的盒子在我腳邊摔成爛泥。

這陣子,我學到幾個教訓。

例如:不要浪費時間穿衣服。

外面很冷,一般人應該穿毛衣。我卻穿著短袖上衣、格子短睡褲、除草時穿的Converse帆布鞋。鞋子內側溼答答的,右腳鞋子裡有坨雜草戳到我的腳趾,可是我沒時間穿襪子。無論是襪子,或其他符合天候的服裝都是奢侈品。穿戴這些東西需要花時間,但我不能浪費一分一秒。

今晚不行。

永遠不行。

因為第一個重要的教訓就是:無論穿越時空多少次,都救不了你愛的人。

...

顯示全部內容

圖書評論 - 評分:

|

|