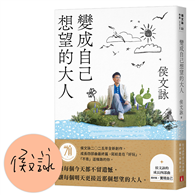

找到變成自己的衝動

──我為人生選了歧途

有哪些微小的時刻,讓你覺得自己是個有血有肉的人?

是哪些決定,讓你想大叫「這才是我啊!」?

不要忘記凝視它們,讓這些回憶提醒你,你最真實的樣子。

在寒冷的清晨醒來,天還沒亮。我鼓起勇氣推開被子、痛苦地跳下床,感受冰冷的空氣扎進全身。我發著抖穿上衣服、圍巾、耳罩、手套,背上背包、相機、無線電,順手朝外套口袋塞進幾顆備用的急性腸胃藥。最後,用失去知覺的手指沾了沾冰水,隨便抹了一把臉,就快步跑下樓集合。

一行人坐上吉普車朝遠方出發,月光晦暗,遠處的山線被吞沒在蒼茫的夜色裡。老舊的吉普車延著山路急駛,旋即鑽入一片泥濘的針葉林,車身左搖右晃,如迷途的醉漢。森林底層成了漫著濃霧的巷弄,只見車頭燈吃力地撞開黑暗,才找出了一條通往前方的路。外頭被樹影壓得一片漆黑,每當我看向窗外,就會看見窗上反射著自己:一個穿著羽絨衣、頂著亂髮、圍著圍巾、面帶倦容、眼神卻閃閃發光的男孩。

二十四歲,我怎麼會在尼泊爾的高山裡?

腦中突然閃現人生的各種可能:這窗戶若是鑲在飛往香港的商務艙,我會不會是個穿西裝出差的商務人士?若是飛往美國的長途班機,我或許是要去留學的學生;若是位於遠洋貨輪一隅,那也很好,至少我還沒忘記怎麼流浪。但在那一連串影響可大可小、後勁可長可短的人生選擇中,我卻選擇了一條風雨陰晴錯落的歧途。如果,真有那麼一次如果,我真的做了一個不一樣的人生選擇,今天的我,是不是就不在這裡了?

腦子裡刮起漫天飛雪,四周卻漸漸明亮,陽光早已等在森林邊緣,要加入這趟差旅。陽光普照、松針滿地,車子卻突然爆了胎。大家伸伸懶腰下車換胎,對我們來說,一切意外即是日常。

車修好了,我們再翻過幾座山脈,然後下切到溪谷,沿著河流旁邊的碎石路蜿蜒前進。在不注意的時候,巨大的雪山突然出現在我們眼前,那景色美呆了。若你看見,也許會希望人生就定格在那顆分鏡。但那時,我們卻想著:「啊,山腳下就是學校了。」再穿過一座電廠,經過一座吊橋,在幾個施工地點等待挖土機側身舉起爪子讓路。接著,我們轉進一個靜謐的雪巴族村落,嗯,正好八點。我看見藏式建築前,穿著藍色制服的孩子正準備要去上學,而我們一天的工作也正要開始。

我總是記得沿路上的一切,因為我睡不著,在任何交通工具上都一樣。我會認命地獨自望向窗外,有時候眼睛看著看著、腦子裡跟著想著想著。在這有點家鄉味的異地,你會突然有種錯覺,總有那麼一次,你會忍不住問自己:這是什麼樣的人生?我怎麼會在如此陌生的國度?曾經如此迷惘的我,又是怎麼抵達這裡的?

五年前,就讀臺灣大學經濟系的我,還是一個二十歲的大二學生。擁有志同道合的同學,我們一起過著繽紛的生活;學校裡無比自由的修課選擇,你也可以出國成為交換生。這個看似明亮的未來,校園裡有研究所等著我們,不想念研究所的話,就去銀行、大企業、外商公司,或找一份能讓你安身在臺北的工作。

但我心底有個聲音,它一直想叫醒我,告訴我:那不是我的未來。

什麼時候,人生變成公式?

十八歲背包旅行的時候,我在墨爾本認識一群大學生。當時,來自不同國家的幾個人,正圍在青年旅館的交誼廳,幫正在旅館打工的大學生解數學作業。他們困惑的樣子引起我的好奇,於是我走近一看,發現竟然是一元二次方程式。

我跟他們說了那題的答案,還有下一個題組的答案。我永遠忘不了他們的眼神,就跟看到鬼一樣。我告訴他們在臺灣,我們國中就要學這個,還要背公式,因為這樣考試時會解題得比較快。大家聽完都覺得不可置信,這時,一個法國女生非常誠懇地對我說:「I feel sorry for you.」我先是困惑了一下,然後,這句話狠狠擊中了我。看著圍在身邊的外國青年,我忽然搞不清楚自己的人生到底是超前了,還是落後了?

我發現自己活在一個充滿「致勝公式」的社會,用功念書、考上明星學校、最好出國交換、接著出國深造、進入知名的公司上班、領一份穩定成長的薪水、做個聽話的員工……

這讓我們在無止盡的競爭中長大,並且學習著怎麼迎合社會的期待。學校裡教的是考上下一所學校所需的知識,卻沒有告訴我們如何認識自己。最諷刺的是,在這一再競逐的過程中,社會用盡不同的方式告訴我們:人生要有夢想,有夢的人生最美。

但是,人生不應該變成公式,對吧?相信你也曾經這樣質問自己:為什麼小時候,我們渴望知道長大的樣子;但長大之後,卻不知道自己是誰?如果成長歷程是不間斷的競逐,夢想存活的空間在哪裡?你也曾經這樣反問過叫你作夢的人嗎?

在同一趟背包旅程中,我到了澳洲中部的沙漠,找到了一座視野極佳的紅土丘,坐在那裡看著遠方的艾爾斯岩。也就在那一刻,我得知自己的大學放榜結果,正好旁邊一位老爺爺與我聊天,他立刻通知在場的所有人。接著,另一位老爺爺衝回自己車上搬出幾瓶香檳,一群陌生人就這樣圍著我,大力拍著我的肩膀,為我舉杯慶祝。

後來我才發現,當知道自己考上第一志願的那一刻,我沒有笑,我的表情是疲憊的。我永遠忘不了那個場景,就像我迷失在沙漠一樣。考試可以套公式,但是,找未來可以嗎?

夢想之所以變質,是因為參雜了太多人的期待

記得有一次去國小演講,我問在座的小朋友,他們的夢想是什麼?有人說等下想吃牛排、有人說要當醫生,有一位小妹妹說她要考上第一志願,去國外念書,變成成功的人賺大錢養爸爸媽媽。我嚇死了,想立刻衝過去用力搖醒她,把這想法晃出她腦袋外面。「這不是你的夢想!」我想大聲對她說。「你的人生需要屬於自己的第一志願。」

的確,從國中開始,「考上第一志願」、「出國念書」取代了「足球員」、「動物園園長」、「攝影師」等源自於自身興趣的答案,成為許多人的人生目標,而我也是其中之一。現在回想起來,我把別人的夢想以及社會的觀感,當成自己的目標了。原來一路獲得的「掌聲」,只是眾人合力打著節拍,期待我跳著一支身不由己的舞。

在後來的創業過程中,曾有企業想要贊助我們一筆為數不小的金額,條件是要幫助他們的員工舉辦公益志工活動,用假日的時間到他們苗栗廠房附近的國小就近服務,目的是為了增進內部員工的感情。如果答應了,我的事業表面上會看起來很成功,團隊會被更多企業注意,而我每一次的簡報也會更有分量。

如果是你,團隊就要沒錢了,你會怎麼做?

我斷然拒絕了。遠山呼喚是長期深耕在地,渴望透過教育帶來改變的非營利組織,而非設立來服務企業的員工培訓公司。我知道,如果我答應了,我會在執行過程中違背初衷,反而被自己的夢想一刀一刀折磨。因為那不是我,也不是遠山呼喚創辦的初衷。

好不容易找到的志業,是不能拿來交易的。你能同意嗎?

重新認可你很喜歡的自己

五年來,我在異鄉看過太多殘缺的人生,這讓我一直覺得,像我這樣的年輕人承接了很多的幸運,要煩惱的事情多半是乖乖讀書、努力升學而已。然而,正因如此,找自己的夢想卻反而不容易。在某次演講之後,有位大學生質問我:「我當然想做自己喜歡的事啊,但是我已經在升學體制裡長大了,要怎麼重新認識自己、找自己的路?」我想了很久,然後分享了一段藏在心底的故事。

十三歲那年,我決定去爬玉山。我不知道這個想法是怎麼爬進我年幼的腦袋裡,但只要我看著課本裡那座翠綠山峰,就會不自覺地開始想像自己站在山頂的模樣。當時的我並不知道,對我小腦袋瓜外面的真實世界來說,這想法根本是天方夜譚。我既沒有登山經驗,沒有裝備,沒有父母的同意,更沒有任何人願意帶我去。

這些現實有如隕石般輪流擊中我,我好難過,但這個幼稚的念頭卻沒有跟恐龍一樣滅絕。接收到這個噩耗的當下,我決定去說服爸媽、說服登山社。我決心要讓整件事發生,我一定要去爬玉山。為了說服爸媽,我開始每天拉著下班後的他們去公園,在他們面前跑完一圈又一圈的訓練。我也開始尋找並聯繫登山社,說服他們帶上一個十三歲的男孩,但都毫不意外地被拒絕了。就這樣過了一個月,我仍然不斷掙扎,毫無放棄的念頭。有天,媽媽竟然也加入了幫我尋找登山社的行列,一切才慢慢有了轉機。

那種「莫名堅持一件不可能的事情」,並且「深信自己可以做到」的感覺,我到現在都還記得,甚至遠比後來站上山頂的時候還要深刻。因為,我非常喜歡當下的自己:喜歡冒險、喜歡解決問題,並且深信有更好的結局。

後來,在創辦遠山呼喚的過程中,常遇到大家嗤之以鼻、告訴我那絕不可能的時刻。大學生怎麼可能募到一百二十萬?你瘋了是不是,你怎麼可能畢業後還做這件事?你說要在一個月內變出兩臺校車?每當這樣的時刻,我總會想起這段回憶。在這些風風雨雨中,回憶裡的小男孩會提醒我自己是誰,接著,帶我往前迎向困境。是他支持著我到尼泊爾的深山裡種植教育,因為他,而讓我註定要成為今天的我。

有哪些微小的時刻,讓你覺得自己是個有血有肉的人?是哪些決定,讓你想大叫「這才是我啊!」?不要忘記凝視它們,讓這些回憶提醒你,你最真實的樣子。活得像自己的人絕對不是混蛋,但沒有勇氣接納自己的人可能是笨蛋。

社會充滿了正道、主流、成功模板,擁有叛逆想法又敢於堅持的人,本來就比較難被社會接受。但如果連你也不接受自己,那麼,你的未來該何去何從?

仔細想想,你上一次對人生感到興奮是什麼時候?上一次恨不得叫某人閉嘴,不要指點你的人生,又是什麼時候?

當時那個超想「活成自己」的人在想什麼?他的眼神看向何處?他的心跳得多快?他的憤怒有多真實?他有多想叛逆一次、改變人生?

他還在,對吧?

---------------------------------------------

敢夢敢想,不代表有資格夢想

──謝謝你對我說:沒人在乎你的夢想!

出社會之後,名片可以唬人,

但是追逐成長的姿態絕對騙不了人,

面對舒適圈所做出的選擇,終將定義我們的人格特質。

創辦遠山呼喚之前,我一直以為,成長跟學習是一樣的事情。但我錯了,學習是外在技能的提升,成長是內在的提升;學習的過程是有意識的,成長卻往往回過頭才會發現。最重要的是,學習的過程可以是快樂的,而成長的過程絕對是痛苦的。

懂得這些道理的過程,本身就是一場痛苦的經驗。我記不住那天聽見的所有字字句句,但至今仍忘不了當天的場景。一閉起眼睛,就能回到當下。

你的夢想,我他媽的不在乎

二〇一六年初某個寒冷的夜裡,我與Emily一起步入了一棟辦公大樓,準備前往一家新創媒體公司拜會創辦人,希望能為遠山呼喚爭取到一篇線上報導。

搭著電梯抵達最高樓層,櫃檯人員領著我們走進前輩的辦公室,創辦人匆匆遞給我們名片,他的桌上堆滿了圖表,辦公室裡有點悶。我們坐下來開始介紹遠山呼喚,他專注地聽著,並時不時追問我們問題,過程中,我感覺到質問來得越來越急躁,他的臉色也越來越差。十分鐘之後,他暴怒了。

只見他憤怒地抓起桌上的圖表,說:「你不要跟我說哪裡的小孩很可憐,全世界那麼多小孩都很可憐,你們要怎麼全部都幫?然後你們說要幫他們做什麼,幹!聽清楚,我他媽的不在乎啦!我跟你講清楚,沒人在乎!我問你未來三年的財務規畫,你答得出來嗎?」

我們沉默。

「你們要怎麼長期拿到資金,詳細的短中長期規畫是什麼?說出來啊!一直群眾募資喔?」

我們沉默。

「拿掉熱情,你還剩下什麼?」他指著我問。

沉默……

這些沉默引來了接下來三十分鐘的咒罵。他接了通電話,然後繼續說:「你們不要講自己是創辦人好嗎?看不懂財務報表、沒有財務預測、沒有能力做長期規畫、整天耍嘴皮子,還好意思說自己是創辦人喔?我看了都不好意思了。」我感覺辦公室裡的空氣被抽光了,彷彿再過三秒,我就要窒息了。

「你說啊!你跟我說,為什麼這些人願意在這裡加班?誒,你什麼都不會,他們願意跟著你嗎?」他轉頭指向玻璃窗面,那個晚上七點多仍然人滿為患的辦公室。

「如果你問我,我會叫你們乾脆不要做了啦。別那麼天真,你要知道,這個世界沒人在乎你的夢想!」他指著另一邊的窗戶吼著我們,而我只能傻傻地往他指的方向看去,外頭是暗夜裡的臺北天際線。「之前另一組學生來,我也這樣告訴他啊。告訴你們,我問到他們哭!因為一問三不知你要來幹嘛,拜託喔,不要浪費我時間好嗎?」

如果你二十歲,坐在我的位子上,被不屑的目光掃視著,你會怎麼做?大哭一場嗎?暴怒離去?還是默默承受這一切?

感謝願意認真罵你的人

前輩似乎罵得有些累了,但是仍用尖銳的目光掃視著我們,就好像在等我們崩潰一樣。當下才過了不到十秒,我卻覺得已經過了一個小時,但我發現我的心裡沒有委屈,只有一股難以遏止的憤怒,衝著無用的自己而來。這股怒氣像是失控的洪水,再次沖刷了我方才被擰乾的內心,當下我的心裡突然有股衝動,想衝回學生系辦公室的白板前,拿起筆解決所有我剛剛答不出來的問題。

前輩似乎發現我們終究是不會哭了,竟用比較緩和的語調說:「好啦,今天就先這樣,以後要想清楚。」

「你會建議我們短期內先做到哪些事情?」我脫口而出,而他愣了一下,我猜八成是在想,這小子討罵是不是?「我會建議從財務規畫開始,然後擬訂每個月的KPI,等資金慢慢穩定了再說。因為你們現在都還沒有嘛!」講到最後一句,他竟然露出一點笑容,瞬間辦公室裡的氣溫好像回升了一些。最後,我們被請了出去,沒要到報導,卻得到了更珍貴的東西。

每次回想起來,我發現我喜歡當時的每一刻,喜歡自己手足無措的樣子,因為在內心一片兵荒馬亂、血肉模糊之際,我沒有被擊倒。我喜歡前輩不留情面的語句,因為他讓我知道,在現實世界面前,自己有多脆弱;我喜歡在下樓的電梯前,Emily沒頭沒腦地跟我說了一句:「其實還滿爽的」,然後我們苦笑了一下。那時我就知道,不用一個人面對未來的困難,因為我們還有一個不會輕易認輸的共同創辦人。

真實的成長,往往存在於你想要忘記的黑色回憶裡。當我們被現實的利刃劃開,才能看清楚自己骨子裡是什麼做的,這種沒有施打麻藥的「自我解剖」就是成長的開端。

我很喜歡一句話:成長的速度,就是你覺得過去的自己是白痴的速度。在往後的路途中,我才終於知道當時的自己是什麼樣子,真不敢相信當時會有一位前輩,在自己的事業如此忙碌之際,願意花將近一個小時開導兩個大學生。我至今仍然非常感謝他,正因為不留情面,才讓我們在二十歲的創業初期就學到一件事情:

敢夢敢想,不代表有資格夢想。擁有實質的能力,才能在夢想的航道中持續航行。

為了讓孩子們獲得長期教育,我得更努力才行。

成長的軌跡,存在於舒適圈之外

「你不是想做公益嗎?那為什麼要去修那些管理學院的課?」這個問題不只來自於同學,也來自於遠山呼喚的團隊成員。遠山呼喚才剛成立一年,沒有人能理解為什麼我急著要跳入商管的世界;但我內心很清楚,正因為目標是創造長期教育,遠山不能一直停留在辦活動、出志工隊、捐物資的「社團思維」裡,我們必須以經營組織的「企業思維」看待未來。

但是,這談何容易?關於如何經營組織、如何平衡財務收支、如何規畫長期策略、如何催化影響力的成長,當時的我一概沒有能力思考。我只知道,有時候事情的答案往往埋藏在舒適圈之外,於是從大三開始,我憑著一股直覺走進未知的領域,有意識地選修商業、管理顧問、策略經營的課程。當時尼泊爾兒童的狀況危急,我清楚地知道自己沒有時間慢慢學,因此,挑選的全是必須先通過競爭激烈的嚴格篩選,才有資格錄取的高壓課程。

對於才大三、就讀社會科學院、而且毫無商管基礎知識的我來說,要跟大四、研究所的管理學院學長姐一起競爭,下場怎麼想都會很悲傷。修過課的學長直白地告誡我:「你現在連試都不要試了,大四再說吧。」

雖然知道不可能,我還是憑著一股傻勁送出了申請書。這門課叫作「解決問題理論與實務」,由波士頓顧問集團(BCG)與臺大管院合開,被稱作是臺大最難錄取的商務課。一送出申請,我就告訴自己:「忘了它吧。」沒想到有一天我竟然收到信,被告知進入第二階段的工作坊!

要說是工作坊,不如說是五十個人的團體面試。當天的面試規則很好懂,學生們必須不斷在節奏飛快的課程中舉手搶話語權。最後,能給老師良好印象的人錄取;而讓老師沒有印象、或是留下負面印象的人則離開,就是這麼簡單殘酷的競爭。嗯,我死定了。

到了教室,我看見學長姐們都穿著正式的西裝或是套裝,每一個看起來都頗有氣勢。只見教授游刃有餘地把大家拉進激烈的思辨歷程之中,當我們回答了問題之後,他要嘛用犀利的回覆一刀捅死你,要嘛把你的言論攤在黑板上,讓其他學生跟你捉對廝殺。只是,多數情況都會演變成多對一的屠殺。

可是在那個當下,我驚訝地感覺到自己喜歡這一切,我熱愛運用邏輯解決問題;我欣賞學長姐精采的發言,但同時也有勇氣推翻他們;我聽不懂如海浪般湧現的商業名詞,但我似乎能憑著直覺翻過浪區;我不怕發言之後教授的批評,以及學長姐隨之而來的哄堂大笑。那個當下我好開心、好享受,甚至忘了這是一場面試。我發現每個人都有獨特的天分,但是並非所有人都能找到它。

有時候,走出舒適圈才能與天賦相遇,也才能找到持續成長的熱情。

饗宴的尾端,教授竟然直接叫我的名字,指定我發言。而我也毫不猶豫地說出了教授的心中所想,感受到自己已然存活了下來。

如果不夠痛,不要騙自己在成長

於是,一段痛苦的修練時光開始了。無止盡的熬夜、消化沒聽過的概念、跟同組學長姐學習、出席與業主的會議、撈資料、分析訪談與數據……那學期,時間流得像焦糖一樣慢,而我則像隻蚊子,時而吸附著糖分成長,時而被淹沒在糖衣之中險些窒息。我一邊扛著遠山呼喚馬不停蹄地前進,一邊苦讀著經濟系必修的課程,疲憊感時常讓我覺得自己被燃燒殆盡。

幾個月之後的某一天,時間將近凌晨四點,我踏出管理學院的門,發現自己站在風雨中有些恍惚。我扶著路旁的腳踏車前行,終於找到自己的車,獨自在寒流的夜裡騎著車回宿舍。濕冷的臺北下著無情的雨,腳踏車發出嘎吱嘎吱的聲響,寒風掐著我的脖子,雨打在我的外套、臉上、鞋子,我卻連想要從書包側面抽出傘的力氣都沒了。好冷,好想睡覺,手凍得發疼,視線也有些模糊,我真的好累好累。當下我拒絕承認,也不敢再多想,但這是第一次、也是唯一一次,我真想要就這樣倒下去。

直到一年之後,我才發現遠山呼喚已走上了完全不一樣的路,轉捩點就發生在這段痛苦的時期。我們的思維從天真、感性的學生泡泡裡孵化,迅速變成理性、追求效率、對決策充滿批判思考的經營思維,也學會了如何扛起更多壓力。

隨後幾年,我們陸續帶了超過二十多位大學實習生,我發現當中分為三種特質:有人在舒適圈生了根,失去逃脫欲望;有人催眠自己踏出了舒適圈,卻只是站在邊緣,遇到挫折必定折返;也有人擁抱挑戰、活在油鍋裡頭,總是在疲憊與挫折中度過。

而我也總是下意識花最多時間、用最認真的態度對待「學不會舒適」的學生。那時我才驚覺,出社會之後,名片可以唬人,但是追逐成長的姿態絕對騙不了人;因為時間久了,人對於「成長痛的耐受度」便會一覽無遺。

面對舒適圈所做出的選擇,終將定義我們的人格特質。

| FindBook |

有 11 項符合

與其麻木前進,不如勇敢迷失:遠山呼喚共同創辦人林子鈞首部著作——如果夢想無比重要,十年一夢又如何?的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 2 則評論,查看更多評論 |

|

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活

圖書名稱:與其麻木前進,不如勇敢迷失:遠山呼喚共同創辦人林子鈞首部著作——如果夢想無比重要,十年一夢又如何?

在人生的盛夏時分,我們該如何活成自己要的樣子?

如果你的夢想無比重要,十年一夢又如何?

* * *

「只要衷心跟隨內心指引,無所畏懼地劃過漆黑的夜空,你終將成為一道獨特的生命流光。」

遠山呼喚共同創辦人——林子鈞

正因為處處是未知,我們才能發瘋似地,把青春賭給夢想

讀第一志願、到知名企業上班、領穩定薪水……

社會為我們定義了「正道」,但夢想如何存活?未來該何去何從?

有時我們覺得自己沒有選擇,也許只是因為恐懼失敗,

但與其活在框架人生,不如踏上未知旅途,

對於年輕的你,忽遠忽近的人生才是常態,又苦又痛的經驗才是成長,

你終將發現,原來尋找自己是永遠的進行式,

只要本心從未變過,又怎會害怕前路迷茫?

一本關於煩人的迷惘、狼狽的失敗、痛苦的成長、現實的社會、殘酷的世界,卻也關乎還在追逐的你。二十歲,選擇到尼泊爾震央成立國際教育組織的遠山呼喚共同創辦人林子鈞,以真摯的文字寫下在偏離正道的冒險路上,如何撕下標籤、如何倒地不起,並且在這一切歷程中,儘可能保留最真實的自己。如果你也渴望改變,歡迎上車,與我們一起衝撞這個世界!

#1面對【迷惘】

• 一條真正屬於你的獨特道路,絕不會是別人開好的「正道」。沒有迷茫過,怎麼會有篤定的人生?

• 走出迷惘的路徑,不是原地思考的過程,而是起身實踐的歷程。

• 有一件事情,就算一再失敗,你還是會一次比一次開心,那就是屬於你的志業。

#2 經歷【失敗】

• 失敗是一種「獲得」,有時倒地之後,夢想才能真正扎根。

• 一無所有的人、看似脆弱的傻瓜也有資格冒險嗎?重點從來不是手上有多少資源,而是我們的心有多堅定。

• 連結空想與夢想之間的,是一條又一條的疤痕,倒地之後掙扎爬起來的次數,終將決定征途的長度。

#3 追求【成長】

• 出社會之後,名片可以唬人,但是追逐成長的姿態絕對騙不了人。

• 面對舒適圈所做出的選擇,終將定義我們的人格特質。

• 我們都必須試著在心裡清出一個空間,儲存別人的人生故事,因為有些人活著的姿態,足以衝擊你的人生。

#4 走進【社會】

• 唯有持續對話、誠實分享,溝通才能從相互禁錮,轉變為相互理解。

• 主導對話往往能加速進度,但在關鍵時刻,只有細心傾聽才能凝聚共識,直抵問題的核心。

• 工作應該要讓人越來越喜歡自己,而不是越來越討厭自己;工作應該創造自信、成長與價值,而非剝奪夢想的空間。

#5 迎向【世界】

• 「壯遊」是為了看見別人怎麼活著,每一次獨立思考、每一次選擇,都在建構屬於自己的世界觀。

• 對世界好奇,但不要停止懷疑。時時抱持懷疑與驗證的思辨精神,才不會被片面的訊息牽動。

• 世界是一面鏡子,反射出人們心中的自己。討厭世界的人,只是討厭自己迷失的人生;喜歡世界的人,往往是因為在別人眼裡,看到期待已久的自己。

各界好評推薦!(依姓氏筆畫列名)

江秀真(聖母峰登山家)

沈春華(資深媒體人)

吳若權(作家/主持人/企管顧問)

林大涵(貝殼放大股份有限公司執行長)

林立青(作家)

林明仁(科技部人文及社會科學發展司長、臺灣大學經濟系特聘教授)

林秉賢(家扶基金會國際發展室主任)

柯淑勤(金鐘獎演員)

洪瀞(《自己的力學》作者、成功大學副教授)

舒夢蘭(東森電視臺金鐘獎節目《聚焦全世界》主持人)

葉丙成(臺灣大學電機系教授、BoniO執行長)

詹宏志(網路家庭董事長)

劉安婷(為臺灣而教教育基金會創辦人暨董事長)

專文推薦

有時候,不曾迷惘的篤定,只是另一種盲目而已;反而是在迷惘中探索,一步一步累積的篤定,才是真正能繼續下去的堅持。

──吳若權(作家/主持人/企管顧問)

有夢不難,把夢想放得很遠很難;做事不難,從現在開始做事很難。子鈞是一個普通人,一個願意堅持做偉大的事的普通人。如果你也想幫別人做事,為自己作夢,但不知道怎麼開始,這本書會是最真實的故事。

──林大涵(貝殼放大股份有限公司執行長)

當所有人都質疑夢想的時代,林子鈞交出一本激勵人心的書,在找尋自我價值的同時呼喚眾志,馳援遠山他鄉。這本書證明了夢想的力量,也確切寫出應該如何達成。對所有懷抱夢想的人都有價值。

──林立青(作家)

溫暖的心、前行的勇氣、冷靜的頭腦,加上社會科學的分析與國際的鍵結,不怕擁抱失敗、不斷否定自己過去的遠山呼喚,已經走出一條新的NGO道路。

──林明仁(科技部人文及社會科學發展司長、臺灣大學經濟系特聘教授)

不只是子鈞到尼泊爾種植教育的故事,更是子鈞與「遠山呼喚」以雙腳力行的生命文采,句句展現臺灣年輕世代的影響力,鼓舞正在尋找生命力量的人!

──林秉賢(家扶基金會國際發展室主任)

與遠山呼喚前往震央的時候,我深受震驚,卻也對他們種植教育的身影深深著迷!在這個社會當個異類,需要無比的勇氣,子鈞走的路比別人坎坷,看到的風景卻獨一無二!

──柯淑勤(金鐘獎演員)

勇闖夢想之路時,眼前會出現不少關卡;正因如此,我們才有機會嘗試突破、獲得成長、展示自己多想達成夢想。

──洪瀞(《自己的力學》作者、成功大學副教授)

良善,總是出現在最艱險的地方。在與子鈞一起在尼泊爾採訪的日子裡,我看到一個追逐夢想的年輕男孩,更看到勇氣破表的生命啟發!如果你正處於徬徨迷惘的十字路口,請跟著子鈞一起勇敢地向著心中的標竿前進吧!

──舒夢蘭(東森電視臺金鐘獎節目《聚焦全世界》主持人)

許多人才放下對成功的既有想像,透過非營利組織,催生了屬於新世代的影響力,而遠山呼喚便是其中一員。邀請大家不只透過此書認識子鈞,更看見這世代的臺灣青年對於這片土地、乃至世界的在乎與勇敢。

──劉安婷(為臺灣而教教育基金會創辦人暨董事長)

【編輯推薦】

回想三年前,即將從大學畢業的我沒有一絲欣喜,每天夜裡,對於未來的迷茫像惡夢一樣糾纏著我,時常沒喝咖啡卻夜不成眠。畢業後,我焦慮地把自己塞到一份不適合的工作,勉強地養活自己,無視內心不斷出現的聲音:「這真的是你要的嗎?」

從企劃到編輯這本書的過程,我都會不時往回看向三年前的自己,甚至是大學時期的自己,然後深深覺得,如果在畢業之際、迷茫之際,我能遇見這本書的話,即使現實的情況還是一樣險峻,即使迷茫依然存在,這本書也會像護身符一樣,給予我更多勇氣,陪我面對迷惘、失敗、挫折的時刻。除了回顧過去,這本書也帶我審視現在,並看向未來。提醒已經出社會工作的我,不要忘記保持初心、保持善良,並好好珍惜人生路途的每一份際遇,對世界永遠抱持著好奇心。這樣的話,人生一定就不虛此行了吧。

說了那麼多自己的故事,其實企劃這本書的初衷,正是源自於這樣一段經歷。收到書稿之前,本來以為子鈞是那種典型的人生勝利組,一路順遂的那種;沒想到看完稿子後,才發現他遇到的困難和大大小小的失敗還真不少!但他把所有挑戰都化為成長的養分,一路披荊斬棘,像打怪一樣一路升級,偶爾被BOSS打倒,但隨即又再站起來。作為讀者,也在紙頁間感到熱血沸騰,並得到許許多多寶貴的收穫;對於自己人生的迷茫,好像也沒那麼害怕了。

這本書像寶藏一樣,處處藏著讓你熱淚盈眶的驚喜;也是護身符,讓你勇敢直視前方的黑暗(我看倒像手電筒似的)。推薦給每一個正在迷惘的人,不要怕,你可以的。

作者簡介:

林子鈞 Rikash Lin

國際教育組織「遠山呼喚」共同創辦人,相信教育可以為貧窮學童翻轉人生。

二〇一五年,前往尼泊爾震央廓爾喀創辦NGO;二〇一七年,獲選臺大社會貢獻獎、獲邀校慶致詞。同年,畢業於臺大經濟系,並獲得尤努斯(諾貝爾和平獎得主)基金會遴選,代表臺灣前往孟加拉總部參與培訓。二〇一八年,帶領團隊拓點至尼泊爾第二震央吉里地區;二〇一九年,獲《親子天下》評選為教育創新百大團隊。

二〇二一年,《天下雜誌》評選為天下四十週年【未來領袖—變革者】,為最年輕入選者,《換日線》亦評選為【10×10亮點人物】。同年,發起「亞洲NGO人才學校」,前往越南、柬埔寨、印尼、緬甸開啟服務新篇章。

二十五歲,熱愛邊界之外的冒險,偶爾登山、自由潛水、獨自旅行,常常作著「再流浪一次」的白日夢。在工作的時候奉行理性思考,平時卻著迷於文字創作;計畫未來的時候,總愛為人生出難題,跌倒後卻依然相信夢想。

FB:林子鈞 Rikash Lin

IG:@rikashblahblah

章節試閱

找到變成自己的衝動

──我為人生選了歧途

有哪些微小的時刻,讓你覺得自己是個有血有肉的人?

是哪些決定,讓你想大叫「這才是我啊!」?

不要忘記凝視它們,讓這些回憶提醒你,你最真實的樣子。

在寒冷的清晨醒來,天還沒亮。我鼓起勇氣推開被子、痛苦地跳下床,感受冰冷的空氣扎進全身。我發著抖穿上衣服、圍巾、耳罩、手套,背上背包、相機、無線電,順手朝外套口袋塞進幾顆備用的急性腸胃藥。最後,用失去知覺的手指沾了沾冰水,隨便抹了一把臉,就快步跑下樓集合。

一行人坐上吉普車朝遠方出發,月光晦暗,遠處的山線被...

──我為人生選了歧途

有哪些微小的時刻,讓你覺得自己是個有血有肉的人?

是哪些決定,讓你想大叫「這才是我啊!」?

不要忘記凝視它們,讓這些回憶提醒你,你最真實的樣子。

在寒冷的清晨醒來,天還沒亮。我鼓起勇氣推開被子、痛苦地跳下床,感受冰冷的空氣扎進全身。我發著抖穿上衣服、圍巾、耳罩、手套,背上背包、相機、無線電,順手朝外套口袋塞進幾顆備用的急性腸胃藥。最後,用失去知覺的手指沾了沾冰水,隨便抹了一把臉,就快步跑下樓集合。

一行人坐上吉普車朝遠方出發,月光晦暗,遠處的山線被...

顯示全部內容

作者序

爸、媽。我畢業要做公益組織

我真的有選擇嗎?──從即將休學的日子說起

那天,椰林大道上的天空很藍,兩旁花叢綴著幾點杜鵑殘花。我騎著車,默然地看著這一切,思索自己怎麼如此麻木,花了兩年的時間,才發現這裡沒有我要的人生。同一時間,我也意識到自己把「用功讀書、考上名校」當成夢想的時刻,就是我停止追逐夢想的時刻。

二○一五年,我是一個典型的大二學生,跟多數臺大經濟系的同學一樣,不知道自己為何而來,又該何去何從。貼在我身上的名校標籤,感覺上更像是協助社會人士識別我們的刻板印象,跟刻意貼著「XX級肉品」的牛...

我真的有選擇嗎?──從即將休學的日子說起

那天,椰林大道上的天空很藍,兩旁花叢綴著幾點杜鵑殘花。我騎著車,默然地看著這一切,思索自己怎麼如此麻木,花了兩年的時間,才發現這裡沒有我要的人生。同一時間,我也意識到自己把「用功讀書、考上名校」當成夢想的時刻,就是我停止追逐夢想的時刻。

二○一五年,我是一個典型的大二學生,跟多數臺大經濟系的同學一樣,不知道自己為何而來,又該何去何從。貼在我身上的名校標籤,感覺上更像是協助社會人士識別我們的刻板印象,跟刻意貼著「XX級肉品」的牛...

顯示全部內容

目錄

自序:爸、媽。我畢業要做公益組織

Chapter1 面對迷惘:妥協只能給你掌聲,不會讓你找到人生

Ishwor的故事:我家變成瓦礫堆那年,我才八歲

01 找到「變成自己」的衝動:我為人生選了歧途

02 事業不是迷惘的出口,志業才是:用大學生的飲料錢,為一村續命

03 篤定,是因為曾經迷茫:地震發生那天,我準備要休學

遠山記事:這段迷途的人生,讓我陪你一起走

Chapter2 經歷失敗:如果倒地不起的你夠慘,記得自拍一張

Ishwor的故事:媽媽說明天開始,我要去做工

01 失敗是失去,還是獲得?: 一段徹底失敗的美好時...

Chapter1 面對迷惘:妥協只能給你掌聲,不會讓你找到人生

Ishwor的故事:我家變成瓦礫堆那年,我才八歲

01 找到「變成自己」的衝動:我為人生選了歧途

02 事業不是迷惘的出口,志業才是:用大學生的飲料錢,為一村續命

03 篤定,是因為曾經迷茫:地震發生那天,我準備要休學

遠山記事:這段迷途的人生,讓我陪你一起走

Chapter2 經歷失敗:如果倒地不起的你夠慘,記得自拍一張

Ishwor的故事:媽媽說明天開始,我要去做工

01 失敗是失去,還是獲得?: 一段徹底失敗的美好時...

顯示全部內容

圖書評論 - 評分:

| |||

|

|

2021/06/28

2021/06/28