「結婚,她們四川上咱們這裡,就用不著結婚,四川就沒有她名字了,基本上就算結婚了。」

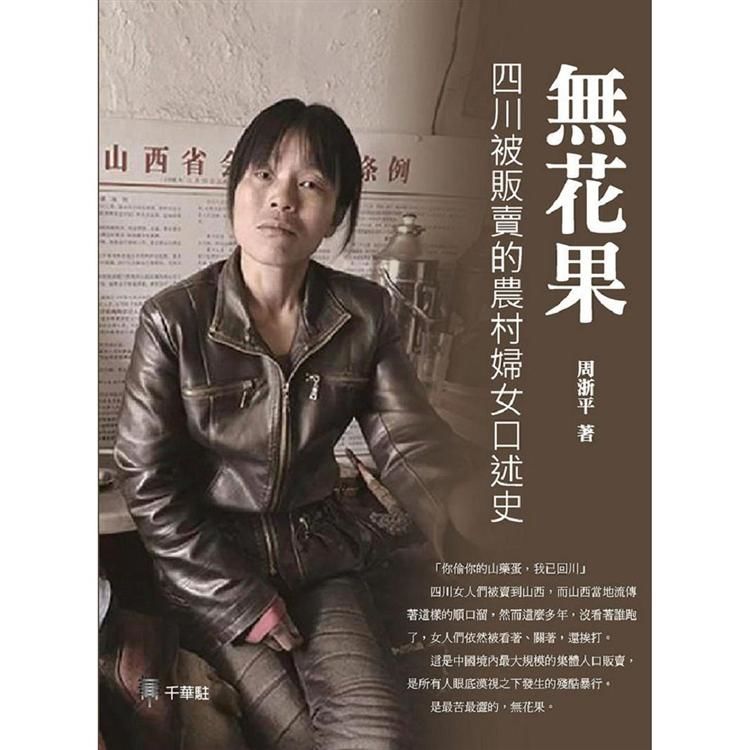

本書紀錄的是一九八0年代年代至二十一世紀初,在涉及南北方十數省販賣婦女事件中,

口述者們親歷深陷歧途的遭遇。她們當中最小的只有十二歲,一多半是未成年少女。

她們未嘗花季的甜美,卻拾起人生的苦果。她們被人販子,有時還包括自己的親人,

投進舉目無親的異樣環境中,被迫與陌生男人成家生子,操家務,受苦重,被白眼,遭虐待。

三十幾年過去了,她們雖過上了常人的生活,卻付出了讓人意料之外的代價。「……往死打呢。我是命大。

打得我,想撇下孩子們走馬不回頭了。」本書是以女性為主體的口述歷史,

雖也間雜了八位男性的口述,仍然是圍繞著女性特殊的話題展開。在她們述說的話語間,深深地留下了女性的無奈和頑強,

透露出女性的多重關注,如無法選擇配偶的家庭生活,男性對女性的家暴虐待,為人生子的性奴工具,女性在子女眼中的擔當,女性在農民家庭中的地位,

女性對家庭經濟的負擔,女性在子女教育中的希冀,女性對父母孝道的遵從,女性在子女和個人意願兩難中的選擇,又是如何屈從命運的安排留在了異鄉的山西。

「我命也不值那麼多錢,我結婚人家花了兩萬,我就是冤枉人,討飯的命,我是四川的,人家留了我,不能再花錢了。」

在接受訪談的四十九位川籍、五位甘籍、三位滇籍、一位陜籍、一位晉籍婦女的家庭中有一個共同點,她們現在的生活基本屬於常識認識的正常狀態,雖不能按當地人的說法都處於「好活」(幸福)的時候,但與多數農村家庭比較沒有什麼大的差異。當訪問者在傾聽她們敘述的經歷時,自然地想到托爾斯泰曾描寫一位婦女生活時寫到的一句話,幸福的家庭都一樣,不幸的家庭各有各的不幸。她們的境遇是現在的「幸福」家庭也有各個不幸的經歷。初到時不能自由行走防逃離的看管,被當地人歧視不稱姓名為「四川侉子」的稱號,遭男人打罵更是家常便飯,成為沒有婚姻登記、沒有戶口的「黑人」等等。談到這些經歷,她們往往忽略一些細節,可能是忌諱家庭其他成員的感受,卻談出比她們更可憐、更悲慘命運的「她人」。

「四川人上來你們就這樣對待,你是沒有見過,腳、手上的鏈子,怕跑了,真有苦的。」

如白辛莊村的一位川籍婦女,先後被賣過三次,頭一次賣到白辛莊村,二次賣到九坪梁村,三次又賣回白辛莊村,一個原因是當地人認為她是「愣子」(可能有精神疾病)。在最後這家,她被男人用鐵鏈子拴在文革時挖的防空洞裡,一年

作者簡介:

周浙平,一九四八年出生。獨立觀察者。長期傾心中國農民生活現實,近十年行走在黃土高原,進村入戶,坐炕頭,與農民盤膝長談。他堅持採用訪談原始記錄翻記和保持方言語言的方法,完成多部農民口述史,有《影像中的『文革』農村》(二〇一二),《周浙平文獻攝影集》(二〇一八)、《酸刺林》(二〇一九)、《難民紙》。

章節試閱

從四川販來的女人們

塗:我上來的時候,正是販賣人的高峰,我們村裡頭有好多女娃子人販子將帶來賣的時候我還去搞破壞,告訴她們不要叫人拿走錢,拿走錢就壞了。我們村還有一個,這個女的好像也是中江的,自來了現找了一處地方,找了一處地方男人對她也挺好,她有羊角瘋,她男人出地回來她羊角瘋犯了,就不要她了,又賣了,離我們五里地,那女人太慘了。她得這個病不給她吃藥不給她看,她生了兩個女娃娃,婆婆也不把她當人看,男人也不管她,吃啥也不管你,穿啥也不管你。這女人每天就是這地方的馬鈴薯,就是燴馬鈴薯。最後這女的好像是感冒死了。至死也沒和娘家聯繫上。

周:這女的有多大。

塗:唉,也就是三十來歲。

周:也是你們村的。

塗:南丈子的。她女兒嫁在東港了。

周:至死沒和她媽聯繫上。

塗:沒有。現在她媽也不知道。

周:昨天在商場訪問了一個,她妹妹被賣,三十年是死是活不知道。

塗:這個女的是中江的。這個羊角瘋有遺傳性。腦筋也可聰明呢。

周:羊角瘋可以治呀,也不至於死呀。

塗:沒人給她治哇。沒人管,她吃飯不像咱們生活想吃啥吃啥,她每天就是能煮山藥,沒人管。男人和他媽吃的一鍋飯,她大女兒也是和她奶奶一鍋吃飯。二女兒生下兩歲了,缺乏營養。那年十五歲,她死了以後,她女兒也病了。她大女兒他爸把她送孤兒院了,現在好像念大學了。

周:井坪孤兒院。

塗:哦,大女兒自他們家出來,念小學時,是孤兒院長大的。好像是在大同念護士學校。念完了,又念什麼學校。

周:只要考上大學,孤兒院都管。考不上的就找工作了,不管了。

塗:大女兒也很聰明,腦筋可好使了,和我二兒同歲,屬羊的,今年二十五了。二女兒死時也沒檢查出是什麼病,死時十五了。她男人吧,你說他呆他也不呆,腦筋也好呢,就好耍。

周:賭錢。

塗:就好賭錢。對那女的不管。

周:南丈子還不是她賣的第一個村子。

塗:是從榆卜窪(村)賣過來的,是第二家。

周:先賣的榆卜窪。

塗:榆卜窪那家男人開始可稀罕她呢,後頭因羊角瘋,男的不要了,他們家還有個老二,他爸他媽就想給這個二的續上,她就不想在了,他們家就把她賣了。來了三、四月發現這個病的,賣到南丈子是第二年二月。頭一家吃啥也吃呢,對她可好呢。她那個病跌了一跌厲害了。

周:越刺激越厲害。

塗:越來越厲害,犯的次數也多。趕死的時候是六月天,一般人感冒了吃點好的,她就沒個吃上的,炒豌豆。

周:哎呦。

塗:我那會將來的時候,人販子去我們村賣那些女娃子們,我告訴她們別叫他們拿走錢,這些都是騙子。也有出錢不多的,一定出三千的,出成二千了,左不來男方想買了哇,他不買,人販子就不給他人,他也出了,女的叫喊著不讓出。那個女的花了二千多買的,買下了。後頭不知因為啥,我也在礦上住的不在村裡,加上那家一個兒子慣的,以後又把她賣了,又賣到祝馬會(村)了。在祝馬會有三個女兒,她男人不知道是咋回事情,最後她跑回四川了。留下三個女兒,都大了,最小的都聘了。祝馬會娶她這家,男人的姐姐在我們村,和我一個村,她和我說那女人是先賣到南丈子,又賣到祝馬會。出來的那些女的,也有過好的,也有賴的,也有可悲慘的。

周:你剛才說的兩個都被賣過二次。南丈子那會四川的多不多。

塗:那會多了哇,現在也不多了,走的走,死的死,死了好幾個四川的。

周:最多的時候有多少。

塗:我們村有十幾個。

周:跑了的有一半沒有。

塗:沒有一半也差不多。

一對被賣的姐妹

吳:白辛莊還有一個新中鄉我們的同學。三十年了沒回家,去年她想回家,叫我幫助聯繫她們家,我給幫忙,今年才聯繫上,今年正月才回家,把她媽接上來。三十年沒回家,尋不見家了。

周:找不到家了。

吳:她也不知道家裡人活著不活著,我還是靠我弟弟聯繫的,我給我弟弟打電話。

周:她是不是她男人不讓她聯繫。

吳:不知道。劉家窯那面條件也不好。她說好多年想回去,又問我們村的軍軍,去年我後來有她們家的電話號碼,最後不知咋的又聯繫不上我了,我也換了電話號碼,最後又聯繫上了,去年臘月叫我尋她家裡人。我一直和家裡有聯繫,我也回去鑽。三十年沒聯繫,最後靠我弟弟給聯繫上了。家裡就剩下一個媽。多年不聯繫了。白辛莊有一個也是我們新中鄉的。

周:四川賣到山西的很多。

吳:多的厲害呢。光我們新中鄉跟前的我就知道三個。永和(商場)賣東西的還有我們四川老鄉二個,我也認得。

周:井坪的永和。

吳:對,有東港的兩個。也是我們老鄉。

周:劉井溝前兩天我去訪問,有一家子,有叔伯姊妹兩個,她們的侄女一個,姊妹倆一九七二、三年就來了,過了十五年就把侄女又弄來了。

吳:我們四川德陽原是縣,這會改成市,新中鄉原來是公社,現在也成了鎮。我能帶你去訪問永和的那兩個老鄉。

周:現在你和這些四川來的老鄉聯繫的廣泛嗎。經常見面聊天嗎,都說些什麼,談家鄉啊。

吳:也說呢,說我們那地方國家政策挺好,那地方現在好了,沒人來這地方。齊打聽這些,沒有鄧小平政策不行。

周:聽說一九九五年打擊一次。

吳:我們就是最厲害的那年往上走,鄧小平打擊人販子那年,多少年了,齊那年就沒了。還崩了些。鎮住了,不是那還多呢。

周:我訪問了公安局長,說那年解救了二百多人。槍斃了二十二個。槍斃的標準是販六個以上的。

吳:有回個的,有孩子的這裡不好鑽的也有回去的。好鑽的就留下了。這種情況也多。好的也多。也有最終沒和家人見上面的。

周:白辛莊就有一個。關在防空洞裡,鐵鏈子拴著。是王桂蘭老二娶的,被賣了三次,最後賣到這家,後來生了一孩子放出來,弄到家裡又有了一個孩子,這女的還想跑,就用鐵鏈子拴起。

吳:全憑那會(一九九五年)政策好,還不知有多少人。

周:那個人命運很慘。

吳:一說這外地人跑呀,打呀。真實承認自己的命運,有時人家打了你,罵了你,也得忍了。因為你沒走處。我也不知道怎麼過來的,就覺意為了這兩娃娃,從四川來錯了一次。在四川時也是沒辦法,生活艱難,跑出來,爸爸媽媽著急,妹妹想見一面也難。心裡也不好過。可惡的人販子,妹妹十三歲給賣了。

周:你說人販子可惡是一方面。

吳:像我們歲數大了還懂點事。就像那十三歲的小孩們懂啥事呢,賣十三歲的孩子他就知道犯法呢,就是拐賣幼女,把我妹妹終身害了。這會她就是苦命,找的對象肯定也不跟心。四川爸爸媽媽著急,一家人四處處尋。這還是好的呢,現在還能聯繫,能見面。算幸運的。我也是好幾年回去一次,說起就心酸呢。我們頭一次見面,回個,哭的。倒是我妹妹頭一次回去,我媽嚎的,我妹妹嚎,我媽媽嚎,我弟弟看見也嚎。

你要跑就打斷你的腿

周:你們說當地人,像大泉溝的人,是不是對你們這些外地來的人看不起呀。

甘葉珍:也是看不起。

甘葉華:也是道不清。

周:都叫你們侉子。

甘葉珍:對,叫四川侉子。

甘葉華:到底叫錘子呢。這會還有人,說看那四川錘錘。就像我們大伯多會叫他老婆侉子。

曹:就是侉子。

甘葉華:看不起咱四川人,一說啥你就是四川人,罵人都是,沒有四川人,你還打光棍呢。全是四川人給你這光棍解決了。

周:四川人的家庭子女也弄的挺好,子女上了大學,像東水窪那家,比本地人的都好。

曹:說比山西人聰明,不知道聰明不了。

甘葉珍:我們那會大泉溝的娃娃們念不成書,如果那會搬出來娃娃們念上書,我大兒念書可勁大了。那會公公、婆婆沒有,種上地沒功夫,念上書這兩天放假不用學習,趕緊說給媽幹活吧,餵牲口吧。

曹:那會沒水,擔水哇。

甘葉珍:我兒念書久已誇呢,說這娃要是跌到城裡念書肯定念成大學了,這陣陣還後悔自個沒念。

周:你們說你們從四川來怎麼就慢慢說本地話了。

曹:出個不能哇。

甘葉華:也是人多,也是聽人家說也就慢慢說了。

甘葉珍:有改不過來的。

周:是不是說四川話怕人看不起。

甘葉珍:你學平魯話,出門誰也不認你是侉子。

甘葉華:有時候也擔心,就是聽不出來。大部分一開始下井坪就聽不出來是四川的,不敢認我是四川的。

從四川販來的女人們

塗:我上來的時候,正是販賣人的高峰,我們村裡頭有好多女娃子人販子將帶來賣的時候我還去搞破壞,告訴她們不要叫人拿走錢,拿走錢就壞了。我們村還有一個,這個女的好像也是中江的,自來了現找了一處地方,找了一處地方男人對她也挺好,她有羊角瘋,她男人出地回來她羊角瘋犯了,就不要她了,又賣了,離我們五里地,那女人太慘了。她得這個病不給她吃藥不給她看,她生了兩個女娃娃,婆婆也不把她當人看,男人也不管她,吃啥也不管你,穿啥也不管你。這女人每天就是這地方的馬鈴薯,就是燴馬鈴薯。最後這女的好像是感...

推薦序

無花果,取其字義。五十九位農村婦女口述者,幾乎整體缺失花季的童年、少年時光,她們直接開始的人生就是那望不到盡頭的苦難。

無花果,取其字義。五十九位農村婦女口述者,幾乎整體缺失花季的童年、少年時光,她們直接開始的人生就是那望不到盡頭的苦難。

目錄

版權訊息

題記

內容簡介

作者簡介

無可選擇的命運(導言)

從四川販來的女人們

各村都有賣來的女孩

蓬南鎮的茶館聚滿了賣口舌的人

那一批賣上來五人

山西人下四川引女人

我是人販子箍將來的

自己給自己布下的陷阱

人販子是自己的親友

買來賣去還得過日子

你要跑就打斷你的腿

相隔十年進了同一家門的妯娌

我就是我男人販回來中的一個

兄弟三人都是從四川引的女人

自己摘下的苦果自己嘗

被賣了就難回頭

兩邊都有個家

一個反勸你留下的公安人員

一對被賣的姐妹

揮之不去的怕

不能放過賣你的人

兩次都沒遇上好男人

無路可逃

為了孩子又折回山西

那個家能走就得走

相差十七歲的夫妻

個人碰將來的謎

沒有身分證的人出不了門

為了爸爸

為錢也為出路

日昇即起日落回家

可憐人遇到了一起

不知愁的女人

收彩禮不算花人家的錢

殘疾男人背後的女人

沒有必要回去了

三個男人四個孩子

未能見離世父母一面

賣我的人自殺了

人家引上來的不知算不算騙

不知道我是哪年來的怎樣來的

父母尋我整整三年

男人們那

父兄送我上來

入贅改姓頂門又都返回了

一個煩惱接著一個煩惱

怎麼賣過來的忘了

那裡都一樣

生活不了又過來

表姊妹招的兄弟倆

母女一塊嫁到這地面

哥哥暴虐下的妹妹

媒人引上來一樣花錢

讓我說心上還不好哩

那段歷史到該說出來的時候

口述人人像圖索引

口述人名單、訪問地點、時間索引

版權訊息

題記

內容簡介

作者簡介

無可選擇的命運(導言)

從四川販來的女人們

各村都有賣來的女孩

蓬南鎮的茶館聚滿了賣口舌的人

那一批賣上來五人

山西人下四川引女人

我是人販子箍將來的

自己給自己布下的陷阱

人販子是自己的親友

買來賣去還得過日子

你要跑就打斷你的腿

相隔十年進了同一家門的妯娌

我就是我男人販回來中的一個

兄弟三人都是從四川引的女人

自己摘下的苦果自己嘗

被賣了就難回頭

兩邊都有個家

一個反勸你留下的公安人員

一對被賣的姐妹

揮之不去的怕

不能放過賣你的人

兩次都沒遇上好男人

...