幸福是一種選擇

有的人認為「人生苦短,去日苦多」,不如尋歡作樂,過把癮就死,這就是幸福;有的人認為金錢至上,「有錢能使鬼推磨」,這就是幸福;而有的人以「寧作中華斷頭鬼,勿為倭奴屈膝人」的慷慨激昂、赴湯蹈火為幸福;有的人以「寧可枝頭抱香死,不隨落葉舞西風」的潔身自好、嚴以律己為幸福。幸福到底在哪裡?不同的人有不同的理解,不同的理解有了不同的人生。

有人曾問過一位快樂的老人:「你為何會這樣幸福呢?你一定有關於創造幸福的不可思議的祕訣吧!」

「不!不!」老人回答,「我只是選擇『幸福』而已。」

選擇「幸福」?這件事乍聽之下,也許單純得令人不敢相信。但是,卻讓我想起一件重要的事,那就是亞伯拉罕‧林肯(Abraham Lincoln)曾說過的:「人們如果下定決心要擁有幸福,他就會擁有幸福。」換言之,如果你選擇不幸,你就會變得不幸。

會享受人生的人,不會在意擁有多少財富,不會在意房大小、薪水多少、職位高低,也不會在意成功或失敗,只要會數數就行。「不要計算已經失去的東西,多數數現在還剩下的東西。」這個十分簡單的數數法,就是選擇幸福的一種智慧。

在寧夏南部山區有一位還未脫離貧困的農民,他常年住的是漆黑的窯洞,每餐吃的是玉米、土豆,家裡最值錢的東西就是一個盛麵的櫃子。可他整天無憂無慮,早上唱著山歌去幹活,太陽落山又唱著山歌走回家。別人都不明白,他整天樂什麼呢?

他說:「我渴了有水喝,餓了有飯吃,夏天住在窯洞裡不用電扇,冬天熱乎乎的炕頭勝過暖氣,日子過得美極了!」

這位農民能珍惜自己所擁有的一切,從不為自己欠缺的東西而苦惱,這就是他能感受到幸福的真正原因。

其實,我們絕大多數人所擁有的,遠遠超過了這位農民,可惜總被自己所忽略。你的收入雖然不高,但粗茶淡飯已經足夠,絕無那些富貴病的侵擾;你的配偶或許並不出眾,但他(她)能與你相親相愛,白頭到老;你的孩子雖然沒有考上大學,但他(她)卻懂得孝敬父母,知道自力更生……人生,該數數的東西還有很多很多。

人們一直疲於奔命,尋求其所謂的幸福。其實,幸福原本就在我們的生活不遠處。只是由於人們太在意物質上的富裕,太追求一種形式化的生活了,而將幸福的真諦忽略了。

幸福在哪裡?我在樹木中找到了答案。當秋寒襲來的時候,樹木自知無法抗爭,便抖落了葉片,用一身硬骨迎擊風霜。那是一種暫時的退卻,是一種承受,是一種力的積蓄,一種耐心的等待,一種更有希望的選擇,而絕不是最後的結局。一方面,它抖落的樹葉奉獻給了樹根,「落『葉』不是無情物,化作春泥更護花」;另一方面,「芳林新葉催陳葉」,只要時機成熟,新葉便迅速萌發,用全力擁抱春色,為大地增添了一份活力。這就是落葉對根的情意,也是樹木引以為榮的幸福。

幸福在哪裡?我在登山過程中找到了答案。「山中何所有,嶺上多白雲。只可自怡悅,不堪持贈君。」那種空靈高峻之美,需要親身經歷。山與你互相等待,它可以讓你一輩子矮矮地呆在平原,也可以讓你體會到杜甫的願望──「會當凌絕頂,一覽眾山小。」。登山的最大障礙莫過於翻越自身惰性的屏障,超越自身的極限。當你經過長途跋涉後,站在千萬年來無人企及的高峰上,俯瞰朝霞落日,感受天廣地闊的景象時,你會深深體會到「地到無邊天作界,山登絕頂我為峰」的幸福。

幸福在哪裡?我在大自然裡、在社會生活裡找到了答案。幸福無所不在,而我們缺少的是發現幸福的眼睛。朝暉夕陰,潮起潮落,能給你帶來遐思邇想;一個淺淺的微笑,一句溫暖的話語,能暖和你冰凍的心。細細地品味人生,你會發現,幸福原來離你並不遙遠。

幸福在哪裡?我在自己的身上找到了答案。余秋雨曾說:「沒有白髮的祖母是令人遺憾的,沒有皺紋的老者是令人可怕的。還生命以過程,還歷史以真實。」而我想說,還幸福以過程,幸福就是一個過程。

每天喝一點雞湯:

每當自己全力以赴實現心中夢想的時候,每當自己披荊斬棘跨過千難萬險的時候,幸福就是你堅持不懈的奮鬥,是你最終取得成功的快感。

學會「捨得」

「捨得」既是一種生活的哲學,更是一種做人的智慧。捨與得就如水與火、天與地、陰與陽一樣,是對立的衝突概念,相輔相成,存於天地,存於人生,存於心間,存於微妙的細節,囊括了萬物運行的所有道理。萬事萬物均在捨得之間,達到和諧,達到統一。要得便須捨,有捨才有得。

也許在捨去的當下是痛苦的,甚至是無奈的選擇。但是,若干年後,當我們回首那段往事時,我們會為當時正確的選擇感到自豪,感到無愧於社會、無愧於人生。也許正是當年的放,才到達今天的光輝極頂和成功彼岸。

英國著名詩人濟慈(John Keats)本來是學醫的,後來發現了自己有寫詩的才能,就當機立斷,放棄了醫學,把自己的整個生命投入到詩歌中。他雖然只活了二十幾歲,但他為人類留下了許多不朽的詩篇。馬克思(Karl Marx)年輕時曾想做個詩人,也曾經努力寫過一些詩(後來他自稱是胡鬧的東西),但他很快就發現自己的長處和興趣並不在這裡,便毅然放棄做詩人的夢想,轉到社會科學研究去了。如果他們兩個人都不了解自己,沒有找到自己的位置,那麼英國不過增加了一位庸醫,而在國際共產主義運動史也肯定要失去一顆閃耀的明星。

伽利略(Galileo Galilei)是被迫去學醫的。當他被迫學習解剖學和生理學的時候,他同時學習歐幾里得幾何學和阿基米德數學。偷偷地研究複雜的數學問題,當他從比薩教堂的鐘擺發現鐘擺原理的時候才十八歲。

羅大佑的《童年》、《戀曲一九九〇》等經典歌曲影響和感動了一代人。羅大佑起初是學醫的,後來他發覺自己對音樂情有獨鍾,所以他棄醫從樂,他的選擇是對的。

捨,並不意味著失去,因為只有捨才會有另一種得。要想採一束清新的山花,就得捨去城市的舒適;要想做一名登山健將,就得捨去嬌嫩白淨的膚色;要想穿越沙漠,就得捨去咖啡和可樂;要想有永遠的掌聲,就得捨去眼前的虛榮。

有這樣一個寓言故事:

一個智者帶著一個年輕人打開了一個神祕的倉庫。這倉庫裡裝滿了閃爍著奇光異彩的寶貝。仔細看,每個寶貝上都刻著清晰可辨的字紋,分別是:驕傲,正直,快樂,愛情……

這些寶貝都是那麼漂亮,那麼迷人,年輕人見一件,愛一件,抓起來就往口袋裡裝。

可是,在回家的路上,他才發現,裝滿寶貝的口袋是那麼的沉。沒走多遠,便覺得氣喘吁吁,兩腿發軟,腳步再也無法挪動。

智者說:「孩子,我看還是丟掉一些寶貝吧,後面的路還長著呢」

年輕人戀戀不捨地在口袋裡翻來翻去,不得不咬咬牙丟掉兩件寶貝。但是,寶貝還是太多,口袋還是太沉,年輕人不得不一次又一次地停下來,一次又一次咬著牙丟掉一兩件寶貝。「痛苦」丟掉了,「驕傲」丟掉了,「煩惱」丟掉了……口袋的重量雖然減輕了不少,但年輕人還是感到它很沉,很沉,雙腿依然像灌了鉛一樣重。

「孩子,你再翻一翻口袋,看還可以丟掉些什麼」智者又一次勸道。

年輕人終於把沉重的「名」和「利」也翻出來丟掉了,口袋裡只剩下「謙虛」、「正直」、「快樂」、「愛情」……一下子,他感到說不出的輕鬆和快樂。但是,他們走到離家只有一百公尺的地方,年輕人又一次感到了疲憊,前所未有的疲憊,他真的再也走不動了。

「孩子,你看還有什麼可以丟掉的,現在離家只有一百公尺了。回到家,等恢復體力還可以回來取。」

年輕人想了想,拿出「愛情」看了又看,戀戀不捨地放在了路邊。

他終於走回了家。

可是他並沒有想像中那樣的高興,他在想著那個讓他戀戀不捨的「愛情」。智者過來對他說:「愛情雖然可以為你帶來幸福和快樂。但是,它有時也會成為你的負擔。等你恢復了體力還可以把它取回,對嗎?」

第二天,他恢復了體力,按著昨天的路拿回了「愛情」。他真是高興極了,他歡呼,他雀躍。他感到了無比的幸福和快樂。這時,智者走過來撫摸著他的頭,舒了一口氣:「啊,我的孩子,你終於學會了放棄!」

不懂得放棄的人,在生活中總將兩眼盯在眼前的標杆上,一生就像北方臘月的濃霧,模糊不辨認方向。就只是一路向前走,不思考,不回頭,越走路越窄,最後不知不覺鑽進了牛角尖。然後便一味地自怨自艾,自暴自棄,於是青春美麗的容顏與悠悠歲月擦肩而過恰如風過竹面,雁過長空,就像蘇東坡的一聲人生長歎「事如春夢了無痕」。

捨不得放棄的心緒,像一根寂寞的蘆葦,獨立在夜風中守望,把自己幻成一季秋色,再從煙黃的舊頁中只能握住一把蒼涼……

捨得,是一種精髓;捨得,是一種領悟;捨得,更是一種智慧,一種人生的境界。

每天喝一點雞湯:

如果我們永遠憑著過去生活的慣性,日常世故的經驗,固守已經獲得的功名利祿,想要獲取所有的權錢職位,什麼利益都要去爭,什麼樣的生活方式都讓我們眼花撩亂,什麼朋友熟人都不願得罪,這樣我們會疲於應付,把很多時間和精力都花在無謂的紛爭上,所以捨得捨得,捨去了才能有所得。

| FindBook |

有 5 項符合

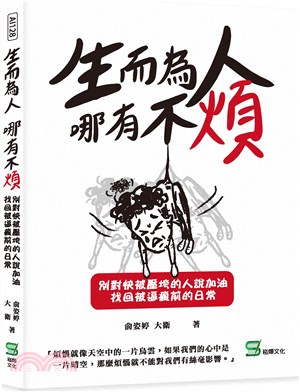

生而為人,哪有不煩:別對快被壓垮的人說加油,找回被逼瘋前的日常的圖書 |

|

生而為人,哪有不煩:別對快被壓垮的人說加油,找回被逼瘋前的日常 作者:俞姿婷 出版社:崧燁文化 出版日期:2021-07-19 規格:21cm*14.8cm*1.6cm (高/寬/厚) / 初版 / 平裝 / 292頁 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 284 |

社會人文 |

$ 284 |

Books |

$ 284 |

大眾心理學 |

$ 316 |

中文書 |

$ 324 |

情緒/壓力 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:生而為人,哪有不煩:別對快被壓垮的人說加油,找回被逼瘋前的日常

煩惱就像天空中的一片烏雲,

如果我們的心中是一片晴空,

那麼煩惱就不能對我們有絲毫影響。

▪心情好一點

多數人是在按照別人的要求生活,刻意改變,違背內心,所以才會讓自己煩惱。

▪樂觀多一點

正如今天枯萎的花兒蘊藏著明天新的種子一樣,今天的悲傷常常預示著明天的快樂。

▪心胸寬一點

寬容是我們自愛、自信的表現。拿得起,放得下,是一份從容,是力量的象徵。

▪自信多一點

真正的自信絕對不會因為外在形式的改變而消失,自信不是運氣,而是靠平時的累積。

▪ 欲望小一點

放手不代表對生活的失職,它也是人生中的契機。學會放手,要比學會緊握更難得,因為那需要更多的勇氣。

▪心態好一點

兩個人從牢中的鐵窗望出去,一個只看到泥土,另一個卻看到了滿天的星星。

▪糊塗多一點

糊塗不是無智,相反它是人類隱藏著的智慧。

【本書特色】

本書以各種故事及寓言告訴你,對待生活的態度及處世方式,包括如何以調適心情來掌握自己的人生、如何拋開煩惱並以輕鬆的心情度過每一天、敞開心扉並展現自己。

作者簡介:

俞姿婷,旅居日本,喜歡貓、咖啡和手作甜點。喜歡思考、研究關於人的一切。

大衛,專職作家。

章節試閱

幸福是一種選擇

有的人認為「人生苦短,去日苦多」,不如尋歡作樂,過把癮就死,這就是幸福;有的人認為金錢至上,「有錢能使鬼推磨」,這就是幸福;而有的人以「寧作中華斷頭鬼,勿為倭奴屈膝人」的慷慨激昂、赴湯蹈火為幸福;有的人以「寧可枝頭抱香死,不隨落葉舞西風」的潔身自好、嚴以律己為幸福。幸福到底在哪裡?不同的人有不同的理解,不同的理解有了不同的人生。

有人曾問過一位快樂的老人:「你為何會這樣幸福呢?你一定有關於創造幸福的不可思議的祕訣吧!」

「不!不!」老人回答,「我只是選擇『幸福』而已。」

選擇「幸...

有的人認為「人生苦短,去日苦多」,不如尋歡作樂,過把癮就死,這就是幸福;有的人認為金錢至上,「有錢能使鬼推磨」,這就是幸福;而有的人以「寧作中華斷頭鬼,勿為倭奴屈膝人」的慷慨激昂、赴湯蹈火為幸福;有的人以「寧可枝頭抱香死,不隨落葉舞西風」的潔身自好、嚴以律己為幸福。幸福到底在哪裡?不同的人有不同的理解,不同的理解有了不同的人生。

有人曾問過一位快樂的老人:「你為何會這樣幸福呢?你一定有關於創造幸福的不可思議的祕訣吧!」

「不!不!」老人回答,「我只是選擇『幸福』而已。」

選擇「幸...

顯示全部內容

推薦序

前 言

法國作家大仲馬說:「人生是用一串無數小煩惱組成的念珠,樂觀的人是笑著數完這串念珠的。」其實,在很多情況下,煩惱都是自找的。

不論你是高官還是平民,不論你是富豪還是窮人,不論你是社會名流還是無名之輩,恐怕誰也超越不了「有得必有失」的辯證邏輯。即使你不自找煩惱,但還是少不了煩惱,因為人是現實的,不是超脫凡俗的聖人。每當我們自尋煩惱之際,身邊的人大都會勸導說:「不要自尋苦惱,開朗一點,開心一點。」但不好的情緒還是會不自覺地湧起。煩惱的想法一出現,我們便不由自主地陷入到更多的糾葛中,搞得整個人心神...

法國作家大仲馬說:「人生是用一串無數小煩惱組成的念珠,樂觀的人是笑著數完這串念珠的。」其實,在很多情況下,煩惱都是自找的。

不論你是高官還是平民,不論你是富豪還是窮人,不論你是社會名流還是無名之輩,恐怕誰也超越不了「有得必有失」的辯證邏輯。即使你不自找煩惱,但還是少不了煩惱,因為人是現實的,不是超脫凡俗的聖人。每當我們自尋煩惱之際,身邊的人大都會勸導說:「不要自尋苦惱,開朗一點,開心一點。」但不好的情緒還是會不自覺地湧起。煩惱的想法一出現,我們便不由自主地陷入到更多的糾葛中,搞得整個人心神...

顯示全部內容

目錄

第1章 心情好一點,煩惱少一點

給自己一個希望

讓夢想伴隨你

打開人生的另一扇門

把工作當成一種快樂

不要讓比較毀掉你的幸福

煩惱往往是自找的

消極情緒是幸福的腐朽劑

給心情加份營養

希望創造奇蹟

把煩惱寫在紙上

不要讓憂慮絆倒你

快樂其實很簡單

讓幽默給生活加點色彩

第2章 樂觀多一點,煩惱少一點

樂觀者往往是最後的贏家

直面挫折,堅強地走下去

在失敗中鍛鍊自己

樂觀是一種選擇

用積極的心態對待自己的事業和生活

笑對人生,對厄運說「無所謂」

以樂觀的心態看待周邊的世界

抬...

給自己一個希望

讓夢想伴隨你

打開人生的另一扇門

把工作當成一種快樂

不要讓比較毀掉你的幸福

煩惱往往是自找的

消極情緒是幸福的腐朽劑

給心情加份營養

希望創造奇蹟

把煩惱寫在紙上

不要讓憂慮絆倒你

快樂其實很簡單

讓幽默給生活加點色彩

第2章 樂觀多一點,煩惱少一點

樂觀者往往是最後的贏家

直面挫折,堅強地走下去

在失敗中鍛鍊自己

樂觀是一種選擇

用積極的心態對待自己的事業和生活

笑對人生,對厄運說「無所謂」

以樂觀的心態看待周邊的世界

抬...

顯示全部內容

|