第一章

明中晚期思想文化風潮與士人活動

一、明中晚期的三股風潮

明中晚期正值十六到十七世紀,是經濟發展達到高峰,而思想、文學、藝術各方面活動也十分多元而活躍的年代。跟兩宋相比,兩宋士人在文化的開創有很大的貢獻,如宋明理學是宋始而明繼之,文學有唐宋八大家而以宋人為主,在藝術上亦多精彩之作,而明人則是享受此創獲成果,並發揚而形成風潮。因此我們不應只是討論個別精英的作為,也必須看當時的流行風潮。明中晚期有三股風潮,分別是文學復古運動、心學運動,以及明末的制藝風潮。這三股風潮的領導者都是赫赫有名的人物,如前、後七子(尤其是後七子)領導的文學復古運動、心學有王守仁,以及明末制藝文社中最知名的復社領袖張溥

(1602-1641)、張采(1596-1648)二人。

文學復古運動與心學運動的高峰主要在明中期,兩個運動的共同傾向是擴大參與成員,讓詩文寫作或心性討論不僅是精英士大夫的專利,也能夠吸引更多士人―尤其是中下層士人,甚至布衣、處士的參與。然而詩文寫作與心性學說畢竟有其門檻,加上士人的志趣有別,所以不少士人不在這兩股風潮中。尤其詩文寫作的雅俗之別,以及心學家對末流的譴責,顯示這兩個運動的參與者也被作出區別,區別成雅的與俗的、正統的與異端的。所以明末的第三個運動―制藝風潮便很值得注意,制藝(八股文)可說是士階層的專利,而這股風潮便以囊括全體士階層為目標,如萬時華(1590-1639)說:

世摻觚能以詩賦擅者什四五,不能為制舉藝者,百無一焉。

萬時華是明末江西南昌人,以詩文與制藝聞名,也是南昌當地詩社與制藝文社的領袖,所以他的評論應可信。在他的估算,能詩文者僅十之四五,想來能談心性者的比例亦不高於此數,而相較下全體士人皆能作八股文,所以明末制藝風潮對士階層的影響力遂遠高於前面兩股風潮,而改革八股文便可糾正士風。

以下依流行的時間次序,看明中期的文學復古運動與心學運動,以及明末的制藝風潮。

二、復古派

文學復古運動下的士人生活,較受人矚目者即士人間的交遊、詩文聚會與宴樂。這類活動往往發生在作為文化消費中心的城市,尤其是江南的城市。

江南是全國的文化中心,也是精英聚集之地,所以我們在江南可以看到各種面向的文化發展,若說江南文化是全國文化具體而微的濃縮精萃,應不至於太誇大。當時江南一些深具文化底蘊的城市,如蘇州、杭州,士人之間的往來各具特色。蘇州有沈周(1427-1509)、祝允明(1460-1526)、文徵明(1470-1559)、唐寅(1470-1524)等人,合稱明四大家,過去學界對四大家的研究較偏重在其藝術成就,但我們不應忽略文徵明除了以書畫著稱以外,也主持蘇州的文壇,並且有不少門人弟子,而文家幾代能人輩出,文徵明的次子文嘉(1501-1583)、侄子文伯仁(1502-1575)皆以書畫著稱,長子文彭(1498-1573)的篆刻有名於世,文彭的孫子文震亨(1585-1645)作《長物志》為傳世之作,文震孟(1574-1636)編《諸子彙函》則與八股文及諸子學有關,所以蘇州可說是詩文與書畫藝術風氣極盛的城市。杭州則是個充滿休閒氣氛的城市,張岱(1597-1679)的《西湖夢尋》與《陶庵夢憶》兩本小書,提供人們對杭州士人其奢侈品味生活的許多了解與想像。我們可以從張岱的描述中充分感受到愉快與遊樂的日常生活。史景遷根據這兩本書所寫的《前朝夢憶》,則是把這些生活更故事化。

相對於蘇、杭這些各具特色的城市,作為明代兩京制下的首都南京,大約自成化、弘治朝以後成為江南的文化中心,吸引四面八方的士人雲集於此,儘管城市本身的特色不如蘇、杭明顯,但反而更適合用來說明士人在城市中的交遊與生活。

有關南京的人事物甚多,跟文學復古運動有關且重要的,即南京當地的詩社。較早有嘉靖年間主盟南京文壇的顧璘(1476-1545),以所居息園而舉行的社集。顧璘是復古派的代表之一,聲望頗高,而他在息園舉行的社集,除了詩文的唱和以外,同時也是文藝論壇,讓士人在此交流議論,此講壇甚至成為當時四方仰望的文藝中心。顧璘之後,隆慶年間有陳芹主持青溪社,可稱之為南京社集之再盛。以及再過二十餘年,福建曹學佺(1575-1646)主持社集,則是南京社集的極盛期。

我們不應把詩社看得太嚴肅而正式。詩作是士人表達個人情感或意志的方式,而參加詩社及彼此吟詩唱和,則可說是士人日常活動的一部分,也是士文化的基本元素。所以詩社可以是很隨意的,既沒有固定成員,人們來來去去,穿梭在不同詩社間,而地點或舉行方式也不固定,私人園林、荒廢寺院,或山林之間都可聚會,而在社中,人們或唱和,或議論,或飲酒唱曲,一如宴遊般的自在。

除了詩社的唱和以外,大量古籍的刊刻也是在這波風潮下值得注意的現象。前、後七子所領袖的復古派,對詩、文主張可簡單歸納為「文必秦漢,詩必盛唐」,由於必須學習秦漢文,所以有不少人積極蒐訪古籍。固然蒐訪古籍者未必都是復古派,但毋寧說復古派更推動了這個風氣。如當時便有人提出抄書社的構想,這是由焦竑(1540-1620)、趙琦美(1563-1624)、梅鼎祚(1549-1615)、馮夢禎(1546-1605)所訂下的約定,四人都是知名的藏書家及博學之士,所以有意每三年約集海內藏書家在南京相會,相互傳抄彼此所得的善本圖書。

儘管抄書社的約定最後並未實現,但在文學復古運動的推波助瀾下,各地士人積極蒐獵先秦兩漢以前的典籍,加上當時印刷術與出版業的發達,於是許多過去罕見、少見或不易得的古籍都被一一重新校訂出版,並廣泛流通於人手之間。如《寶顏堂秘笈》、《漢魏叢書》,便是明人輯佚的成果,其中有部分書籍因未見宋代目錄登載而被視為佚書,直到此時才有刻本。此外,也有一些被判斷為偽書者,如《竹書紀年》、《十六國春秋》,其實是輯佚而成,只是因為編者擅自改動原書形式,才會招致他人非議。

當時既有一些士人參與社集活動,也有一些士人蒐獵輯佚罕見書或未見書,將其傳抄或出版。但在同一時期,另有一批人――主要是心學家,他們對詩文古籍的興趣都不高,他們所談的是心性道德,而書本知識則被視為是聞見之知,不足以與心性道德的德性之知相提並論,這批人在文學陣營以外形成另外一個世界。

三、陽明心學

過去對陽明心學的研究較側重它的庶民性,以及啟蒙或解放的那一面,而泰州學派的領袖人物王艮(1483-1541)出身灶丁,加上門下也有一些人是陶匠、樵夫或其他行業,所以人們以泰州學派為例,希望找到更多庶民參與講學活動的資料,同時還給泰州學派另一個稱呼―「左派王學」。不過,近年通過對文集、日記、族譜、地方志等文獻的廣泛蒐檢,我個人越來越傾向認為,參與心學講會者,即使沒有士的身分,往往也是布衣、處士,這些人儘管沒有功名,但仍是廣義的士。灶丁、陶匠、樵夫參與講學只算是少數的個案。

至於陽明心學的啟蒙或解放的那一面,也跟人們對心學的某些想像有關,過去不少人把焦點放在陽明心學衝決網羅、突破既定禮儀或規範的約束上,所以很長一段時間,陽明心學給人的印象,是以良知為最高準則,不顧世俗眼光,凡是合乎良知的事,即令不合乎禮儀制度或道德規範,亦能夠一往直前。同樣也是泰州學派的例子,即顏鈞(1504-1596)與李贄(1527-1602)這兩位在左派王學的研究中赫赫有名的人物。傳言顏鈞曾在某次講會突然就地打滾,說:「試看我良知。」李贄則是標榜「不以孔子之是非為是非」,所以言行常引起很多爭議,包括他與女弟子的往來,以及他對歷史人物的極端評價。9 李贄把自己所作的書定名為《藏書》與《焚書》,一方面是為了吸引世人的眼光,一方面也是凸顯他在書中的論點與世俗之見迥異,而必須藏諸名山,或終將遭到焚棄的命運。

但我們應進一步考慮:解放的另一面其實會帶來更大的自我約束,儘管陽明心學講究良知作主,良知優位於制度與規範之上,但凡事依恃良知的結果,反而讓人更容易陷入焦慮與緊張之中。我在思考此點時,常會聯想起《新約聖經》上記載耶穌的話,祂說:「我來不是要廢掉(律法和先知),而是要成全。」我們若是把眼光從顏鈞、李贄這些人移開,便可發現陽明心學雖然挑戰既有的規範或制度,但他們只是重新定義或修改規範或制度,而並不是對其置之不理。不僅如此,由於必須用自我的良知作最終的裁判,所以有些人在實踐上反而會變得更嚴格而苛刻。

王畿(1497-1583)的門人李萼就是很好的例子。王畿是王守仁(1472-1529)最知名的大弟子,他不屬於泰州學派,但他主張「現成良知」,樂觀認為良知自然天成,不須費力把捉,這跟泰州學派的特色頗為相近,所以李贄便受其影響甚大。但有趣的是,王畿的弟子李萼在日常生活間所表現出來的,卻是對言行舉止謹小慎微,不能有絲毫違失,據載:

(李萼)作《克念圖》,從龍溪王先生游,終日正容默坐。時出城

市,默自數步而行,或時迴步,從前路起再整步,期不失尺寸。

李萼作《克念圖》,從名稱可知,他是要克制不當的念頭,這已是較嚴肅的修養方式,跟王畿標榜的「現成良知」頗有出入。而他在行走時,竟然默數步數,推想他是要求每一個步伐都須大小一致,所以每走一段路,若步數不對,便回到起點重走一遍。這種對極細微事皆錙銖必較的程度,若跟前述顏鈞、李贄的行事風格相較,幾乎是天壤之別。

心學家的「友論」也有兩面性。心學家講究師友夾持,亦即不能在家閉門造車,而必須外出尋師問友,心學講會正是希望藉由聚會達到以友輔仁的結果。所以心學家十分強調朋友間的關係,這部分向來被許多研究者所津津樂道。但其實師友夾持、以友輔仁或友論,可以是很正面的,也可以給人很大的壓力。像知名的心學家羅洪先(1504-1564),他的門人弟子陳昌積,有進士功名,按理說是政治與社會地位皆極高的人,但他卻因為羅洪先不見他,而幾乎不知所措,他說:

厲旨謂不必輕來,來亦不能延住靜所,留講旬月,此則明明取瑟之意。…… 惘數日,不能下食,是非效爭憐之妾婦,實深傷為

域外之宵人耳。

陳昌積因為不能參與會講而幾乎不能進食,「域外之宵人」則是他自認已被羅洪先看作化外之人。

陽明心學的這種兩面性會隨著時局的變動而讓人偏向兩端的某一端。在一個樂觀的時代,人們若對良知充滿正面態度,我們便會看到許多良知帶來解放,以及向下傳播,為庶民及農工商人帶來啟蒙的例子。而一旦氣氛有變或處在動盪時局中,即使是精英士大夫亦不免懷疑自己是否真實把握良知,而陷入高度焦慮中。如清初便有一群士人組織省過會,在這個會中完全看不到明中期的樂觀氣氛,反而會中士人憂心自己的日常言行有所偏離,而充滿警覺與不安的緊張感。此正凸顯出,當儒學發展到探索人內在最隱微的心思意念,而且要求人必須正視這些心思意念並把握得當,最後很容易讓人陷入高度的不安中。儒經說的「毋自欺」,其實是很難達成的理想,因為人很難完全誠實面對自己,但心學卻要求人必須做到這點。於是一旦離開明中期的樂觀氣氛以後,人們在面對陽明心學,往往會有非常深沉的恐懼與無力感。

此外,對許多人來說,心性學說畢竟較為抽象,人們除了聆聽講學或閱讀心學家的語錄以外,更想看到具體的心學理想之體現,也就是聖人。誰是聖人?除了古代聖賢以外,心學家―尤其是王守仁,其實就是當代的聖人。所以陽明心學流行的高峰,王守仁的塑、畫像,不僅在書院等公共空間供人崇祀,同時被懸掛於私人書室中敬拜。過去人們共同崇祀的是孔子像,如今則另有王守仁像。

陽明心學的風潮雖然廣泛及於不同階層,從上層精英士大夫到中下層士人都有不少人受此風潮的影響,但畢竟不是人人皆願潛心學習理學,如同時期便有不少人醉心於詩文寫作而不習理學。所以陽明心學影響力的大幅擴大,則跟它與明末制藝風潮的結合有關。所謂的制藝風潮,若用淺白的話說,就是一場八股文寫作大會,八股文解釋儒經,所以會跟心學有所交集。

(未完.詳全書)

| FindBook |

有 7 項符合

歧路彷徨:明代小讀書人的選擇與困境的圖書 |

|

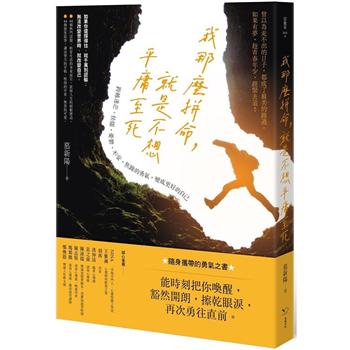

歧路彷徨: 明代小讀書人的選擇與困境 作者:張藝曦 出版社:國立陽明交通大學出版社 出版日期:2022-06-17 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 411 |

歷史 |

$ 468 |

社會人文 |

$ 468 |

社會人文 |

$ 494 |

中文書 |

$ 494 |

教育學習 |

$ 494 |

大學出版品 |

$ 494 |

中國歷史 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:歧路彷徨:明代小讀書人的選擇與困境

從十六至十七世紀明中晚期思想史取徑,

以及陽明心學的發展及變動出發,捲動文學復古運動與明末制藝風潮

本書共分九個篇章,時段及地域以明中晚期的江西為主。明中晚期是各種思潮及學風多元競逐、眾聲喧嘩的時代,無論是心學運動、文學復古運動、三教合一、制藝八股文風潮,對後世的思想及文化都有深遠的影響。過去的研究會把焦點放在大名字、大人物,看他們如何引領主導某個運動或風潮。

張藝曦則把眼光轉移到小讀書人身上,這些小讀書人往往同時受到數個風潮所影響,在各種學術思潮間擺盪徘徊與彷徨,甚至陷入抉擇的困境,又或者試圖為不同風潮找到同時並行的可能。這些小讀書人或許不是歷史舞臺的主角,但這些人其實更貼近當時大多數人的處境,讓我們可藉此具體了解明代中晚期一般士人的生活與世界觀。

・本書特色

1. 以江西為主場景,爬梳陽明心學到制藝風潮變動的脈絡,將思想的流傳演變落實到地方社會上加以討論,令思想的流變與社會意義更為清楚具體。

2. 提出明代「小讀書人」概念,具體探討明中晚期一般人的世界觀,並擴大學術思想史的研究視角。

3. 深入挖掘時代大論述、大趨勢夾縫中的個人及細節,令思想史研究觸及更底層與更現實的主體。

作者簡介:

張藝曦

國立陽明交通大學人文社會學系教授,國立臺灣大學歷史系博士。研究領域為明清思想史、地方史與家族史,曾獲余英時先生人文研究獎。著有《社群、家族與王學的鄉里實踐:以明中晚期江西吉水、安福兩縣為例》(2006)、《孤寂的山城:悠悠百年金瓜石》(2007)、《講學與政治:明代中晚期講學性質的轉變及其意義》(2012),並共同主編《結社的藝術:16-18世紀東亞世界的文人社集》(2020)。

章節試閱

第一章

明中晚期思想文化風潮與士人活動

一、明中晚期的三股風潮

明中晚期正值十六到十七世紀,是經濟發展達到高峰,而思想、文學、藝術各方面活動也十分多元而活躍的年代。跟兩宋相比,兩宋士人在文化的開創有很大的貢獻,如宋明理學是宋始而明繼之,文學有唐宋八大家而以宋人為主,在藝術上亦多精彩之作,而明人則是享受此創獲成果,並發揚而形成風潮。因此我們不應只是討論個別精英的作為,也必須看當時的流行風潮。明中晚期有三股風潮,分別是文學復古運動、心學運動,以及明末的制藝風潮。這三股風潮的領導者都是赫赫有名的...

明中晚期思想文化風潮與士人活動

一、明中晚期的三股風潮

明中晚期正值十六到十七世紀,是經濟發展達到高峰,而思想、文學、藝術各方面活動也十分多元而活躍的年代。跟兩宋相比,兩宋士人在文化的開創有很大的貢獻,如宋明理學是宋始而明繼之,文學有唐宋八大家而以宋人為主,在藝術上亦多精彩之作,而明人則是享受此創獲成果,並發揚而形成風潮。因此我們不應只是討論個別精英的作為,也必須看當時的流行風潮。明中晚期有三股風潮,分別是文學復古運動、心學運動,以及明末的制藝風潮。這三股風潮的領導者都是赫赫有名的...

顯示全部內容

作者序

三股風潮與小讀書人

首先說明「小讀書人」這個詞的意思,以及為何用這個詞。士或士大夫有很多重的身分及角色,過去很長一段時間,人們會從政治或社會控制的視角來談士階層,或視之為特權階級,而以士紳或鄉紳稱之。但從思想文化史的角度來看,我們卻不應過度放大這些政治身分或特權的重要性,至少不應以為士階層只有這幾個面向而已。所以在此處用小讀書人這個詞,正是希望儘量避免僅從士紳或地方精英的角度來看這些人。所謂的小讀書人,指的是地方上的一般士人,這類士人多半只有中低級的功名,或是沒有功名的布衣處士,他們會有在...

首先說明「小讀書人」這個詞的意思,以及為何用這個詞。士或士大夫有很多重的身分及角色,過去很長一段時間,人們會從政治或社會控制的視角來談士階層,或視之為特權階級,而以士紳或鄉紳稱之。但從思想文化史的角度來看,我們卻不應過度放大這些政治身分或特權的重要性,至少不應以為士階層只有這幾個面向而已。所以在此處用小讀書人這個詞,正是希望儘量避免僅從士紳或地方精英的角度來看這些人。所謂的小讀書人,指的是地方上的一般士人,這類士人多半只有中低級的功名,或是沒有功名的布衣處士,他們會有在...

顯示全部內容

目錄

導論

第一章 明中晚期思想文化風潮與士人活動

第二章 《傳習錄》與古本《大學》的流傳及其影響

第三章 陽明畫像的流傳及其作用

第四章 飛昇出世的期待:明代士人與龍沙讖

第五章 明代江西士人與淨明道的交涉

第六章 詩文、制藝與經世:以李鼎為例

第七章 風潮遞嬗下的地方小讀書人:以涂伯昌為例

第八章 明及清初地方小讀書人的社集活動:對江西金溪的考察

第九章 從一目十行、日誦萬言看中國近世士人的博覽強記之風

結論

參考書目

索引

第一章 明中晚期思想文化風潮與士人活動

第二章 《傳習錄》與古本《大學》的流傳及其影響

第三章 陽明畫像的流傳及其作用

第四章 飛昇出世的期待:明代士人與龍沙讖

第五章 明代江西士人與淨明道的交涉

第六章 詩文、制藝與經世:以李鼎為例

第七章 風潮遞嬗下的地方小讀書人:以涂伯昌為例

第八章 明及清初地方小讀書人的社集活動:對江西金溪的考察

第九章 從一目十行、日誦萬言看中國近世士人的博覽強記之風

結論

參考書目

索引

|