醫院。

「咳咳咳咳……」

睡夢中突如其來的咳嗽讓江停驚醒,下一刻他的頭被人托了起來,溫水順著咽喉咽下去,很快平息了痙攣的氣管。

江停微微睜開眼睛,病房裡關了燈,連綿整晚的大雨不知什麼時候已經停了,藉著從玻璃窗外傾斜而入的月光,他皺了皺眉心,輕聲問:「嚴峫?」

嚴峫靠在病床邊,黑暗中眼睛卻熠熠發亮,低頭在江停額角散發著血鏽味的紗布上親了親。

「你怎麼來了?」

嚴峫沒有立刻回答,手臂穿過後頸勾著江停的肩膀,又往單人病床上擠了擠。這個動作讓兩人更緊密地靠在一起之後,他才貼著江停耳邊小聲說:「剛吊完點滴,聽護士說你有點發燒,來看看你。」

夜裡看不清江停的表情,但互相依偎的近距離下,嚴峫還是能感覺到他唇角似乎浮現出了短暫的笑意。

「你救了我……」

「不,」江停說,「我害了你。」

大概因為他語調太過沉著篤定,嚴峫一時也想不到什麼話來反駁,過了會才佯作輕鬆地嘿了一聲:「你害我什麼了?藥酒不是我自己要喝的,還是你摁著我硬灌進去的不成?」

「你這麼說就……」

「當然如果哪天你看上了別的小白臉,想要謀殺親夫,親手給我端來一杯毒酒,保不準我還真會因為哀莫大於心死而乾脆一飲而盡,成全你跟那後來的姦夫……哎喲!會打人了!」

江停活動了下一邊肩膀:「到底誰下的手,你自己心裡有猜測嗎?」

嚴峫沉思片刻,搖搖頭:「不好說。那瓶藥酒是我從自己家帶去市局的,一般就放在大辦公室的雜物櫃裡,除了我也沒別人用,最後一次用它大概是今年開春的時候,中間不清楚是否有其他人動過。至於生烏頭泡酒喝了會死這點我當然知道,但我確定那瓶藥酒用的是炮製烏頭,內服是不該有問題的。」

江停問:「酒瓶是什麼樣的?存不存在有人往裡泡生烏頭的可能性?」

嚴峫這個身高接近一米九的人,蜷縮在半邊病床上有點費勁, 便側屈起一條腿搭在江停腿上,把他暖烘烘地摟在懷裡,說:「如果是生烏頭的話,往黃酒瓶那麼窄的口裡塞是挺費勁的,不僅很難做到隱蔽快速,而且容易在玻璃瓶周邊留下藥渣,成為日後調查的證據。所以我比較傾向於下手的那個人溜進刑偵支隊辦公室,用一瓶泡著生烏頭的藥酒調換了我本來的那一瓶,反正從外觀看都黑乎乎的分不出來。」

說著他擰起了兩道烏黑的劍眉,一手摩挲著自己的下巴,發出鬍碴沙沙的聲響:

「這事如果能查監控,那肯定一下就水落石出了。但問題在於市局監控鏡頭只看走廊、樓梯、談話室,具有機密性質的業務支隊辦公室屬於燈下黑,不見得在監控範圍裡……」

「嘶。」江停突然抽了口氣。

「怎麼了你?」

江停思考得太入神,不留心歪過頭,額角受傷的地方蹭在了嚴峫下巴上,痛得一時說不出話來。嚴峫見狀立刻撐起上半身,撥開他的頭髮露出紗布,心裡有兩隻小爪子在抓似的酸楚,一疊聲問:「還疼嗎?叫護士來看看?會不會留疤啊?」

江停不耐煩地:「你別亂動。」

嚴峫只穿一件短袖T恤,又低頭在紗布上親了一口,炙熱的身體不安分地貼著他:「我們家警花這回要破相了,怎麼辦呐……」

然後他大概琢磨了一會,不知突然醒悟到了什麼,語氣帶上了微妙的滿意:「……破相就破相吧,破相也挺好。」

江停無話可說,心想自己一個正常人,果然不能領悟到公安系統金馬影帝的內心世界。

嚴峫問:「破相了能嫁給我不?」

「……」江停反問:「你怎麼成天這麼恨嫁呢?」

兩人一上一下,對視半晌,病房裡的黑夜寧靜無聲。少頃後嚴峫終於忍不住笑了起來,笑聲在胸腔裡沉悶而愉悅:「我說你就不懂了吧。」

江停:「……」

「在動物世界裡,兩名雄性為了爭奪雌性,往往會經歷非常殘酷的爭鬥和廝殺,有時甚至會以你死我活為結局,這是自然界發展和生物進化刻在骨子裡的本能,至今寫在人類的DNA裡。當然,我們人類是比較高級的靈長類動物,除了同性廝殺之外呢,往往也比較注重討好被爭奪的對象,以贏得被爭奪對象的首肯為最終勝利。」

嚴峫上半身低傾,幾乎把江停摁在自己身下,戲謔地瞅著他: 「所以如果沒有贏得首肯的話,哪怕把競爭對手活活弄死,都不能算取得了勝利,這就是我們現代社會的異性交往最高法則……」

江停抬起那隻沒在注射的手,笑著捂住眼睛。

嚴峫強行把他的手扒下來:「你在聽我說嗎?有什麼感想?」

「你這人簡直……」

「有什麼感想?嫁不嫁?」

江停笑著不吭聲。

「嫁不嫁?嗯?說話啊?」

江停想捂著眼睛不予理會,奈何手被嚴峫按著,兩人掙扎搖晃得病床吱呀作響,那聲音聽得人既尷尬又心跳。鬧了好半天江停終於無計可施,放棄了:「……嫁嫁嫁,我要是個女的一定嫁給你!」

嚴峫不依不饒,手摸索往下:「那要不是呢?」

「放手!」

「要不是女的呢?」

江停簡直無可奈何,半晌只能說:「不是女的只能你嫁我了, 這樣也行?」

嚴峫立馬一口答應,生怕他反悔似的:「行,我嫁!」

江停撲哧沒忍住,笑罵道:「給老子滾蛋。」

嚴峫有點不甘心地還想做什麼,被江停從身上強行推了下去, 只能遺憾地蜷縮起兩條長腿,側臥在病床頭,嘴裡還含混不清地念叨著:「嫁妝要陪送多少你倒是給個數……」

| FindBook |

有 2 項符合

破雲(4)(限)的圖書 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

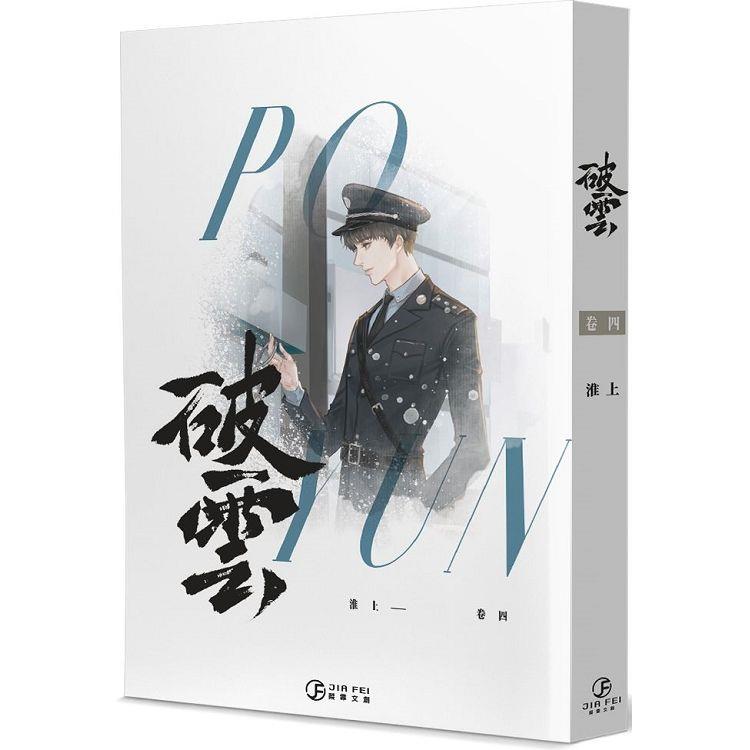

圖書名稱:破雲(4)(限)

三年前,緝毒行動中,

江停判斷失誤,發生連環爆炸。

三年後,江停奇蹟般從植物人狀態下醒來……

英魂不得安息,他必須從地獄重返人間!

傾其所有來還原血腥離奇的真相!

作者簡介:

淮上

超人氣網路作家,擅長磅礴大氣的場景描寫,喜歡嘗試不同的題材,以耽美、愛情、都市、奇幻等題材原創網路小說聞名。

已出版品:《銀河帝國之刃》、《青龍圖騰》、《提燈映桃花》。

章節試閱

醫院。

「咳咳咳咳……」

睡夢中突如其來的咳嗽讓江停驚醒,下一刻他的頭被人托了起來,溫水順著咽喉咽下去,很快平息了痙攣的氣管。

江停微微睜開眼睛,病房裡關了燈,連綿整晚的大雨不知什麼時候已經停了,藉著從玻璃窗外傾斜而入的月光,他皺了皺眉心,輕聲問:「嚴峫?」

嚴峫靠在病床邊,黑暗中眼睛卻熠熠發亮,低頭在江停額角散發著血鏽味的紗布上親了親。

「你怎麼來了?」

嚴峫沒有立刻回答,手臂穿過後頸勾著江停的肩膀,又往單人病床上擠了擠。這個動作讓兩人更緊密地靠在一起之後,他才貼著江停耳邊小聲說:「剛吊完點滴,聽護士說...

「咳咳咳咳……」

睡夢中突如其來的咳嗽讓江停驚醒,下一刻他的頭被人托了起來,溫水順著咽喉咽下去,很快平息了痙攣的氣管。

江停微微睜開眼睛,病房裡關了燈,連綿整晚的大雨不知什麼時候已經停了,藉著從玻璃窗外傾斜而入的月光,他皺了皺眉心,輕聲問:「嚴峫?」

嚴峫靠在病床邊,黑暗中眼睛卻熠熠發亮,低頭在江停額角散發著血鏽味的紗布上親了親。

「你怎麼來了?」

嚴峫沒有立刻回答,手臂穿過後頸勾著江停的肩膀,又往單人病床上擠了擠。這個動作讓兩人更緊密地靠在一起之後,他才貼著江停耳邊小聲說:「剛吊完點滴,聽護士說...

顯示全部內容

|