楔子

二○○二年,北京。

那年大事不多,最激動人心的也只有六月份巴西足球隊繼續毫無意外奪得了世界盃冠軍。冬天如約而至,低溫讓胡同裡的孩子們都被父母用厚厚的棉衣羽絨服裹成了一顆顆蓬鬆的球。

不過那年下雪倒是很晚,所以兩年後有個聲音滄桑的男人唱了一首傳爛大街的歌:〈二○○二年的第一場雪〉。

二○○二年的第一場雪,比以往都來得更晚一些。

遲,卻足夠浩瀚。天地間一片蒼茫茫的白,讓歲月的痕跡越發的不明顯。

邵雪也出生在這樣一場大雪裡。

那個年頭的北京還沒有霧霾,站在銀錠橋上也還能望見西山。太陽稀薄的掛在天上,向地面投下暖融融的光。對邵雪而言,那些畫面像是頑固的生長在腦海中一樣,過了多少年都忘不掉。譬如她和鄭素年騎著自行車,穿過北京城清晨的霧氣,在金水河潺潺的流淌聲中抵達北京故宮朱紅色的大門前。宮門一道道打開,鎏金的門釘點亮寂靜的宮殿。再譬如,太和殿前的積雪,雪地裡蹦跳的麻雀,還有看門大叔手中虎虎生威的竹掃把。

那是她的青春。

是她的,燃情歲月。

第1章 今宵多珍重

1

「扶穩了沒有?」

「扶穩了。」

「那我跳了啊。」

「跳吧。」

胡同不寬,門外坐了幾個在下棋的老人家。正是下班的時間,自行車的鈴聲回蕩在狹長空間裡,驚嚇了樹上棲息的鳥雀,呼啦啦的飛起來一大片。

張祁和邵雪扶著桌子,桌子上放了一把椅子,椅子上站了個人。鄭素年彎著腰看了看高度,長腿一邁,穩穩的落到地面。

管委會的阿姨在底下仰著頭看,「不錯,還是我們素年畫得好。」

這黑板也不知道是誰釘得那麼高,每次畫個宣傳壁報都得爬上爬下。這次的主題是喜迎奧運,邵雪掰著手指頭算算,怎麼算也覺得有點遙遠。

「一迎迎六年,」她看著鄭素年畫的那幾個帶著紅領巾的小人,「我那時都上大學了。」

「妳以為六年短啊?」阿姨使喚完他們,就開始轟人了,「那只是一轉眼的事。」

鄭素年畫完了壁報,一手一臉都是粉筆灰。吃晚飯的時間到了,邵雪邊往家裡走邊感嘆,「這東西還真是遺傳啊。晉阿姨是做古畫臨摹的,素年哥就是隨便畫畫都比別人好看。」

「那也未必,」張祁存心找碴 ,「妳爸爸還做鐘錶修復呢,可妳簡直是一個電器殺手。這些年,我們幫妳修了多少弄壞的遙控器和鬧鐘?」

鄭素年打斷了他,「你說話別太快,小心她下次不幫你的考卷簽名。」

邵雪寫的字成熟,多次幫考卷拿了低分的張祁簽名蒙混過關。鄭素年一語驚醒夢中人,嚇得張祁急忙湊過去捏肩捶背,「哎呦小雪,我剛才胡說的,我那裡還有一張剛發的成績單——」

「呸!」邵雪還捏著他這把柄等著敲詐呢,肩膀一甩,一溜煙進了自己家門。

一條胡同兩面牆,內裡的屋子延伸出了千家萬戶。邵雪、鄭素年和張祁,生於斯,長於斯。

其實胡同裡這個年齡的小孩也不光是他們三個人,只不過他們的父母都在故宮文物保護那個院子裡做修復師,上一輩都是幾十年同事兼鄰居的交情,他們三個不熟也難。

這個故事發生那年,邵雪初二,張祁初三,鄭素年則已經在讀高一。其實素年和張祁是同一年生的,只不過他媽媽晉寧懶得帶孩子,硬是早一年把他送進了幼稚園。

晉寧這女人,不是凡人。

鄭素年家離胡同口最近。他走進去的時候,一抬眼便看見自己爸爸鄭津滿頭大汗的從廚房走出來。

「爸,」鄭素年不用想,都知道他媽媽正在做什麼,「你又忙著?真是上得廳堂下得廚房。」

「你閉嘴吧,」鄭津瞪他,「去叫你媽出來吃飯。」

他在門口拉了一條毛巾,一邊拍掉自己身上的粉筆灰一邊往臥室走去。打開門,晉寧正抱著一卷衛生紙,眼睛通紅的轉過臉看他。

他媽媽長得很漂亮,這是所有人公認的事。鄭津有時候向自己兒子吹牛皮,回憶起當初晉寧剛進北京故宮修復室的樣子,真是叫「一樹桃花黯然失色,單位裡所有適婚男性全都蠢蠢欲動」。但素年並不給自己老爸面子,指著家裡一整個書架的光碟問:

「那她現在怎麼整天看這些言情肥皂劇?」

那年鄭素年十五歲,每次開家長會,老師都會誇:「看看你媽媽,長得那麼漂亮,又留過學,儀態舉止落落大方,怪不得把你教得這麼優秀。」

鄭素年臉上在笑,心裡想的卻是:我這麼優秀全是靠自己……

螢幕上播著《藍色生死戀》,素年很不喜歡一群男女哭哭啼啼的慘狀,一指頭就把螢幕關了。

「媽,吃飯了。」

晉寧「哦」了一聲,平復了一會兒情緒,跟著一表人才卻著實不是自己教出來的兒子去客廳開飯。她眼淚還沒擦乾淨呢,便拉著鄭津說:「電視有疊影了。」

鄭津和邵雪爸爸都是在修復室做鐘錶復原的,觸類旁通之下便會修理一切傢俱電器。自家老婆有指示,鄭津義不容辭,「先吃飯,吃完了我幫妳修。」

那一邊,邵雪正對著一桌子菜難以下嚥。

「媽,真的不是我愛挑剔妳,」她放下筷子,「我們手藝不好就做點家常的,我跟我爸都能忍,妳幹嘛非要挑戰自我玩創新哪?」

郁東歌掃了旁邊的邵華一眼,對方立刻表明立場,「我覺得菜還行啊,是妳太難伺候。」

「一丘之貉。」

「學了幾個成語就亂用,」郁東歌抄起筷子敲她的頭,「不吃就滾,家裡不差妳這張嘴。」

邵雪立刻跳起來,「素年哥說他們家今天有排骨,那我去了啊——」

「坐下!」郁東歌立刻柳眉倒豎,「都多大了,天天黏著人家素年,我有幾個同事已經直接問我這個女兒是不是已經嫁過去了。」

「素年那孩子滿好的,」邵華的神經一鬆懈下來,說話就有點不留神了,「我覺得可以。」

「當著孩子的面胡說八道,一碗飯都堵不上你的嘴。」

眼看著郁東歌快要發火,椅子對面的父女倆立刻老實下來,坐在椅子上安安穩穩的吃起郁東歌獨創的黑暗料理。

郁東歌也做文物修復工作,她是紡織品修復組的組長,每天上班就是跟針線過不去,所有耐心都留給了織品文物,回了家就變得脾氣火爆。邵雪沒胃口,吃了點飯便出去和張祁及素年玩了,留下當媽的在家裡長吁短嘆。

「還是小時候好,」她抱怨,「抱在懷裡安安靜靜的,也不會成天只想往外跑。」

「總會長大嘛。三歲看老,她從小就不是個好帶的孩子,妳還期待她現在長大了老老實實的?」

郁東歌不說話了,筷子往桌子上一放,好像陷入了回憶裡。

邵雪出生那天,北京下了場大雪。邵華得到消息的時候,正坐在鐘錶修復室裡為一座康熙年間的古鐘除鏽。鎏金的鐘飾被歲月斑駁出片片銅綠,他做得太投入,甚至沒聽見門外傳來的腳步聲。

晉寧冒著一身風雪闖進門,嚇得邵華險些丟了銼刀。她一口氣都沒喘過來,只是斷斷續續的對邵華說:「邵、邵老師,東歌生了。」

小傢伙在郁東歌肚子裡待不住,比預產期早出來整整一週。人人都以為這孩子將來必定體弱,沒想到她後來比任何一個初生兒都生龍活虎。滿月的時候,晉寧和鄭津抱著鄭素年去邵華家裡看她,只見這丫頭眼睛繞著鄭素年滴溜溜轉,伸出手抓住他的手指,怎麼也不鬆開。

「你們家女兒喜歡我家兒子嘿。」晉寧那年也才二十五、六,開心的向郁東歌炫耀,結果被瓷器室的孫祁瑞老師傅白了一眼。

「只要是個人就喜歡你們家素年,娃娃親定了五次有沒有?」

鄭津趕忙過來把自家老婆拉走,嘴上還轉移話題,「哎,邵老師,取名了嗎?」

「還沒,」邵華初為人父,什麼時候都一副喜悅而茫然的模樣,「我家裡沒長輩,想讓孫師傅幫個忙。」

老頭對這種重任顯然興趣盎然,「這不巧了?我來之前還真想了一個給你——你家丫頭生在雪天,就叫邵雪吧。」

「您這命名真隨便,」晉寧忍不住出聲,「我師父可是取了素年的名字,您這一回合輸了啊。」

「邵雪好。」一直沒說話的郁東歌忽然開了口。她摸摸自己女兒的臉蛋,滿臉都是初為人母的溫柔,「雪是好東西,瑞雪兆豐年。就叫邵雪吧。」

名字都是有好寓意的。父母心裡的雪乾淨又清冷,以為自己能養出個陽春白雪的大家閨秀,卻沒想到邵雪的雪不是晚來天欲雪的雪,而是打雪仗拿雪球往張祁領子裡塞的雪。以至於全修復室的職員都知道郁東歌那句口頭禪:「懷胎十月,生了個冤家出來。」

「這就是為人父母,」從回憶裡抽身出來的郁東歌長嘆一聲,「勞心費力的把冤家養大。」

院子外面一陣喧嘩,邵雪又跟著張祁和鄭素年開始胡鬧了。幾個家長洗刷著碗筷,偶爾伸頭出去看一眼自己孩子有沒有鬧過了頭。

他們的故事,才剛剛開始。

2

寒蟬一聲哀鳴,天高雲淡,北雁南飛。

張祁盤著腿坐在椅子上,「我覺得這是個礦泉水瓶。」

「不像,」鄭素年搖搖頭,「是個手電筒。」

邵雪深吸一口氣,把地上攤開的草稿紙捏成團,「這——是——比薩——斜塔!」

她腳下還丟了不少廢紙,上面不止有比薩,還有披薩。除此之外,還有張祁絞盡腦汁猜出來的番茄大鹵麵。

「那是義大利麵!」邵雪徹底崩潰了。

是了,義大利。

秋天來臨之際,邵雪的學校辦了一場獨具特色的運動會。奧運的風吹遍了千家萬戶,學生會體育部也沒閒著,幾個主事者把這次校級運動會的主題設定成「小型奧運國家文化展」,一個班負責一個國家,在開場的時候舉全班之力展示所負責國家的文化特色。

邵雪他們班抽中了義大利。

班長從班費撥款購買了一條白色長幅布條和水彩顏料,要身為宣傳委員的邵雪在上面揮毫潑墨,盡情展現熱情洋溢的義式風情。他說運動會的時候,班上同學把長幅舉在頭頂招搖過市,一定能吸引臺上評審團的目光。

但誰又能想到,身為宣傳委員的邵雪本人是個手殘呢?

「你們班沒人了吧,選妳當宣傳委員,」張祁皺著眉,「唱歌跳舞美術書法,妳有哪一樣可以拿出手嗎?」

邵雪頹廢的倒在椅子上,「我們班做壁報就是剪素材貼牆上,誰想到真的要動筆畫呀?而且做這個太累,班裡沒人要去,他們硬拱我上的。」

「那妳這種水準也上不了檯面啊。就說這碗番茄大鹵麵——哦不是,義大利麵——唉,可惜這條長幅了。」

邵雪眼睛轉了一圈,最後定在了鄭素年身上。

「妳看我幹嘛?我快期中考了,沒這個閒工夫。」

眼看著邵雪喪失鬥志的倒在椅子上,張祁和素年交換了個眼神。對方想起什麼似的點了點頭,張祁隨即坐到邵雪身邊。

「邵雪,其實這件事,也不是完全沒有轉機。」

「什麼轉機,」邵雪把手邊的草稿撕成巴掌大的碎片,「你幫我畫?」

「很接近了。」

「扯啊,你接著胡扯啊,」邵雪瞥瞥他,「你的美術水準我又不是不知道。你幼稚園大班我小班時,你們老師要你畫一家三口,別人都畫爸爸媽媽和自己,只有你為了逃避畫人,只畫了三個圈,老師問你,你還說這就是一家三『口』,你媽媽的嘴巴還用了紅色水彩筆說是口紅——」

「妳閉嘴!」張祁被她說得有點臉紅,「我可以叫素年幫妳畫。」

她狐疑的眼神在兩個男生之間轉了轉。

「素年哥憑什麼聽你的啊?」

「妳別管,」張祁一副「這是男人之間的事」的表情,「反正妳幫我簽名,他就幫妳畫。」

「簽幾個?」

難得這麼好的機會,張祁獅子大開口:「四十個。」

「你也太貪心了!」邵雪一下子跳了起來。

也不能怪她這麼激動。張祁他們學校格外喜歡和家長聯合施教,默寫課文,背誦單字,各科成績單甚至課堂聽寫,能讓家長過目的絕對都要看到意見回饋。張祁以前偽造簽名被發現過,現在只要字體稍微有偏差,班主任就會打電話給他媽媽。

而邵雪,仿得一手好簽名。

上達周杰倫蔡依林,下至修復室各位叔叔阿姨,她心情好了免費送張祁幾個,心情不好就狠狠敲他一筆。親兄弟還明算帳呢,更何況他倆從小就鬥智鬥勇。張祁有一半的零用錢孝敬了邵雪的零食飲料,以至於成績單這種重量等級的,還要幫她買肯德基麥當勞。

於是此時不敲,更待何時。

鄭素年倒是一臉無辜,好像自己不是這場交易之中重要的一環似的。邵雪的目光在長幅上流連許久,終於咬著牙哼了一聲。

「成交。」

張祁眉開眼笑的從背後變出了一張紙,「妳先簽這個,剩下的留著以後再用。」

此刻天色已晚,鄭素年的繪畫工作打算從第二天再開始。兩個男生走出邵雪家,四顧無人之後,張祁從懷裡挖出一盒梅豔芳的專輯。

錄音帶上歌手的簽名龍飛鳳舞。

「原來晉阿姨喜歡梅豔芳啊,」他壓低聲音怕邵雪聽見,「你收好了,這可是我拜託同學買的,有價無市。」

「她不是下個月四十歲生日嗎?我跟我爸都想讓她過得難忘點。」鄭素年揮揮手,「謝了啊,這個絕對值得一條長幅。」

「哪裡哪裡,」張祁也笑得賊眉鼠眼,「拿這個換四十個簽名,一本萬利。」

兩個人不知道,邵雪盤著腿坐在家裡,正掰著手指頭計算得失。

四十個簽名,她的洋芋片飲料炸雞翅啊——

鄭素年到底還是專業的。

先規劃架構,然後找素材,最後打草稿。邵雪從圖書館借來一堆義大利文化的書,手指著唸:「義大利美食文化源遠流長……」

鄭素年幾筆就畫出了披薩的輪廓,比邵雪的髮絲麵和燒餅強了不止一星半點。

到後來她也不說話了,站在一邊安安靜靜的看鄭素年作畫。傷痕累累的古羅馬競技場,威尼斯蜿蜒的河道,米蘭教堂的尖頂刺破布幅頂端,靜靜矗立在長卷最右側。

「素年哥,你畫得真好。」她由衷讚嘆。

「照貓畫虎,不是都有圖片對照嗎?」鄭素年倒不覺得自己厲害,「比我媽差遠了。」

邵雪蹲下來,摸了摸威尼斯上風乾的顏料,「真想去看看。」

「是啊,」他接話,「聽說威尼斯現在水平面上升,再過幾十年就會消失了。」

「消失?」她訝異,「多可惜啊,這麼好的地方,以後見不到了。」

「所以說人生苦短哪,」鄭素年低著頭為教堂大門上色,「想幹什麼趕緊做,晚了就什麼都來不及了。」

她認同的點點頭。

人生苦短,貴在經歷。邵雪沒想到,自己這麼快就要迎來一場前所未有的人生體驗。

被教導主任叫走的時候,邵雪心裡一陣狂跳。

仔細回憶了一下自己最近做的事,她也不覺得有什麼大逆不道的行為。她忐忑著進了辦公室,主任的電腦螢幕上,有一張照片放到了最大。

「邵雪,這是你們班的運動會創意吧?」

「……啊?」

看見她一臉茫然,主任拍拍她的肩,「畫得很好,完全切中我們這次運動會的主題。有記者來採訪,我們決定要展示你們班的隊伍,這個班級創意構想就讓妳出去說明了!」

邵雪緊張的直結巴,「不不不,老師,這個不是我畫的,這是我鄰居——」

「管他是鄰居還是兄弟,」教導主任大手一揮,「妳就按照我們寫給妳的稿子去說,夾雜一些創作這個長幅時的想法就沒問題了。」

她吞了口口水。

教導主任今天心情好像特別好,看見邵雪一臉驚恐,還灌起了迷魂湯給她,「其實是呢,我們看了看幾個創作者的情況,妳確實是比較上相的一個——」

「主任,我去!」

邵雪立刻毅然接受了。是啊,口齒清晰,負責運動會的班級創意,重點是上相,整個學校捨她其誰呢?

而這個消息的散播速度遠遠超過邵雪的想像。只不過一個下午,整個胡同都知道了她要上電視這個重磅新聞,其中,郁東歌的高調宣傳有著不可磨滅的作用。邵雪走出家門的時候迎面撞上張祁,對方一臉困惑的看著她問:

「邵雪,聽說妳要上春晚?」

……邵雪發誓,她真的不知道消息在散播過程中發生了什麼樣的化學反應。

記者會在運動會當天來,邵雪他們班做為被選中的團體,全體熱情高漲。尤其是邵雪,一段四百字的稿子每天背幾十遍,晚上的夢話都是來來回回說那幾句「繼承奧林匹克精神」。

運動會前最後一個週五,她背著郁東歌和邵華鬼鬼祟祟溜出家門。

張祁正在外面等她。他的學校平常全校住宿,到了週五才把學生放回家過週末,回來的路上會經過一個百貨公司,邵雪給了錢,叫他去買一組化妝品。

張祁比她還小心,躲在牆根底下的陰影處,把書包裡的東西一樣一樣拿出來。邵雪校服外套口袋夠大,那邊掏一個她就往裡面塞一個,一邊塞還一邊看。

「這粉底什麼牌子的?」

「雜牌。」張祁信口就說。

「你買電腦啊還雜牌,」她很不滿,「也不買個好點的。」

眼線液和睫毛膏也被妥善放進她口袋後,張祁皺了皺眉,「妳只給我那麼一點錢,我去哪裡買品質好的?反正只用一次,將就著往臉上塗吧。」

最後是一支口紅。邵雪捂著自己鼓鼓囊囊的校服口袋,低著頭進了家門。

到底是自己親生的,郁東歌一眼看出來不對勁,「妳幹嘛?」

邵雪猛地抬頭,「沒幹嘛,出去透透氣。」

當媽的狐疑的掃了一遍自己女兒全身上下,總算把她放回了臥室。

進屋後鎖了門,邵雪找出小鏡子,把張祁代購的化妝品一股腦倒在桌子上。郁東歌在這方面管得特別嚴,好像她稍微露出點打扮的苗頭就是有談戀愛的預兆。別說化妝了,同學上次幫她塗了個指甲油,郁東歌都氣得罵了她一頓。

但這是要上電視啊。

她第一次化妝,也沒人教她,粉底把臉塗得像張白牆,口紅顏色過於豔麗,張開嘴就成了血盆大口。

她正在糾結煩惱呢,郁東歌已經在外面叫她吃飯。邵雪在餐巾紙上倒了點水,像擦桌子似的拚命、快速把自己的臉擦乾淨。大概是太著急了,她甚至沒注意到臉上隱約的刺痛感。

週一就是運動會。離隊伍入場還早,邵雪隨著她們班文藝委員趙欣然躲進了廁所。

這個時候的廁所通常沒人。操場上放著昂揚的進行曲,兩個人對著一袋化妝品竊竊私語。趙欣然十三歲就通曉了十二種眉毛畫法,拿著粉底有點擔心的看著邵雪的臉。

「妳的臉怎麼回事?」

「有點發紅,」邵雪伸手摸了摸自己的皮膚,「記者快來了,先化吧。」

有底子的人到底不一樣。趙欣然巧手一遮,邵雪臉上那點瑕疵就全沒了,看起來唇紅齒白,兩道秀眉,還心機的給她畫了內眼線。

「素顏妝,」班級首席化妝師趙欣然同學驕傲的說,「一般人都看不出來。」

這個一般人顯然不包括年級主任。

她自己妝畫的不怎樣,看學生是否素顏倒是很準。邵雪眉開眼笑的對著鏡頭背完了那段臺詞,攝影機一撤,主任就把她抓走了。

「學校不允許化妝,妳還真是膽大包天,」她一掌把邵雪推進廁所,「洗乾淨了再出來。」

邵雪膽子也大,「您這是卸磨殺驢,過河拆橋……」

「殺驢?我不給妳記處分就不賴了!」

廁所裡水流嘩嘩,邵雪一邊抗議著「我不是代表學校整體形象嗎化個妝又怎麼了」,一邊覺得臉上針紮般的疼。

抬頭一看,鏡子裡的自己臉紅的像被燒傷了。

學校廁所裡也沒熱水,冷水刺激得她一臉疼痛,讓她有點慌了。

節目在週五播出。

那天他們修復室下班也早。幾家人統一打開了電視機,等著邵雪的採訪——當事人卻戴個口罩,沒骨頭似的癱在沙發上。

她已經四天沒上學了。

那天她臉上嚴重過敏,又怕郁東歌知道自己偷偷化妝,一回家就躲進房間寫作業,吃飯的時候怎樣都不出來,只說自己要念書不想吃飯。

結果第二天就被痛醒了。

本來挺漂亮的一張小臉腫得跟豬頭一樣,郁東歌急得連上班都不去了,拉著她到醫院皮膚科掛號,醫生診斷:化學物質過敏,一週之後會緩解,但不保證能完全恢復原貌。

邵雪「哇」的一聲就哭了。

醫生一拍桌子,「別哭!眼淚也會刺激!」

嚇得邵雪立馬噤聲。

郁東歌彎彎繞繞的知道了她偷偷化妝的事,氣得把她房間裡暗藏的指甲油、手鍊、化妝品全打包扔到了垃圾桶裡。醫生說不能吃刺激性食物,所以邵雪從那天開始就沒沾過葷腥。

以至於她的採訪要播出時,她還是沒精打采的倒在電視機前。

「妳也別怪妳媽不給妳吃肉,」邵華到底是親爸,坐在一邊削蘋果給她,「魚生火,肉生痰,蘿蔔青菜保平安。妳現在這個臉,吃素最安全。」

「說得輕鬆,」邵雪哼了一聲,「那爸下次吃鴨脖子可以別在我面前吃嗎?」

邵華有點尷尬,「我一個大男人哪能天天跟著妳們吃素啊?而且我是半夜出來翻冰箱,妳自己撞見了,也不能怪我啊。」

螢幕裡傳來開場音樂,邵雪振作了一下精神,目光一瞬間被黏在螢幕上。

另一頭,張祁和素年家裡也都打開了這一臺。

「小雪說那個長幅是你幫她畫的?」鄭津邊剝橘子給晉寧邊問兒子。

「沒啊,我只幫她打了個草稿。」

「是第幾個採訪啊?」晉寧伸著脖子格外專注,「小雪應該挺上相的吧?這小丫頭,越長越好看。」

「小時候像邵老師,現在像東歌,當然越來越好看,」鄭津一點面子都不給自己修復室的老同事,「要是越長越像邵老師就完了。」

胡同那邊忽然傳來了邵華巨大的噴嚏聲,與此同時,邵雪班級的隊伍從螢幕裡一閃而過。

頹靡了大半週,邵雪總算振作了起來。記者握著話筒,神采奕奕的向電視機前的觀眾描述操場上的景象,帶著攝影機先採訪了校長。

「下一個就是我,」邵雪雀躍的說,「一共只採訪校長和我,下一個肯定就是我了。」

「快到小雪了吧?」晉寧橘子也不吃了,眼睛一眨不眨的看著螢幕,「這校長真囉嗦,哪來這麼多話。」

那邊的父子倆也坐正了。

「隨著奧運盛會的腳步日益接近,我們整個社會都在為了迎接它的到來而努力。這場學校裡的運動會,已經表達了學生們對奧運的期待。讓我們伸出熱烈的雙手,讓世界感受華夏文明,感受中華兒女的熱情!」

記者喜氣洋洋的說完這段臺詞,鏡頭毫不猶豫的切進了棚內,衣冠楚楚的主持人字正腔圓,「接下來請收聽其他新聞……」

屋子裡,一片寂靜。

邵雪張了張嘴,口罩被嘴唇頂得動了動。

「他……他怎麼不播妳啊?」郁東歌還沒反應過來。

「剪了吧,」邵華的反應快些,「長度有限制,可能後期處理的時候被剪了。」

「那他採訪我幹什麼啊!」邵雪一下子忽然站起來,狠狠的踢了一腳衣櫃,踢完了腳尖又疼,眼淚嘩的一下流了出來。

臉上過敏,採訪被剪,偷藏的小飾品還被郁東歌扔了。邵雪繞著房間轉了一圈,終於哭著跑出了家門。

「別追了別追了,」邵華拉住郁東歌,「孩子難過,自己哭一會就好了。」

當媽的有點不知所措,電話鈴響徹客廳,她接起來,跟之前通知過的親戚沒完沒了的解釋:「是有啊,本來是有的,結果被剪了。哎,之前都採訪了……」

晉寧的橘子舉在手裡,半天都沒吃下去。

「怎麼回事?」

「哦,我們家這臺電視不好用了,」她好像忽然明白過來了似的,「之前我看電視劇就老是有兩個疊影,一定是訊號不好漏接了一段——」

「——被剪了吧,」鄭素年倒是腦子清楚,「人家做節目拍了那麼多內容,怎麼可能全用啊。」

屋裡坐了太久,他穿上衣服走去外面透氣,誰知一出門,迎面便看到邵雪哭著跑出來。

他的腿夠長,邵雪在前面大步跑,他在後面閒閒溜達,跟了三分鐘,兩個人也沒差太遠。眼見邵雪找了個臺階坐在那裡哭了起來,鄭素年慢慢的晃了過去。

他蹲下身。

邵雪一張臉被口罩擋了一大半,就剩一雙眼睛哭得紅彤彤的。他伸手去摘她掛在耳後的線,被她一巴掌打開。

「別哭了,」他無奈的說,「眼淚刺得臉上不痛嗎?」

邵雪擦擦眼睛。

「痛。」

「摘了口罩,我看看,」他蹲在那裡哄著,「妳天天這麼悶著,好得更慢了。」

邵雪倒是難得惜字如金。

「醜。」

「妳什麼樣子我沒見過?小時候天天滿臉鼻涕我也帶著妳玩,現在臉上過敏就不給我看了?」

邵雪想了想也是,於是乖乖摘下口罩。

鄭素年一愣——還真是挺嚴重的。

他掏出一包面紙,讓邵雪擦了擦臉,拿著口罩和她一起坐到臺階上。

「妳哭什麼?」

「你說呢?」她聲音壓得很低,活像沒臉見人了似的,「那麼多人都知道我有採訪、我要上電視,結果人家壓根沒播我,多丟臉啊……」

「誰在乎啊?過了這一週,我保證所有人都忘了這件事。」

「真的?」邵雪抬頭看他。

「況且,妳不上電視,妳就不是邵雪了?」他揉揉她的頭,「我和張祁跟妳這麼多年交情,哪裡會因為一個破採訪就笑妳?郁阿姨和鄭叔叔依然是妳爸媽,我媽我爸照樣當妳是乾女兒。至於別人,那些離得八竿子遠的人的想法,妳理他們幹嘛?」

邵雪低頭想想,還真的是這個道理。

但還有件事。

她囁嚅許久,皮膚被秋風吹得發澀。邵雪摸摸自己的臉,憂心忡忡的說:「還有,還有我的臉,要是好不了怎麼辦啊……」

她抬起頭,看著頭頂上大雁南飛,一臉少女失春的悵惘。

「我要是好不了,以後沒人要我了怎麼辦啊……」

鄭素年活生生被她逗笑了。

「妳才幾歲啊,煩惱這些事。」他站起身,拉著邵雪衣服把她提起來,「妳擔心嫁不出去啊?」

「嗯。」

「那好吧,」他在邵雪面前站定,「真有那麼一天,我娶妳。」

| FindBook |

有 12 項符合

昔有琉璃瓦(同名電視劇《昔有琉璃瓦》原著小說)的圖書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

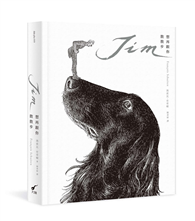

圖書名稱:昔有琉璃瓦(同名電視劇《昔有琉璃瓦》原著小說)

★同名電視劇當紅流量主角卡司★

《致我們暖暖的小時光》《良辰美景好時光》超人氣男星/林一

《錦鏽未央》青春女星/陳鈺琪

和她一起看過十四年漫天飛雪

他不在意分別

只要她最後仍會回到他身邊

「妳以後要是嫁不出去,我娶妳,行了吧?」

鄭素年,你要說到做到。

鄭素年和邵雪都是故宮文物修復匠人的孩子,

他們青梅竹馬,從小在北京同一條胡同長大,歲歲年年都有彼此相伴,

卻因為個性的差異和夢想的背道,而選擇了截然不同的人生走向,

兩人分道揚鑣,各自天涯走散。

衰草枯楊,青春易過,

一別經年之後,

命運是否能將那份飄緲遙遠、卻綿長不斷的羈絆再次繫緊?

原地守候、默然孤寂的深情眷戀,只願一生都是妳。

暖男文物修復師 X 率性流浪翻譯家的溫潤雋永,後勁揪心愛情故事

內容特色:

青梅竹馬、自我成長,一生扶持,圓滿愛情;

久別重逢、歲月靜好,執子之手,與子偕老;

文字細膩動人,故事餘韻繚繞。

作者簡介:

北風三百里

生於北方,四處遊蕩,曾到澳洲working holiday打工渡假,立志三十歲前走遍五大洲,下一個目標是去非洲看動物大遷徙與赫爾辛基的極光。我周遊世界,把聽到的故事講與世人聽。

章節試閱

楔子

二○○二年,北京。

那年大事不多,最激動人心的也只有六月份巴西足球隊繼續毫無意外奪得了世界盃冠軍。冬天如約而至,低溫讓胡同裡的孩子們都被父母用厚厚的棉衣羽絨服裹成了一顆顆蓬鬆的球。

不過那年下雪倒是很晚,所以兩年後有個聲音滄桑的男人唱了一首傳爛大街的歌:〈二○○二年的第一場雪〉。

二○○二年的第一場雪,比以往都來得更晚一些。

遲,卻足夠浩瀚。天地間一片蒼茫茫的白,讓歲月的痕跡越發的不明顯。

邵雪也出生在這樣一場大雪裡。

那個年頭的北京還沒有霧霾,站在銀錠橋上也還能望見西山。太陽稀薄的掛在天...

二○○二年,北京。

那年大事不多,最激動人心的也只有六月份巴西足球隊繼續毫無意外奪得了世界盃冠軍。冬天如約而至,低溫讓胡同裡的孩子們都被父母用厚厚的棉衣羽絨服裹成了一顆顆蓬鬆的球。

不過那年下雪倒是很晚,所以兩年後有個聲音滄桑的男人唱了一首傳爛大街的歌:〈二○○二年的第一場雪〉。

二○○二年的第一場雪,比以往都來得更晚一些。

遲,卻足夠浩瀚。天地間一片蒼茫茫的白,讓歲月的痕跡越發的不明顯。

邵雪也出生在這樣一場大雪裡。

那個年頭的北京還沒有霧霾,站在銀錠橋上也還能望見西山。太陽稀薄的掛在天...

顯示全部內容

目錄

台灣版獨家作者序

第一章 今宵多珍重

第二章 有人曾青春,有人正青春

第三章 一夕之老

第四章 我們能給這個世界留下什麼

第五章 萬家燈火

第六章 故宮的花落了

第七章 一腳踏入成人世界

第八章 一朵花自有一朵花的命運

第九章 衰草枯楊,青春易過

第十章 隔山隔海會歸來

第十一章 一別經年

第十二章 塵歸塵,土歸土

番外一 舊事隔天遠

番外二 錦繡年華

後記

第一章 今宵多珍重

第二章 有人曾青春,有人正青春

第三章 一夕之老

第四章 我們能給這個世界留下什麼

第五章 萬家燈火

第六章 故宮的花落了

第七章 一腳踏入成人世界

第八章 一朵花自有一朵花的命運

第九章 衰草枯楊,青春易過

第十章 隔山隔海會歸來

第十一章 一別經年

第十二章 塵歸塵,土歸土

番外一 舊事隔天遠

番外二 錦繡年華

後記

|