1

起初,只有腳步聲而已。過了相當久的一段時間,才開始看到人影。

腳步聲也是,一開始聽起來很遙遠。在學生都放學回家的漫長走廊上、高高的天花板上隱約作響。空蕩蕩的校舍裡,細微的聲音可以傳到意想不到的遠方。

有一次,放學後我一個人留在寂靜無聲的校內整理團體健檢的記錄,這時某處傳來吊環球的聲音,讓我好奇得不得了。在我小時候,吊環球這種玩具爆炸性大流行,但現代小孩子不可能玩什麼吊環球。一定是其他東西製造出來的聲音——我這麼想。

但那聲音怎麼聽都是吊環球,儘管偶有停頓,斷斷續續,仍沒完沒了地響著。雖然也不是格外刺激神經,但最後我敗給了「那真的是吊環球嗎?」的好奇心,離開保健室,儘管覺得可笑,仍找遍了全校每一個角落。最後發現兩個四年級的男生在後院角落沉迷於吊環球。

『好稀奇喔。是家裡的東西嗎?』

『嗯,我媽整理倉庫找到的。老師,這是這樣玩的,對吧?』

吊環球結構單純,只是以長線連接兩顆塑膠球而成,但它曾經風靡了許多人的心。我也是其中之一。

『老師,妳怎麼知道我們在這裡?』

『我聽到聲音,到處找了好久。』

『咦,連保健室都聽得到嗎?好厲害。』

『好懷念喔。』

『老師要玩嗎?玩給我們看!』

我就像回到了十幾年前,和孩子們玩了起來。

『能夠被想起來,這個玩具也很開心吧。』

一個孩子說,另一個笑了:

『老師,妳小時候都努力叩叩叩玩這個嗎?老師居然會沉迷在這麼簡單的遊戲裡,真不敢相信。』

『就是說呢。現在想想,真不可思議。』

我回去保健室以後,孩子們仍繼續玩球。叩、叩、叩。就好像來自往昔的忙碌的使者,在那裡蹬著後腳跟。

把門打開!快點想起我!我一直在等待!

那腳步聲也完全一樣。

第一次注意到那聲音時,我也是一個人留下來工作。因為那個月的月底要召開家長說明會,說明秋季舉辦的團體流感接種事宜,必須先製作資料。

我人在會議室裡。將許多資料各影印二十幾份,擺在寬闊的桌面上,依序整理好,用釘書機釘起來。這是很單調的手工作業,不必動腦,所以我的心思盤桓在其他事情上。

我在想,如果能殺人的話,該有多好。

我想殺掉一個人。是個年輕女人。比我年輕許多,但並未年幼到無法考駕照,也沒有小到無法開車殺人。肇事的時候,她十八歲三個月。

她殺死的是我的未婚夫。距離婚禮只剩下一個月時,我的未婚夫被忽略了單行道標誌直衝而來的她的車硬生生撞上了。

那是一條T字路,他小心地盯著反光鏡,正準備慢慢地發車。那條路他再熟悉不過了。是從左向右通行的單行道,所以他萬萬想不到會有車子從右邊出現。然而女人的車卻從右邊直衝而來。

醫生安慰說,因為是當場斃命,應該沒有經歷痛苦。警察表情難過地說,實在是太倒楣了。事後我才悟出,警察的態度會那麼同情,是因為他很清楚這起事故會被如何處理。

十八歲又三個月的女人幾乎沒什麼罪。只有一開始,司法也表現出彷彿要懲罰她的態度,但那只是表面上而已。她未成年,考取駕照才一個半月,所以即使無視單行道標誌、在限速十公里的學區開出四十公里的時速,也沒有人能苛責。

就算她殺了一個人,也沒有人能苛責。

從頭到尾,她對我沒有一句道歉。只是一臉蒼白,被道貌岸然的父親摟著肩膀,不發一語。她沒有參加守靈和葬禮,每次見面,都躲在律師和父親背後,臉上頂著全妝,指上塗著蔻丹。服裝也總是無懈可擊,偶爾掏出來拭淚的手帕,也是精選和上衣搭配的顏色。絲襪也看不到任何脫紗痕跡。

他的父母接受了和解條件,因此我完全無可奈何。我甚至無法在人前大哭大叫。因為有人說,要是我這麼做,只會讓他被留下的家人更傷心。

對方也會付我一些賠償金,儘管我一點都不想要,但還是收下了。不過,我不覺得收這筆錢有何意義,也不打算被它束縛。我把那筆錢原封不動捐給了車禍遺孤的育英基金會,思考我自己的解決方式。

一句話就好,我希望她向我道歉,說她絕對不會再犯。絕對不能讓她以為用錢解決了他的生命和我的將來。只是這樣而已。

所以我開始追蹤她。我前往她讀的大學、住家、打工的地方,我想要不斷地現身在她面前提醒她,直到她徹底領悟自己犯下的罪有多重。

她害怕起來,威脅要報警,身邊有伴的時候,就抱住對方的肩頭哭泣,大罵:「這個瘋女人!」不管她對我做什麼都無所謂,我也不為所動。因為我已經沒有任何可以毀壞、失去的事物了。

某天,律師把我叫去,亮出一份文件。是我的律師。他一臉凝重,說:我瞭解妳的感受,但妳已經跟對方談好了,往後不能為這件事打擾對方,或談論車禍、不當中傷對方。

『我沒有答應這種事。』

『可是,妳已經簽字蓋章了。這是妳的字。』

『這種東西沒有意義。』

『不能這樣的。這是法律規定,不是有人耍手段騙了妳。』

『但法律沒有懲罰她。那根本不叫法律。』

『她還未成年,還是個孩子,而妳是懂事的大人了。請妳恢復理智好嗎?』

『就沒有法律能懲罰小孩子開車撞死人嗎?』

律師搖了搖頭,說:

『她已經充分得到懲罰了。因為即使是過失,她一輩子都必須揹負殺了人的事實。』

家人帶我去看醫生,醫生開藥給我,沒有擺出治療我的架子,而是陪我說話。我辭掉了工作,家人也帶我四處旅行。慢慢地,我重拾笑容,開始吃飯,晚上也睡得了。每個人都放下心來,高興地說我終於可以跨出新的一步了。

或許那個時候真的是這樣的。如果像那樣熾烈地燃燒憎恨的能量,任誰遲早都會燃燒殆盡,精疲力竭,稍微冷卻下來。我動輒流淚,每次哭泣,都覺得有什麼從自己的體內流走了。一開始我哭上一整晚。接下來哭了四小時,淚就乾了。再下一次,哭了兩小時我就去洗臉了。然後,當我終於可以克制淚水的時候,我脫離了朦朧的迷霧,開始思考過生活這件事。

我搬了家,在熟人熱心介紹下,進入現在這所小學當保健老師。是正式教師產假期間的代理,但我覺得做為起步,這份工作很理想。我喜歡小孩,也喜歡這份工作。

然後今年夏天結束的時候,我可以抬頭挺胸地回顧那場車禍了。

所以,我想要試試自己。再一次,再一次就好,去見她吧。然後冷靜地、平心定氣地,簡明扼要地告訴她我有多麼地悲痛、有多麼地恨她。然後就劃下句點吧。就以能不能做到,來當做對自己的測試吧。我一定做得到的——我心想。

那是九月中旬,一個金風終於送爽的週末。

我拜訪的時候,她人在自家的車棚裡。在車棚裡。她穿著色彩搶眼的休閒衫,剪短的牛仔褲底下露出一雙曬成健康褐色的腳,正在洗車。

不是她的車。因為我聽說那台車撞到稀巴爛,甚至無法修理,直接送去報廢了。那台車等於是代替她死了。

那應該是家人的車。她在洗車。牛仔褲口袋裡塞著隨身聽,兩耳垂著耳機線,身體配合著只有她聽得見的音樂晃動著,一邊洗車一邊哼歌。

我當場掉頭,離開現場。我無法呼吸,腳步卻愈來愈快,不知不覺間,我怔立在陌生的街角。

還是不行。我心想。

她曬得很黑。她在哼歌。我不希望她再曬黑。我不希望她再配合音樂晃動身體。

我想殺了她——這個念頭首次浮上心頭。

從這個時候開始,我過起了雙重的生活。在我的體內,過著普通人生活的時間,與全副心神都在構思複雜殺人計畫的時間天衣無縫地共存著。一邊成為另一邊的能量,一邊成為另一邊的安全閥。

然而實際上,我似乎沒辦法殺人。

儘管心想要是宰了她,不知道會有多痛快,我卻無法付諸實行。三更半夜,一個人盯著漆黑的天花板時,我覺得不管是拿剃刀割斷她的脖子,或是把她從頂樓推落,都是輕而易舉。然而隨著天色漸曙,驅策著我的負面能量,也如同星星在黎明的朝陽前黯然失色一般,風流雲散。大概是跑去夜晚在白晝躲藏的地點,和黑暗一同沉睡了吧。

為什麼沒辦法殺她?——我在白晝的光中,總是納悶著這個問題。明明要是能殺了她,絕對會是全天下最美好的事。

我不是擔心家人朋友會傷心,也不是害怕被逮捕。我只是不甘心。如果殺了她,我就成了加害人。會變成和她一樣受人唾棄的殺人凶手。墮落到跟她一樣的境地,讓我無比地不甘、難忍。我只會在新聞中被指名道姓、公布照片,譏諷地被形容成「心狠手辣的女人」,不會有人理解我的心情。除非背棄現在這舒適的生活、成為千夫所指的加害人,否則就無法報仇雪恨,這實在太不公平了。

因此絕對無法實行的殺人計畫變得愈來愈精巧、愈來愈殘酷。蓄積在內心的憎恨,變得比活生生的我的體重更要沉重,就宛如黑洞一般,將我孤枕難眠的夜晚的漆黑思緒全數吸收殆盡,一天比一天更加淬鍊。

就是在這個時候,我聽見了那孩子的腳步聲。

| FindBook |

有 13 項符合

遺留的殺意的圖書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

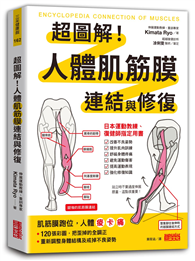

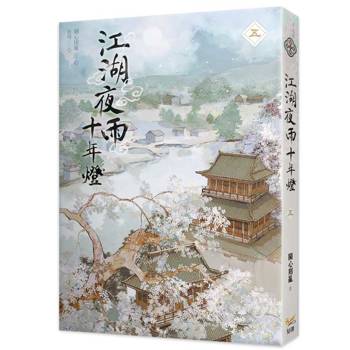

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:遺留的殺意

難以預測的伏筆 ╳ 不知何時出拳的衝擊

在現實、幻夢、異境及祕密的夾縫間

誕生七篇緊掐住你心臟的故事

用輕盈篇幅,探進人心和社會夾縫;就算是虛構,也和真實有同等重量!

日本國民作家宮部美幸──寫下令我們視野一變的奇想物語。

【故事大綱】

什麼命運不容改變,這是胡說八道。

那樣的話,人也沒有活在世上的價值了。

為了完成「執念」,穿越生死、闖入異境、與未知交易!

在七位主角的人生中,你可以找到自己的故事嗎?

我想殺一個女人。雖然尚未執行,殺意卻愈演愈烈,侵蝕脆弱的精神。某日,身邊出現了唯有我聽得見的小孩輕笑與腳步聲。不久,我又在校園泳池發現無名女屍……這些不祥之事,是不是表示我快獲得殺人的勇氣?

哥哥十年前因為車禍過世,喪親之痛至今糾纏著我們家族。忌日當天,我開車前往深山憑弔,撞見一名有著曼珠沙華般艷紅嘴唇的女子。她美得讓人不安,更詭異的是,死去的哥哥竟在她的身邊現身……

大家好,我是新手幽靈,正在生與死的夾縫間。眼前有個女孩自稱是「引導幽靈往另一個世界」的嚮導員,她鼓勵我在死透前見見重要的人。但我完全想不出來!畢竟「那件事」後,我就是理解「孤獨」滋味的男人……

十字路口、鮮紅杜鵑、美麗籬笆──這些畫面反覆在我夢中登場,背後絕對有重要理由,但我毫無頭緒。503號室,這是通往真相的房間。因為門後的偵探先生接下了我的委託,嘗試解開夢的謎團──我與他,平行線的命運開始了無法回頭的變化……

【名人推薦】

作家宮部美幸從懸疑小說到時代小說,寫作領域跨度甚廣,每一部作品的完成度皆有定評,我強烈感覺從這樣的作品集,才能展現出大作難以看清的作者素顏。雖然精巧,卻後勁驚人。

──北上次郎(日本文藝評論家)

《遺留的殺意》是一部好看的短篇集。在讀完這些與執念有關的故事後會在我們心中遺留一股奇妙情緒,忍不住思考起自己藏有哪些執念,而那些執念對我們人生來說又究竟是好是壞。這些思考,或許就這麼成了無數《遺留的殺意》書外的第八篇故事。

──Waiting(臺灣小說評論家)

作者簡介:

宮部美幸 Miyabe Miyuki

1960年出生於東京,1987年以《ALL讀物》推理小說新人獎得獎作〈鄰人的犯罪〉出道,1989年以《魔術的耳語》獲得日本推理懸疑小說大獎,

1999年《理由》獲直木獎確立暢銷推理作家地位,2001年更是以《模仿犯》囊括包含司馬遼太郎獎等六項大獎,締造創作生涯第一高峰。2007年以《無名毒》獲得吉川英治文學獎。

寫作橫跨推理、時代、奇幻等三大類型,自由穿梭古今,現實與想像交錯卻無違和感,以溫暖的關懷為底蘊、富含對社會的批判與反省、善於說故事的特點,成就雅俗共賞,不分男女老少皆能悅讀的作品,而有「國民作家」的美稱。

出道多年創作不輟,持續發表叫好叫座的各類型小說。近著有《怪奇草紙:三島屋奇異百物語伍》、《這個世界的春天》、《說再見的儀式》、《沒有昨日,就沒有明天》等等。

譯者簡介:

王華懋

專職譯者,譯有數十本譯作。近期譯作有《如幽女怨懟之物》、《沒有昨日,就沒有明天》、《連續殺人犯還在外面──由冤案開始,卻也在冤案止步:北關東連續誘拐殺害女童案件未解之謎》、《被殺了三次的女孩:誰讓恐怖情人得逞?桶川跟蹤狂殺人案件的真相及警示》、《完全犯罪──加田伶太郎傑作集》等等。

譯稿賜教:huamao.w@gmail.com

章節試閱

1

起初,只有腳步聲而已。過了相當久的一段時間,才開始看到人影。

腳步聲也是,一開始聽起來很遙遠。在學生都放學回家的漫長走廊上、高高的天花板上隱約作響。空蕩蕩的校舍裡,細微的聲音可以傳到意想不到的遠方。

有一次,放學後我一個人留在寂靜無聲的校內整理團體健檢的記錄,這時某處傳來吊環球的聲音,讓我好奇得不得了。在我小時候,吊環球這種玩具爆炸性大流行,但現代小孩子不可能玩什麼吊環球。一定是其他東西製造出來的聲音——我這麼想。

但那聲音怎麼聽都是吊環球,儘管偶有停頓,斷斷續續,仍沒完沒了地響著。雖然也...

起初,只有腳步聲而已。過了相當久的一段時間,才開始看到人影。

腳步聲也是,一開始聽起來很遙遠。在學生都放學回家的漫長走廊上、高高的天花板上隱約作響。空蕩蕩的校舍裡,細微的聲音可以傳到意想不到的遠方。

有一次,放學後我一個人留在寂靜無聲的校內整理團體健檢的記錄,這時某處傳來吊環球的聲音,讓我好奇得不得了。在我小時候,吊環球這種玩具爆炸性大流行,但現代小孩子不可能玩什麼吊環球。一定是其他東西製造出來的聲音——我這麼想。

但那聲音怎麼聽都是吊環球,儘管偶有停頓,斷斷續續,仍沒完沒了地響著。雖然也...

顯示全部內容

|