囚徒賽局

陷入兩難的囚徒

「囚徒困境」模式在本書一開始就提到,我們再來簡單複述一下。傑克和亞當被懷疑入室盜竊和謀殺,被警方拘留。兩人都不承認自己殺人,只承認順手偷了點東西。員警將兩人隔離審訊,每人給出了兩種選擇:坦白和不坦白。這樣,每人兩種選擇便會導致四種結果,可以看出同時選擇不坦白對於兩人來說是最優策略,同時選擇坦白對兩人來說是最差策略。但結果卻恰恰是兩人都選擇了坦白。原因是每個人都不知道對方會不會供出自己,於是供出對方對自己來說便成了一種最優策略。此時兩人都選擇供出對方,結果便是每人坐8年牢。

這便是著名的「囚徒賽局」模式,它是數學家圖克在1950年提出的。這個模式中的故事簡單而且有意思,很快便被人們研究和傳播。這個簡單的故事中給我們的啟示也被廣為發掘。傑克和亞當每個人都選擇了對自己最有利的策略,為什麼最後得到的卻是最差的結果呢?太過聰明有時候並不是一件好事情。以己度人,「己所不欲,勿施於人」。我們要學會從對方的立場來分析問題。為什麼「人多力量大」這句話常常失效,對手之間也可以合作等,這些都是「囚徒困境」帶給我們的啟示,也是我們在這一章中要討論的問題。

其實,我們在現實生活中經常與「囚徒困境」打交道,有時候是自己陷入了這種困境,有時候是想讓對方陷入這種困境。

這些人不懂賽局理論,但是他們都會不自覺地應用。

我們在前面講過「納許均衡」曾經推翻了亞當.斯密的一個理論,那便是:每個人追求自己利益最大化的時候,同時為社會帶來最大的公共利益。「囚徒困境」便是一個很好的例子,其中的傑克和亞當每個人都為自己選擇了最優策略,但是就兩人最後的結局來看,他們兩個人的最優策略相加,得到的卻是一個最差的結果。如果兩人都選擇不坦白,則每人各判刑1年,兩人加起來共兩年。但是兩人都選擇坦白之後,每人各判刑8年,加起來共16年。

集體中每個人的選擇都是理性的,但是得到的卻可能不是理性的結果。這種「集體悲劇」也是「囚徒困境」反映出來的一個重要問題。

1971年美國社會上掀起了一股禁菸運動,當時的國會迫於壓力透過了一項法案,禁止菸草公司在電視上投放菸草類的廣告。但是這一決定並沒有給菸草業造成多大的影響,各大菸草企業表現得也相當平靜,一點也沒有以前財大氣粗、頤指氣使的架子。這讓人們感到不解,因為在美國有錢有勢的大企業向來是不懼怕國會法案的,利益才是他們行動的唯一目標。按照常人的想法,這些企業運用自己的經濟手腕和龐大的人脈資源去阻止這項法案通過才是正常的,但結果卻正好相反,他們似乎很歡迎這項法案的推出。究其原因,原來這項法案將深陷「囚徒賽局」中多年的這些菸草企業解放了出來。根據後來的統計,禁止在電視上投放廣告之後,各大菸草企業的利潤不降反升。

我們來看一下當時菸草行業的背景,二十世紀60年代,美國菸草行業的競爭異常激烈,各大菸草企業絞盡腦汁為自己做宣傳,這其中就包括在電視上投放大量廣告。當時,對於每個菸草企業來說,廣告費都是一筆巨額的開支,這些巨額的廣告費會大大降低公司的利潤。但是如果你不去做廣告,而其他企業都在做廣告,那麼你的市場就會被其他企業侵占,利潤將會受到更大的影響。這其中便隱含著一個「囚徒困境」:如果一家菸草企業放棄做廣告,而其他企業繼續做廣告,那麼放棄投放廣告的企業利潤將受損,所以只要有另外一家菸草公司在投放廣告,那麼投放廣告就是這家企業的優勢策略。每個企業都這樣想,導致的結果便是每個企業都在大肆投放廣告,即使廣告費用非常高昂。這時候,我們假設每一家企業都放棄做廣告將會出現什麼樣的結局呢?

如果每一家菸草企業都放棄做廣告,則都省下了一筆巨額的廣告費,這樣利潤便會大增。同時,都不做廣告也就不會擔心自己的市場被其他企業用宣傳手段侵占。由此看來,大家都不做廣告是這場賽局最好的結局。但是每個企業都有擴張市場的野心,要想使得他們之間達成一個停止投放廣告的協議,簡直是比登天還難。再說,商場如戰場,兵不厭詐,即使你遵守了協議,也不能保證其他企業會遵守協議。

這時美國國會的介入是受菸草企業歡迎的,因為菸草企業一直想做而做不成的事情被政府用法律手段解決了。國會透過了禁止在電視上投放廣告的法案,這為各大菸草企業節省了一大筆廣告開支。同時因為法律具有強制效力,所以不必擔心同行企業違規,因為有政府行使監督和懲罰。原先簽訂不了的協定被法律做到了,同時監督和懲罰的成本由政府承擔,各大菸草企業都在暗中竊笑。

有人會想:廣告是一種開拓市場的手段,被禁止做廣告對菸草公司來說難道不是一種損失嗎?我們注意,美國國會透過的法案只是禁止在電視上做廣告,並沒有禁止其他載體的廣告,同時不會限制在美國以外的國家做電視廣告。香菸的市場主要靠的還是客戶群,很多人幾十年只抽一種或者幾種品牌的香菸。廣告的作用並不像在服裝、化妝品身上那麼有效。

這是一個走出「囚徒困境」的實例,但是深陷其中的菸草企業不是自己走出困境的,而是被政府解救出來的,這其中帶有一些滑稽的成分。

亞當.斯密曾經認為個體利益最大化的結局是集體利益最大化,在這裡,這個認識再次被推翻。每個菸草企業為了自己的利益最大化,不得不去投放大量廣告,其他企業同樣如此,但是導致的結局是每個企業都要承擔巨額的成本開支,利潤不升反降,並沒有得到最大的集體化效益。

那麼亞當.斯密真的錯了嗎?西方經濟學之父為什麼會犯這種基本錯誤呢?人們在看待這個問題的時候往往會將當時的背景忽略。

亞當.斯密關於個體利益和集體利益之間關係的結論沒有錯,只不過是過時了而已。因為時代在發展,資本主義的經濟模式在變化。

「囚徒困境」是證明亞當.斯密的理論過時最好的證據。同時作為一種經濟模型也揭示了個體利益同集體利益之間的矛盾:個體利益若是追求最大化往往不能得到最大化的集體利益,甚至有時候會得到最差的結局,比如囚徒賽局中兩個罪犯的結局。

我們從中得到了這樣的啟示:一、人際交往的賽局中,單純的利己主義者並不是總會成功,有時候也會失敗,並且重複賽局次數越多,失敗的可能性就越大。二、當今的社會環境下,遵循規則和合作比單純的利己主義更能獲得成功。

將對手拖入困境

「囚徒困境」是一把雙刃劍,如果陷入其中可能會非常被動。同樣,我們如果能將對手陷入其中,便會讓對手被動,我們掌握主動。在「囚徒困境」這個賽局模式中,這一點就得到了很好的體現,其中的員警設下了一個「困境」,將兩名囚犯置身於其中,完全掌握了主動,最終得到了自己想要的結果,使兩名罪犯全部招供。

「囚徒困境」畢竟只是一種賽局模型,賽局模型是現實生活的抽象和簡化,模型能反映出一些現實問題,但現實問題要遠比模型複雜。模型中每一個人有幾種選擇,每一種選擇會有什麼後果,這些我們都可以得知。但在現實中,這幾乎是不可能的,因為現實中影響最後結果的干擾因素太多了。正因為現實中干擾因素太多,為人們創造了一種條件,可以設計出困住對手的「囚徒困境」,讓對手陷入被動。

這種策略運用的故事從歷史中可以找到,《戰國策》中記載了一個關於伍子胥的故事,故事中伍子胥運用的恰好就是這一策略。

年輕時的伍子胥性格剛強,文武雙全,已經顯露出了後來成為軍事家的天賦。伍子胥的祖父、父親和兄長都是楚國的忠臣,但是不幸遭到陷害,被捲入太子叛亂一案中。最終伍子胥的父親伍奢和兄長伍尚被處死,伍子胥隻身一人逃往吳國。

怎奈逃亡途中伍子胥被鎮守邊境的斥候捉住,斥候準備帶他回去見楚王,邀功請賞。危急關頭,伍子胥對斥候說:「且慢,你可知道楚王為什麼要抓我?」斥候說:「因為你家輔佐太子叛亂,罪該當誅。」伍子胥哈哈大笑了幾聲,說道:「看來你也是只知其一,不知其二,實話告訴你吧,楚王殺我全家是因為我們家有一顆祖傳的寶珠,楚王要我們獻給他,但是這顆寶珠早已丟失,楚王認為我們不想獻上,便殺了我的父親與兄長。他現在認為這顆寶珠在我手上,便派人捉拿我。我哪裡有什麼寶珠獻給他?如果你把我押回去,獻給楚王,我就說我的寶珠被你搶走了,你還將寶珠吞到了肚子裡。這樣的話,楚王為了拿到寶珠,會將你的肚子割破,然後將腸子一寸一寸地割斷,即使找不到寶珠,我死之前也要拉你做墊背的。」

還沒等伍子胥說完,斥候已經被嚇得大汗淋漓,因為沒有人想被別人割破肚皮,把腸子一寸寸割斷。於是,他趕緊將伍子胥放了。伍子胥趁機逃出了楚國。

在這個故事中,一開始伍子胥處於被動,但是他非常機智,編造了一個謊言,使出了一個策略將斥候置於一個困境中。這樣,他化劣勢為優勢,化被動為主動,很快扭轉了局面。我們來看一下伍子胥使出這個策略之後,雙方將要面臨的局面。下面是這場賽局中雙方選擇和結局的矩陣圖:

從這上表中我們可以很清楚地看出,斥候被伍子胥拖入困境。這只是斥候眼中的情況分析,因為現實中根本不存在寶珠這一說,這都是伍子胥編造出來的。伍子胥有言在先,如果他被押送回去,將會汙蔑斥候搶了他的寶珠。斥候會想,到時候自己百口難辯,只有死路一條。要想活命,只有將伍子胥釋放,這正中伍子胥下懷。

當人們面對危險的時候,大都抱著「寧可信其有,不可信其無」的態度。誰都不想讓自己陷入麻煩,陷入困境。伍子胥正是抓住人的這一心理才敢大膽地編造謊言來騙斥候,使自己擺脫困境。

上面這個故事中採用的策略是將別人拖下水,下面這個故事則是單純地設計一種困境,讓對方自己犯錯誤,進而達到自己想要的目的。

唐朝時期,有一位官員接到報案,是當地一個廟中的和尚們控告廟中的主事僧貪汙了一塊金子,這塊金子是一位施主贈與寺廟用於修繕廟宇用的。這些和尚們振振有詞,說這塊金子在歷任主事僧交接的時候都記在賬上,但是現在卻不見了,他們懷疑是現在的主事僧占為己有,要求官府徹查。後來經過審訊,這位主事僧承認了自己將金子占為己有,但是當問道這塊金子的下落時,他卻支支吾吾說不出來。

這位官員在審案過程中發現這位主事僧為人和善寬厚,怎麼看都不像一個作奸犯科的人。這天夜裡,他到大牢中去看望這位僧人,只見他在面壁念佛。他問起這件事情的時候,這位僧人說:「這塊金子我從未謀面,寺裡面的僧人想把我排擠走,所以編造了一本假賬來冤枉我,他們串通一氣,我百口莫辯,只得認罪。」聽完之後,這位官員說:「這件事讓我來處理,如果真的如你所說,你是被冤枉的,我一定還你一個清白。」

第二天,這位官員將這個寺廟中歷任主事僧都召集到衙門中,然後告訴他們:「既然你們都曾經見過這塊金子,那麼你們肯定知道它的形狀,現在我每人發給你們一塊黃泥,你們將金子的形狀捏出來。」說完之後,這些主事僧被分別帶進了不同的房間。事情的結果可想而知,原本就憑空編造出來的一塊金子,誰知道它的形狀?最後,當歷任主事僧們拿著不同形狀的黃泥出來的時候,這件案子立刻真相大白。

這個故事中的官員採用的策略是,有意地製造資訊不平等,使得原本主事僧們之間的合作關係不存在,每個人都不知道別人是怎麼想的。

| FindBook |

有 10 項符合

圖解賽局理論的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 1 則評論 |

|

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活

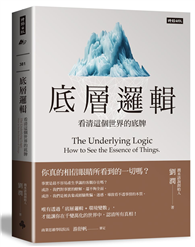

圖書名稱:圖解賽局理論

【本書特色】

洞悉對手競合思考邏輯,用博弈運籌獲得最大優勢

人生就像一場賽局,每次的決策都是一場博奕。

樹敵或是合作,決定了你在這場人生賽局的成敗!

用成功者的思考邏輯,贏得人生賽局

˙生活實用:

舉出歷史上發生的事例,以及發生在生活週遭的案例來說明賽局理論,讓讀者能簡明扼要的理解重點,並運用在生活與職場上。

˙圖文並進:

將難以理解的賽局理論,以圖解、表格、樹狀圖等方式具體呈現,讓讀者輕鬆了解賽局決策的精髓。

【內容簡介】

賽局理論-生活中的博奕思維

本書致力於讓大家都能讀懂賽局理論,圖文並茂地對賽局理論的基本原理進行了深入淺出的探討,詳細介紹了納許均衡、囚徒困境、智豬賽局、獵鹿賽局、路徑依賴賽局等賽局模型的內涵、適用範圍、作用形式,將原本深奧的賽局理論通俗化、簡單化、清晰化。同時對賽局理論在政治、管理、行銷、資訊戰及人們日常的工作和生活中的應用透過實例作詳盡而深入的剖析。

透過這本書,讀者可以更加輕鬆地了解賽局理論的核心思想,搭配圖解讓讀者能更快速地掌握賽局理論的精義,開闊眼界,提高自己的運籌帷幄的能力,將賽局理論的原理和規則運用到自己的人生實踐中,面對問題作出理性選擇,避免盲目行動,在人生這場大棋局中占據優勢,獲得事業的成功和人生的幸福。

˙賽局理論是什麼?

˙面對一次又一次的選擇,我該怎麼做決定才能獲取最大利益?

˙在人生、生活、職場中,該如何運用賽局理論?

˙運用賽局理論,真能讓我們無往不利嗎?

TOP

章節試閱

囚徒賽局

陷入兩難的囚徒

「囚徒困境」模式在本書一開始就提到,我們再來簡單複述一下。傑克和亞當被懷疑入室盜竊和謀殺,被警方拘留。兩人都不承認自己殺人,只承認順手偷了點東西。員警將兩人隔離審訊,每人給出了兩種選擇:坦白和不坦白。這樣,每人兩種選擇便會導致四種結果,可以看出同時選擇不坦白對於兩人來說是最優策略,同時選擇坦白對兩人來說是最差策略。但結果卻恰恰是兩人都選擇了坦白。原因是每個人都不知道對方會不會供出自己,於是供出對方對自己來說便成了一種最優策略。此時兩人都選擇供出對方,結果便是每人坐8年牢。...

陷入兩難的囚徒

「囚徒困境」模式在本書一開始就提到,我們再來簡單複述一下。傑克和亞當被懷疑入室盜竊和謀殺,被警方拘留。兩人都不承認自己殺人,只承認順手偷了點東西。員警將兩人隔離審訊,每人給出了兩種選擇:坦白和不坦白。這樣,每人兩種選擇便會導致四種結果,可以看出同時選擇不坦白對於兩人來說是最優策略,同時選擇坦白對兩人來說是最差策略。但結果卻恰恰是兩人都選擇了坦白。原因是每個人都不知道對方會不會供出自己,於是供出對方對自己來說便成了一種最優策略。此時兩人都選擇供出對方,結果便是每人坐8年牢。...

»看全部

TOP

目錄

前言

第1章 賽局理論入門

什麼是賽局理論:從「囚徒困境」說起

為什麼賭場上輸多贏少

最理想的結局:雙贏

經濟發展離不開賽局理論

賽局理論能幫我們解決什麼問題

培養賽局意識

人人都能成為對策高手

玩好「遊戲」不簡單

賽局比的就是策略

神奇的「測謊儀」

第2章 納許均衡

納許:天才還是瘋子

該不該表白:賽局中的均衡

身邊的「納許均衡」

為什麼有肯德基的地方就有麥當勞

自私的悖論

如何面對要求加薪的員工

解放賽局理論

第3章 囚徒賽局

陷入兩難的囚徒

己所不欲,勿施於人

將對手拖入困境

如何爭取到最低價...

第1章 賽局理論入門

什麼是賽局理論:從「囚徒困境」說起

為什麼賭場上輸多贏少

最理想的結局:雙贏

經濟發展離不開賽局理論

賽局理論能幫我們解決什麼問題

培養賽局意識

人人都能成為對策高手

玩好「遊戲」不簡單

賽局比的就是策略

神奇的「測謊儀」

第2章 納許均衡

納許:天才還是瘋子

該不該表白:賽局中的均衡

身邊的「納許均衡」

為什麼有肯德基的地方就有麥當勞

自私的悖論

如何面對要求加薪的員工

解放賽局理論

第3章 囚徒賽局

陷入兩難的囚徒

己所不欲,勿施於人

將對手拖入困境

如何爭取到最低價...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 連山

- 出版社: 華威國際有限公司 出版日期:2016-06-29 ISBN/ISSN:9789865611231

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:480頁 開數:18開

- 商品尺寸:長:230mm \ 寬:170mm \ 高:24mm

- 類別: 中文書> 心理勵志> 成功學

圖書評論 - 評分:

|

|