在方大知縣的勤懇治理下,

宛平縣的縣務蒸蒸日上。

待他任滿的時候,恰又遇到劉棉花攜劉府小娘子回京。

憑藉現有政績,

實現升職、加薪、迎娶白富美、走上人的巔峰的道路!

可偏偏事情卻不是方應物所想的那麼容易,

先有隔壁縣同僚眼紅背後使壞,

後又捲入科舉舞弊謠言的漩渦當中,

待他好不容易脫身,

正想著接下來將換到哪個官位之時,

一道詔書下來徹底打懵了他!

他竟被安上了下江南去督收錢糧、清理田土的工作!

說得好聽是欽差御使,

可說白了,就是幫朝廷討債去了,

天下沒有再比這個還要吃力不討好的工作了!

在京城已經闖出名號的方小青天,

接下來要面對的,

將是由士紳、地方官以及欽差太監所組成的龐大挑戰……

本書特色

起點中文網歷史分類榜第一,累積三百萬點擊,五十萬推薦!

充滿黑色幽默的「官場現形記」,讓人拍案叫絕,無法釋卷!

趣味橫生、妙語如珠,讓成化年間明代科舉、政治、官場形象一一呈現眼前。

| FindBook |

有 3 項符合

大明官 卷七 政治家與政客的圖書 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

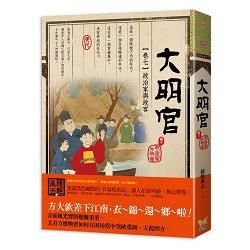

圖書名稱:大明官 卷七 政治家與政客

|