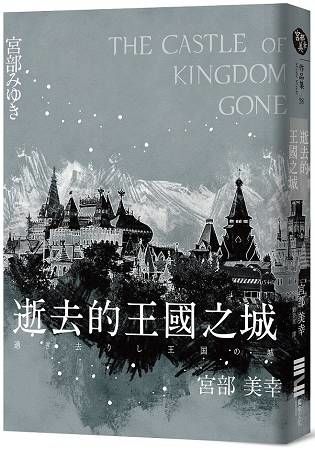

當無處可去,始終被困在沮喪、惡意中的心靈產 生共鳴時,從未有人去過的另一個世界,悄然現身。

然而那個看似充滿希望的世界,又真的是無根心靈的歸宿嗎?獻給努力好好過日子的人們的故事,即將開始!

【故事大綱】

早早通過高中推甄,擺脫考生身分的國三生尾垣真,意外撿到一張歐洲古城的寫生。他無意間發現,若是在畫中加上自己的分身,就能進到畫中的世界。於是他拜託遭到排擠的美術社員城田珠美畫下分身,兩人一同進入畫中。

在令人心跳不已的初次冒險中,真意外發現古城裡有個小女孩的身影一閃而過。為此,真和珠美起了爭執,決定再次進入畫中確認,卻在那裡遇見了另外一個自稱為大口先生的冒險者。沒想到大口先生竟然也看到了那個小女孩,更表示那個小女孩早在十年前就已經失蹤……

失蹤的小女孩究竟是如何進到畫裡?又是什麼人畫下這副寫生?

在虛構和真實的夾縫之間,是否真的有想要逃脫痛苦現實的人嚮往的天堂?

作者簡介:

宮部美幸(Miyabe Miyuki)

1960年出生於東京,1987年以《ALL讀物》推理小說新人獎得獎作〈鄰人的犯罪〉出道,1989年以《魔術的耳語》獲得日本推理懸疑小說大獎,

1999年《理由》獲直木獎確立暢銷推理作家地位,2001年更是以《模仿犯》囊括包含司馬遼太郎獎等六項大獎,締造創作生涯第一高峰。

寫作橫跨推理、時代、奇幻等三大類型,自由穿梭古今,現實與想像交錯卻無違和感,以溫暖的關懷為底蘊、富含對社會的批判與反省、善於說故事的特點,成就雅俗共賞,不分男女老少皆能悅讀的作品,而有「國民作家」的美稱。

出道多年創作不輟,持續發表叫好叫座的各類型小說。近著有《所羅門的偽證》、《落櫻繽紛》、《聖彼得的送葬隊伍》、《相思成災》、《荒神》、《哭泣童子:三島屋奇異百物語參》、《悲嘆之門》等等。

相關著作

《蒲生邸事件(經典回歸紀念版)》

《悲嘆之門(上)》

《悲嘆之門(下)》

《哭泣童子:三島屋奇異百物語參》

《荒神》

《相思成災(上)》

《相思成災(下)》

《聖彼得的送葬隊伍(上)》

《聖彼得的送葬隊伍(下)》

《無名毒(獨步九週年紀念版)》

《誰?(獨步九週年紀念版 )》

《繼父(獨步九週年紀念版)》

《落櫻繽紛》

《所羅門的偽證Ⅲ:法庭(上)》

《所羅門的偽證Ⅲ:法庭(下)》

《所羅門的偽證Ⅱ:決心(上)》

《所羅門的偽證Ⅱ:決心(下)》

《所羅門的偽證Ⅰ:事件(上)》

《所羅門的偽證Ⅰ:事件(下)》

《附身》

《忍耐箱》

《暗獸─續三島屋奇異百物語》

《天狗風─通靈阿初捕物帳2》

《小暮照相館(上)》

《小暮照相館(下)》

《不需要回答》

《英雄之書(上)》

《英雄之書(下)》

《怪談──三島屋奇異百物語之始》

《顫動岩──通靈阿初捕物帳1》

《孤宿之人(上)》

《孤宿之人(下)》

《終日(上)》

《終日(下)》

譯者簡介:

劉姿君

台大農經系畢,赴日歸國後曾任職於貿易商,現為專職日中翻譯。

譯作有《白夜行》、《幻夜》、《紅色手指》、《我殺了他》等。

各界推薦

名人推薦:

【各界迴響】

★成為一個完整的自我,不是活在自己的象牙塔裡,而是與人有所互動,去嘗試生活中任何一點小變化,如果願意的話,再盡一己之力去幫助他人。我想,就是這些元素,才讓我們得以不感到孤單,有能力去組成一個對自己、對他人都有意義的世界。/張維中(知名作家)

★這是個告訴我們為了好好過日子,什麼是最重要的,充滿力量的成長故事/松本哲夫(書評家)

★雖然不斷出現令人心酸的段落,但同時也是讓人想要積極活下去的精采作品/高坂浩一(堀江良文堂書店 松戸店)

★雖然是進入畫中的正統奇幻小說,但是其中充滿現實感的痛苦和嚴苛,令人難以忽視。/鶴岡寛子(三省堂書店 京都站店)

名人推薦:【各界迴響】

★成為一個完整的自我,不是活在自己的象牙塔裡,而是與人有所互動,去嘗試生活中任何一點小變化,如果願意的話,再盡一己之力去幫助他人。我想,就是這些元素,才讓我們得以不感到孤單,有能力去組成一個對自己、對他人都有意義的世界。/張維中(知名作家)

★這是個告訴我們為了好好過日子,什麼是最重要的,充滿力量的成長故事/松本哲夫(書評家)

★雖然不斷出現令人心酸的段落,但同時也是讓人想要積極活下去的精采作品/高坂浩一(堀江良文堂書店 松戸店)

★雖然是進入畫中的正統奇幻小說,但是其中充...

章節試閱

皺掉的布可以用熨斗燙平,但皺掉的紙可不行。布可以染,素描簿之類的紙就不可能。

真在自己房間裡。那張畫擺在書桌上,自己的手肘也靠在書桌上,托著下巴,數一數已經吁了三口大氣了。

這陣子一連好幾天都很乾燥,那個臭著臉填表單的男子在正要走進銀行大廳前,大概是在哪裡踩到水窪了。宛如蓋印章般清晰的腳印,不光是髒而已,還有點濕濕的。這就讓情況更加糟糕。

真實在沒有能力讓這張畫恢復原狀。很抱歉。

到底是誰畫的呢?為什麼會「展示」在那種地方?作者是不是偷偷把畫貼在展示板上,時不時去看看狀況?如果是的話,看到畫不見了一定會大吃一驚吧。可是總好過發現自己的作品上蓋了一個完整腳印吧。

——這張畫,該怎麼辦?

雖然臨時決定把畫帶走,卻又不會修復。但又不敢丟。擅自帶走又擅自丟掉,這種失禮的事真做不出來。

那又為什麼要帶走?

——因為情勢所逼。

也只能這麼說了。

是因為有什麼想法嗎?

——沒有。

也只能這麼回答了。因為束手無策,又吁了一口大氣。

真並沒有特別喜歡畫畫。不如說,還蠻怕的。因為他很不會畫畫。從小學到現在,畫畫從來沒拿過好分數。

就連這次推甄入學定生死的備審資料,他最擔心的也是美術和音樂的成績。不過他擅長作文,所以這兩科都是以高材生式的欣賞心得來交差的。不過就是從市立圖書館裡找到的各種「教你如何看懂聽懂OO」之類的書上大抄特抄,拼湊出來的文章。

這種偏門的方法之所以行得通,是因為花田市的教育委員會採行的就是這種方針。他們認為,像美術和音樂這類一定程度上受到天賦左右的科目,僅以術科來評量有失公允。評量時也應充分考慮術科以外的欣賞能力和學生本人的努力。順帶一提,只有體育無法以欣賞心得來爭取分數,但就算運動神經不佳,只要得到「上課專注投入,在團體競賽中發揮團隊精神」這樣的評語,而且這個學生其他的主要科目也有好成績的話,備審資料就不會被扣分。

先不管這些,總之真不是個藝術愛好者。因為自己差勁,所以也不感興趣。可是今天怎麼會受到這張城堡素描的吸引呢?

是因為它格格不入嗎?是因為它本身的存在令人感到不可思議嗎?

事實上,這的確是張不可思議的畫。這座城堡實際存在嗎?這張畫的作者搞不好是領了豐厚的退休金,生活悠遊自得的團塊世代老伯伯,最近才剛參加過歐洲古堡之旅什麼的。

——古堡,對喔。

這張畫的城堡也有股古色古香的氣氛。會這麼想,不單單是出自城堡一定都是幾百年歷史文物的既定想法,而是建築本身令人感到歲月的痕跡。這張素描的作者功力就是有這份功力。

真的有。雖然一個連美術欣賞心得都是抄襲捏造的人這麼說實在很不自量力。

如果實際在存的話,是在哪個國家呢?名稱呢?是什麼時候建造的?如果讓很了解建築的人來看,也許從建築物的構造和尖塔的設計等等,就能推測出一個大概,但光靠真自己實在無能為力。現在污損得這麼嚴重,他也不敢給別人看。

也許是因為四周森林圍繞的關係,不像是位於熱鬧都市的城堡。感覺是蓋在一個偏僻的地方,要花點力氣才到得了。不過這純粹是印象罷了。

寂寥。

感覺這張素描裡好像吹著寂寥的風。

荒涼——不知道那裡有沒有空曠到能這樣形容。只是感覺不到人的氣息。

如果把空虛畫出來,大概就是這個樣子吧。

這是哪個國家、什麼樣的地方的城堡呢?真拿起素描,又一次看得出神。

這時候,一個詞在腦海中閃過。

——kingdom gone。

這好像可以譯為「逝去的王國」。

這不是真憑空創造出來的詞。東西應該在書桌抽屜的某處。前天英文課的時候,級任前島老師發了一張單子給班上三個post考生,真也是其中之一。

「你們一定閒著沒事做,那就看看小說吧。」

老師要他們看英文文學作品,看原文的。這可不是平常會指定給公立國中三年級的功課。

「從裡面選一篇翻譯成日文,這個月底之前交。英譯日,其實是很考驗日文作文能力的,所以對提升國語文能力也有幫助,一箭雙鵰。」

然後,老師就發了推薦的短篇小說單。那是一張書名和作者名的一覽表,一共有十部作品。作者當中有愛倫.坡、歐.亨利等大名鼎鼎的名字,也有從來沒聽過的。

「這些作品都有日文譯本,所以你們可以到書店或圖書館找來參考。只不過,至少要先從原書名找出日文譯名是什麼,不然想參考也參考不了。」

那張書單裡,有一篇叫作《The Princess of Kingdom Gone》。畢竟是十五歲的青春男孩,眼睛立刻就被公主一詞吸引。

作者是「Alfred Edgar Coppard」。一個完全陌生的名字。同樣是Edgar,但不是愛倫.坡。

「老師,這是有名的作品嗎?」

看到真舉手發問,前島老師顯得很高興。

「科珀德。你知道他?」

「完全不知道。」

一說「但書名很棒」,老師就更加高興地笑了。

「可不是嗎?我年輕的時候就很喜歡這位作家。一直為很少有作品翻譯成日文感到遺憾。」

前島老師五十多歲了。

「最近,有出版社推出了好的新譯本,而且是價錢親民的文庫版,不然我也不敢冒然推薦給國中生。」

所以老師是以有參考書為前提。

「科珀德是英國作家,簡單地說,就是個寫幻想小說的人。不同於推理小說,沒有明確的起承轉合,偏怪譚的作品也很多,很有意思,看了保證不會後悔。」

「這個篇名是什麼意思呢?」

「你先自己譯譯看。」

「⋯⋯走掉的王國的公主。」

老師大笑。安靜的教室裡,正忙著對付考古題的水深火熱的考生們,露出嫌吵的表情。

老師壓低聲音:「當然不會是『走掉的』。在這個情況下,『gone』譯成『逝去的』比較妥當。」

「逝去的王國,是嗎?」

「在英語文化圈裡,或說基督教文化圈,有『kingdom to come』,也就是『天國降臨』的概念。這個篇名,應該是隱含了相反的意思吧。」

「神離開的國度嗎?」

沒有神的國家。神已經不在了的國家,這樣?

「你讀讀看就知道了。」

真並沒有「好啊,聽起來很有趣」的感覺。沒有明確的起承轉合,也就是故事不怎麼有趣,這種小說很難搞,他才不要。最後,他從書單裡選了科南.道爾的福爾摩斯短篇,跟老師拿了原文的影本。前島老師好像也早就料到這三個post考生會朝這個方向選擇,並沒有說「你們幾個真沒意思」之類的話來勸他們多考慮。

而,拿到的東西就全部塞進書桌的抽屜裡了。雖然有月底這個期限,但這又不會影響成績,老師出功課也是為了給post考生打發時間。前島老師本來就有這種興趣,或說是把上課拿來玩的毛病,一些家長對他頗有微詞。

因為這樣,別有深意的書名片段留在真的腦海一角。「kingdom gone」。而此刻,驟然浮現。

他覺得這是個很適合這張古堡素描的詞。逝去的王國。神、繁榮,或是那個國家本身的存在,已然不再。

逝去王國之城。被遺留的、被遺忘的城堡。所以才會如此寂寥、空虛,不是嗎。

或者,這是對慘遭踐踏的這張素描的同情?

結果,城堡的素描和前島老師出的功課一樣,進了書桌的抽屜。

真的朋友很少。

其實,也許可以說沒有能稱為朋友的朋友。在學校裡就不用說了,國三之後開始上的補習班也一樣。

無論從好的方面還是壞的方面來說,他都不起眼。

引人注目的事,不做。既不是萬人迷,也沒有或凹或凸的鮮明個性使他因而遭人欺負。無論做什麼都普普通通,也沒有足以自豪的本事。外表也一樣。不差,也不特別好。雖然個子比平均略矮,但也不是特別嬌小。

在國三的五月之前,一直隸屬於軟式網球社。雖然練習認真,也參加過幾場比賽,但沒有留下出色的成績。社團的學長姐都叫他「牆壁」。因為和真對打,感覺和對牆打一樣。

說到綽號,小學六年級的級任老師(男老師)曾叫過他「擔擔麵」。

「尾垣無論什麼時候都『淡淡』的。」

雖然不是什麼有趣的雙關語,但聽的人是小學生,所以這個哏至少維持了一天。第二天大家都忘了。連取這個綽號的老師自己都忘了。

直到如今,真從來沒有真正的綽號。由於尾垣(おがき,發音為ogaki)這個姓字面和發音都很罕見,偶爾會有朋友叫「米果(オカキ,發音為okaki)」,但也不是每個人都這麼叫。出於惡意而非親暱地叫「喂,米果」而大笑的同學,都不是和真一起笑,而是和自己的同伴一起。

真倒是向來都不以為意。儘管認為會為這種事笑的人真是孩子氣,但也從沒說出口。因為說了只會招來不必要的麻煩。

他本人也有自知之明,知道自己的確是淡淡的。並且認為這是遺傳自父母。因為雙親就是這樣的個性。

做的明明是服務業,卻連對常客都不會親熱招呼。不廢話。不和客人走得太近。夫婦之間也是如此,所以真沒看過他們夫婦吵架。不是他們不吵架,覺得「氣氛不太妙啊」的局面是家常便飯,但總是只聞煙硝不見火起,之後便不了了之。

就連面臨父親辦理優退提早離開公司這等大事,夫婦之間好像也沒有深談過。母親正子沒有反對的樣子,也看不出富夫離開公司心懷悲壯。更不見「看我放手一搏!打出一片江山!」之類的豪情勝概、萬丈雄心。廚師執照在決定優退之前就考到了,但當時應考並非出自強烈的志願,而是剛好公司工作清閒,有時間,就只是基於這個理由而已。

為什麼真也說不上來,但他覺得自己的父母應該算是十分匹配。他們頻率很合。富夫除了料理之外,還喜歡做模型,而愛乾淨的正子則是每天將丈夫做好擺飾出來的戰鬥機、軍艦模型打掃得一塵不染。光憑這一點,真就覺得他們是一對好搭擋。雖然不知道他們是怎麼認識結婚的(他沒問過),但婚前正子是在某家信用金庫上班,和當時還是上班族的富夫應該是在那裡認識的吧。

若分析尾垣一家三口的基因,應該會找到共通的「TANTAN」因子吧。反正就是這樣,也沒什麼不好的。小學的時候忙著當小學生,國中的時候忙著當國中生,真就快應付不過來了。本人明明覺得快應付不過來,但既然在別人眼中看起來是淡淡的,那就是天生的特質了。而且也不是會吃虧的特質——至少到目前為止,過得都算平順。這樣不是很好嗎。

偶爾,他也會想,如果不是「淡淡」的,而是「悠悠」的,也許人緣會更好一點。隱藏版萬人迷。但是,他不知道要如何將淡淡變成悠悠。畢竟ㄊ和ㄧ中間還隔了好幾個注音符號。

而且,從上週起,雖然只是一點點,真有種至今未曾有過的感覺。早一步通過志願學校的推甄入學,成為post考生之後,真覺得同學們的視線稍微有點變冷了。

——竟然先解脫了。

不是羨慕。大家對真沒那麼關心。也不是「挺厲害的嘛」的佩服、另眼相看。真考上的高中水準沒那麼高。所以,

——尾垣這個人,果然是很無趣。

大家大概是這麼想吧。

級任老師和升學輔導老師,對於真報名「水準不是特別高」的高中推甄,既沒有阻止也沒有鼓勵。只是,如果真沒有搞錯的話,雖然只是一點點,但他們是感謝他的。

——要是每個學生都像你這麼省事就好了。

——像你這麼省事的學生,從頭到尾沒給老師添麻煩,完全依照計畫走。謝謝你。

他有這種感覺。

是嗎。如果老師這麼想,我也很高興。

於是,現狀是,真有點洩了氣。

他覺得自己心裡好像出現了一個縫隙。因為他成為post考生,不再忙著當國中生了。

這個縫隙,讓真今天「多事」了。竟然被那種來路不明、非正規展示品的畫作吸引,最後還偷帶回家,平常的真絕對不會做這種事。

對,全都要怪那個縫隙。

——明天就丟了吧。

睡前,真打開抽屜,再次看著那張古堡素描。

今天撿來今天就丟,心裡未免過意不去。過了一晚,就不會那麼內疚了吧。一晚還不行的話,後天再丟也可以。這與富夫和正子在冰箱裡發現到期了二、三天的食材時,會直接擱在那裡,等過了一週或十天再丟的心理類似。果然是一家人。

真洗好澡了。身上穿著洗到褪色的全套運動服,肩上掛著浴巾。不知從何時起,尾垣家睡覺都不穿睡衣了,大家都穿舊運動服上床。母親正子的說辭是,早上必須去倒垃圾的時候,用不著匆匆忙忙換衣服,很方便。

真雙手輕輕地拿起古堡素描。像這樣湊在面前看,比較不會在意遭到無禮踐踏的腳印。因為是近距離以心眼來看——這麼說就有點太誇大了。

有味道。

鼻尖感覺微風輕撫。

真抬起視線。窗簾是拉上的。窗戶應該也是關上的。否則,這個季節會冷得受不了。

視線再度落在素描上。

還是有味道。

不是臭味。很像青草味,也像水的味道。

——是公園的味道。

更像是森林的味道。綠意的味道。

真不禁伸出一隻手捏住鼻子。手上隱約還殘留著一絲沐浴乳的味道。

半乾的頭髮輕輕晃動。

有風。

真放下畫,從椅子上站起來。拉開窗簾,確定窗戶是否關好。關得好好的。

這房子是屋齡十五年左右的獨棟建築。五年前,富夫開設「鳳梨」時,連裝潢器具一併買下的店鋪型住宅,前任屋主在這裡經營居酒屋。當時的吧檯,如今仍留下來作為「鳳梨」的吧檯。

店鋪改裝時,住家內部也整修了幾個地方。窗框全部換成鋁窗。但畢竟是木造的獨棟建築,還是會有風從縫隙鑽進來。

不過,從外面進來的風不可能會有森林的味道。「鳳梨」的隔壁是美髮院,再隔壁是洗衣店。這一帶的路是有公車行駛的大馬路,店鋪雖然不如商店街密集,但住商交錯。平常,真在家裡會聞到各式各樣的味道,但從來不覺得有森林的味道。離家最近的公園也在兩個街區之外,附近的人家又沒有大庭院。

森林的味道。現在,要說最近的森林的話——

真的手還抓著窗簾,就回頭去看書桌上的那張畫。

然後,他看到了難以置信的景像。

畫裡的森林正微微在動。樹木正隨風搖曳。

真眨了眨眼。是他眼花了。鉛筆畫的素描怎麼可能會動。

可是,又有味道。不僅聞到味道,這回好像連風聲都聽到了。

真躡手躡腳回到書桌前。因為覺得要是畫發現真發現它在動,會覺得「啊,糟了」而停止動作——會這樣想真是可笑。

森林靠外的樹木較矮、素描的筆觸也不同的地方,大概是樹木的種類不同吧,僅以鉛筆線條濃淡粗細的不同便清楚表現出這樣的感覺的地方,又輕輕晃了一下。

真伸出手,好像要親自確認樹木的動態般,把手指頭放在素描上。

一放上去,就發生了。

以前他在電視播的西洋電影院節目中,看過以希臘神話為題材的好萊塢電影。在電影裡,身穿閃亮盔甲或奢華罩袍的奧林帕斯諸神,為了察看他們所操控的地上的人類,會看一個大水盤。水盤裝滿了清澈的水,映出正在艱險海路上掙扎求生的人們。神就是這樣俯瞰人間的哦——

現在就和電影一模一樣。真看著素描所繪的古堡景色。一直到前一刻,他看的都只是一張畫。但現在不同。他看到的是真正的景色。森林在動。樹木在搖。風在吹。多雲的天氣,雲正在流動。

感覺得到。也聞得到。這一點,和電影裡的奧林帕斯諸神不同。真並不是只看著景色。他的臉埋進了那片景色所在的世界裡。

小時候,真一直學不會游泳。因為他不敢在泳池裡睜開眼睛。倒不是因為消毒用的氯會刺激眼睛。即使戴著泳鏡他也不敢。他總覺得害怕,眼睛不由自主地緊緊閉上。

於是富夫拿了洗澡用的大塑膠臉盆,在裡面蓄了水,

——把臉放進這裡面。

那個臉盆底部,有鬱金香圖案。

——睜開眼睛看看鬱金香。

經過反覆練習,終於看到粉紅色和黃色的鬱金香時,真好高興。

現在就和那時候的感覺很像。只是,要把臉埋進這張畫裡不需要閉氣。只要手摸著畫,往裡看就好。只要這樣,就能看得到栩栩如生的古堡風景,比臉盆底的鬱金香還清晰。

真忽然心頭一驚,手指離開了古堡素描。於是連繫就中斷了。古堡與森林不再是景色,變回了單純的素描。

摸了,就進得去嗎?

真仔細察看自己的手心和手指。和平常沒有任何不同。造成剛才的現象的,不是真。是畫自己發生了變化。

可是,白天什麼都沒有。真摸到畫好幾次,也徒手拿起來過,都沒有發生這種現象。不說別的,如果這張畫會把摸到的人都拉進去的話,踐踏這張畫的大叔什麼事都沒有不是很奇怪嗎。

白天和現在,有什麼不同?

——因為是晚上?

的確,真所在的這邊是晚上。可是,畫裡的景色是白天。

真大笑。搞什麼啊,還沒睡就睡昏頭了。

然後,笑容僵住了。

有聲音。好像是口哨。聲音又高又清脆,非常響亮。

是畫裡傳來的。從這張被踐踏過的素描裡傳來的。

真再次,這次是攤平雙手手心,緩緩地、小心翼翼地放在畫上。將臉湊到雙手之間。

城堡、森林、天空都看得很清楚。感覺得到空氣。對,空氣。因為有空氣,才感覺得到味道和風。

又聽到了。不是一般的口哨。是把手指放進嘴裡吹的那種口哨。樹木搖曳,森林沙沙作響。真將身子往前探。更往前。能不能更深入畫中的世界呢?

不能。沒辦法更進去。轉動頭,轉動眼睛,能看到的範圍就這麼多。

但是,他發現了。

森林裡有一條小路。一定是通往那座城堡的路。

抬起頭,放開手。這次真的有「離開」的感覺。

心臟狂跳。

怎麼辦?

——呃,是要做什麼?

到底是想做什麼,讓真這麼緊張、興奮?

這種畫,還是撕了丟掉比較好吧?搞不好浸過迷幻藥。踩過這個的大叔,會不會是因為穿著鞋所以才沒事的?

喂喂喂,等一下。迷幻藥?有誰沒事會這麼做啊!而且,哪有這麼厲害的藥,可以讓無關的第三者產生和畫一模一樣的幻覺?

真做了一個大大的深呼吸,身子微微後仰離畫遠一點,心想:

這張畫裡有另一個世界。

皺掉的布可以用熨斗燙平,但皺掉的紙可不行。布可以染,素描簿之類的紙就不可能。

真在自己房間裡。那張畫擺在書桌上,自己的手肘也靠在書桌上,托著下巴,數一數已經吁了三口大氣了。

這陣子一連好幾天都很乾燥,那個臭著臉填表單的男子在正要走進銀行大廳前,大概是在哪裡踩到水窪了。宛如蓋印章般清晰的腳印,不光是髒而已,還有點濕濕的。這就讓情況更加糟糕。

真實在沒有能力讓這張畫恢復原狀。很抱歉。

到底是誰畫的呢?為什麼會「展示」在那種地方?作者是不是偷偷把畫貼在展示板上,時不時去看看狀況?如果是的話,看到畫不見...

2018/03/13

2018/03/13