| FindBook |

有 9 項符合

中國圖像與法國工藝的圖書 |

|

中國圖像與法國工藝 作者:李明明 出版社:遠流出版事業股份有限公司 出版日期:2017-12-28 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 210 |

二手中文書 |

$ 266 |

美術 |

$ 300 |

藝術美學/欣賞 |

$ 300 |

藝術設計 |

$ 342 |

中文書 |

$ 342 |

藝術美學/欣賞 |

$ 342 |

美術 |

$ 342 |

工藝 |

$ 342 |

藝術設計 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

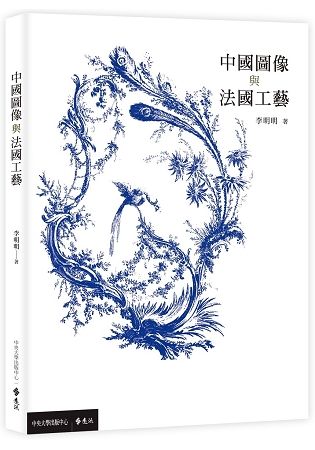

圖書名稱:中國圖像與法國工藝

內容簡介

本書以西歐早期的銅版圖像為起點,探討中國藝術如何傳入法國;並探索自十七世紀到十八世紀間,中國圖像在法國生活藝術中所扮演的角色。分別通過銅版插畫、壁毯、陶瓷和紋飾等工藝藝術,瞭解其歷史淵源,並以風格分析的方法,探究中國圖像如何被詮釋,如何被視覺化,又如何被引進上層社會。論述的宗旨不止於圖像在法國工藝藝術中的分布流傳,而是希望為中法文化交流史提供一個自藝術角度的思考方向。

|