第一章:陡生險風雨來襲

承乾十六年。

春。

天很陰,有幾點昏鴉低低地劃過天空,擦著金簷翹角一掠而過。風聲呼嘯,七巧如意的瑣窗被撲地刮開,「砰」地一聲,重重撞到了牆壁上。

「莫不是要下雨了?」蔣秀急急走過去關窗,轉頭道,「天兒有些涼,小主,要不要加件衣裳?」

我斜靠在軟榻上正看書,抬頭看一眼這窗外,輕聲道:「不用了。」

蔣秀窗戶關了一半,向外探了一眼,驚異道:「咦,青姑娘怎麼了?」

我才一愣,門已被「砰」的撞開,小青喘吁吁的沖進來,尖聲叫道,「小姐,小姐……」

不等我開口,蔣秀已忙忙過去,「怎麼了?」

小青的眼裡已經滴下淚來,「小姐,趙主子肚子裡的龍裔,沒了。」

「什麼,」我驚得手一抖,書「啪」的落在了地上。

窗外,雨點終於落下,我十指緊揪,只覺得心痛如絞,紫芫,你到底沒能躲得過。

錦元宮。

瑾貴妃一臉冷冽的坐著,嫵媚而又淩厲的面容此時更見陰沉,「趙容華昨兒中午還好好的,晚上就叫肚子疼,不等御醫趕到就見了紅,她肚子裡的龍裔,沒了。」

眾妃面面相覷,個個面露驚悸,卻誰也不敢開口接話。

她狹長的丹鳳眼在眾妃臉上冷冷一掃,又道:「皇后娘娘如今病著,皇上命本宮協理六宮事務。如今出了這樣的事,太后和皇上震怒,本宮自是不敢輕忽,定是要查個清楚明白的,有得罪各位妹妹的地方,少不得先在這兒說聲抱歉了。」

堂上除瑾貴妃以外,位份最尊者是良昭儀,她忙道:「龍裔損毀,茲事體大,貴妃娘娘只管放開手去查,嬪妾等絕不敢有怨晦娘娘的地方。」

眾妃忙也跟著稱是,瑾貴妃的臉色這才稍松了一松。她端起手邊的茶碗輕抿一口後,突然目光一抬,揚聲道:「嫻貴人。」

我位份低微,本是排在門邊的,殿內氣氛雖凝滯,我心裡卻只惦記著紫芫。猛聽瑾貴妃這一聲,我心下一驚,忙越前幾步跪下,「貴妃娘娘。」

瑾貴妃放下茶碗,身子微微前傾,「清音館的奴才們回說,你曾給趙容華送過豆糕?」

「回貴妃娘娘話,嬪妾送過,」在這樣的時候被問這樣的話,我心下只覺得不好,忙道,「只是,那豆糕並非趙姐姐一人吃,嬪妾當時也跟著用了兩塊的。」

果然,瑾貴妃已經沉下臉來,「你送的那豆糕自然是沒事的,可是,趙容華因吃著好,就要了你屋子裡的小安子去清音館教她的廚子做,慎刑司的人已從那豆糕裡撿出了紅花,嫻貴人,你怎麼說?」

「啊,」屋子裡頓時響起一片抽氣聲,眾妃立時低聲唏噓起來。我無異於當頭響了個炸雷,驚得忘了規矩,「什麼?」

瑾貴妃的臉上有著森冷的笑,「你們是去年秋一齊選進宮的。趙容華深受皇寵,你卻至今連皇上的面兒都沒見過,所以你心中嫉恨,就讓人在她的吃食裡下了紅花,打掉了她肚子裡的龍胎,是不是?」

她的話字字如刀,眾妃頓時都露出了然的樣子。和我同住一宮的麗貴人義正言辭,「唉喲,嫻貴人,你怎能做出這樣的事來?要說,去年本不是選秀的時候,太后特例選你們進宮,為的就是皇上膝下單薄,要你們綿延子嗣來的。如今趙姐姐好容易懷上了,闔宮上下正歡喜,你怎麼能因自己那點子私憤,下這樣的手呢?」

她這番話瞧著只是憤慨,實則,已是將我的罪給定實了!

我跪在地上,只覺得又驚又怕,渾身顫抖,我再想不到,紫芫的落胎,居然會算到我的頭上來。

瑾貴妃說的對,我和紫芫同時中選,進宮後,紫芫倍受皇寵,我,卻至今尚未得見君顏,若說我心中不嫉恨,只怕誰也不會信?

承乾十五年秋,太后見後宮空泛,皇帝膝下單薄,心下著急。因不是選秀時節,便懿旨命從朝中四品以上官員家中,選其毓秀女子入宮侍駕,以為皇家開枝散葉。而同批進宮的六人中,以此次落胎的趙紫芫最為受寵,她才侍寢便由正六品貴人升為從五品小儀,不到三兩個月,就又有了身孕,皇帝大喜,一道旨意晉至正五品。一時,風頭無人可及。

她雖受寵,難得卻並不因自己有寵而矜高倨傲。對同批進宮的姐妹很是照拂,亦常來淺梨殿看我,一來二往,我和她很是有些交情。

她有孕後,亦是歡喜的,我卻擔心,明裡暗裡的叮囑道,「姐姐肚子裡如今有了這個寶貝疙瘩,皇上和太后自然是高興的,只是看在別人的眼裡就都成了釘子,姐姐高興歸高興,心裡還是要放明白些的好?」

我這話,已是說得無比赤裸,趙紫芫神色一凜,繼而點頭,「你放心,我省得的。」

可縱是這樣的提醒,她卻還是著了人的道兒。

下手的人狠辣之余更是聰明至極,竟只憑一塊糕,便讓我當了她的替罪羊!

抬眼看向堂上穩穩端坐的瑾貴妃,我深吸一口氣,強自鎮定的道:「回貴妃娘娘,嬪妾冤枉,嬪妾絕不敢做出這樣的事來,娘娘明鑒。」

瑾貴妃的臉色就更冷,「你是說,本宮冤枉了你?」

她是太后的嫡親侄女,生性潑辣難惹,若不是先皇明諭指定了皇后人選,當今皇后就該是她的了。

如此,除了皇上和太后,便是皇后,她也從不放在眼裡。

我一個小小的貴人。當著堂中眾妃的面說她冤枉了我,豈不是老虎嘴邊擼虎須。

只是生死關頭,我哪裡還顧得這些,「咚」的一個頭磕下去,我言辭有力,「嬪妾只請貴妃娘娘細想,若果然是嬪妾要給趙容華下紅花,又如何會讓那奴才下在自己做的豆糕裡?」

瑾貴妃卻並不為我這句話所動,她譏諷的笑了起來,「所謂虛者實之,焉知你這樣做,不是為了此時對本宮說這樣的話?」

竟是無論如何,也不給我辯駁的了。

我又急又怕,眼裡已流下淚來,「娘娘此言固然有理,可若是有人嫁禍,豈不是趙姐姐白失了龍裔,嬪妾又白丟了命,更被下手的人在背後恥笑娘娘的愚昧可欺?」

我話音才落,瑾貴妃手一揚,將茶碗當頭就砸在了我的身上,戴著金琺瑯指套的手直直指向我,「你放肆。」

茶水濕漉漉潑了我一頭一臉,我更是豁了出去,伏地高聲叫道:「嬪妾是太后娘娘懿旨特例進的宮,嬪妾要見太后娘娘。」

堂下頓時響起一陣抽氣聲,繼而,離我最近的祥嬪就恍然大悟,「貴妃娘娘,嬪妾道她有什麼依仗呢,卻原來是在這裡?」

進宮小半年,這樣的落井下石我不是沒見過,只是此時發生在我自己身上,更讓我有一種刻骨徹膚的痛。我耐不住轉頭看向祥嬪,她正對著瑾貴妃一臉恭謙,轉眼對上我的目光,她的臉色陡然一變,想說什麼時,卻又停住,只從鼻子裡「嗤」出一聲。

瑾貴妃就冷笑起來,「嫻貴人,你也好意思要見太后娘娘麼,去年秋殿選時,太后見你衣著簡素,舉止有度,就想著你沈家是個清廉的。她老人家有心要給天下人立個樣子,這才特旨封了你為貴人。是你自己福薄,才進宮便犯了胎裡症,一直不能侍寢。你若是個明白的,便該安生的養著身子,病好了總有翻你牌子的時候,偏你自己眼皮子淺等不及,做下這等喪盡天良的事來,不說自己羞愧,竟還有臉提太后娘娘給你的恩典?」

我已是連齒尖都冷了下來,「貴妃娘娘口口聲聲要查明真相,如今只憑紅花是從那豆糕裡查出,便定了是嬪妾所為,嬪妾死不足惜,只是卻可惜了趙姐姐肚子裡的孩子死的冤枉。」

說到這兒,我深深一個頭磕下去,「嬪妾如今百口莫辯,只求他日水落石出時,貴妃娘娘能想一想嬪妾此時的話,」對死的畏懼讓我恐怖絕望到了極點,我的身子一點一點的冷,終於,軟癱在了地上。

想是我這番話說得實在沉重,屋子裡竟有瞬間的沉默。瑾貴妃嘴角笑意微露,對著邊上一擺手,喝命,「先拖下去,待本宮回過皇上再做定奪。」

邊上的太監們五大三粗如狼似虎,抓著我的胳膊就向外拖,就在此時,只聽外面一聲喊,「皇上駕到。」

「給皇上請安,」在瑾貴妃帶領下,屋子裡呼啦啦的跪了一地。我軟顫著身子卻有些懵,勉力抬頭看時,心頭頓時一震,是他!

金線描花的月白色錦袍,團雲黑花長靴,紫金玉冠。

半個月前,雁心湖的小橋上,他的打扮和此時的沒什麼太大不同。

我身子卻瞬間軟得更厲害,我看見他伸手挽起瑾貴妃,叫她,「貴妃,趙容華落胎之事,你可查得明瞭?

「回皇上話,臣妾已有眉目,淺梨殿的嫻貴人曾派屋子裡的奴才去教清音館的廚子做豆糕,那紅花粉就是從那豆糕裡撿出來的,」瑾貴妃一改之前的冷厲,笑得如花嬌媚。

他就順著瑾貴妃的目光看過來,「淺梨殿的嫻貴人?」

突然,他的眉頭一跳,隨即兩步跨過來,彎腰一把捏住我的下顎,卻是哈哈大笑,「好啊,原來你在這裡?」

我身子抖得更凶,「你……你竟是……」

「你以為呢?」他的笑一斂,隨即狠狠一把將我甩在地上,喝道:「你可知罪?」

我本已在絕望頂點,此時被他這樣狠命一搡,頭「砰」的撞在了一邊的桌腿上,頓時眼冒金星,然而是誰說的,人到絕處膽兒肥,我突然就不怕了,身子一挺直起腰,「若那日臣妾冒犯的是皇上,臣妾有罪,但若臣妾冒犯的是普通男子,臣妾就無罪,」說罷,我目光落在他月白色的衣服上,「只是,帝王者皆著明黃,怎麼皇上御用的卻是白衣?」

他先是一愣,隨即,便像是聽了什麼極好笑的話,「朕在上朝以外只穿白色,闔宮上下朝野之中,誰人不知,你既已做了朕的嬪妃,卻如何連這一點都沒用心?如此愚蠢不知時事,可怎麼哄得朕寵倖你呢?」

四周原本靜寂無聲,他這話頓時讓屋子裡有了低低的哧笑之聲,氣氛竟緩和了許多。在一邊愣了許久的瑾貴妃回過神來,忙問,「皇上,嫻貴人竟冒犯過龍顏?」

他直起腰,從鼻子裡「哼」了一聲算是回答,瑾貴妃的臉就冷了下來,轉頭對我道,「你毒殺龍裔,冒犯龍顏,真真是膽大包天,罪不可赦,」她一甩袖子,冷聲吩咐,「將這作死的東西拖下去。」

宮人們便又撲了過來,我此時已再無生路,心下絕望,倒也不掙不紮,任由人將我拉扯。卻聽他喝了一聲,「慢。」

「皇上?」瑾貴妃好看的眉毛微微挑起,有些不解。

他慢慢的踱到我面前,又低頭細細的看了看我的臉,便搖頭,「紫芫的孩子不是她做的。」

「什麼?」

他這話一出來,不但瑾貴妃一驚,滿堂妃嬪更覺得意外。我猛抬頭看他,不敢置信。他大步走到座前坐下,用一種漫不經心的語氣對瑾貴妃道,「一個為了爭寵連龍裔都能毒殺的人,會連朕日常的小習慣都不打聽?」

「可是,」瑾貴妃眉頭微蹙,顯然有些猶豫。他已經不耐煩,一擺手道:「朕將這件事交給你,是要你找出真正的下手之人,而不是讓人只用一塊豆糕就牽了鼻子走。」

他這話說得無比的重,當著滿堂妃嬪的面,瑾貴妃的臉頓時就白了,她嘴唇輕顫,到底還是低下頭去,低低的應了聲,「是。」

淺梨殿大門敞開,院子裡狼籍一片,顯然早有人來搜查過。

我站在門口,恍如做夢。小青抬頭看見我,「哇」一聲大哭著撲過來一把抱住,「小姐,你可回來了,嚇死奴婢了,嚇死奴婢了……」

我顫著手扶著她的肩,一時卻又不知要說些什麼?蔣秀正扶著我,她一把拽過小青,「你可真是不懂事兒,小主都虛脫成這樣兒,也不說趕緊扶進去。」

小青這才回神,抹一把眼淚托住我的身子,一步一移的將我攙進了屋,服侍著我在軟榻上臥了。屋內亦是亂的,我四面看了一眼,只覺得心有餘悸。

今日,實在好險!

而更讓我想不到的是,那日被我推落水中的輕薄男子,居然竟是當今天子——大肅朝第四代君王,英宏!

蔣秀沉著,命小青帶人將屋子裡草草收拾後,給我端上一碗參湯,輕聲道:「小主,喝了壓壓精神吧。」

我將參湯推開,看著她,「秀兒,皇上愛穿白衣?」

蔣秀一怔,便點頭,「是的,皇上偏愛白衣,除了上朝,從不穿其他顏色的衣服,」說到這兒,她有些詫異的看著我,「怎麼,小主您不知道?」

我頓時哭笑不得,自進宮來,我每日窩在這淺梨殿中閉門不出,于宮中情形從來都不聞不問,竟連這人盡皆知的事兒我都不知道。

蔣秀放下茶碗,回頭示意小青將人都帶出去,便身子一沉,撲通跪了下來,「按理,主子的事兒輪不到做奴婢的說嘴,只是今兒小主這場兇險實在駭人,奴婢拼了落個犯上的罪,也要說幾句了。」

我定定的看著她的眼睛,許久,才問:「你要說什麼?」

蔣秀一改往日的謙卑恭敬,此時的表情竟有股壯士斷腕的堅決,「小主進宮有半年了,整日蔫蔫的沒有精神,太醫院雖診了小主脈象平和,瞧了小主這樣子也不敢就說是個無恙的,這事兒報到敬事房那裡,敬事房自然就不能再上小主的綠頭牌,」說到這兒,她目光一閃,「小主,您其實,是故意的,對嗎?」

她這話雖是在問,語氣裡卻根本就是不容我反駁的,我不意自己的心事竟會被一個宮女看得如此清透,心裡止不住一陣駭然。就見她又道:「好糊塗的小主,您只以為整日窩在這偏僻的淺梨殿中,不爭不搶,別人就會放過您嗎?您怎麼就不想想這裡是什麼地方,有寵的固然刀劍所指,可無寵的也只會被人當了出氣筒擋箭牌踏腳石呵。」

我的拳頭在袖子裡漸漸握緊,嘴角卻溢出絲笑來,「秀兒,你到底是早幾年進宮的人,看事體竟比我通透這樣多。」

蔣秀容色不變的磕下頭去,「奴婢放肆,不過是在宮裡多瞧了幾年世態炎涼,只希望小主能早些看明白身處的這個地兒,早些為自己打算了才是。」

「你倒是忠心耿耿,難得又如此的聰明透利,想必你從前的主子一定是極寵你的,」我強忍住內心的驚駭,斜斜靠在軟墊裡,問道。

不知道是不是我眼花,我話音才落,就覺得她身子輕輕的顫慄了一下,但隨即就恢復了平靜,伏身下去言語恭敬的道,「奴婢伺候主子理該盡心盡力,都是主子們的恩典。」

滴水不漏!

我默然,人一但進了這裡,便無一不修煉成人精,上到妃嬪下到宮人,無人沒一本自己的帳,每當此時,我都覺得自己置身於白茫茫一篇濃霧之中,伸出手,卻連自己的手指都看不清。

在那場平地而生的禍事被英宏一句話化解之後,宮裡眾人看我的眼色便有了不同,首當其衝便是瑾貴妃,她那樣倨傲矜貴的人,那日被英宏當著眾人的面叱責,一腔子火自然是要算在我頭上,第二日一早我去請安時,她便問我,「嫻貴人,你……冒犯過皇上?」

她的語氣悠然輕忽,卻分明有著萬金之重,我自然明白這語氣的背後隱藏著怎樣的殺氣,忙越前跪倒,「回娘娘話,嬪妾……嬪妾半個月前往榮壽宮給太后請安時,曾遇見過皇上,因皇上身穿白衣,嬪妾有眼無珠不識聖駕,只以為是宮外的哪位皇親,竟是禮也未行便匆匆避開,嬪妾御前無禮,請娘娘責罰。」

這番話是我昨日就想好了的,英宏當著眾人的面直指我曾御前冒犯,無論是瑾貴妃還是其他妃嬪,自然是要查問個明白的,可我又實在不敢據實以告,思襯良久,只得半真半假含糊以對。

當日情形只有我和英宏知道,若他有心治我的罪,我怎麼樣也躲不過,若他無心,那麼,也自然不會揭穿我的話。

生死相關之即,我只能硬著頭皮賭一把了。

宮中妃嬪遇見外男自是要避開,瑾貴妃臉上雖隱有不甘,卻也對我這個說詞無可奈何,最後,她從鼻子裡哼出一聲,「只是你到底御前失禮,總不是一句不認識就罷了的,否則明兒你也不認識,後兒她也不認識,還有什麼規矩。罰你半年月例吧。」

我忙磕頭謝恩,麗貴人卻一甩手上的絹子,「貴妃娘娘太仁厚了,御前衝撞本是罪該萬死,卻這樣就饒了她。」

她話音一落,在她上首的祥嬪就冷笑起來,「照你這麼說,是指貴妃娘娘賞罰無度,執法不明了?」

麗貴人頓時變了臉色,當即撲通跪倒,「嬪妾絕沒這個意思,貴妃娘娘向來聰慧,這樣做定是有娘娘的深意,嬪妾不敢置喙。」

「既知道貴妃娘娘自有深意,不該你置喙,方才又快的什麼嘴?」瑾貴妃之下位份最高的是良昭儀,性子是極溫婉的,此時淡淡說來,卻又自有一番威儀。麗貴人的臉上連血色都沒了,只得「咚咚」磕頭,再不敢分辨半個字。

瑾貴妃將茶碗端起來,輕輕嘬了一口,才道:「罷了,這幾天太后為趙容華的事兒正鬧心,皇上也在氣頭上,皇后娘娘又病著,多一事不如少一事的好,」說著,她俯身看向麗貴人,「要說你原也沒什麼大錯兒,只是這樣的時候,人人都在謹言慎行,你這樣輕狂不知事兒,也罰你半年月例吧。」

我跪在麗貴人身旁,看著她瑟瑟發抖面如土色,卻哪裡敢說個不字,唯有磕頭謝恩不已。只覺得心驚不已,這本沒有她什麼事兒,不過是幸災樂禍得過了頭,就適時的被人反將一軍,落得和我一樣的下場。

深宮之中,生死果然只在言笑之間,翻雲覆雨爾虞我詐,令人,防不勝防!

帶著一身冷汗回到淺梨殿,小青已經知道信兒了,借著替我更換衣服身邊沒人時,她便落下淚來,「小姐進宮至今,步步小心,為了躲是非不惜裝病好讓敬事房停您的綠頭牌,如今病裝了,綠頭牌也停了,卻並不是小姐當日想的那般無寵就無爭對,她們的刀子一樣指著咱們,咱們一樣躲不過去。」

「小青,」我見她越哭越起勁,眼見著不得停了,到底喝住了她,「我便是有寵又如何?紫芫便是我的鏡子,她今兒僥倖只是沒了孩子,若是那紅花下得再狠一些,她只怕便連命都沒了。」

「那……既然左右都不得好兒,咱們又何苦做那只被人欺的人,豁出去拼一拼,說不定倒能殺出一條血路來,」小青停住替我系腰帶的手,小小的臉上竟前所未有的堅定。

我有一瞬間的怔愣,竟連小青這樣單純的人,也覺得應該去拼去沖了麼?後宮,竟是如此的能改變人心?

正怔著,裁雪在門外回,「小主,敬事房傳旨。」

我一驚,忙收拾好出來。敬事房的公公正等在院子裡,乾淨雪白的模樣,一臉的精詐卻不見傲橫,見我出來,立刻眯眼笑著躬身行禮。

我有些不解,宮中向來是踩低迎高的,我一直無寵又不受人待見,他怎麼還有這般的好臉色給我看?

那公公見了我,笑得更加燦爛,見禮道,「奴才給小主請安,恭請小主今兒上晚妝。」

我又是一驚,「我還在病著,怎麼敬事房就上了我的綠頭牌?」

「回小主話,敬事房並未上小主綠頭牌,小主的晚妝是皇上欽點的,奴才這裡恭喜小主了,」那公公態度恭敬,笑得更是謙卑。

「……皇上欽……點……」

敬事房的人走了許久,我才回過神來,面對著一屋子向我道喜的奴才,我讓小青取些銀子賞了,便只留蔣秀一人問,「秀兒,皇上不按翻牌子的規矩直接讓我上晚妝,這在宮裡可有前例?」

蔣秀搖頭,「奴婢進宮這麼多年,都沒遇過。」

我便木住了,只覺得滿心的無力,「如此,想來宮裡這時候已經……」

「小主,您……躲不過了,」蔣秀將鎏金的熏香爐朝我跟前推了推,語氣淡薄得似那嫋嫋的煙,風不吹就散了。

| FindBook |

有 3 項符合

夢鎖深宮(上下卷)特惠組的圖書 |

|

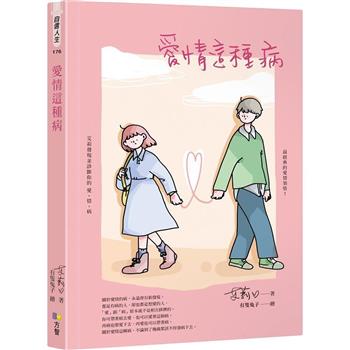

夢鎖深宮(上.下卷)特惠組299元 作者:水凝煙 出版社:可橙文化 出版日期:2014-10-28 語言:繁體中文 規格:平裝 / 736頁 / 15 x 21 cm / 普通級/ 單色印刷 / 初版 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 180 |

小說/文學 |

$ 206 |

后宮小說 |

$ 263 |

羅曼史 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:夢鎖深宮(上下卷)特惠組

他說:「若說這世上能有人讓朕傷心,那就是你了。」

在這樣一個時代,女子生來就是男人的玩物,皇上待我雖好,我也只當他是一時的新鮮而已。我將臉貼近他,心裡不知是苦是甜,只覺得,他這樣待自己,或許,真的是如他所說的,他是愛我的吧!

不受寵的庶女在百般不願的情況下,被送入皇宮,成為父親向上攀爬的棋子。

宮闈之內爾虞我詐,步步驚心,她唯願獨守淡泊,避居後宮一隅,固守那份青梅竹馬的痴念。可惜無心插柳,居然奪了君心。而后妃之間的嫉意和朝臣的謀算如懸梁鋼刀,冷冷向她獰笑。層層陰謀,重重漩渦……偌大的後宮,竟似牢籠,讓她無所遁形……。

本書特色

1. 紅袖添香網優秀小說獎得主水凝煙,宮鬥世界第一彈!

2. 完整呈現的全新修訂典藏版,不論是否看過,都值得重新翻閱!

3. 熟女宮鬥系列新境界!讓你愛恨交織

4. 角色性格鮮明,男主角為堅毅冷酷型,女主角由淡泊清新轉為魅惑型。劇情極端緊湊,高潮迭起,是絕無冷場的精彩作品。

作者簡介:

水凝煙

水凝煙,曾於2008年獲得紅袖添香優秀小說獎及華語言情小說大賽季軍,是紅袖第一個VIP日訂閱過萬的作者,紅袖第一批高收入的稿費作者之一。

插畫

唐卡

職業插畫師,第四屆漫友金龍獎港澳臺年度最佳插畫家獎得主。

曾出版個人畫集《朧月夜》、《拾影》、《那天》、《浮光流影》、《遊鱗》;全彩繪本《烈火如歌》、《碧城》等等。

唐卡的微博:http://weibo.com/tangkabl

章節試閱

第一章:陡生險風雨來襲

承乾十六年。

春。

天很陰,有幾點昏鴉低低地劃過天空,擦著金簷翹角一掠而過。風聲呼嘯,七巧如意的瑣窗被撲地刮開,「砰」地一聲,重重撞到了牆壁上。

「莫不是要下雨了?」蔣秀急急走過去關窗,轉頭道,「天兒有些涼,小主,要不要加件衣裳?」

我斜靠在軟榻上正看書,抬頭看一眼這窗外,輕聲道:「不用了。」

蔣秀窗戶關了一半,向外探了一眼,驚異道:「咦,青姑娘怎麼了?」

我才一愣,門已被「砰」的撞開,小青喘吁吁的沖進來,尖聲叫道,「小姐,小姐……」

不等我開口,蔣秀已忙忙過去,「怎麼了...

承乾十六年。

春。

天很陰,有幾點昏鴉低低地劃過天空,擦著金簷翹角一掠而過。風聲呼嘯,七巧如意的瑣窗被撲地刮開,「砰」地一聲,重重撞到了牆壁上。

「莫不是要下雨了?」蔣秀急急走過去關窗,轉頭道,「天兒有些涼,小主,要不要加件衣裳?」

我斜靠在軟榻上正看書,抬頭看一眼這窗外,輕聲道:「不用了。」

蔣秀窗戶關了一半,向外探了一眼,驚異道:「咦,青姑娘怎麼了?」

我才一愣,門已被「砰」的撞開,小青喘吁吁的沖進來,尖聲叫道,「小姐,小姐……」

不等我開口,蔣秀已忙忙過去,「怎麼了...

»看全部

商品資料

- 作者: 水凝煙

- 出版社: 可橙文化工坊 出版日期:2014-10-28 ISBN/ISSN:9789865674113

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:736頁 開數:25K

- 類別: 中文書> 漫畫/輕小說> 羅曼史

|