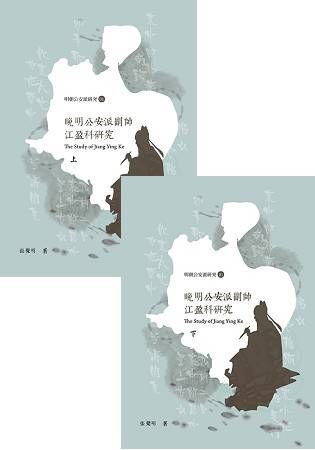

本書從課題設計到論述方式、到編寫體例、到功用績效都顯得很不一般。所選課題幾乎囊括所有江盈科研究的重要問題,諸如時代背景、生平事蹟、交遊往來、詩文理論、文藝創作、傳世著作、文學貢獻以及傳記、年譜等等,無不列入。

其中,全書大半文字用來敘說江氏生平事蹟、交遊往來。說生平,分為二十四個專題細道經歷;記交遊,挑出十五位名士詳言故事。將江盈科生平、交往說得如此系統、完備,這是其他專著、專論所沒有的。

而敘說中,遍引文獻(如歷史、地理、民俗文獻和江盈科等人的詩文)以介紹人物活動背景和充實交往內容,因而讀者對江盈科生平、交往可能會有的疑惑,多數都能讀其書而自得其解。這一點,也是一般研究江盈科的專題論文難以做到的。

| FindBook |

有 5 項符合

晚明公安派副帥江盈科研究(上下)的圖書 |

|

晚明公安派副帥江盈科研究(共二冊) 出版社:致知學術出版 出版日期:2017-04-21 語言:繁體中文 規格:平裝 / 1070頁 / 25k正 / 14.8 x 21 x 4.6 cm / 普通級/ 單色印刷 / 初版 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 825 |

社會人文 |

$ 1185 |

歷史 |

$ 1275 |

社會人文 |

$ 1320 |

歷史人物 |

$ 1320 |

歷史人物 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:晚明公安派副帥江盈科研究(上下)

內容簡介

作者介紹

作者簡介

張覺明

祖籍湖北公安。曾任公關公司企劃經理,出版社、雜誌社總編輯,報社專欄組主任、主筆,臺灣區域發展研究院研究員。目前為自由作家、企管顧問、風水顧問、臺北市湖北省公安縣同鄉會理事長、荊州市海外聯誼會常務理事。

至今已出版了著作六十餘種,包括:

一、大學用書:《現代雜誌編輯學》、《新聞英語》、《員警公眾關係》、《電影編劇》。

二、企管用書:《經營詭道論》、《商戰奇謀》、《經營妙策》、《危機管理大師》、《談判大師》。

三、風水用書:《陽宅基礎》、《陽宅文昌》、《陽宅醫病》、《陽宅聚財》、《陽宅佈局》、《陽宅化煞》、《陽宅擇日》、《八宅明鏡精解》、《玄空祕旨精解》、《風水與擇址》、《風水與城市》、《風水與開發》、《風水與佛寺》、《江南的風水流派》、《中國名城風水》、《中國名鎮風水》、《中國名村風水》、《中國名墓風水》、《中國名寺風水》。

四、文史類書:《智者大師出生地湖北省公安縣研究》、《湖北公安二聖寺志》、《江盈科研究》、《浙江古今名茶研究》、《浙江建築風水研究》、《湖南洞天福地研究》、《公安縣建置沿革研究:上古至秦代》、《木蘭文化研究》、《木蘭史研究──故里、姓氏、時代、生平考》。

張覺明

祖籍湖北公安。曾任公關公司企劃經理,出版社、雜誌社總編輯,報社專欄組主任、主筆,臺灣區域發展研究院研究員。目前為自由作家、企管顧問、風水顧問、臺北市湖北省公安縣同鄉會理事長、荊州市海外聯誼會常務理事。

至今已出版了著作六十餘種,包括:

一、大學用書:《現代雜誌編輯學》、《新聞英語》、《員警公眾關係》、《電影編劇》。

二、企管用書:《經營詭道論》、《商戰奇謀》、《經營妙策》、《危機管理大師》、《談判大師》。

三、風水用書:《陽宅基礎》、《陽宅文昌》、《陽宅醫病》、《陽宅聚財》、《陽宅佈局》、《陽宅化煞》、《陽宅擇日》、《八宅明鏡精解》、《玄空祕旨精解》、《風水與擇址》、《風水與城市》、《風水與開發》、《風水與佛寺》、《江南的風水流派》、《中國名城風水》、《中國名鎮風水》、《中國名村風水》、《中國名墓風水》、《中國名寺風水》。

四、文史類書:《智者大師出生地湖北省公安縣研究》、《湖北公安二聖寺志》、《江盈科研究》、《浙江古今名茶研究》、《浙江建築風水研究》、《湖南洞天福地研究》、《公安縣建置沿革研究:上古至秦代》、《木蘭文化研究》、《木蘭史研究──故里、姓氏、時代、生平考》。

目錄

前言

第一章 研究綜述

第一節 二十世紀

第二節 二十一世紀

第二章 時代背景

第一節 政治環境

第二節 社會氛圍

第三節 文學思潮

第三章 生平事蹟

第一節 常德桃源貧農子

第二節 坎坷的學習生涯

第三節 漫長的科舉歷程

第四節 萬曆壬辰科進士

第五節 同年會拓展人脈

第六節 長洲知縣嘗甘苦

第七節 迎春日官民同歡

第八節 仕宦生涯吏隱心

第九節 增修萬曆長洲志

第十節 出錢出力保文物

第十一節 舟遊享人生樂趣

第十二節 園林之遊與宴飲

第十三節 夜間遊樂成時尚

第十四節 重視祭祀城隍神

第十五節 因催科事遭詈罵

第十六節 閒曹吏隱勤著作

第十七節 參加京師葡萄社

第十八節 學佛喫齋與讀經

第十九節 恤刑滇貴全活眾

第二十節 前往四川擢人才

第二一節 憂國愛民好官員

第二二節 萬里鄉心沉醉遣

第二三節 卒於四川葬故里

第二四節 崇祀鄉賢傳後世

第四章 交遊往來

第一節 袁宗道

第二節 袁宏道

第三節 袁中道

第四節 王百穀

第五節 屠隆

第六節 謝肇淛

第七節 張鳳翼

第八節 張獻翼

第九節 錢希言

第十節 鄧原岳

第十一節 黃輝

第十二節 龍膺

第十三節 申時行

第十四節 徐泰時

第十五節 徐廷祼

第十五節 曾可前

第五章 詩文理論

第一節 闡發性靈說

第二節 元神活潑說

第三節 文學發展論

第四節 文學創作論

第五節 文學批評論

第六章 文藝創作

第一節 散文

第二節 詩歌

第七章 傳世著作

第一節 雪濤閣集

第二節 皇明十六種小傳

第三節 雪濤閣四小書

第四節 江盈科集

第八章 文學貢獻

第一節 恰當的歷史定位

第二節 刊行中郎詩文集

第三節 為三袁父親撰序

第四節 參與創建公安派

第五節 完善文學的理論

第六節 拓展創作的領域

第九章 結論

參考書目

附錄

江盈科傳記

江盈科年譜

公安派集評

第一章 研究綜述

第一節 二十世紀

第二節 二十一世紀

第二章 時代背景

第一節 政治環境

第二節 社會氛圍

第三節 文學思潮

第三章 生平事蹟

第一節 常德桃源貧農子

第二節 坎坷的學習生涯

第三節 漫長的科舉歷程

第四節 萬曆壬辰科進士

第五節 同年會拓展人脈

第六節 長洲知縣嘗甘苦

第七節 迎春日官民同歡

第八節 仕宦生涯吏隱心

第九節 增修萬曆長洲志

第十節 出錢出力保文物

第十一節 舟遊享人生樂趣

第十二節 園林之遊與宴飲

第十三節 夜間遊樂成時尚

第十四節 重視祭祀城隍神

第十五節 因催科事遭詈罵

第十六節 閒曹吏隱勤著作

第十七節 參加京師葡萄社

第十八節 學佛喫齋與讀經

第十九節 恤刑滇貴全活眾

第二十節 前往四川擢人才

第二一節 憂國愛民好官員

第二二節 萬里鄉心沉醉遣

第二三節 卒於四川葬故里

第二四節 崇祀鄉賢傳後世

第四章 交遊往來

第一節 袁宗道

第二節 袁宏道

第三節 袁中道

第四節 王百穀

第五節 屠隆

第六節 謝肇淛

第七節 張鳳翼

第八節 張獻翼

第九節 錢希言

第十節 鄧原岳

第十一節 黃輝

第十二節 龍膺

第十三節 申時行

第十四節 徐泰時

第十五節 徐廷祼

第十五節 曾可前

第五章 詩文理論

第一節 闡發性靈說

第二節 元神活潑說

第三節 文學發展論

第四節 文學創作論

第五節 文學批評論

第六章 文藝創作

第一節 散文

第二節 詩歌

第七章 傳世著作

第一節 雪濤閣集

第二節 皇明十六種小傳

第三節 雪濤閣四小書

第四節 江盈科集

第八章 文學貢獻

第一節 恰當的歷史定位

第二節 刊行中郎詩文集

第三節 為三袁父親撰序

第四節 參與創建公安派

第五節 完善文學的理論

第六節 拓展創作的領域

第九章 結論

參考書目

附錄

江盈科傳記

江盈科年譜

公安派集評

序

《江盈科研究》序言

應該承認,自二十世紀八○年代以來,公安派研究始終是晚明文學研究中的一個熱點。人們用不同的方法,從不同角度、不同層面切入,仔細觀察、分析公安派的種種特點,取得了很大的成績。毋庸諱言,幾十年來的公安派研究,無論是理論思維路線,還是具體操作方式,都還存在明顯的缺陷或不足。如對公安派「成員」的研究,就多半囿於「公安三袁」的圈子打轉轉。研究公安派,當然離不開研究「三袁」,但若僅限於此,絕對不可能真實、全面、深入揭示公安派的本質特徵。

公安派究竟有哪些「成員」?這是一個很難準確回答的問題。因為公安派本是後人根據晚明若干作家具有大體相近的思想基礎、文化精神和文學主張、創作風格而為其命名的一個文學流派,當初他們並無明確的思想綱領、嚴密的組織機構和加入、退出的完備手續。「成員」云云,不過是取其大意而言。一般說來,「三袁」、江盈科、黃輝、陶望齡當為其核心「成員」。此外,可列入公安派陣營的文士,尚有雷思霈、曾可前、梅蕃祚、王輅、潘士藻、丘坦、蘇惟霖、蕭雲舉、方文僎、陶奭齡、潘之恒、龍膺、龍襄、陶若曾等人。基本「成員」約在三十人上下。而近年來的公安派研究,涉及的公安派「成員」還不到此數的三分之一。不少人連文集都未來得及整理出版,更不要說對其作深入研究。其中,江盈科算是比較幸運的,不但文集先後有輯校本、增訂本問世,而且海峽兩岸學者除將江盈科研究作為公安派研究的必備內容外,還撰寫了數量可觀的專著和專論。讀這些專著、專論,深感對公安派其他「成員」的研究,不單能給公安派研究提供新的學術生長點,而且確實能促進公安派研究的深入發展。

在諸多研究江盈科的專著中,臺灣學者張覺明先生編著的《江盈科研究》,從課題設計到論述方式、到編寫體例、到功用績效都顯得很不一般。

《江盈科研究》的課題內容十分豐富,所選課題幾乎囊括所有江盈科研究的重要問題,諸如時代背景、生平事蹟、交遊往來、詩文理論、文藝創作、傳世著作、文學貢獻以及傳紀、年譜等等,無不列入。其中,全書大半文字用來敘說江氏生平事蹟、交遊往來。說生平,分為二十四個專題細道經歷;紀交遊,挑出十五位名士詳言故事。將江盈科生平、交往說得如此系統、完備,這是其他專著、專論所沒有的。而敘說中,遍引文獻(如歷史、地理、民俗文獻和江盈科等人的詩文)以介紹人物活動背景和充實交往內容,因而讀者對江盈科生平、交往可能會有的疑惑,多數都能讀其書而自得其解。這一點,也是一般研究江盈科的專題論文難以做到的。

《江盈科研究》的論述方式和一般論著不同。一般論著大多是論自己出,識見高明固然十分重要,但學者在論證其說、明辨其理上下的功夫並不比在提煉觀點、力求創新上下的功夫少。學者在論證其說、明辨其理時,也會引用大量的文獻,但都是用來佐證自己的見解或助說其理。《江盈科研究》立論有三種方式,一是於各章節入篇引出文獻前提出觀點,二是於所引一則文獻後用類似「按語」的話表明作者觀點,三是於數引文獻後(或在篇末作結時)說出作者觀點。總之,其立論離不開文獻的引用。事實上,通過大量引用文獻來展現自家的學術觀點,是《江盈科研究》主要的論述方式,特別是論述江氏詩文理論、文藝創作、文學貢獻幾章,尤為顯著。由於所引文獻數量巨大、篇幅很長,而本書作者辨析、評論的話很少,以至他人的觀點說得清清楚楚,而本書作者的觀點卻淹沒其中,少見甚至難以見到。這是本書論述方式的短處。長處是所引文獻眾多,不但古今皆有,而且各種說法兼取兼呈;又引用決不限於片言隻語或摘要式地引述,而是成節成段甚至成篇地過錄原文。這樣便帶來本書一大特點,即論述每一個問題,學者們的看法基本上都原模原樣彙聚到了一處。這種一網打盡式的引用方式,使得全書具有很強的學術「全息」性。加上書中所列專題明細而又系統化,《江盈科研究》直可視為江盈科研究的學術檔案。受論述方式的影響,本書的編寫體例,自然不同於一般論著論自己出、自為其說,而是分門別類地大量援引文獻,借文獻以達其意。其功用績效,除能表達作者研究江盈科的諸多心得和學術見解外,還給有心

研究江盈科的讀者提供了大量難得的研究資料,為他們省去了尋覓之苦、翻檢之勞。這種功用和隨之而來的績效,可能是作者始料未及的。如此嘉惠學林,亦為本書價值之一端。

在本書《結論》部分,作者一方面肯定近年來江盈科研究的成就,同時也指出「存在三點不足」。一是「研究者陣容太小」,問世的論文、專著太少。二是「研究面相當狹窄,學術界針對江盈科其人及其著作的研究,主要集中在江氏的詩作及小品文上。橫向方面,沒有與其他人物(包括公安派人物)比較;縱向方面,沒有拿整個中國文學史來作比較」。三是「研究方法有待更新」。並且建議「結合政治、法律、宗教、哲學、書畫、音樂、歌舞、園林、商業、醫藥、民俗等學科,作跨學科的交叉研究。或從地域、性別、家族、文體、敘事學、文學生產、文學接受與傳播的角度,對有關文學現象作新的觀照與闡釋」。這是作者研究江盈科研究狀況後的心得,也可以說是他系統梳理江盈科研究文獻後的感想,所提建議是可取的,所說「不足」則還有不足之處。我以為已有的江盈科研究,該涉及的課題基本上都涉及到了。研究中最大的不足,是沒有在對問題的分析、評判力求深細精準方面用足功夫,多半停留在概敘其事、泛論其理上,因而所言雖多,總覺得未得要領。如有人將江盈科重在論為人(旁及論文)之道的「元神活潑」說,簡單地等同於袁宏道重在論詩文創作原則的「性靈」說;簡單地將他宣揚袁宏道「性靈」說的序、引之類的散文,說成是以具備儒家文化精神、法度謹嚴為特徵的所謂「傳統古文」,即為其顯例。就是對江盈科和公安派關係的確認,也是眾說紛紜。或稱其為「公安派的創建者」、「創始人之一」,或稱其為公安派的「主將」、「副將」、「健將」,或謂其與宏道並稱「袁江」,或稱其為宏道「摯友、同調」、「與中郎同調者」,或稱其為宏道之「重要羽翼」、為「三袁」之「附庸」。有些說法乃學者深思所得,有些說法則帶有很大的隨意性。如何用一種為眾多學者所能接受的說法(包括用語)來揭示江盈科和公安派的關係,恐怕還得在對問題分析、評判力求深細精準方面下功夫。

最後說說張覺明先生撰寫本書的初衷。張先生祖籍在湖北省公安縣夾竹園鎮,本人出生於臺灣省桃園縣大溪鎮,現任臺北市公安縣同鄉會理事長。他出於對父輩故里的熱愛,對鄉里先賢名士的景仰,近年來撰寫了多種研究公安地方傳統文化的著作,諸如《智者出生地湖北省公安縣研究》、《湖北公安二聖寺志》等。他為什麼要用心撰寫《江盈科研究》?該書《自序》說得明白。《自序》有云:

以公安派的祖地「三袁故里」而言,研究公安派理應走在前頭,遙遙領先,然而公安人研究公安派,成績太不理想。前賢高瞻遠矚,一九八六年,公安縣成立「公安派文學研究會」,一九八七年五月,舉辦首屆公安派文學討論會,出版論文集《晚明文學革新派公安三袁研究》。二○一一年十二月九日,公安縣成立「公安三袁研究院」,經過二十多年,卻予人「一蟹不如一蟹」之譏。由「公安派文學研究會」到「公安三袁研究院」,從起名來看,路越走越窄,研究範疇由「公安派」縮小到「公安三袁」。才、學、識影響研究成果,難怪公安人研究公安派,沒有耀眼的成績。……研究焦點仍只著眼在「三袁」,尚未見研究公安派思想或比較文學的專著。至於對公安派其他人物的研究,則付之闕如。這意味著對於公安派其他人物的研究,公安人無太多的關注或是太大的突破。究其原因,是力有未逮?或未見及此?不得而詳。四百二十餘年來,公安人研究成績僅止於此,實在愧對前賢「三袁」。

張先生對公安人研究公安派的評論未必完全符合事實,對公安人研究公安派務必遙遙領先於學界同仁的要求也未必合理,這些都不重要。難得的是洋溢於字裡行間的一片關心父輩故鄉、熱愛父輩故鄉的拳拳之心。他對公安縣公安派研究「路越走越窄」的批評,也不無道理,雖然言辭犀利一些,不過是愛之切、責之狠而已。可貴的是他能置身「公安人」之中,以責無旁貸的主人翁態度弘揚公安地方文化傳統,不但能認識問題之所在,還能身體力行堅持通過自己的努力解決問題。《江盈科研究》的撰寫,就是為了「補公安人研究公安派之空白」,以盡他這個自稱「在臺灣的公安人」的責任和義務。接著他還會撰寫《雷思霈研究》、《袁宗道研究》、《曾可前研究》,可見其決非空言之輩。在我看來,覺明著述的意義,不單存在於著述之中,還表現於著述之外。我相信,受他公安派研究系列著作的啟發、受他熱愛故鄉、服務桑梓精神的激勵,一定會有更多的公安人、湖北人、中國人來系統、深入地研究公安派,我們熱切期盼公安派研究新局面的出現!

武漢大學文學院博導、中國古代散文學會會長 熊禮匯

二○一四年十二月十二日

武昌南湖山莊梅荷苑

孟溪桃源楚風吳歌──《晚明公安派副帥江盈科研究》序

清明後不久,臺北的朋友張覺明先生寄來他的新著《晚明公安派副帥江盈科研究》書稿,煌煌數十萬言,滿紙雲霞。欣喜之餘,不能不佩服覺明先生為學之勤、筆力之健、著述之豐。此前,我曾閱讀過他的《智者大師出生地湖北省公安縣研究》、《湖北公安二聖寺志》、《公安縣建置沿革研究:上古至秦代》(綱目)、《公安縣修志史略》等,足見他對祖籍地公安縣的一片殷殷之情。

記得去年春,也是清明時節,覺明先生自臺北歸來祭祖訪親。一天晚上,我約了兩個朋友到他下榻的賓館去拜望他,與他「晤言一室之內」。先生談鋒甚健,三個多小時,我們基本上是聆聽他的高論。聊敘中,他談到一個問題:公安縣成立了「三袁研究院」是件好事情,但研究不能局限於三袁,要把視野放開,研究整個公安派。他特別提到要研究公安派中的幾位骨幹:湖南桃源的江盈科、石首的曾可前、宜昌的雷思霈。此論對我啟發很大,感到肩上似有一種責任。此後不久,他從臺北打來電話,一則告訴我,他正撰寫《晚明公安派副帥江盈科研究》,不久可殺青;二則讓我幫他請一位學者寫序。我建議他與武漢大學文學院熊禮匯教授聯繫,因為據我瞭解,熊先生對公安派很有研究,又是公安人。我把張的想法電話告訴了熊先生,並把後者的聯繫方式轉告前者。後來得知,他們兩人已有合作。在今年收到覺明先生的這部書稿前,他囑我也寫篇序,我以學養不夠為由婉辭。他應知我的根柢,大概覺得我說的是實話,便以圓融的語氣建議我從朋友交往的角度寫點介紹性的文字,我只好勉強答應下來。

幾年前,我寫過一篇短文:《一次難忘的文學盛會》——記全國首屆公安派文學討論會。這篇文章先後載於幾種期刊,在公安「三袁研究院」的網站上也有專門的網頁。這是一篇回憶性的文章,是我作為一名親歷者,對那次活動的見證。一九八六年,通過大家的醞釀、發起,並得到湖北省有關高等院校和科研院所專家、學者的支持與指導,組成了公安派文學研究會,其宗旨是以馬克思主義為指導,系統而深入地開展對公安派文學遺產的研究和整理工作。一九八七年五月十一日至十三日,在公安縣舉行了為期三天的全國首屆公安派文學討論會。在公安縣討論公安派,在三袁的家鄉研究三袁,這實在是一件很有意義的事情。這次會議的重要意義在於:一、填補了一項文學研究史上的空白,開闢了一個新的領域,而這個領域在過去一直是被無視、被棄置的;二、矯正了三百年來對「公安派」的偏見;三、在文學史和文學批評史上圍繞著公安三袁問題提出了一系列新的觀點。

因是首屆會議,而且會期只有短短的三天時間,不可能對公安派主要成員一一展開討論,只是就公安派這個團隊、這個流派作一次整體的討論,對其文學思想、創作實踐作一基本的評價和定位,期待日後作更加廣泛而深入的研究。

至於江盈科這位公安派的主要成員,可能瞭解的人不多,我個人也只是從當時湖南湘潭大學羊春秋教授的詩中接觸到一點資訊。羊先生在會議期間寫了一組為參加公安派文學討論會而作的詩:

(一)

一代詩壇靡靡風,形神盡與古人同。

全憑碧海掣鯨手,橫制頹波萬曆中。

(二)

心香一瓣拜三袁,模漢規唐未足言。

標舉性靈開戶牖,楚風從此遍中原。

(三)

袁公首倡江郎和,共向騷壇卷巨波。

我亦湘中窮曲士,閑來偶發性靈歌。

這裡的袁公當指袁宏道(中郎),江郞,自然就是江盈科了。

地靈孕育人傑,人傑凸顯地靈;二者互動,相得益彰。傑出的人物和優美的山川風物,往往是鄉土的驕傲。在詩人、文學家陶淵明的筆下,武陵桃花源是一處極其美麗而神祕的地方,許多人心嚮往之。家住南陽的高尚之士劉子驥聽說有這麼一個去處,「欣然規往,未果,尋病終」,留下一段遺憾和懸念。以前幾十年間,我心中一直裝著一個桃花源,而且,它離我的家鄉並不遠,想去始終未去成。近來,受張覺明先生研究江盈科的誘惑,更加想去一睹風采,領略那裡的人文蘊涵。據說,江盈科就住在離桃花源不遠的地方,那裡有著名景點「淥蘿晴畫」、「白馬雪濤」,故自號「淥蘿山人」,又以「雪濤」二字作為自己詩文集的書名,足見江氏對故鄉山水的眷戀。袁中郎昆仲自然也是一樣,他們出生在湖北公安縣的孟家溪,又名夢溪。那裡有淤泥湖、荷葉山、桂花台,這裡是他們少時發蒙、讀書、嬉戲的地方。這裡山青水碧,溪流涓涓,花香馥鬱,書聲琅琅。有人說,這是地理與人文的天作之合,是靈山秀水與性靈徹悟的完美互唱,是大道與大德的天賜。就在這裡,幾百年來一直流傳著「一母三進士,南北兩天官」的佳話。去年,本縣音樂家協會計畫舉辦一次以「三袁頌」為題的大型音樂會,作為音樂家協會的顧問,我以《性靈春秋》為歌名寫了一首歌詞,以表達對三袁的敬仰和追思:

晶晶湖水,青青山崗,托起一個星座。

荷簪作筆,桂香作墨,

抒寫山魂水靈、楚風吳歌。

時空遠,書香在,月照煙波。

晶晶湖水,青青山崗,托起一個星座。

柳浪為懷,瀟碧為韻,

孕育心智性靈、情采風格。

文思永,春秋在,豐碑巍峨。

我在想,孟溪離桃源不遠,兩地的山水相似,而且彼此相望、相映,把荊楚文化與湖湘文化緊緊地聯在一起,把袁宏道與江盈科這兩位才俊、傑出的文學家緊緊地聯在一起。江盈科與袁宏道同為湖廣人(也即古楚地人),同年(萬曆二十年壬辰,西元一五九二年)進士,同在蘇州為官(江在長洲,袁在吳縣)。兩人分別從公安和桃源來到富庶風流的蘇州,把楚地的風土人情與「吳儂軟語」、子夜吳歌融匯在一起,在詩文創作上,形成了一種清新疏朗、別具真趣的「楚風吳歌」。更重要的是,他們兩人同趣相投,同聲相應,同氣相求,互相砥礪,互相支持,在晚明文學大潮中一起扮演了重要的弄潮兒角色。他們求真求變求新,反對雕琢、模擬和抄襲,反對復古倒退,把「性靈說」和「元神活潑說」結合在一起,共同創立了中國文學史上一個重要的流派——公安派,影響及於全國,及於後世,直至「五四」新文學運動。正如周作人先生在他的《中國新文學的源流》中所說:那一次的文學運動(按:指袁、江為首的公安派反對前後七子的運動)和民國以來的這次文學革新運動(按:指「五四」新文學運動)很有些相像的地方,兩次的主張和趨勢幾乎都很相同。周先生在這一著作中特別推崇公安派。談到江盈科(進之),先生有一段精彩的文字:「批評江進之的詩,他(按:指袁宏道)用了『信腕信口,皆成律度』八個字。這八個字可說是詩言志派一向的主張。直到現在,還沒有比這八個字說的更中肯的。就連胡適先生的八不主義也不及這八個字說的更得要領。」

「江闊無澄浪,林深有墜枝。」復旦大學著名學者、研究公安派的專家黃仁生先生以此為題,就江盈科與公安派的關係寫下一篇宏論,對江盈科的文學創作和文學思想作了獨到的精闢的評論。黃先生在文中概括說到,在公安派的創立和發展時期,江盈科作為這個流派的副將而與袁宏道齊名,他的功績與影響僅次於袁宏道,而在公安派其他成員之上。就其文學思想與詩文創作而言,大致與袁宏道傾向相近而獨具特色,的確可稱為公安派的大家,從而可證當時文壇上以「袁江二公」並稱是名副其實的。

客觀地說,在公安縣,無論是作為公安派文學研究會,還是三袁研究院,我們本土的文化人對於公安派這個傑出的文學群體在學習、研究方面是很不夠的。張覺明先生在他的《晚明公安派副帥江盈科研究》的《自序》中希望我們未來研究的重心,能從三袁擴展至相關諸家,由點到線再到面,以期能掌握公安派直至晚明文學整體性的發展面貌。這是非常中肯和切實的。要真把「三袁」作為公安縣的一張文化名片,要把公安縣打造成「三袁文化的勝地」,首先要在我們心中樹立起一個三袁和公安派的清晰的歷史文化座標。當然,這需要時間,需要遠見卓識,需要鍥而不捨的精神,更需要各方面形成的合力。

袁宏道之最同志,公安派之副旗手──江盈科

──以一位三袁故里研究讀者的江氏認知,祝《晚明公安派副帥江盈科研究》問世

江盈科(進之),這是一個吾人一直像摯愛袁宏道(中郎)一樣摯愛的名字。因此當得知《晚明公安派副帥江盈科研究》一書即將在臺灣出版,興奮不已;當作者覺明君再次囑咐為該書寫點什麼時,也就盛情難卻了。

面對首部沉甸甸的江氏研究大著,不及通覽和細讀,一時難以作出具體品議。不過可以借此以一位三袁故里研讀者的江氏認知歷程,祝賀和呼應《晚明公安派副帥江盈科研究》的問世。因為當覺明君在臺灣撰述《晚明公安派副帥江盈科研究》時,三袁故里也已開始江氏研讀,可說是海峽兩岸,殊途同歸。

早在上世紀八○年代寫作拙著《三袁傳》(知識出版社一九九一年十月版)時,我的目光就被盈科吸引,文中所用筆墨除三袁以外是最多的。如下僅舉其中幾段書摘:

二月六日,北京還是「霜刀割地皮,古木凜寒氣」(中郎:《出燕別大哥、三哥》)的天氣,中郎冒著這北國早春的寒霜,告別了伯修和小修,踏上了南下赴任的旅途。……這天與中郎結伴出京的,……其中有他兩位非常知心的朋友:江進之和湯顯祖。

江進之……中郎同年,也算是湖廣同鄉,這次被選為長洲知縣。長洲縣與吳縣連壤,治所與吳縣同在蘇州城。這樣,進之與中郎就成了同鄉、同年、同僚。江進之不僅是中郎一生交往最密切的朋友,而且是公安派的一員健將。(《江南芳草隨心綠:京師分手》)

葡萄社成立後,隊伍漸漸擴大,先後加入的有陶望齡、黃輝、潘士藻、丘坦等,特別是中郎最好的朋友江進之,這時也來到了京師,這使葡萄社又增加了一名熱心分子。葡萄社的成立,可以說象徵著公安派隊伍的形成。這葡萄社中的社友,以後大都成了公安派隊伍中的骨幹。(《冀北朝霞載譽紅:崇國寺葡萄社──公安派隊伍的形成》)

而在書中介紹除三袁以外的另十九位公安派成員時,盈科的名字排在第一:

江盈科:字進之,桃源人。萬曆二十年進士,官至按察司僉事,視蜀學政,竟卒於蜀。「公生於農家,稍長,知刻苦,讀書有異才」(小修:《江進之傳》)。中郎在吳時刻「《錦帆》、《解脫》諸集,皆公為敘。文如披錦,為一時名人所歎。」(同上)中郎在吳樹起公安派的大旗時,進之是他最親近最得力的戰友,他曾說:「余與進之遊吳以來,每會必以詩文相勵,務矯今代蹈襲之風。」(中郎:《雪濤閣集序》)以後鍾惺評論說:「袁儀部(按:指中郎)所以極喜進之者,緣其時歷詆往哲,遍排時流,回顧無朋,尋伴不得,忽得一江進之,如空谷聞聲。」(《與王穉恭兄弟》)進之的文風全受中郎影響。朱彝尊《靜志居詩話》說:「進之與中郎同官吳下,其詩頗近公安派。」小修評價得更為具體「(進之)詩多信心為之,或傷率意,至其佳處,清新絕倫,文尤圓妙……可愛可驚之語甚多,中有近於俚語者,無損也,稍為汰之,精光出矣。」(《江進之傳》)總之,進之不僅是中郎最親密的朋友,更是公安派最得力的健將。(《冀北朝霞載譽紅:從葡萄社社友到公安派成員》)

以上這幾段文字,是二十五年前一位三袁故里研讀者初入公安派殿堂時,對江盈科的初步認知。時隔十年後我受邀赴韓國釜山大學作二○○○年校慶日演講時,準備了一個演講稿《從袁宏道、三袁到公安派——中國文學史上的一道奇觀》(打印本,在釜山大學中文系研究生班散發),對盈科的認知又有了一次提升,將「公安派最得力的健將」提高到「公安派的領袖人物」的地位。如下僅舉演講稿幾段摘錄:

當我們的目光越過袁宏道這顆巨星和三袁這個三子星座,投向他們身後這個燦爛星系時,一時竟有點眼花繚亂。不過稍一定神,我們的目光又會被三袁身旁的另兩個亮點所吸引,他們是公安派兩位值得專門一書的重要幹將,甚至可以說是公安派的另兩位領袖圈內的人物──黃輝與江盈科。……

黃輝與江盈科,一個在公安派發起時站在宗道身邊,一個在公安派樹旗時站在宏道身邊,從他們的功績講,他們應該與三袁一樣稱為公安派的領袖人物。歷來的公安派研究者說起公安派就習慣的說起三袁,往往忽視黃、江這兩位重要人物,這是不妥的。這就像我們說起馬克思主義,就不應該忘掉恩格斯一樣。

可喜的是黃輝、江盈科都有文集傳世。更可喜的是一九九七年,湖南嶽麓書社首次出版了首部《江盈科集》的輯校本,使我們得以能全面目睹這位湘中才子的風采。(《中國文學史上一個燦爛的星系:三袁身旁的另兩個亮點──黃輝與江盈科》)

演講稿中因囿於篇幅,對江盈科的具體介紹並沒超出《三袁傳》,倒是有了一個對公安派整體的描述,並列出了《中國文學史上一個燦爛的星系:公安派主要成員流覽》,列舉出了三袁、黃、江以外的二十六位成員。演講稿改變了三袁傳中按功績大小的排名順序,改成了按參加公安派的先後排名。還增加了《中國文學史上一個燦爛的星系:公安派一般成員及追隨者和支持者》,增加了十五位名單。這樣公安派名單到此總共已列出四十六位。

而到了本世紀初,又在一部電影文學劇本《大明縣令袁宏道》(該劇二○一一年已由中新社湖北分社出品,並參加了香港國際電影節)中,將江盈科作為「男二號」與袁宏道肩並肩登上了銀幕,演繹了一段「袁江二公」的故事。雖然電影不同於學術,免不了情節的渲染,但我著意把握了史實的依據。如下列舉一二鏡頭:

吳縣縣衙後堂客廳 日

縣衙後堂客廳裡,擺著一個還燃著餘燼的火盆。火盆四周圍著一圈人,但都歪七豎八的睡著了,鼾聲陣陣。他們是袁宏道、江盈科、袁中道、方文僎、王穉登、張獻翼等人。一縷晨曦照在張獻翼的紅袍上,特別醒目。

照在張獻翼紅袍上的晨曦漸漸變成耀眼的陽光。

忽然,有鑼鼓聲傳來。聲音越來越近,越來越熱烈,但客廳裡鼾聲正濃。

徐縣丞疾步走進客廳,見狀又著急又好笑:「各位先生醒醒!街上來了好多春景,到縣衙給袁先生拜年來了!」

吳縣縣衙大門前 日

縣衙前廣場,鑼鼓喧天,拜年鬧春的獅子、龍燈、採蓮船等接踵而至。

袁宏道等人出現在大門旁,炮仗響起,鑼鼓更烈,廣場上歡樂成一團。袁宏道等人興奮不已,連連向廣場上的人群拱手致意。

一陣巨大的鑼鼓聲咚咚而來,幾乎壓倒了廣場上所有的聲音。原來是幾隻獅子和一群父老,擁著一面大鼓、一把萬民傘、一塊牌匾進了廣場。一群父老中有吳老四及天平山設堂審案時出現過的幾位老農,尾隨的人群中有吳阿秀的身影。牌匾上是四個金色的大字:仁明父母。

……全場爆發出經久不息的喝彩聲。一忽兒,喝彩聲又變成「袁先生、袁先生、袁先生」的陣陣呼喚。這時江盈科高聲道:「父老鄉親們,我也來代袁先生與大夥樂一樂吧。我即景吟首《迎春歌》,大夥說要不要得哇?」

全場同樣如雷般的回應道:「要得!要得!要得!」

江盈科於是放聲朗誦道:

太平盛事故無匹,

縱極繁華未為失。

但願時和年穀豐,

歲歲迎春如此日。

全場一片叫好。這時一匹馬來到場外,一衙役跳下馬急急的穿過滿場人群,來到江盈科面前:「稟江先生,我們縣衙也聚集了很多春景,要給你拜年,請你快回去!」

袁宏道聽到了衙役的話,忙對江盈科道:「你快走!免得百姓久等。我讓家弟陪你去。」

江盈科、袁中道匆匆向袁宏道等人拱拱手,廣場上的人群自動給他們讓開一條走道,並響起熱烈的「但願時和年穀豐,歲歲迎春如此日」的齊誦聲。江盈科和袁中道在這熱烈的巷道中邊走邊高拱著手,激動不已。

袁宏道望著眼前的場面,熱淚盈眶,嘴裡也加入了場上的齊誦。

以上算是一位三袁故里研讀者,已走過的一段對江盈科的認知和推崇的歷程。但學無止境,學海無涯,對盈科的認知還遠遠沒有結束。於是在韓國訪學後就已開始資料準備,並進行了十多年的框架構建,旨在全面介紹公安派的新作《公安派傳》中,再次對公安派有了更清晰、更高遠的認知。該作將繼續按先後排名、按功績論述,正式提出公安派「七大領袖」的認證,這就是袁宗道、黃輝、陶望齡、袁宏道、江盈科、袁中道、雷思霈。而對江盈科,將正式推出一個專節:《袁宏道之最同志、公安派之副旗手》。

比起三袁傳中江盈科條目的數百字,目前的專節初稿已達數千字,計畫是一萬字。因是進行式中的未定稿,加上我目前旅居南方,公安派資料尚存放公安老家,難以校正,也就不便在此照引,暫且只能一展專節中三個初擬的小標題如下:

袁宏道之最同志

公安派之副旗手

中華諧謔十大奇書之《雪濤諧史》

《袁宏道之最同志》和《公安派之副旗手》兩小節,思路和論述由《三袁傳》、《從袁宏道、三袁到公安派》發展而來。《中華諧謔十大奇書之〈雪濤諧史〉》一節,是在《公安派傳》進行中特別增加的,是對盈科進一步的認知。

這是在流覽盈科以前不大被重視的笑話小品時,幾個偶爾的發現使我又驚又喜,也愈發增加了對盈科的喜愛與欽佩。這是因為少時在老家孟家溪(三袁出生地),從大人口裡聽講過、也向小夥伴們傳播過一個笑話,說是有個人中了箭去醫院,醫生用剪刀剪斷箭杆就說行了。那人說箭頭還在肉裡呀,醫生說我是外科,肉裡的要找內科。沒想到盈科《雪濤小說》中「有醫者」一篇早已記其事。

還有在上世紀八○年代主編一套地域性民間文學集成時,收錄過這樣一篇笑話:說是兩人打鬥,一人說我在樓上你能把我騙下樓嗎?對方說你先下了樓我把你騙上樓再把你騙下樓。這人聽信了對方的話下了樓,於是上了當。又沒想到盈科《雪濤諧史》中「少年在樓下」一篇也早已記其事。

看來盈科的系列笑話小品成了後世笑話的源流之一。特別在其笑話小品代表作《雪濤諧史》中,還見到作者一大批朋友如三袁等的傳聞軼事,更體現了時代和人文價值。如下僅舉特別精闢的「袁中郎」一篇即可見一斑:

袁中郎在京師,九月即服重綿。余曰:「此太熱,恐流鼻紅。」其弟小修曰:「不服,又恐流鼻白。」

和袁宏道不僅以大量清新明快的詩文刷新一代文風,更以《瓶史》、《殤政》、《廣莊》、《西方合論》等等一批奇書卓然於世一樣,江盈科也不僅以大量詩文為公安派造勢,而且以《雪濤諧史》等一個系列的笑話奇書大放異彩,這也是公安派兩位正副旗手高於公安派中諸多同仁的地方。

順便公佈一下的是,進行中的《公安派傳》到寫作本文時已列舉出近九十位公安派成員名單。公安派成員到底知多少?鄙人還在探索中。這個九十應該還不是最後的數字。

以上就是《晚明公安派副帥江盈科研究》引發的一位三袁故里研讀者,對江氏認知的一個簡要回顧。旨在是向覺明君報告,同時與讀者諸君分享。雖然這不能與覺明君的洋洋大著相比,卻能說明三袁故里研讀者何以對江盈科及《晚明公安派副帥江盈科研究》如此看重。

其實二○一四年回到三袁故里,在為另一部《袁中郎學佛》(翁心誠著)寫的一篇小文中,就有過這樣一段文字:

……除了與心誠君再次當面討論他的書稿,會見剛完成洋洋大著《江盈科研究》的臺灣文化學者張覺明君等,儘量杜門不出、關門謝客,如是者兩月有餘。

《晚明公安派副帥江盈科研究》又是件好事喜事。盈科(進之)是中郎除自家兄弟外最重要的摯友和公安派同道,世有三袁兄弟,亦有袁江二公;中郎在吳縣舉起公安派大旗時,正是盈科並肩站立身旁。前些年出了《江盈科集》(黃仁生輯校),現在又有了《晚明公安派副帥江盈科研究》,這是對袁宏道和公安派研究一種令人振奮的拓展。覺明君還將接連推出公安派系列的《雷思霈研究》、《袁宗道研究》、《曾可前研究》等等,這將是個盛事,亦將給鄙人已在進行的《公安派傳》提供重要參照。不及遵覺明君之囑為該書寫點什麼,僅此以示祝賀。(《他「更重要的一面」:「禪擘」袁宏道——〈袁中郎學佛〉序》)

後來見到了熊禮匯教授關於本書的序言,我完全認同其對本書的總體評價,尤其贊同其「本書一大特點,即論述每一個問題,學者們的看法基本上都原模原樣彙聚到了一處。這種一網打盡式的引用方式,使得全書具有很強的學術『全息』性。加上書中所列專題明細而又系統化,《晚明公安派副帥江盈科研究》直可視為江盈科研究的學術檔案」之評語。我知道珞珈山的學者是很嚴謹的,熊教授寫作此序前後幾次與我通過電話,他的評價是慎重的。包括其指出的「他人的觀點說得清清楚楚,而本書作者的觀點卻淹沒其中」的不足之處,也是很中肯的。

這裡,我也補充和強調兩點意見:

第一,我認為《晚明公安派副帥江盈科研究》的問世可謂出手不凡,別開生面,以其令人歎為觀止的巨量史料,一舉成為一部江氏研究的集大成之作。它與已經面世的《江盈科集》輯校本,將成為江氏研究以至整個公安派研究的奠基石之作。鄙人喜好此種主要憑史料說話的基礎性專著,而且認為這正是當前公安派研究的急需。即使該著全憑史料,述而不作,也不失為一種體例。

第二,本書的成功顯然在於史料之巨,而不足之處也恰恰在於此。這使我想起當年錢謙益評價袁中道詩文時,那句「有才多之患」的話。這裡正好借過錢氏話來說:《晚明公安派副帥江盈科研究》也有「材」多之患。書中有些間接性、純知識性的引文,是否可以去除一些?比如第三章《生平事蹟》之第三節《漫長的科舉歷程》,其中又分童試、歲考、科考、鄉試、會試、殿試、數困場屋七小節,前六小節是否可略去或壓縮?錢氏還有中道詩文「去其強半,便可追配古人」之語,值得我輩記取。

總之我相信《晚明公安派副帥江盈科研究》的問世,將會在以後的江氏和公安派研究中逐漸顯示出它的作用和價值。尤感欣慰的是覺明君父輩是從三袁故里移臺的,覺明君既是臺灣人也算公安人,而黃仁生教授正是桃源人。想不到四百年後因江盈科和公安派,公安、桃源又走到了一起。什麼時候將黃、張兩位江氏專家,加上幾位碩博生,邀集到三袁故里一聚呢?

寫到這裡又忽然想起若干年前接到熊禮匯教授的一個電話,說是要去開一個古代散文方面的會,要見到黃仁生教授。我當即在電話中請他轉告黃教授:公安派研究會認為如果公安派有一個「黨委」的話,袁宏道就是「書記」,江盈科就是「副書記」,熊教授會心地哈哈大笑。不久熊教授又電話告知:黃教授得知盈科被追認為「副書記」,亦欣然大笑。看來那次的玩笑,還真是開對了。

原湖北省炎黃文化研究會公安派文學研究會理事長、國家一級作家 李壽和

2016年仲夏,稿於深圳前海灣畔——廣州珠江之濱

應該承認,自二十世紀八○年代以來,公安派研究始終是晚明文學研究中的一個熱點。人們用不同的方法,從不同角度、不同層面切入,仔細觀察、分析公安派的種種特點,取得了很大的成績。毋庸諱言,幾十年來的公安派研究,無論是理論思維路線,還是具體操作方式,都還存在明顯的缺陷或不足。如對公安派「成員」的研究,就多半囿於「公安三袁」的圈子打轉轉。研究公安派,當然離不開研究「三袁」,但若僅限於此,絕對不可能真實、全面、深入揭示公安派的本質特徵。

公安派究竟有哪些「成員」?這是一個很難準確回答的問題。因為公安派本是後人根據晚明若干作家具有大體相近的思想基礎、文化精神和文學主張、創作風格而為其命名的一個文學流派,當初他們並無明確的思想綱領、嚴密的組織機構和加入、退出的完備手續。「成員」云云,不過是取其大意而言。一般說來,「三袁」、江盈科、黃輝、陶望齡當為其核心「成員」。此外,可列入公安派陣營的文士,尚有雷思霈、曾可前、梅蕃祚、王輅、潘士藻、丘坦、蘇惟霖、蕭雲舉、方文僎、陶奭齡、潘之恒、龍膺、龍襄、陶若曾等人。基本「成員」約在三十人上下。而近年來的公安派研究,涉及的公安派「成員」還不到此數的三分之一。不少人連文集都未來得及整理出版,更不要說對其作深入研究。其中,江盈科算是比較幸運的,不但文集先後有輯校本、增訂本問世,而且海峽兩岸學者除將江盈科研究作為公安派研究的必備內容外,還撰寫了數量可觀的專著和專論。讀這些專著、專論,深感對公安派其他「成員」的研究,不單能給公安派研究提供新的學術生長點,而且確實能促進公安派研究的深入發展。

在諸多研究江盈科的專著中,臺灣學者張覺明先生編著的《江盈科研究》,從課題設計到論述方式、到編寫體例、到功用績效都顯得很不一般。

《江盈科研究》的課題內容十分豐富,所選課題幾乎囊括所有江盈科研究的重要問題,諸如時代背景、生平事蹟、交遊往來、詩文理論、文藝創作、傳世著作、文學貢獻以及傳紀、年譜等等,無不列入。其中,全書大半文字用來敘說江氏生平事蹟、交遊往來。說生平,分為二十四個專題細道經歷;紀交遊,挑出十五位名士詳言故事。將江盈科生平、交往說得如此系統、完備,這是其他專著、專論所沒有的。而敘說中,遍引文獻(如歷史、地理、民俗文獻和江盈科等人的詩文)以介紹人物活動背景和充實交往內容,因而讀者對江盈科生平、交往可能會有的疑惑,多數都能讀其書而自得其解。這一點,也是一般研究江盈科的專題論文難以做到的。

《江盈科研究》的論述方式和一般論著不同。一般論著大多是論自己出,識見高明固然十分重要,但學者在論證其說、明辨其理上下的功夫並不比在提煉觀點、力求創新上下的功夫少。學者在論證其說、明辨其理時,也會引用大量的文獻,但都是用來佐證自己的見解或助說其理。《江盈科研究》立論有三種方式,一是於各章節入篇引出文獻前提出觀點,二是於所引一則文獻後用類似「按語」的話表明作者觀點,三是於數引文獻後(或在篇末作結時)說出作者觀點。總之,其立論離不開文獻的引用。事實上,通過大量引用文獻來展現自家的學術觀點,是《江盈科研究》主要的論述方式,特別是論述江氏詩文理論、文藝創作、文學貢獻幾章,尤為顯著。由於所引文獻數量巨大、篇幅很長,而本書作者辨析、評論的話很少,以至他人的觀點說得清清楚楚,而本書作者的觀點卻淹沒其中,少見甚至難以見到。這是本書論述方式的短處。長處是所引文獻眾多,不但古今皆有,而且各種說法兼取兼呈;又引用決不限於片言隻語或摘要式地引述,而是成節成段甚至成篇地過錄原文。這樣便帶來本書一大特點,即論述每一個問題,學者們的看法基本上都原模原樣彙聚到了一處。這種一網打盡式的引用方式,使得全書具有很強的學術「全息」性。加上書中所列專題明細而又系統化,《江盈科研究》直可視為江盈科研究的學術檔案。受論述方式的影響,本書的編寫體例,自然不同於一般論著論自己出、自為其說,而是分門別類地大量援引文獻,借文獻以達其意。其功用績效,除能表達作者研究江盈科的諸多心得和學術見解外,還給有心

研究江盈科的讀者提供了大量難得的研究資料,為他們省去了尋覓之苦、翻檢之勞。這種功用和隨之而來的績效,可能是作者始料未及的。如此嘉惠學林,亦為本書價值之一端。

在本書《結論》部分,作者一方面肯定近年來江盈科研究的成就,同時也指出「存在三點不足」。一是「研究者陣容太小」,問世的論文、專著太少。二是「研究面相當狹窄,學術界針對江盈科其人及其著作的研究,主要集中在江氏的詩作及小品文上。橫向方面,沒有與其他人物(包括公安派人物)比較;縱向方面,沒有拿整個中國文學史來作比較」。三是「研究方法有待更新」。並且建議「結合政治、法律、宗教、哲學、書畫、音樂、歌舞、園林、商業、醫藥、民俗等學科,作跨學科的交叉研究。或從地域、性別、家族、文體、敘事學、文學生產、文學接受與傳播的角度,對有關文學現象作新的觀照與闡釋」。這是作者研究江盈科研究狀況後的心得,也可以說是他系統梳理江盈科研究文獻後的感想,所提建議是可取的,所說「不足」則還有不足之處。我以為已有的江盈科研究,該涉及的課題基本上都涉及到了。研究中最大的不足,是沒有在對問題的分析、評判力求深細精準方面用足功夫,多半停留在概敘其事、泛論其理上,因而所言雖多,總覺得未得要領。如有人將江盈科重在論為人(旁及論文)之道的「元神活潑」說,簡單地等同於袁宏道重在論詩文創作原則的「性靈」說;簡單地將他宣揚袁宏道「性靈」說的序、引之類的散文,說成是以具備儒家文化精神、法度謹嚴為特徵的所謂「傳統古文」,即為其顯例。就是對江盈科和公安派關係的確認,也是眾說紛紜。或稱其為「公安派的創建者」、「創始人之一」,或稱其為公安派的「主將」、「副將」、「健將」,或謂其與宏道並稱「袁江」,或稱其為宏道「摯友、同調」、「與中郎同調者」,或稱其為宏道之「重要羽翼」、為「三袁」之「附庸」。有些說法乃學者深思所得,有些說法則帶有很大的隨意性。如何用一種為眾多學者所能接受的說法(包括用語)來揭示江盈科和公安派的關係,恐怕還得在對問題分析、評判力求深細精準方面下功夫。

最後說說張覺明先生撰寫本書的初衷。張先生祖籍在湖北省公安縣夾竹園鎮,本人出生於臺灣省桃園縣大溪鎮,現任臺北市公安縣同鄉會理事長。他出於對父輩故里的熱愛,對鄉里先賢名士的景仰,近年來撰寫了多種研究公安地方傳統文化的著作,諸如《智者出生地湖北省公安縣研究》、《湖北公安二聖寺志》等。他為什麼要用心撰寫《江盈科研究》?該書《自序》說得明白。《自序》有云:

以公安派的祖地「三袁故里」而言,研究公安派理應走在前頭,遙遙領先,然而公安人研究公安派,成績太不理想。前賢高瞻遠矚,一九八六年,公安縣成立「公安派文學研究會」,一九八七年五月,舉辦首屆公安派文學討論會,出版論文集《晚明文學革新派公安三袁研究》。二○一一年十二月九日,公安縣成立「公安三袁研究院」,經過二十多年,卻予人「一蟹不如一蟹」之譏。由「公安派文學研究會」到「公安三袁研究院」,從起名來看,路越走越窄,研究範疇由「公安派」縮小到「公安三袁」。才、學、識影響研究成果,難怪公安人研究公安派,沒有耀眼的成績。……研究焦點仍只著眼在「三袁」,尚未見研究公安派思想或比較文學的專著。至於對公安派其他人物的研究,則付之闕如。這意味著對於公安派其他人物的研究,公安人無太多的關注或是太大的突破。究其原因,是力有未逮?或未見及此?不得而詳。四百二十餘年來,公安人研究成績僅止於此,實在愧對前賢「三袁」。

張先生對公安人研究公安派的評論未必完全符合事實,對公安人研究公安派務必遙遙領先於學界同仁的要求也未必合理,這些都不重要。難得的是洋溢於字裡行間的一片關心父輩故鄉、熱愛父輩故鄉的拳拳之心。他對公安縣公安派研究「路越走越窄」的批評,也不無道理,雖然言辭犀利一些,不過是愛之切、責之狠而已。可貴的是他能置身「公安人」之中,以責無旁貸的主人翁態度弘揚公安地方文化傳統,不但能認識問題之所在,還能身體力行堅持通過自己的努力解決問題。《江盈科研究》的撰寫,就是為了「補公安人研究公安派之空白」,以盡他這個自稱「在臺灣的公安人」的責任和義務。接著他還會撰寫《雷思霈研究》、《袁宗道研究》、《曾可前研究》,可見其決非空言之輩。在我看來,覺明著述的意義,不單存在於著述之中,還表現於著述之外。我相信,受他公安派研究系列著作的啟發、受他熱愛故鄉、服務桑梓精神的激勵,一定會有更多的公安人、湖北人、中國人來系統、深入地研究公安派,我們熱切期盼公安派研究新局面的出現!

武漢大學文學院博導、中國古代散文學會會長 熊禮匯

二○一四年十二月十二日

武昌南湖山莊梅荷苑

孟溪桃源楚風吳歌──《晚明公安派副帥江盈科研究》序

清明後不久,臺北的朋友張覺明先生寄來他的新著《晚明公安派副帥江盈科研究》書稿,煌煌數十萬言,滿紙雲霞。欣喜之餘,不能不佩服覺明先生為學之勤、筆力之健、著述之豐。此前,我曾閱讀過他的《智者大師出生地湖北省公安縣研究》、《湖北公安二聖寺志》、《公安縣建置沿革研究:上古至秦代》(綱目)、《公安縣修志史略》等,足見他對祖籍地公安縣的一片殷殷之情。

記得去年春,也是清明時節,覺明先生自臺北歸來祭祖訪親。一天晚上,我約了兩個朋友到他下榻的賓館去拜望他,與他「晤言一室之內」。先生談鋒甚健,三個多小時,我們基本上是聆聽他的高論。聊敘中,他談到一個問題:公安縣成立了「三袁研究院」是件好事情,但研究不能局限於三袁,要把視野放開,研究整個公安派。他特別提到要研究公安派中的幾位骨幹:湖南桃源的江盈科、石首的曾可前、宜昌的雷思霈。此論對我啟發很大,感到肩上似有一種責任。此後不久,他從臺北打來電話,一則告訴我,他正撰寫《晚明公安派副帥江盈科研究》,不久可殺青;二則讓我幫他請一位學者寫序。我建議他與武漢大學文學院熊禮匯教授聯繫,因為據我瞭解,熊先生對公安派很有研究,又是公安人。我把張的想法電話告訴了熊先生,並把後者的聯繫方式轉告前者。後來得知,他們兩人已有合作。在今年收到覺明先生的這部書稿前,他囑我也寫篇序,我以學養不夠為由婉辭。他應知我的根柢,大概覺得我說的是實話,便以圓融的語氣建議我從朋友交往的角度寫點介紹性的文字,我只好勉強答應下來。

幾年前,我寫過一篇短文:《一次難忘的文學盛會》——記全國首屆公安派文學討論會。這篇文章先後載於幾種期刊,在公安「三袁研究院」的網站上也有專門的網頁。這是一篇回憶性的文章,是我作為一名親歷者,對那次活動的見證。一九八六年,通過大家的醞釀、發起,並得到湖北省有關高等院校和科研院所專家、學者的支持與指導,組成了公安派文學研究會,其宗旨是以馬克思主義為指導,系統而深入地開展對公安派文學遺產的研究和整理工作。一九八七年五月十一日至十三日,在公安縣舉行了為期三天的全國首屆公安派文學討論會。在公安縣討論公安派,在三袁的家鄉研究三袁,這實在是一件很有意義的事情。這次會議的重要意義在於:一、填補了一項文學研究史上的空白,開闢了一個新的領域,而這個領域在過去一直是被無視、被棄置的;二、矯正了三百年來對「公安派」的偏見;三、在文學史和文學批評史上圍繞著公安三袁問題提出了一系列新的觀點。

因是首屆會議,而且會期只有短短的三天時間,不可能對公安派主要成員一一展開討論,只是就公安派這個團隊、這個流派作一次整體的討論,對其文學思想、創作實踐作一基本的評價和定位,期待日後作更加廣泛而深入的研究。

至於江盈科這位公安派的主要成員,可能瞭解的人不多,我個人也只是從當時湖南湘潭大學羊春秋教授的詩中接觸到一點資訊。羊先生在會議期間寫了一組為參加公安派文學討論會而作的詩:

(一)

一代詩壇靡靡風,形神盡與古人同。

全憑碧海掣鯨手,橫制頹波萬曆中。

(二)

心香一瓣拜三袁,模漢規唐未足言。

標舉性靈開戶牖,楚風從此遍中原。

(三)

袁公首倡江郎和,共向騷壇卷巨波。

我亦湘中窮曲士,閑來偶發性靈歌。

這裡的袁公當指袁宏道(中郎),江郞,自然就是江盈科了。

地靈孕育人傑,人傑凸顯地靈;二者互動,相得益彰。傑出的人物和優美的山川風物,往往是鄉土的驕傲。在詩人、文學家陶淵明的筆下,武陵桃花源是一處極其美麗而神祕的地方,許多人心嚮往之。家住南陽的高尚之士劉子驥聽說有這麼一個去處,「欣然規往,未果,尋病終」,留下一段遺憾和懸念。以前幾十年間,我心中一直裝著一個桃花源,而且,它離我的家鄉並不遠,想去始終未去成。近來,受張覺明先生研究江盈科的誘惑,更加想去一睹風采,領略那裡的人文蘊涵。據說,江盈科就住在離桃花源不遠的地方,那裡有著名景點「淥蘿晴畫」、「白馬雪濤」,故自號「淥蘿山人」,又以「雪濤」二字作為自己詩文集的書名,足見江氏對故鄉山水的眷戀。袁中郎昆仲自然也是一樣,他們出生在湖北公安縣的孟家溪,又名夢溪。那裡有淤泥湖、荷葉山、桂花台,這裡是他們少時發蒙、讀書、嬉戲的地方。這裡山青水碧,溪流涓涓,花香馥鬱,書聲琅琅。有人說,這是地理與人文的天作之合,是靈山秀水與性靈徹悟的完美互唱,是大道與大德的天賜。就在這裡,幾百年來一直流傳著「一母三進士,南北兩天官」的佳話。去年,本縣音樂家協會計畫舉辦一次以「三袁頌」為題的大型音樂會,作為音樂家協會的顧問,我以《性靈春秋》為歌名寫了一首歌詞,以表達對三袁的敬仰和追思:

晶晶湖水,青青山崗,托起一個星座。

荷簪作筆,桂香作墨,

抒寫山魂水靈、楚風吳歌。

時空遠,書香在,月照煙波。

晶晶湖水,青青山崗,托起一個星座。

柳浪為懷,瀟碧為韻,

孕育心智性靈、情采風格。

文思永,春秋在,豐碑巍峨。

我在想,孟溪離桃源不遠,兩地的山水相似,而且彼此相望、相映,把荊楚文化與湖湘文化緊緊地聯在一起,把袁宏道與江盈科這兩位才俊、傑出的文學家緊緊地聯在一起。江盈科與袁宏道同為湖廣人(也即古楚地人),同年(萬曆二十年壬辰,西元一五九二年)進士,同在蘇州為官(江在長洲,袁在吳縣)。兩人分別從公安和桃源來到富庶風流的蘇州,把楚地的風土人情與「吳儂軟語」、子夜吳歌融匯在一起,在詩文創作上,形成了一種清新疏朗、別具真趣的「楚風吳歌」。更重要的是,他們兩人同趣相投,同聲相應,同氣相求,互相砥礪,互相支持,在晚明文學大潮中一起扮演了重要的弄潮兒角色。他們求真求變求新,反對雕琢、模擬和抄襲,反對復古倒退,把「性靈說」和「元神活潑說」結合在一起,共同創立了中國文學史上一個重要的流派——公安派,影響及於全國,及於後世,直至「五四」新文學運動。正如周作人先生在他的《中國新文學的源流》中所說:那一次的文學運動(按:指袁、江為首的公安派反對前後七子的運動)和民國以來的這次文學革新運動(按:指「五四」新文學運動)很有些相像的地方,兩次的主張和趨勢幾乎都很相同。周先生在這一著作中特別推崇公安派。談到江盈科(進之),先生有一段精彩的文字:「批評江進之的詩,他(按:指袁宏道)用了『信腕信口,皆成律度』八個字。這八個字可說是詩言志派一向的主張。直到現在,還沒有比這八個字說的更中肯的。就連胡適先生的八不主義也不及這八個字說的更得要領。」

「江闊無澄浪,林深有墜枝。」復旦大學著名學者、研究公安派的專家黃仁生先生以此為題,就江盈科與公安派的關係寫下一篇宏論,對江盈科的文學創作和文學思想作了獨到的精闢的評論。黃先生在文中概括說到,在公安派的創立和發展時期,江盈科作為這個流派的副將而與袁宏道齊名,他的功績與影響僅次於袁宏道,而在公安派其他成員之上。就其文學思想與詩文創作而言,大致與袁宏道傾向相近而獨具特色,的確可稱為公安派的大家,從而可證當時文壇上以「袁江二公」並稱是名副其實的。

客觀地說,在公安縣,無論是作為公安派文學研究會,還是三袁研究院,我們本土的文化人對於公安派這個傑出的文學群體在學習、研究方面是很不夠的。張覺明先生在他的《晚明公安派副帥江盈科研究》的《自序》中希望我們未來研究的重心,能從三袁擴展至相關諸家,由點到線再到面,以期能掌握公安派直至晚明文學整體性的發展面貌。這是非常中肯和切實的。要真把「三袁」作為公安縣的一張文化名片,要把公安縣打造成「三袁文化的勝地」,首先要在我們心中樹立起一個三袁和公安派的清晰的歷史文化座標。當然,這需要時間,需要遠見卓識,需要鍥而不捨的精神,更需要各方面形成的合力。

公安三袁研究院常務副院長 張遵明

袁宏道之最同志,公安派之副旗手──江盈科

──以一位三袁故里研究讀者的江氏認知,祝《晚明公安派副帥江盈科研究》問世

江盈科(進之),這是一個吾人一直像摯愛袁宏道(中郎)一樣摯愛的名字。因此當得知《晚明公安派副帥江盈科研究》一書即將在臺灣出版,興奮不已;當作者覺明君再次囑咐為該書寫點什麼時,也就盛情難卻了。

面對首部沉甸甸的江氏研究大著,不及通覽和細讀,一時難以作出具體品議。不過可以借此以一位三袁故里研讀者的江氏認知歷程,祝賀和呼應《晚明公安派副帥江盈科研究》的問世。因為當覺明君在臺灣撰述《晚明公安派副帥江盈科研究》時,三袁故里也已開始江氏研讀,可說是海峽兩岸,殊途同歸。

早在上世紀八○年代寫作拙著《三袁傳》(知識出版社一九九一年十月版)時,我的目光就被盈科吸引,文中所用筆墨除三袁以外是最多的。如下僅舉其中幾段書摘:

二月六日,北京還是「霜刀割地皮,古木凜寒氣」(中郎:《出燕別大哥、三哥》)的天氣,中郎冒著這北國早春的寒霜,告別了伯修和小修,踏上了南下赴任的旅途。……這天與中郎結伴出京的,……其中有他兩位非常知心的朋友:江進之和湯顯祖。

江進之……中郎同年,也算是湖廣同鄉,這次被選為長洲知縣。長洲縣與吳縣連壤,治所與吳縣同在蘇州城。這樣,進之與中郎就成了同鄉、同年、同僚。江進之不僅是中郎一生交往最密切的朋友,而且是公安派的一員健將。(《江南芳草隨心綠:京師分手》)

葡萄社成立後,隊伍漸漸擴大,先後加入的有陶望齡、黃輝、潘士藻、丘坦等,特別是中郎最好的朋友江進之,這時也來到了京師,這使葡萄社又增加了一名熱心分子。葡萄社的成立,可以說象徵著公安派隊伍的形成。這葡萄社中的社友,以後大都成了公安派隊伍中的骨幹。(《冀北朝霞載譽紅:崇國寺葡萄社──公安派隊伍的形成》)

而在書中介紹除三袁以外的另十九位公安派成員時,盈科的名字排在第一:

江盈科:字進之,桃源人。萬曆二十年進士,官至按察司僉事,視蜀學政,竟卒於蜀。「公生於農家,稍長,知刻苦,讀書有異才」(小修:《江進之傳》)。中郎在吳時刻「《錦帆》、《解脫》諸集,皆公為敘。文如披錦,為一時名人所歎。」(同上)中郎在吳樹起公安派的大旗時,進之是他最親近最得力的戰友,他曾說:「余與進之遊吳以來,每會必以詩文相勵,務矯今代蹈襲之風。」(中郎:《雪濤閣集序》)以後鍾惺評論說:「袁儀部(按:指中郎)所以極喜進之者,緣其時歷詆往哲,遍排時流,回顧無朋,尋伴不得,忽得一江進之,如空谷聞聲。」(《與王穉恭兄弟》)進之的文風全受中郎影響。朱彝尊《靜志居詩話》說:「進之與中郎同官吳下,其詩頗近公安派。」小修評價得更為具體「(進之)詩多信心為之,或傷率意,至其佳處,清新絕倫,文尤圓妙……可愛可驚之語甚多,中有近於俚語者,無損也,稍為汰之,精光出矣。」(《江進之傳》)總之,進之不僅是中郎最親密的朋友,更是公安派最得力的健將。(《冀北朝霞載譽紅:從葡萄社社友到公安派成員》)

以上這幾段文字,是二十五年前一位三袁故里研讀者初入公安派殿堂時,對江盈科的初步認知。時隔十年後我受邀赴韓國釜山大學作二○○○年校慶日演講時,準備了一個演講稿《從袁宏道、三袁到公安派——中國文學史上的一道奇觀》(打印本,在釜山大學中文系研究生班散發),對盈科的認知又有了一次提升,將「公安派最得力的健將」提高到「公安派的領袖人物」的地位。如下僅舉演講稿幾段摘錄:

當我們的目光越過袁宏道這顆巨星和三袁這個三子星座,投向他們身後這個燦爛星系時,一時竟有點眼花繚亂。不過稍一定神,我們的目光又會被三袁身旁的另兩個亮點所吸引,他們是公安派兩位值得專門一書的重要幹將,甚至可以說是公安派的另兩位領袖圈內的人物──黃輝與江盈科。……

黃輝與江盈科,一個在公安派發起時站在宗道身邊,一個在公安派樹旗時站在宏道身邊,從他們的功績講,他們應該與三袁一樣稱為公安派的領袖人物。歷來的公安派研究者說起公安派就習慣的說起三袁,往往忽視黃、江這兩位重要人物,這是不妥的。這就像我們說起馬克思主義,就不應該忘掉恩格斯一樣。

可喜的是黃輝、江盈科都有文集傳世。更可喜的是一九九七年,湖南嶽麓書社首次出版了首部《江盈科集》的輯校本,使我們得以能全面目睹這位湘中才子的風采。(《中國文學史上一個燦爛的星系:三袁身旁的另兩個亮點──黃輝與江盈科》)

演講稿中因囿於篇幅,對江盈科的具體介紹並沒超出《三袁傳》,倒是有了一個對公安派整體的描述,並列出了《中國文學史上一個燦爛的星系:公安派主要成員流覽》,列舉出了三袁、黃、江以外的二十六位成員。演講稿改變了三袁傳中按功績大小的排名順序,改成了按參加公安派的先後排名。還增加了《中國文學史上一個燦爛的星系:公安派一般成員及追隨者和支持者》,增加了十五位名單。這樣公安派名單到此總共已列出四十六位。

而到了本世紀初,又在一部電影文學劇本《大明縣令袁宏道》(該劇二○一一年已由中新社湖北分社出品,並參加了香港國際電影節)中,將江盈科作為「男二號」與袁宏道肩並肩登上了銀幕,演繹了一段「袁江二公」的故事。雖然電影不同於學術,免不了情節的渲染,但我著意把握了史實的依據。如下列舉一二鏡頭:

吳縣縣衙後堂客廳 日

縣衙後堂客廳裡,擺著一個還燃著餘燼的火盆。火盆四周圍著一圈人,但都歪七豎八的睡著了,鼾聲陣陣。他們是袁宏道、江盈科、袁中道、方文僎、王穉登、張獻翼等人。一縷晨曦照在張獻翼的紅袍上,特別醒目。

照在張獻翼紅袍上的晨曦漸漸變成耀眼的陽光。

忽然,有鑼鼓聲傳來。聲音越來越近,越來越熱烈,但客廳裡鼾聲正濃。

徐縣丞疾步走進客廳,見狀又著急又好笑:「各位先生醒醒!街上來了好多春景,到縣衙給袁先生拜年來了!」

吳縣縣衙大門前 日

縣衙前廣場,鑼鼓喧天,拜年鬧春的獅子、龍燈、採蓮船等接踵而至。

袁宏道等人出現在大門旁,炮仗響起,鑼鼓更烈,廣場上歡樂成一團。袁宏道等人興奮不已,連連向廣場上的人群拱手致意。

一陣巨大的鑼鼓聲咚咚而來,幾乎壓倒了廣場上所有的聲音。原來是幾隻獅子和一群父老,擁著一面大鼓、一把萬民傘、一塊牌匾進了廣場。一群父老中有吳老四及天平山設堂審案時出現過的幾位老農,尾隨的人群中有吳阿秀的身影。牌匾上是四個金色的大字:仁明父母。

……全場爆發出經久不息的喝彩聲。一忽兒,喝彩聲又變成「袁先生、袁先生、袁先生」的陣陣呼喚。這時江盈科高聲道:「父老鄉親們,我也來代袁先生與大夥樂一樂吧。我即景吟首《迎春歌》,大夥說要不要得哇?」

全場同樣如雷般的回應道:「要得!要得!要得!」

江盈科於是放聲朗誦道:

太平盛事故無匹,

縱極繁華未為失。

但願時和年穀豐,

歲歲迎春如此日。

全場一片叫好。這時一匹馬來到場外,一衙役跳下馬急急的穿過滿場人群,來到江盈科面前:「稟江先生,我們縣衙也聚集了很多春景,要給你拜年,請你快回去!」

袁宏道聽到了衙役的話,忙對江盈科道:「你快走!免得百姓久等。我讓家弟陪你去。」

江盈科、袁中道匆匆向袁宏道等人拱拱手,廣場上的人群自動給他們讓開一條走道,並響起熱烈的「但願時和年穀豐,歲歲迎春如此日」的齊誦聲。江盈科和袁中道在這熱烈的巷道中邊走邊高拱著手,激動不已。

袁宏道望著眼前的場面,熱淚盈眶,嘴裡也加入了場上的齊誦。

以上算是一位三袁故里研讀者,已走過的一段對江盈科的認知和推崇的歷程。但學無止境,學海無涯,對盈科的認知還遠遠沒有結束。於是在韓國訪學後就已開始資料準備,並進行了十多年的框架構建,旨在全面介紹公安派的新作《公安派傳》中,再次對公安派有了更清晰、更高遠的認知。該作將繼續按先後排名、按功績論述,正式提出公安派「七大領袖」的認證,這就是袁宗道、黃輝、陶望齡、袁宏道、江盈科、袁中道、雷思霈。而對江盈科,將正式推出一個專節:《袁宏道之最同志、公安派之副旗手》。

比起三袁傳中江盈科條目的數百字,目前的專節初稿已達數千字,計畫是一萬字。因是進行式中的未定稿,加上我目前旅居南方,公安派資料尚存放公安老家,難以校正,也就不便在此照引,暫且只能一展專節中三個初擬的小標題如下:

袁宏道之最同志

公安派之副旗手

中華諧謔十大奇書之《雪濤諧史》

《袁宏道之最同志》和《公安派之副旗手》兩小節,思路和論述由《三袁傳》、《從袁宏道、三袁到公安派》發展而來。《中華諧謔十大奇書之〈雪濤諧史〉》一節,是在《公安派傳》進行中特別增加的,是對盈科進一步的認知。

這是在流覽盈科以前不大被重視的笑話小品時,幾個偶爾的發現使我又驚又喜,也愈發增加了對盈科的喜愛與欽佩。這是因為少時在老家孟家溪(三袁出生地),從大人口裡聽講過、也向小夥伴們傳播過一個笑話,說是有個人中了箭去醫院,醫生用剪刀剪斷箭杆就說行了。那人說箭頭還在肉裡呀,醫生說我是外科,肉裡的要找內科。沒想到盈科《雪濤小說》中「有醫者」一篇早已記其事。

還有在上世紀八○年代主編一套地域性民間文學集成時,收錄過這樣一篇笑話:說是兩人打鬥,一人說我在樓上你能把我騙下樓嗎?對方說你先下了樓我把你騙上樓再把你騙下樓。這人聽信了對方的話下了樓,於是上了當。又沒想到盈科《雪濤諧史》中「少年在樓下」一篇也早已記其事。

看來盈科的系列笑話小品成了後世笑話的源流之一。特別在其笑話小品代表作《雪濤諧史》中,還見到作者一大批朋友如三袁等的傳聞軼事,更體現了時代和人文價值。如下僅舉特別精闢的「袁中郎」一篇即可見一斑:

袁中郎在京師,九月即服重綿。余曰:「此太熱,恐流鼻紅。」其弟小修曰:「不服,又恐流鼻白。」

和袁宏道不僅以大量清新明快的詩文刷新一代文風,更以《瓶史》、《殤政》、《廣莊》、《西方合論》等等一批奇書卓然於世一樣,江盈科也不僅以大量詩文為公安派造勢,而且以《雪濤諧史》等一個系列的笑話奇書大放異彩,這也是公安派兩位正副旗手高於公安派中諸多同仁的地方。

順便公佈一下的是,進行中的《公安派傳》到寫作本文時已列舉出近九十位公安派成員名單。公安派成員到底知多少?鄙人還在探索中。這個九十應該還不是最後的數字。

以上就是《晚明公安派副帥江盈科研究》引發的一位三袁故里研讀者,對江氏認知的一個簡要回顧。旨在是向覺明君報告,同時與讀者諸君分享。雖然這不能與覺明君的洋洋大著相比,卻能說明三袁故里研讀者何以對江盈科及《晚明公安派副帥江盈科研究》如此看重。

其實二○一四年回到三袁故里,在為另一部《袁中郎學佛》(翁心誠著)寫的一篇小文中,就有過這樣一段文字:

……除了與心誠君再次當面討論他的書稿,會見剛完成洋洋大著《江盈科研究》的臺灣文化學者張覺明君等,儘量杜門不出、關門謝客,如是者兩月有餘。

《晚明公安派副帥江盈科研究》又是件好事喜事。盈科(進之)是中郎除自家兄弟外最重要的摯友和公安派同道,世有三袁兄弟,亦有袁江二公;中郎在吳縣舉起公安派大旗時,正是盈科並肩站立身旁。前些年出了《江盈科集》(黃仁生輯校),現在又有了《晚明公安派副帥江盈科研究》,這是對袁宏道和公安派研究一種令人振奮的拓展。覺明君還將接連推出公安派系列的《雷思霈研究》、《袁宗道研究》、《曾可前研究》等等,這將是個盛事,亦將給鄙人已在進行的《公安派傳》提供重要參照。不及遵覺明君之囑為該書寫點什麼,僅此以示祝賀。(《他「更重要的一面」:「禪擘」袁宏道——〈袁中郎學佛〉序》)

後來見到了熊禮匯教授關於本書的序言,我完全認同其對本書的總體評價,尤其贊同其「本書一大特點,即論述每一個問題,學者們的看法基本上都原模原樣彙聚到了一處。這種一網打盡式的引用方式,使得全書具有很強的學術『全息』性。加上書中所列專題明細而又系統化,《晚明公安派副帥江盈科研究》直可視為江盈科研究的學術檔案」之評語。我知道珞珈山的學者是很嚴謹的,熊教授寫作此序前後幾次與我通過電話,他的評價是慎重的。包括其指出的「他人的觀點說得清清楚楚,而本書作者的觀點卻淹沒其中」的不足之處,也是很中肯的。

這裡,我也補充和強調兩點意見:

第一,我認為《晚明公安派副帥江盈科研究》的問世可謂出手不凡,別開生面,以其令人歎為觀止的巨量史料,一舉成為一部江氏研究的集大成之作。它與已經面世的《江盈科集》輯校本,將成為江氏研究以至整個公安派研究的奠基石之作。鄙人喜好此種主要憑史料說話的基礎性專著,而且認為這正是當前公安派研究的急需。即使該著全憑史料,述而不作,也不失為一種體例。

第二,本書的成功顯然在於史料之巨,而不足之處也恰恰在於此。這使我想起當年錢謙益評價袁中道詩文時,那句「有才多之患」的話。這裡正好借過錢氏話來說:《晚明公安派副帥江盈科研究》也有「材」多之患。書中有些間接性、純知識性的引文,是否可以去除一些?比如第三章《生平事蹟》之第三節《漫長的科舉歷程》,其中又分童試、歲考、科考、鄉試、會試、殿試、數困場屋七小節,前六小節是否可略去或壓縮?錢氏還有中道詩文「去其強半,便可追配古人」之語,值得我輩記取。

總之我相信《晚明公安派副帥江盈科研究》的問世,將會在以後的江氏和公安派研究中逐漸顯示出它的作用和價值。尤感欣慰的是覺明君父輩是從三袁故里移臺的,覺明君既是臺灣人也算公安人,而黃仁生教授正是桃源人。想不到四百年後因江盈科和公安派,公安、桃源又走到了一起。什麼時候將黃、張兩位江氏專家,加上幾位碩博生,邀集到三袁故里一聚呢?

寫到這裡又忽然想起若干年前接到熊禮匯教授的一個電話,說是要去開一個古代散文方面的會,要見到黃仁生教授。我當即在電話中請他轉告黃教授:公安派研究會認為如果公安派有一個「黨委」的話,袁宏道就是「書記」,江盈科就是「副書記」,熊教授會心地哈哈大笑。不久熊教授又電話告知:黃教授得知盈科被追認為「副書記」,亦欣然大笑。看來那次的玩笑,還真是開對了。

原湖北省炎黃文化研究會公安派文學研究會理事長、國家一級作家 李壽和

2016年仲夏,稿於深圳前海灣畔——廣州珠江之濱

|