何偉雄猴急了一個暑假,最終沒能感天地泣鬼神。百里玉妝矜持的媽媽完全明瞭他的心思。

何偉雄知道,癥結在百里玉妝。少女傳統和現實的道德防禦機制實在讓他琢磨不透。抱怨吧,於事無補;不抱怨吧,窩在心裡的火苗子一個勁兒往上躥。「照理說,應該水到渠成了!」苦笑著,不住搖頭,暗自叨咕,「男人男人,為什麼有那種激情!活得好好的為什麼偏要娶媳婦!」

後來兩人雙雙分配到中央一個部的下屬單位……在百里玉妝下放農村的那批人裡本來沒有何偉雄,何偉雄的家庭和社會關係並沒有「污點」。但執意跟隨,向領導編了不少理由,幾經周折,也來到京畿遠郊、長城腳下的這座古城。再後來風雲突變,作為「逍遙派」成了「五七」幹校的首批學員,就住在小山包的另一間屋舍。

熱戀啟動並強化了大腦的專屬細胞群。何偉雄和百里玉妝雖然「雞犬之聲相聞,老死不相往來」,但兩人的感情並沒有因為種種變故和人為的阻隔稍稍冷卻。現在,百里玉妝對何偉雄的思念變成了夢裡大餐。不過,夢境畢竟是夢境,都是一閃而過大塊大塊的畫面,且模糊者多,清晰者少,苦澀者多,甜美者少——已經心滿意足了。

此時,似睡似醒亦幻亦真的夢境由梅江切換到了長城。

……百里玉妝立在長城殘垣上,滿眼是扭曲的栗樹,稀疏的灌木,雜亂的山石,衰敗的蒿草,龜裂的土地,窮酸的沙河,斑禿一樣的殘雪;大地灰濛濛一片,由腳下延伸到遠方,和灰濛濛的天空交融。壩上吹來凜冽的寒風刀子般割著她的臉,打透了棉衣,透心地涼。攀登長城的興致一掃而光。

不知為什麼,她看見沉睡殘破的長城,沙河矮柳支架著的懸冰,荒草林木在風中的呼號,總感到有個孤苦伶仃的倍受凌辱的老婦人在眼前晃動,老婦人衣裳襤褸,瘦骨嶙峋,白髮蓬亂,滿臉溝壑,灰頭土臉,正用乾裂的老手揉搓矇矓的老眼在寒風中訴說,哭嚎。

她不由得想起遠在梅江的媽媽,「媽媽也在哭泣,訴說……女兒卻不在身邊……」

這種感覺始於去年。

年末的一天,她和何偉雄冒著清雪步行二十多裡登上長城,在長城頂上見到上述情景,根據當時的感受,在垛樓裡謅了一首小詩,用白灰條寫在青磚牆上。

睡蟒方醒已傷身

枯枝敗草欺鴉林

裂膚揉幹老婦淚

一夜大雪填不平

「難道,大雪真地能掩埋人世間的不平!?」她一直在問自己,不得其解。

夢裡的她依然疑惑,依然感歎。

迷蒙中突然一隻大腳向她踹來。那是踹向陳阿姨穿著軍用翻毛皮鞋的腳。踹在後腰眼上,她翻身墜穀,眼看就要落到亂石堆中,何偉雄張臂把她接住,兩人滾進酸棗叢。她完好無損,何偉雄卻被尖刺紮得鮮血淋漓。

驚魂未定,又不知從哪裡竄出一匹灰狼張血盆大口撲來,好像灰狼也穿雙軍用翻毛皮鞋。她和何偉雄拼命呼喊,撒腿就跑,可是怎麼也挪不動腳步,心急,往城牆上爬。何偉雄拉她,眼看要爬上去灰狼卻叼住了她的腳,腳很疼;她隨著碎磚和蒿草滑落,剛好掉在灰狼口中……

「偉雄!快救我!」

她拼命呼喊,異常恐怖。

「醒醒醒醒!」鄰被的李瑞珍使勁兒搖她,摸到一把冷汗一把淚水,掀被把她攬進自己的被窩。

2

她在李瑞珍的懷裡壓抑著哭泣,渾身抽動,心怦怦地跳。李瑞珍用粗燥的手摩挲她的後背,連連壓驚:「好閨女好閨女,別怕別怕,做惡夢了,夢裡的事不是真的,別怕別怕……有阿姨呢,阿姨明天給你叫魂……誰欺負你阿姨明天打他……」

李瑞珍給她擦淚,自己也熱淚湧流。

一老一少兩個女人的淚水流在一起,揉在一起。

此時的百里玉妝已經分不清是李阿姨還是媽媽了;天天都在想媽媽,今晚果然投入了媽媽的懷抱。

南北大炕的女人們相繼進入了淺睡眠狀態,也許百里玉妝的驚叫觸到了女人們神經的警戒點,漸漸地,鼾聲競技也進入了舒緩階段,猶如奧運會的足球比賽,在一陣急攻快打過後開始了後場倒腳,控制節奏。看來女人們深諳其中的道理。

「阿姨,我夢見仇廣軍把我踹到長城底下,野狼追,腳疼,跑不動……」百里玉妝抽泣著斷斷續續地說。蒙頭的被子隨著抽泣鼓動。

李瑞珍用枕巾給自己和百里玉妝擦擦淚水,極力安慰:「好閨女別哭了,我知道你委曲,你怕,可哭有什麼用?告訴你,遇到天大的事也不要哭,不當孬種。哭,怕樹葉掉下來砸著先抱腦袋哭,早亡國滅種了!你摸摸這兒……」說著把百里玉妝的手拉向自己的大腿,「這是什麼?」

「疤……」

「對。一九四二年,抗日戰爭最艱苦的時候,小日本在長城沿線搞無人區,燒房子,挖壕溝,並村,抗日武裝活動範圍不斷縮小。那時我是區婦聯主任。一回,小日本掃蕩進村,我沒來得及往山上跑鑽進了一家後院的柴禾垛,日本兵用刺刀向裡紮,剛好紮在腿上。從縫隙能看清那個小日本的臉,是個光嘴巴的娃娃;他好像發覺裡邊有人,顯得特別害怕。我心想,紮就紮吧,紮死也不吭氣兒。當時我手裡有顆手榴彈,弦就套在手指上。說來我真命大,剛好前院吹集合號,那日本娃娃兵怕死,轉身就跑,沒翻柴禾垛。小日本撤了,腿上的刀口流血。沒藥,就往傷口裡塞鹽,對,塞鹽,鹽就是藥,那年月上哪找鹽去!部隊衛生員才有一包。老百姓沒鹽就刮牆皮土用鍋熬成咸湯吃,敵人封鎖得厲害……塞鹽,我自己塞,那時真夠生性!你說那個疼勁兒呀,沒人敢看!反正我沒掉淚,也忘了掉淚!今天仇廣軍、馬開達們就是『小日本』,叫他們紮吧,踹吧,不興掉淚!記住了?我的好閨女!當然了,他們整不到你,重點不是你。可是眼前這邦小日本叫你無處躲無處藏,除非鑽到地底下……看他們怎麼個折騰法……」

百里玉妝不再哭泣,用手來回撫摩李瑞珍大腿上的疤痕。大腿細瘦,疤痕差不多有半個腿寬,挺深的坑。

「傷口還是潰爛了,生了白花花的蛐,不然留不下這麼大的疤,一到陰天下雨就癢得心煩,恨小日本。仇廣軍、馬開達們並沒有抓住你的把柄。投胎投到有錢人家不是你的罪過。你給親爸爸寫信就是『裡通外國』?哪家兒女不興給親爸爸寫信?別怕,狗肉貼不到羊身上,他們給你列的罪狀根本不成立!嚇唬人的!你的膽兒比兔子的還小,看嚇成這樣!別怕別怕,明天我給你叫魂……」

李瑞珍說到激憤處,乾脆掀起被子。百里玉妝馬上又把被子蒙上。

| FindBook |

有 9 項符合

雪落軒轅台:客家女哭長城的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 電子書 |

$ 462 |

小說 |

$ 521 |

中文現代文學 |

$ 561 |

小說/文學 |

$ 580 |

中文書 |

$ 581 |

小說 |

$ 594 |

小說 |

$ 594 |

現代小說 |

$ 594 |

文學作品 |

電子書 |

$ 660 |

小說 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

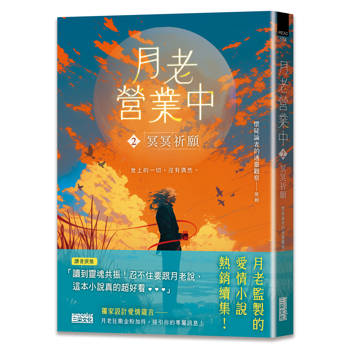

圖書名稱:雪落軒轅台:客家女哭長城

一部在人類文明史上

空前規模的浩劫中

散發人性善良光輝的小說

小說揭示在人類文明史上,空前規模的文革浩劫中、黑暗中,仍可見人性善良光輝和真摯的愛情。

美麗善良的百里玉妝是梅江畔的客家女兒,大學畢業,由於父親是泰國的富商,有「裡通外國」之嫌,與戀人何偉雄下放到軒轅台下的古城,一九六九年正在「五七」幹校勞動。百里玉妝在破「四舊」的焚書堆中偷讀孔孟典籍,作了批點並寫了讀書筆記卻遺失了。專案組發現百里玉妝批點過的孔孟典籍,在地下戰備洞對她進行了非人的折磨,不堪凌辱的百里玉妝在長城內外逃亡。在朋友的幫助下,縣革委會決定「反革命」帽子暫時不戴。烈士家屬李夢生的母親花大娘十分希冀百里玉妝做自己的「兒媳」,企盼生個孫子延續煙火,看到挨批鬥的百里玉妝遭到造反派毒打,便搬出縣革委會主任巴宗撐腰,把她搶回,與李夢生成了親,並且懷了孕。縣革委會副主任、縣武裝部長意外得到百里玉妝那本「讀書筆記」,確認是「現行反革命」罪的鐵證,將百里玉妝判了死刑。行刑後,軒轅台下漫天風雪,乾媽李瑞珍和花大娘用那把長城抗戰軍刀從她腹中剖出一個男嬰。

作者簡介:

抱峰

1936年生,曾獲海外文軒網2013年二等獎,著有《愛的依戀》、《伯樂的來信》和《狗界的快樂》等。

章節試閱

何偉雄猴急了一個暑假,最終沒能感天地泣鬼神。百里玉妝矜持的媽媽完全明瞭他的心思。

何偉雄知道,癥結在百里玉妝。少女傳統和現實的道德防禦機制實在讓他琢磨不透。抱怨吧,於事無補;不抱怨吧,窩在心裡的火苗子一個勁兒往上躥。「照理說,應該水到渠成了!」苦笑著,不住搖頭,暗自叨咕,「男人男人,為什麼有那種激情!活得好好的為什麼偏要娶媳婦!」

後來兩人雙雙分配到中央一個部的下屬單位……在百里玉妝下放農村的那批人裡本來沒有何偉雄,何偉雄的家庭和社會關係並沒有「污點」。但執意跟隨,向領導編了不少理由,幾經周折,...

何偉雄知道,癥結在百里玉妝。少女傳統和現實的道德防禦機制實在讓他琢磨不透。抱怨吧,於事無補;不抱怨吧,窩在心裡的火苗子一個勁兒往上躥。「照理說,應該水到渠成了!」苦笑著,不住搖頭,暗自叨咕,「男人男人,為什麼有那種激情!活得好好的為什麼偏要娶媳婦!」

後來兩人雙雙分配到中央一個部的下屬單位……在百里玉妝下放農村的那批人裡本來沒有何偉雄,何偉雄的家庭和社會關係並沒有「污點」。但執意跟隨,向領導編了不少理由,幾經周折,...

»看全部

目錄

第一部 榛莽鴛鴦

第 一 章 長城苦寒北風狂 尋個暖夢回故鄉

第 二 章 月皎竹暗梅江碧 嶺南才俊靜夜浴

第 三 章 兀山嶙峋挺瘦骨 老樹孑立拔硬身

第 四 章 昏話昏喻昏睡人 驚天驚地驚鬼神

第 五 章 隆冬破曉貓咬耳 梳把枯草烤凍棚

第 六 章 棟樑反成彎勾了 抹洗塵封塵不封

第 七 章 忤逆劫掠生身母 家徒四壁守荒塚

第 八 章 弱肉強食蔑善惡 兔懷六甲變凶婆

第 九 章 恨怒想望榛莽戀 負氣要做旱鴛鴦

第 十 章 蠻蹄威踏野合偶 悲唱客家怨婦歌

第十一章 精光肉蛋號寒鳥 瑟縮呼喚太陽升...

第 一 章 長城苦寒北風狂 尋個暖夢回故鄉

第 二 章 月皎竹暗梅江碧 嶺南才俊靜夜浴

第 三 章 兀山嶙峋挺瘦骨 老樹孑立拔硬身

第 四 章 昏話昏喻昏睡人 驚天驚地驚鬼神

第 五 章 隆冬破曉貓咬耳 梳把枯草烤凍棚

第 六 章 棟樑反成彎勾了 抹洗塵封塵不封

第 七 章 忤逆劫掠生身母 家徒四壁守荒塚

第 八 章 弱肉強食蔑善惡 兔懷六甲變凶婆

第 九 章 恨怒想望榛莽戀 負氣要做旱鴛鴦

第 十 章 蠻蹄威踏野合偶 悲唱客家怨婦歌

第十一章 精光肉蛋號寒鳥 瑟縮呼喚太陽升...

»看全部

商品資料

- 作者: 抱峰

- 出版社: 釀出版 出版日期:2014-06-19 ISBN/ISSN:9789865696214

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:554頁

- 類別: 中文書> 華文文學> 小說

|