引文

那年,天一直陰沉沉的,不斷下雨。雨水從屋頂流下來,濺落在地上嘩嘩的響。細雨迷濛的日子,水珠懸在高處,時不時滴下來,一點兒聲音也沒有,像虛構的一樣。到處濕漉漉的,空氣中彌漫著腐味。牆角的泥灰脫落了,露出磚塊,生出黑乎乎的黴斑。苔蘚生了又死,死了又生,一層壓著一層,變成又黑又滑的黏液順著牆角一點兒一點兒向上浸染,一直染到窗沿,染到門楣,染到屋頂,把整個城市染成灰黑的世界。沮喪的人們木然地望著滿天翻滾的陰雲,忘卻了太陽的模樣,忘卻了陽光明媚的感受。那年,留在人們心裏的是一片永恆的憂愁,一百年揮之不去的憂愁。

一 歷史

歷史是不真實的,林樸用手摸著那塊刻畫著字跡的磚塊,望著房間裏的黑暗一遍又一遍地自語著,歷史是不真實的。他覺得自己的頭腦異常清晰。他有一種興奮,這是他人無法體驗的興奮,不是歡欣不是懊惱,是寧靜,思想的寧靜,輪廓分明的寧靜。思緒像一條清澈的溪水,平靜無聲地流淌著。這條思想的溪流,閃著星光,載著往事與思考,靜靜地流過林樸的世界。他有一種深深融進黑暗的感覺,沒有恐懼,沒有退卻,沒有亢奮。這是一種只有在黑暗中才能擁有的異樣的自豪感。他想著,並不去費勁地在心裏搜索什麼,只是讓往日的故事自己浮出來。他不關注故事的連繫,也不關注故事的遺漏,只是想著,輕輕的,如同隨手翻著一本書,彷彿這是一種思想的愉悅,自由的愉悅。當生命不再屬於軀體,人站在兩界之間,思想會變得如此有力。死亡,那是無法描述的感覺。這是一份慶幸,在生與死的分界線上,竟然有這份靜靜思考靜靜體驗的慶幸。從恐懼到寧靜,從寧靜中生出從容。這是人的凱旋,任何人無從剝奪的真實的勝利。

透過窗口,林樸覺得他總能聞到一陣陣街上湧來的潮氣,總能聽到大一陣小一陣的雨聲。他躺著,在黑暗中想像雨水淌過街面,垃圾被沖到牆角,一堆一堆的。天上定是奔騰著陰雲,一批一批的總也散不去。那陰雲的上面,接近天宇,是不是正有一輪明月,用它憂鬱的銀光照亮著這世間翻滾的黑雲呢?太陽,或許有一天會從天邊升起,散去的雲彩會在蔚藍的天空中飄蕩。對的,日月星辰是永恆的,不用擔心,不要失望,但要等待,耐心地等待,等待陽光照亮中國人的那一刻。

萬物皆有命。林樸想起邊步年少時說的話,林樸覺得自己在黑暗中微笑著。年少時,邊步自稱自己是個偉大的自學者,平日裏老想些玄而又玄的事情。打小便滔滔不絕地說話,常常語出驚人,讓人摸不著方向。命,不因大而永存,不因弱而早夭。這是我們文明的精髓所在。這是他年輕時代的悟世心得。專制強權者以為受命於天,其實不是,在強權下受苦才是這時代的命啊。中國人都知道有命,卻沒人清楚命是什麼。世間有些東西本沒有一個清晰的存在,它們到處飄蕩,它們就在你身邊,卻看不見抓不著。為何卑劣的人總能在民眾之上作威作福?為何民眾要忍氣吞聲任其奴役?謊言,林樸彷彿回到了年輕時代的那一刻,看著邊步用手指著天,謊言。但僅僅歸罪於謊言是不夠的。命,這是植根在每個中國人心中的永遠說不清的神祕。命,中國人悲哀的源泉。林樸你要記住,謊言與命,中國人的根本呢。

年少多麼有趣,總以為這世界很薄一眼就看穿了紛雜的外表。年少荒誕自以為是,可年少實在是美好的,激憤而無須承擔任何責任,哪怕是一點兒思想的責任呢。或許,林樸靜靜地想著,命,本質上是不該去揣摩的祕密。一生中為什麼非得遇見這些人這些事而不是另一些人另一些事呢?像在夢裏,你想跑卻邁不開腿,你想叫卻沒有聲音。仔細想想,命之於人實在是無奈的。希望的總是沒有發生,害怕出現的卻不期而遇。誰安排了這一切呢?或許從沒有誰,本來就是這樣。當你經歷了人生,回頭反省,真的就是這樣啊。邊步好像是對的,人唯一能做的只有順從。順從,這是多少先哲苦思冥想的結論啊。世界上只有中國人才理解順從的真實含義。燦爛的文明啊。

林樸撫摸著刻字的磚塊,他不再去想邊步是在多麼可怕的酷刑中告別生命的。他多次在黑暗中想像的那撕心裂肺的情景,還有邊步的哀嚎,此刻淡出了他平靜的心。他在黑暗中看見了邊步的父親,一個乾瘦的教書先生。在林樸記憶中很少聽見他說話。很多教書的人平日裏都是沉默寡言的,這不奇怪。不喝酒,說喝酒誤事兒,其實老先生也沒有什麼正經事好誤的呢,只是習慣謹慎而已。如果有人問他時事,他總是說,不知道,沒興趣,不關心之類的話。林樸小時候常見老先生一個人沒完沒了的看書。書就那麼好看嗎?可惜沒等邊步成人老先生就病故了。如果人真有遊靈,他一定會為性格截然不同的兒子無可奈何地操心著急吧。這或許就是命。如果邊步長大後,並不承接他父親好書的品性,不識幾個字,也許會是一個街頭的小混混,然後呢,趁亂跟著一撥撥叫喊革命的人瞎起鬨,誰也說不準哪天他不會成為前呼後擁的將軍或者腆著大肚子的官員,他那雙鏡片後面的小眼睛一定閃爍著莊嚴而又慈祥的光芒。

林樸覺得有一群老鼠在雨中匆匆溜過街面,聚在附近的角落裏嘰嘰地叫著。牠們在議論什麼呢?是不是在暗地裏討論什麼鬼主意呢?好長一段時間林樸靜靜地躺著,睜著眼睛凝視著黑暗中那塊思想的銀幕。黑夜似乎沒有盡頭,把一切都收藏起來,掩蓋起來,像雪,當雪鋪滿大地時,那景致一片白,無盡地伸向天邊,世間的一切變得簡單而不可信。當雪融化的時候,世間又回復到本來的骯髒與猥瑣,雪掩飾著一切啊。

一百年,一百年如此,還要有幾個一百年呢?時間對於中國人還有意義嗎?思考吧,中國人,認真地想一想未來,中國的未來吧。林樸心裏突然掠過一絲激憤,很快便平靜下來,像是對他自己對黑暗中的無夢的所有沉睡的中國人的輕輕呼喚。歷史是不真實的,這是個結論還是個問題呢?在不真實的歷史中,人活著還有什麼意義呢?空虛與灰燼,偽善與可恥,無休無止地輪迴著,一千年,一萬年。醒醒吧黑暗中的人們,如果永遠這樣絕不會等到天明的那一刻啊。

在這漫長的黑夜裏,曾經的憤怒,恐懼和絕望的痛苦,那種深刻的憂愁,現在都淡去,一切都安靜下來。平靜的思索,平靜的憤怒,平靜的恐懼。生命正在遠離,一點兒一點兒地從身體中剝離出來。林樸越來越清楚地意識到生命漸漸接近終點。他覺得自己像一個帶有職業冷漠的醫生無關痛癢地注視著垂死的病人一樣靜靜地注視著自己生命的最後時刻。安詳,安詳是一種自在的狀態,還是一種深潛於心的高貴品質呢?或許就是一個勝利,一個自我的勝利,一個在人世間活過的人的勝利吧。這人間,我曾是其中的一員,這是無法抹去的我的曾經的存在。逝去的親人與世間掛念的親人這一刻彷彿都聚在一起,在這黑黑的空間裏飄動著,凝視著。一個靜靜的聚會。空中蕩漾著聽不見的音樂,那樣舒緩,像一隻慈祥的手,輕柔地撫摸著每個人的臉龐。呵,安詳,崇高的安詳,一個真的境界啊。

林樸覺得外面的雨聲小了,他傾聽著他以為有些稀疏的雨聲。雨滴在黑暗中輕盈地落下來,沒有聲音猶如這一刻思緒的平緩。他看到腦海中飄過來的父親二字。父親,對他來說只是一個概念,一個含混的概念。他不知道父母是個什麼模樣,回憶不起一點兒被父母撫慰的感覺。那是極遠極遠的日子,遠出了他的記憶。雙親去世時他還什麼也不懂,什麼也不能記憶,他甚至沒有見過父母的照片或者可能的畫像。姐說過,抓父親的那天把家裏抄了個遍,凡是有字的紙都裝進麻袋拿走了,家裏什麼也沒剩。林樸回憶著。姐說我像父親,非常像,其實姐未必記得那麼真切呢。父親是怎樣涉及到造反的事的,姐也不清楚。她不記得父親是如何帶著全家逃到這個城市來的。那時還沒有你,姐是這樣說的。那是一段長長的隱居的日子,顫慄而平靜。父親被朝廷處死後,母親也去世了。姐常說,林樸呵,那是多麼艱難的日子,全靠但叔把我們拉扯大呀。

那年,但叔家鄉大旱。整村整村的老少棄家逃荒。但叔拉著輛木車載著乾瘦的兒子和浮腫的老婆背井離鄉,一路乞討。那天,走了好長的路沒有碰上一戶人家。餓得實在走不動了,便停下來去尋野菜充饑。等他回來時木車和兒子不見了,老婆被扔在路邊睜著絕望的眼睛死了。到處尋找,什麼也沒有,連個打聽的路人也沒有碰上呀。他埋葬了老婆,哭了又哭,直到把人哭成個呆子。後來呢,流落到這城市。可憐的人呀,常常呆呆地蹲在家門邊的牆角。姐說,父親很同情但叔,常給他吃的穿的。看但叔露宿街頭,叫他到家裏來,但叔不肯呢。母親生你的那會兒,父親高興加之家務事又多,便收拾出雜屋讓但叔住進來幫幫家裏的忙。日子一長但叔便成了家裏的人。父親喜歡但叔,說他是真正的中國人,貧窮的中國人。要我們長大後尊重他愛他。姐說,記得父親問但叔的名字,但樂土,父親笑了,一定是鄉下教書先生給取的吧。那時代,不識字的人多,正式的名字往往請教書先生幫忙取呢。父母去世後,但叔安排了父母後事,在河邊的荒地上建了墳頭。誰知後來發大水把河邊的荒地沖走了大半邊,父母的墳也不見了。姐記得很清楚,大水退後,但叔領著我們跪在河邊,燒了些紙,但叔哭了很久,說了好多對不起的話。但叔四處打短工,姐拾破爛,三個人總算活了下來。那幾年,外面總是傳來好多驚人的消息。大街上曾經走過各種隊伍,但叔總是關上門不讓看。他說,總會有人作官的,什麼人作官都一樣,殺人的心沒變。但叔說得很對。幾年後,那是個冬天,挺冷的,來了幾個年輕人硬要租房子,給的租金多,但叔考慮再三還是同意了。有了房租,日子好了很多。這幫年輕人總是很忙碌,悄悄出去,悄悄回來,常和姐弟倆說話,講故事。在林樸記憶裏,他們是認真嚴格的老師,教他們識字,念書。啟蒙教育就是從那時開始的。

有一天,但叔突然提到父親,說是被砍頭的。這話十分沉重。但叔為什麼會突然這樣說呢?平日裏寡言的但叔定是時時在心裏痛苦地想著父母親的悲慘遭遇。林樸那時年幼,這話卻深深烙印在心底,滋生出難言的恐懼。這幼年時滋生的恐懼像塊大石頭一直擋在人生的道路上,怎麼繞也繞不過去呵。黑暗中,林樸緩緩地舒了口氣。他在一片平和的感覺中注視著記憶裏浮出來的往事。失去父母的悲痛不再像以前那樣壓抑他,他覺得自己快要見到父母了。是呵,或許這是一種真實的快樂,或許這正是生命之淡吧。林樸覺得他聽到了窗外水珠滴落下來的聲音,滴答滴答的。林樸想雨還在下呢,很小了。

完整的人生是由兩部分組成的。前一部分是你活在這世上,後一部分是活在兒女和親友的心裏,在兒女和親友往來的細微回憶中你鮮明地存在著,孫輩們也記得起你的慈祥。只有當兒女親友孫輩們離世時,你才真正走完一生。林樸感到父母的人生竟然這樣人為地被截斷了,無論怎麼說都是一種殘忍吧。哪年哪月,才會有這樣一個新的中國讓所有人有個完整的人生呢?

林樸想起小時候的情景,像所有人一樣,兒時不知憂愁的心情又回到心間。那時,常到河邊玩耍。林樸喜歡這條貼著城市流過的河。漲水時河水泛著黃泥,很混濁。大多數時候河裏平緩地淌著灰藍的清水。河邊靠著木船,有時很多。船帆落下來,人們把各種貨物搬上搬下,河水從船邊流過,流到天邊,流向令人困惑的遠方。想不出河水從哪裏來,是不是從極遠的地方繞過好多高山一路疲倦地流淌著,經過無數的日子才從眼前默默經過呢?那些在陽光下閃著光芒的波浪,也許它們記得沿途的風光和為生活奔忙的人們吧。

那是一個炎熱的季節,河岸上堆著些鼓鼓的麻袋,一股藥材的土腥味。有個人坐在旁邊,很瘦,戴眼鏡。林樸記得那眼鏡框是銅做的,黃黃的顏色。叫著林樸。孩子,幫個忙,去街上看看有沒有馬車過來。林樸去街上張望了一會兒,回來說沒有。那人便叫林樸也坐下,講講話。姓啥?姓林?是街那邊的林家嗎?噢,這一帶姓林的可不多呀。那人好像想了會兒又說,你父母不在了吧?你看,我說就是你們林家了。那天的情景林樸永遠記得,因為那人講起了父親。那人說,他是在別的城市聽來的,應該是真事吧。這事牽涉到造反的十二義士。造反的事情不幸敗露了。後來呢,讓朝廷抓去殺了。你父親,林先生,也是造反的,要推翻朝廷。贊助懂不懂?就是出錢出力的人。你父親就是十二義士的贊助人。當然不止你父親一個,還有很多人呢。傳說你父親組織人做炸彈,不過這只是傳說,未必可靠,有學問的人好像不會這樣的,當然也難說。你要記住你父親在傳說中很有名氣的。朝廷追查了好長時間,最後在這裏查到了。是欽犯,你父親。欽犯就是皇上親自點名要抓的人。那人還要說什麼呢,街那邊馬車來了,大聲吆喝,便起來去忙他的事兒。林樸記得自己在河邊站了很久,直到那人把麻袋全拉走,到街口時還回頭向他招招手。

就這樣吧,這就是歷史,人的歷史。在這片被謊言,欺詐和血腥籠罩的土地上,只有親情是至真至誠的,只有親情才能撫慰哭泣的心,只有親情才能照亮人生的道路。想到這裏,淚珠從林樸眼角滑落下來。世界的本質其實是很單純的。為什麼人們總要撇開親情的感召去損害他人剝奪他人壓迫他人呢?為什麼總是把邪惡的欲念裝扮得花枝招展呢?為什麼不從親情裏造就一個世間的善良和感恩呢?那些用無數人的生命堆砌的所謂豐功偉業,那些堂皇的說辭掩蓋著猙獰的面目和卑劣的貪欲。永遠輪迴著無恥和殘暴,一百年,還會有多少個一百年呢?哪一天,現代文明的光芒才能照亮黑暗裏的中國呢?哪一天,這世上才會有一個真正的新中國呢?

好一會兒,林樸躺在黑暗中,靜靜體會窗外的雨。雨是不是越來越小變得像霧珠一樣輕柔地在黑夜裏遊動飄舞著?稀疏的雨滴似乎慢慢地聚集著,聚成小水珠一滴一滴落下來,像一支歌曲最後的延長音,舒緩而又清晰。外面濕漉漉的街面上應該有竄來竄去的老鼠吧。嘰嘰地叫著,有些吵。林樸感到枯竭的身體離自己越來越遠,而思想卻這樣鮮活有力。人的一生其實不在於做了什麼,而在於你的心裏最終會留下什麼。無論是聖潔,是虛偽,是卑劣,是平凡,最終在你的心中都只是一種情緒。你可以把邪惡說成偉大,把殘忍說成慈悲,可你無法在心的深處改變真實的情緒。當喧囂的一切最終靜下來,當財富與權勢不再伴隨醜陋,你心中湧現的那份情緒才是真實的你。如果你一生平凡而謹慎,心懷仁愛,回首一生心中會因凸現的溫柔親情而充滿神聖的感恩。這是多麼聖潔的感覺啊。如果你一生有太多的較量,太多的欺詐,太多的殘忍,當生命垂暮之際你將無法驅散心中那種害怕掘墳鞭屍的恐懼。身後的世界或許就是一個清算的世界吧。

母親,林樸心中呼喚著,母親,當我們相會時,不會因為陌生而驚訝吧。記不起兒時躺在母親懷裏的溫暖,記憶裏也沒有母親倚門期盼的那份擔心的目光,甚至也沒有母親眼角晶瑩的淚光。她該是多麼希望自己的雙手能扶著兒女成長,但她沒能做到啊。遺憾的母親,一個永遠淌著淚水的母親啊。十二義士,那是多麼遙遠的故事,遠遠的退到歷史的深處。沒人再提起他們曾經閃著光芒的崇高理想,沒人再為他們的犧牲而感動,更沒人知道默默的母親也為中國的總是那麼遙不可及的未來貢獻了自己的生命。那些後來的喧囂的人們,他們究竟要推翻什麼呢?崇高的理想成了骯髒的謊言,成了兇殘和壓迫的遮羞布。他們真的什麼也沒有推翻過,一點兒也沒有呵。革命變成了通向富貴的邪惡之路。母親呵,這或許就是我們的命吧。沒法逃避,只能默默忍受。忍受,這是祖先遺存下來的中國人的德性。忍受,永無止境的忍受,永無止境啊。

一切都過去了,過去了。曾經的掙扎和呼號都退得遠遠的,像扔進無底深淵的石塊,瞬間變成一個小黑點,沒有回聲,沒有。

林樸覺得在黑暗中看見了那位老人,依舊是穿著寬大的灰袍從眼前走過。涵伯,一生飄來飄去,真像歷史的魂魄。林樸又聽見了涵伯的聲音,人只是一個永遠的行者,他說,生是為了死,生的目的是死,沒有生就沒有死。是呵,涵伯,不經歷人生的蒼涼是悟不出這些道理的。那不是輕視生,不是厭世,那是熾熱的愛呵。世間又有幾個人能站在生死之上俯視人生呢?沒人會把涵伯寫進歷史。涵伯不是謊言,他是房屋的柱子。姐夫也是。可惜,命運之手把智慧投向了一個錯誤的時代。姐夫屬於未來,未來的中國需要姐夫那樣的智慧支撐。林樸在黑暗中清楚地看見了姐夫睿智而有些沮喪的臉,看見了孩子小好音在笑著。在這黑暗中小好音依舊還是那個模樣。他無法設想這麼多日子過去了,他會變成什麼樣子。孩子,孩子啊。林樸的眼睛又濕潤了,他閉上眼睛讓淚水滴落到枕頭上。他彷彿聽到水之湄在叫他,林樸,林樸,一聲比一聲響。他張開嘴哽咽地說,之湄,你在這裏嗎?當他睜開眼睛時,他看見了空中飄忽的水之湄,聽見水之湄正輕柔地安慰他,林樸,別難過,孩子在這邊的世界裏正長大呢。他感到自己握住了水之湄的手,那手依舊是那樣溫暖柔弱。他說,之湄,天沒下雨啦,雨差不多停了,之湄,我們不再撐傘好嗎?水之湄在說話,聲音很小,好像收音機裏的電波忽強忽弱一樣,林樸呀,不用傘啦,這裏,沒雨呢,撐著傘,累呀。過了一會兒,水之湄又說,林樸呀,心結他們問你好呢。林樸心裏一驚,他似乎意識到自己頭腦要亂了。心結他們怎會和之湄在一起呢?他閉上眼睛,心中默默地叨念著,讓我思緒清晰吧,求求上天,讓我正常地想事吧。生命就要結束了,請給我最後一份清晰吧。

林樸努力使頭腦靜下來,他想讓思想平穩地運行。是呵,這是一份別人體驗不到的悄悄的像彌漫著的晨霧一樣的害怕。但是,他做不到,他聽到這空中到處都是聲音,很多很多人在說話。有一個人聲音很特別,仔細聽,那是米老闆在說什麼呢。林樸睜開眼,在黑暗中卻沒有看見米老闆的身影,只見米老闆的岳父岳母,那對慈祥的老人在一旁爽朗地笑著。兩位老人指指四周讓林樸看。水之湄領著學生和工人們擠過來。水之湄說,林樸,工人們都來了,來看望你。你看,大家都想念你呢。林樸在黑暗中抬起雙手,他想擁抱每一個人,雖然他並不習慣這樣。他覺得自己笑起來,心情突然很好。他大聲說,你們都在呀,你們都這麼好呀。林樸驚訝自己的聲音怎麼這麼大這麼響,好像在聽另外一個林樸高聲說著話。工人們嚷嚷地說,林老師,我們表決吧。林樸覺得很奇怪,問有什麼事要表決呢?現在是在開大會嗎?當然開大會呀,工人繼續爭著說,怎麼沒事表決呀,大事呢。林樸問什麼大事?林老師,你怎麼又忘了,建立我們工廠的制度,這是最大最大的事呀。林樸正想道歉,看見有人跪著,是見師傅。老見不斷地說,對不起,林老師,對不起,林老師。林樸歎了口氣,老見啊,是你的錯,更是我的錯。我們都對不起工廠的每個人。我真是愚鈍啊,為什麼沒有及時和大家一起建立完善的民主制度呢?林樸這樣想著,聽見工人們都低聲說,是啊是啊,林老師,我們都把這大事給忘了。林老師,現在還來得及嗎?正說著,林樸看見電影院的職工們抬著放映機過來。林老師,還是先放場電影吧。有什麼事兒,看完電影再說吧。

林樸在黑暗中聽見放映機嘎嘎地響起來,眼前出現了一個小銀幕。這小銀幕被投射在上面的光影照得越來越大,一直鋪滿整個房間。聲音很吵,最後變成無數的叫喊聲和轟隆隆的巨響。人們奔跑著,坦克,巨大的坦克從頭上軋過去,一輛接著一輛沒個完。到處都是士兵,槍聲一片。坦克在血肉中翻滾著鋼鐵履帶,四周濺起鮮紅的血。林樸雙手緊緊抓住被子,大聲叫道,別放了別放了。可放映機停不下來,怎麼也停不下來。職工們把放映機的電線扯斷,把放映機扔在地上,可就是停不下來,一直放著,放著種種嚇人的場面。城市燃起大火,人們在火中慘叫著。林樸閉上眼睛,但還是看得見。那大火烤得林樸臉上直痛。大火燒呀燒呀,直到把一切都燒成灰燼才平息下來。一片冒著餘煙的焦土,焦土之上站滿燒死的人,沒有眼睛沒有頭髮沒有衣服,血從焦黑的身體裏滲出來,一滴一滴地滴落在灰燼裏。

放影機的最後一束光熄滅了。好久好久,林樸睜開眼睛,一切又是靜靜的黑暗。沒有哭泣,沒有恐懼,一切慢慢地被拉得很長很長,一切變得很慢很慢。林樸意識到,很緩很緩地意識到身體裏感動的力量正一點兒一點兒消散在黑暗中,一去不返,留下的只有寧靜,心的寧靜,情感的寧靜,思想最後的寧靜。人的一生是由親友組成的。這是一個與親友互生互存的過程。越過生與死的界限,伸出雙手擁抱兩界的親人,那是何等聖潔的依念啊。林樸心裏鋪陳著一種平靜的輕鬆,淡淡的,像冬天裏田野上的薄霧,輕柔虛幻而有一絲寒意。這晨霧般的愉悅像遠處飄過來的若斷若續的童聲合唱。林樸凝神聽著,那是從外而來又由內而發的生與死的安慰。林樸覺得自己的眼睛在發光。黑暗變得親切起來。這世界多麼靜啊,靜得連一絲灰塵也沒有。

雨停了,那永遠的陰雨。晨光從窗口從門縫從房間所有的空隙擠進來。黑夜消退了,林樸的黑夜不再存在。房間越來越亮,空氣泛著螢光。在這美麗的螢光中,林樸看見姐和但叔的身影在飄動著。他在等,等待他們的到來。這是他生命中時刻依偎的人。他多想看著他們的臉,輕輕叫他們一聲。林樸覺得自己變得越來越輕盈,漸漸從床上從衣服裏從被子中飄浮起來。他升騰在空中,渾身閃著奇異的光芒。他看見房門開了,姐和但叔走進來,和他們倆一起俯視自己蒼白的身體。他看見姐和但叔的眼睛裏淚珠在晨光中閃爍。他在空中叫了聲姐但叔,聽不見,連他自己也聽不見。他想安慰他們,可自己卻順著一個旋轉的長長的洞滑走了,融進長洞那端耀眼的光芒中。

林樸去世了,靜靜地離開了人間。在這生與死混成一團的年月,在這沉默吞噬心靈的土地上,死亡顯得多麼平淡無奇。林貽椒和但叔沒有放聲痛哭,他們把林樸的身體擦洗乾淨換上衣服。但叔把林樸截下來的那條腿套進林樸的褲管裏,也穿上鞋。看著這棕黑色的斷腿,林貽椒既詫異又難過。那是軍醫截下林樸的壞腿後,但叔悄悄包起來拿回家,用鹽醃上,後來又曬又用油抹,背著林貽椒偷偷藏著的。但叔不讓林貽椒知道,是怕她傷心呀。死,有個全屍吧,能做的就是這些了。

林樸去世的消息很快傳到大街小巷,傳到四鄉八里。中國革命大廈裏裏外外擠滿了守靈的人,直到夜裏外地還有人陸陸續續地趕過來。人們燃起蠟燭,點著香,坐在大廈的空地上,坐在大廈附近的街上。入夜時分,中國革命大廈被燭光照得通亮。這座殘缺的大廈似乎被人們悲哀的火焰燃燒著。夜裏有人唱起了民歌。那是外地人,鄉下的。只有鄉下還遺存著那麼一點點兒古風,那麼一點點兒真誠無邪的情感表達方式。悽婉的歌聲滲進人們心裏,繞著中國革命大廈飄忽著。有人在輕輕地哭泣。

哎喲,河邊密密那個樹兒林,飛來只黃鶯叫不停。小哥哥呀小妹妹,交交黃鶯好傷心。維維喲那個蒼天,不顧喲人世情。帶走個好人,叫我淚不盡。哎喲,河邊茂茂那個桑兒林,飛來只黃鶯正悲鳴。小哥哥喲小妹妹,交交黃鶯好可憐。皇皇喲那個蒼天,不理喲人的心。送走個善人,叫我淚難禁。哎喲,河邊那個荊兒林,飛來只黃鶯靜一靜。小哥哥呀小妹妹,交交黃鶯歌且寧。渾渾喲那個蒼天,不變喲勞苦行。還我個良人,造我個世間平。

守靈的第二天,來了很多國內外的記者。現場報導的,採訪的,在坐著的人群裏來來回回地忙碌著。這場面人們很熟悉,看見那些記者們,讓人們心裏回憶起那些灰飛煙滅的悲慘往事。那是人們心頭永遠無法癒合的傷口,那是為了心底曾經的那麼一絲神聖的希望與抗爭而招致的災難。這就是命,中國人的命,註定要忍受的苦命啊。請把這一切記錄下來吧,去告訴天下所有的人,也告訴後世的人,我們這些活著,我們這些活過的人,我們是多麼不願把這世世代代的悲傷和苦難留給未來的人們啊。我們掙扎過,奮鬥過,可我們是多麼脆弱多麼無力啊。對不起,未來的人啊。夜裏,到處閃著照相機的鎂光燈。攝影的機器架得高高的。拍攝的燈光投射在守靈的中國革命大廈上,那佈滿灰塵的磚牆,粗糙而浸著鐵銹的水泥柱,在黑夜的映襯下像個不可理喻的骯髒的怪物,一個龐大醜陋的東西。

林樸的後事是依據他的遺願安排的。火葬。在曾埋葬他父母的那片河邊的荒地上,人們把木塊和樹枝堆得高高的。林樸的遺體裹著白布放在柴堆上。那是中午時分,沿著河岸全是送行的人,全是。當一股青煙升上燦燦的晴空時,沿著河岸傳來人們哭泣的聲音。有一位記者後來寫道,那火堆燃燒著,燃燒著林樸的遺體,燃燒著人們的希望與渴求。如果你置身於哭泣的人群中,你的心一定會顫慄。這是一個民族在訴說心中千年的苦難。這是一個在為渺茫的希望哭泣的民族啊。

林樸的骨灰分成三份。一份撒在河裏。這河水吞噬了他的父母,妻兒和無數不幸的人們。一份撒在曾是工廠的荒草叢中。那片荒草叢裏有過令人難忘的真摯笑語和友愛,那裏曾是貧困人的家,心靈的家。一份撒在北郊,那是埋葬過水媽媽,三姐和數不盡的受苦人的地方。戰爭的炮火轟平了幾乎所有的墳頭,像洪水沖過一樣,一切歸於荒草歸於虛無。很多很多年過去後,當那些曾有著鮮活記憶的人們都化為塵土後,人們對林樸對那些不凡往事的悼念,從每年清明的祭祀變成了書案上故紙堆裏的沉思。是的,是沉思,無奈的沉思。

林樸學的第一部文學作品是赫赫詩經。那是李荒他們幾個教的。很多年後,他還不時想起他們為詩的釋讀爭執不休的樣子。素冠素衣究竟是平日的衣裳,還是喪服或者囚服呢,不知道。

庶見素冠兮,棘人欒欒兮,勞心慱慱兮。庶見素衣兮,我心傷悲兮,聊與子同歸兮。庶見素韠兮,我心蘊結兮,聊與子如一兮。

| FindBook |

有 7 項符合

那年:革命年代的人性浮沉記的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 電子書 |

$ 420 |

小說 |

$ 528 |

小說 |

$ 528 |

小說 |

$ 540 |

小說 |

$ 540 |

現代小說 |

$ 540 |

文學作品 |

電子書 |

$ 600 |

小說 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

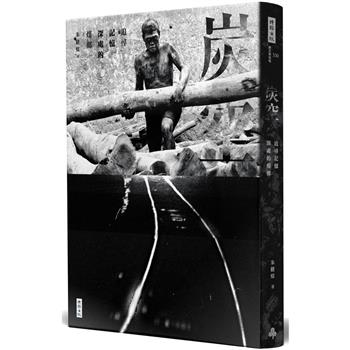

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:那年:革命年代的人性浮沉記

石頭市是一個河邊的小城市。林樸跟姐姐林貽椒在父母因為革命而亡後,與過世父母收留的外地難民但叔三人相依為命。

歷史動盪,曾借住過林家的年輕人後來成為左右中國局勢的兩黨首領,在激烈的內外鬥爭中,六人先後死去,而石頭市也不免捲入龐大潮流中,搖擺不定。

林樸成人後,先是成為小學老師認識了妻子水之湄,後來兩人又一起創辦慈善工廠,試圖建立起民主制度,讓所有參與的人能平等、自由地面對困難。但這個善意被政府摧毀,面對大軍鎮壓,即使是出發立意良善的意圖,也困惑著所有直面這場武力鎮壓的人們……

──以真摯的情感,於百年之後反省辛亥革命,見證人性的光輝與黑暗。

本書特色

作者透過自身對辛亥革命後的國家現象的觀察,為紀念辛亥百年而寫下這本反思革命的著作,以期見證在黑暗的時代中,人性最醜惡的地方,以及最光明的情感。

封面文案

何為公?何為私?

何為善?何為惡?

神聖工廠不大,那是林樸跟水之湄發起,集合了北郊的貧窮人家及戰亂流落來的難民們,一起工作的祈福毛巾廠。

可就是因為這樣民主的好工廠,林樸成了當局的眼中釘,被推上政治角力的浪尖。

在這個世界,想一心一意地做善事,怎麼這麼難?

作者簡介:

趙武陵

一九五○年生於湖北沙市,曾任湖北沙市財會學校教師,現已退休。

章節試閱

引文

那年,天一直陰沉沉的,不斷下雨。雨水從屋頂流下來,濺落在地上嘩嘩的響。細雨迷濛的日子,水珠懸在高處,時不時滴下來,一點兒聲音也沒有,像虛構的一樣。到處濕漉漉的,空氣中彌漫著腐味。牆角的泥灰脫落了,露出磚塊,生出黑乎乎的黴斑。苔蘚生了又死,死了又生,一層壓著一層,變成又黑又滑的黏液順著牆角一點兒一點兒向上浸染,一直染到窗沿,染到門楣,染到屋頂,把整個城市染成灰黑的世界。沮喪的人們木然地望著滿天翻滾的陰雲,忘卻了太陽的模樣,忘卻了陽光明媚的感受。那年,留在人們心裏的是一片永恆的憂愁,一百年揮...

那年,天一直陰沉沉的,不斷下雨。雨水從屋頂流下來,濺落在地上嘩嘩的響。細雨迷濛的日子,水珠懸在高處,時不時滴下來,一點兒聲音也沒有,像虛構的一樣。到處濕漉漉的,空氣中彌漫著腐味。牆角的泥灰脫落了,露出磚塊,生出黑乎乎的黴斑。苔蘚生了又死,死了又生,一層壓著一層,變成又黑又滑的黏液順著牆角一點兒一點兒向上浸染,一直染到窗沿,染到門楣,染到屋頂,把整個城市染成灰黑的世界。沮喪的人們木然地望著滿天翻滾的陰雲,忘卻了太陽的模樣,忘卻了陽光明媚的感受。那年,留在人們心裏的是一片永恆的憂愁,一百年揮...

»看全部

作者序

知我者,謂我心憂。不知我者,謂我何求。──《詩經‧黍離》

目錄

一 歷史

二 革命

三 婚姻

四 道路

五 頭菜

六 彗星

七 粉黨

八 世上

九 人民

十 夢境

十一 死狗

十二 研究

十三 林家

十四 辟穀

十五 泥路

十六 事情

十七 戶媽

十八 寂寞

十九 鹹菜

二十 春天

二十一 子曰

二十二 軍隊

二十三 性格

二十四 情節

二十五 日食

二十六 荒草

二十七 抗議

二十八 悖論

二十九 藕丸

三十 時局

三十一 學校

三十二 門前

三十三 分類

三十四 先兆

三十五 報紙

三十六 采薇

三十七 李荒

三...

二 革命

三 婚姻

四 道路

五 頭菜

六 彗星

七 粉黨

八 世上

九 人民

十 夢境

十一 死狗

十二 研究

十三 林家

十四 辟穀

十五 泥路

十六 事情

十七 戶媽

十八 寂寞

十九 鹹菜

二十 春天

二十一 子曰

二十二 軍隊

二十三 性格

二十四 情節

二十五 日食

二十六 荒草

二十七 抗議

二十八 悖論

二十九 藕丸

三十 時局

三十一 學校

三十二 門前

三十三 分類

三十四 先兆

三十五 報紙

三十六 采薇

三十七 李荒

三...

»看全部

商品資料

- 作者: 趙武陵

- 出版社: 釀出版 出版日期:2014-09-03 ISBN/ISSN:9789865696320

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:470頁

- 類別: 中文書> 華文文學> 小說

|