柳依紅是個充滿魅力的美麗女人。她有著姣好的外貌、詩人的灑脫和伶俐的口齒。她遊俠一樣行走在當代都市中,對男人有著非同一般的捕獲力,更令男人感到誘惑的是她纖細腰肢上的那一朵嬌豔欲滴的玫瑰。

人前,她是頭頂耀眼光環的著名女詩人;人後,她是在刀尖上舞蹈的黑色玫瑰。她渴望愛情又踐踏愛情,追求理想又玷污理想。她追逐名利,遊戲在幾個男人之間,極力維護著一個巨大的秘密,幾近崩潰,又幾度綻放。滾滾紅塵中,她是個在理想與現實之間掙扎的另類女人,終於有一天,她苦苦維繫的秘密破殼而出……

末日來臨之際,她忍不住捫心自問,這一切究竟是為了什麼?她如同飛蛾撲火般的一生,再次引領我們探尋了人性的高度和深度。

| FindBook |

有 7 項符合

從油菜花到罌粟的圖書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | 二手書 |

$ 150 |

二手中文書 |

$ 239 |

小說 |

$ 315 |

中文書 |

$ 315 |

現代小說 |

$ 315 |

文學作品 |

$ 315 |

大眾文學 |

$ 315 |

中文現代文學 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

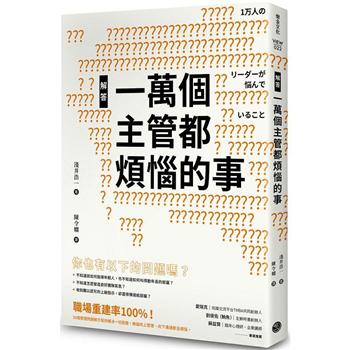

圖書名稱:從油菜花到罌粟

|