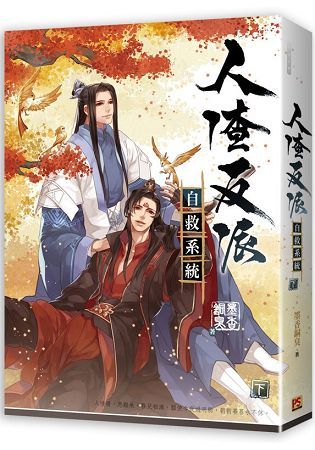

為拔下心魔劍,眾人前往埋骨嶺,一會天琅君,

一切,又和當年一樣,以多對一。

可這最終Boss的樣貌卻和沈清秋原本所想的不太一樣,

由於露芝軀不適應魔氣,天琅君竟是一派油盡燈枯之貌,

連同竹枝郎亦半顯蛇形,狼狽不已。

然即便如此,一行人卻也無法立即拿下天琅君,

此時,洛冰河出手,情勢竟瞬間一面倒!

沈清秋:「……」

──再難打的Boss,在男主面前也不要想浪得起來。

向天打飛機菊苣如是說。

原以為兩界合併可以就此停止,

可直到此時,他們才發現事情並非這般輕巧。

「心魔皆因執念起。」

沈清秋知道,那個執念,便是自己。

本書收錄十篇番外,及一篇繁體版獨家番外〈成親記〉。

本書特色

《魔道祖師》作者墨香銅臭,又一眾所矚目之作

特別收錄繁體版獨家番外〈成親記〉

反派好憂傷,心塞太平洋。

當發現自己成為結局悽慘的人渣反派之後,

他,決定自救!

| FindBook |

有 10 項符合

人渣反派自救系統 下的圖書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:人渣反派自救系統 下

|