幸福是靈魂的事

在世上一切東西中,好像只有幸福是人人都想要的東西。你去問人們,想不想結婚、生孩子,或者想不想上大學、經商、出國,肯定會得到不同的回答。可是,如果你問想不想幸福,大約沒有人會拒絕。而且,之所以有些人不想生孩子或經商等等,原因在於他們認為這些東西並不能使他們幸福,想要這些東西的人則認為它們能夠帶來幸福,或至少是獲得幸福的手段之一。也就是說,在相異的選擇背後似乎藏著相同的動機,都是為了幸福。而這同時也表明,人們對幸福的理解有多大的不同。

幸福的確是一個極為含糊的概念。人們往往把得到自己最想要的東西、實現自己最衷心的願望稱作幸福。然而,願望不僅是因人而異的,而且同一個人的願望也會發生變化。真的實現了願望,得到了想要的東西,是否幸福也還難說,這要看它們是否確實帶來了內心的滿足和愉悅。費盡力氣爭取某種東西,爭到手卻發現遠不如想像的好,乃是常事。幸福與主觀的願望和心情如此緊相糾纏,當然很難為它制定一個客觀的標準。

由此我們倒是可以確定一點:幸福不是一種純粹客觀的狀態。我們不能僅僅根據一個人的外在遭遇,來斷定他是否幸福。他有很多錢,有別墅、汽車和漂亮的妻子,也許令別人羨慕,可是,如果他自己沒有感到幸福,你就不能硬說他幸福。既然他沒有感到幸福,事實上他也就的確不幸福。外在的財富和遭遇僅是條件,如果不轉化為內在的體驗和心情,便不成其為幸福。

如此看來,幸福似乎主要是一種內心快樂的狀態。不過,它不是一般的快樂,而是非常強烈和深刻的快樂,以至於我們此時此刻會由衷地覺得活著是多麼有意思,人生是多麼美好。正是這樣,幸福的體驗直接地包含著我們對生命意義的肯定評價。感到幸福,也就是感到自己的生命意義得到了實現。不管擁有這種體驗的時間多麼短暫,卻總是指向整個一生的,所包含的是對生命意義的總體評價。當人感受到幸福時,心中彷彿迴盪著一個聲音:「為了此時此刻,我這一生值得了!」若沒有這種感覺,說「幸福」就是濫用了這個詞彙。人身上必有一種整體的東西,是它在尋求、面對、體悟、評價整體的生命意義,我們只能把這種東西叫做靈魂。所以,幸福不是零碎和表面的情緒,而是靈魂的愉悅。正因為此,人一旦有過這種時刻和體驗,便終身難忘了。

我們可以把人的生活分為三個部分:肉體生活,不外乎飲食男女;社會生活,包括在社會上做事以及與他人的交往;靈魂生活,即心靈對生命意義的沉思和體驗。必須說明,前兩個部分對於幸福也不是無關緊要的。如果不能維持正常的肉體生活,飢寒交迫,幸福不過是奢談。在社會生活的領域內,做事成功帶來的成就感,愛情與友誼的經歷,都能使人發覺人生的意義,從而轉化為幸福的體驗。不過,亞里斯多德認為,對於幸福來說,靈魂生活具有頭等的重要性,因為其餘的生活都要依賴外部條件,而它卻是自足的。同時,它又是人身上最接近神的部分,從沉思中獲得的快樂幾乎相當於神的快樂。這意見從一個哲學家口中說出,我們很可懷疑是否帶有職業偏見。但我們至少應該承認,既然一切美好的經歷必須轉化為內心的體驗才成其為幸福,那麼,內心體驗的敏感和豐富與否就的確是重要的,它決定了一個人感受幸福的能力。對於內心世界不同的人來說,相同的經歷具有完全不同的意義—因而事實上他們也就沒有擁有相同的經歷了。另一方面,一個習於沉思的智者,由於他透澈地思考了人生的意義和限度,便與自己的身外遭遇保持了一個距離,他的心境也就比較不易受塵世禍福的擾亂。而他從沉思及智慧中獲得的快樂,也的確是任何外在變故皆不能將其剝奪。考慮到天有不測風雲,你不能說一種寬闊的哲人胸懷對於幸福是不重要的。

金錢的好處

人們不妨讚美清貧,卻不可謳歌貧困。人生的種種享受需要好的心境,而貧困會剝奪好的心境,足以扼殺生命的大部分樂趣。

金錢的好處便是使人免於貧困。

但是,在提供積極的享受方面,金錢的作用極其有限。人生最美好的享受,包括創造、沉思、藝術欣賞、愛情、親情等等,都非金錢所能買到。原因很簡單,所有這類享受皆依賴於心靈的能力,而心靈的能力與錢包的鼓癟毫不相干。

人在多大程度上不依賴於物質的東西,人就在多大程度上是自由的。所謂不依賴,在生存有保障的前提下,是一種精神境界。窮人是不自由的,因為他的生存受制於物質。那些沒有精神目標的富人更是不自由,因為他的全部心靈都受制於物質。自由是精神生活的範疇,物質只是自由的必要條件,永遠不是充分條件,永遠不可能直接帶來自由。

無論個人,還是人類,如果謀求物質不是為了擺脫其束縛而獲得精神的自由,人算什麼萬物之靈呢?

愛默生說:有錢的主要好處是用不著看人臉色。這也是我的體會。錢是好東西,最大的好處是可以使你在錢面前獲得自由,包括在一切涉及錢的事情面前,而在這個俗世間,涉及錢的事情何其多。所以,即使對一個不貪錢的人來說,有錢也是件好事。

但是,錢不是最好的東西,不能為了這個次好的東西而犧牲最好的東西。一個人如果貪錢,有了錢仍受錢支配,在錢面前毫無自由,這裡所說有錢的好處就蕩然無存了。

在做事的時候,把興趣放在第一位,而把錢只當作副產品,這是面對金錢的一種最愜意的自由。當然,前提是錢已經夠花了。不過,如果你把錢已經夠花的標準定得低一點,你就可以早一點獲得這個自由。

錢是好東西,但不是最好的東西。最好的東西是生命的單純、心靈的豐富和人格的高貴。為了錢而毀壞最好的東西,是十足的愚昧。

錢夠花了以後,給生活帶來的意義便十分有限,接下來能否提高生活質量,就要看你的精神實力了。

金錢、消費、享受、生活質量—當我把這些相關的詞排列起來時,我忽然發現它們好像有一種遞減關係:金錢與消費的聯繫最為緊密,與享受的聯繫要弱一些,與生活質量的聯繫就更弱。因為至少,享受不限於消費,還包括創造,生活質量不只看享受,還要看承受苦難的勇氣。在現代社會裡,金錢的力量當然是有目共睹的,但是這種力量肯定沒有大到足以修改我們對生活的基本理解。

兩種快樂的比較

物質帶來的快樂終究有限,只有精神的快樂才可能是無限。

遺憾的是,現在人們都在拚命追求有限的快樂,甘願捨棄無限的快樂,結果普遍活得不快樂。

快樂更多地依賴於精神而非物質,這個道理一點也不深奧。任何一個品嘗過兩種快樂的人都可以憑自身的體驗予以證明,那些沉湎於物質快樂而不知精神快樂為何物的人,也可以憑自己的空虛予以證明。

肉體需要有它的極限,超於此上的都是精神需要。奢侈、揮霍、排場、虛榮,這些都不是直接的肉體享受,而是一種精神上的滿足,當然是比較低級的滿足。一個人在肉體需要得到了滿足之後,他的剩餘精力必然要投向對精神需要的追求,而精神需要有高低之分,由此鑑別出了人的靈魂的質量。

正是與精神的快樂相比較,物質所能帶來的快樂顯出了它的有限,唯有精神的快樂才可能是無限的。因此,智者的共同特點是:一方面,因為看清了物質快樂的有限,最少的物質就能使他們滿足;另一方面,因為渴望無限的精神快樂,再多的物質也不能使他們滿足。

上天的賜予本來是公平的,每個人天性中都蘊涵著精神需求,在生存需要基本得到滿足之後,這種需求理應覺醒,它的滿足理應越來越成為主要的目標。那些永遠折騰在功利世界裡的人,那些從來不諳思考、閱讀、獨處、藝術欣賞、精神創造等心靈快樂的人,他們是如何辜負了上天的賜予啊!不管他們多麼有錢,卻是度過了如何貧窮的一生啊!

有的人始終在物質的層面上追求,無論得到了多少物質,仍然感到空虛,於是更熱切地追求,然而空虛依舊,這是怎麼回事呢?我想,對於這種情況,也許不可簡單地斥為慾壑難填了事。一個可能的情況是,他們不知道空虛的原因,在試圖解決時弄錯了方向。其實,是靈魂在感到空虛,而靈魂的空虛是再多的物質也填補不了。人人都有一個靈魂,但並非人人都意識到自己靈魂的存在,而感到空虛恰恰是發現靈魂的一個契機。因此,我的勸告是,你不要逃避空虛,而要直接面對空虛,從而改變用力的方向,開啟精神層面上的追求。否則,你通過追求物質來逃避空虛,既然這空虛是在你的靈魂裡,你怎麼逃避得了呢!

為了抵禦世間的誘惑,積極的辦法不是壓抑低級慾望,而是喚醒、發展和滿足高級慾望。我所說的高級慾望指人的精神需要,它也是人性的組成部分。人一旦品嘗到和陶醉於更高的快樂,面對形形色色的較低快樂的誘惑就自然有了「定力」。最好的東西你既然已經得到,你對那些次好的東西也就不會特別在乎了。

對於飢餓者,肚子最重要,腦子不得不為肚子服務。吃飽了,肚子最不重要,腦子就應該為心靈工作了。人生在世,首先必須解決生存問題,生存問題解決了,精神價值就應該成為主要目標。如果仍盯著肚子以及肚子的延伸,腦子只圍著錢財轉動,正表明缺少了人之為人的最重要的「器官」—心靈,因此枉為了人。

民族也是如此。其情形當然比個人複雜,因為面對的是全體人民的生存問題,如何保證其公平的解決,一開始就必須貫穿民主、正義、人權等精神價值的指導。

獨處也是一種能力

人們往往把交往看作一種能力,卻忽略了獨處也是一種能力,並且在一定意義上是比交往更為重要的一種能力。反過來說,不擅交際固然是一種遺憾,不耐孤獨也未嘗不是一種很嚴重的缺陷。

獨處也是一種能力,並非任何人在任何時候都具備。具備這種能力並不意味不再感到寂寞,而在於安於寂寞並使之具有生產力。人在寂寞中有三種狀態。一是惶惶不安,茫無頭緒,百事無心,一心逃出寂寞。二是漸漸習慣於寂寞,安下心來,建立起生活的條理,用讀書、寫作或別的事務來驅逐寂寞。三是寂寞本身成為一片詩意的土壤,一種創造的契機,誘發出關於存在、生命、自我的深邃思考和體驗。

有的人只習慣於與別人共處,和別人說話,自己對自己無話可說,一旦獨處就難受得要命,這樣的人終究是膚淺的。人必須學會傾聽自己的心聲,自己與自己交流,這樣才能逐漸形成一個較有深度的內心世界。

托爾斯泰在談到獨處和交往的區別時說:「你要使自己的理性適合整體,適合一切的源,而不是適合部分,不是適合人群。」這句話說得極好。

對於一個人來說,獨處和交往均屬必需。但是,獨處更本質,因為在獨處時,人是直接面對世界的整體,面對萬物之源。相反,在交往時,人卻只是面對部分、面對過程的片斷。人群聚集之處,只有凡人瑣事,過眼煙雲,沒有上帝和永恆。

也許可以說,獨處是時間性的,交往則是空間性的。

人們常常誤認為,那些熱心於社交的人是一些慷慨之士。泰戈爾說得好,他們只是在揮霍,不是在奉獻,而揮霍者往往缺乏真正的慷慨。

那麼,揮霍與慷慨的區別在哪裡呢?我想是這樣的:揮霍是把自己不珍惜的東西拿出來,慷慨是把自己珍惜的東西拿出來。社交場上的熱心人正是這樣,他們不覺得自己的時間、精力和心情有什麼價值,所以毫不在乎地把它們揮霍掉。相反,一個珍惜生命的人必定寧願在孤獨中從事創造,然後把最好的果實奉獻給世界。

直接面對自己似乎是一件令人難以忍受的事,所以人們往往要設法逃避。逃避自我有二法,一是事務,二是消遣。我們忙於職業上和生活上的種種事務,一旦閒下來,又用聊天、娛樂和其他種種消遣打發時光。

對於文人來說,許多時候,讀書和寫作也只是一種消遣或一種事務,比起鬥雞走狗之輩,誠然有雅俗之別,但逃避自我的實質則為一。

通宵達旦地坐在喧鬧的電視機前,他們把這叫做過年。

我躲在我的小屋裡,守著我今年的最後一刻寂寞。當歲月的閘門一年一度打開時,我要獨自坐在壩上,看我的生命的河水洶湧流過。這河水流向永恆,我不能想像我缺席,使它不帶著我的虔誠,也不能想像有賓客,使它帶著酒宴的汙穢。

我要為自己定一個原則:每天夜晚,每個週末,每年年底,只屬於我自己。在這些時間裡,我不做任何履約交差的事情,而只讀我自己想讀的書,只寫我自己想寫的東西。如果不想讀不想寫,我就什麼也不做,寧肯閒著,也決不應付差事。差事是應付不完的,唯一的辦法是人為地加以限制,確保自己的自由時間。

在舞曲和歡笑聲中,我思索人生;在沉思和獨處中,我享受人生。

有的人只有在沸騰的交往中才能辨認他的自我。有的人卻只有在寧靜的獨處中才能辨認他的自我。

| FindBook |

有 7 項符合

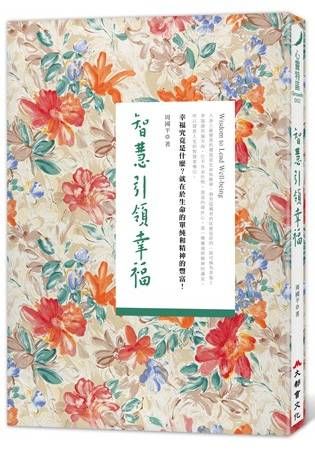

智慧引領幸福的圖書 |

|

智慧引領幸福 作者:周國平 出版社:大都會文化事業有限公司 出版日期:2017-04-01 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 型式 | 價格 | 供應商 | 所屬目錄 | $ 210 |

中文書 |

$ 210 |

自信/快樂 |

$ 225 |

自信/快樂 |

$ 225 |

心靈雞湯 |

$ 237 |

📌大眾心理學79折起 |

$ 255 |

社會人文 |

$ 270 |

社會人文 |

|---|

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:智慧引領幸福

人身上最寶貴的價值是生命和精神,倘若這兩者的狀態是好的,即可稱為幸福!幸福總有個方向,它不外求於物,而是內尋於心,是一種靈魂與精神的滿足,所以需要人生的智慧來導引。

幸福究竟是什麼?就在於生命的單純和精神的豐富!

幸福看不見摸不著,但心卻可以確實感受它的存在,我們汲汲營營於追求,幸福好似那麼遠,但往往靜下心來,幸福其實就在我們身邊。當你懂得與自己和平相處,仔細聆聽靈魂深處的願望,你會發現,單純的心靈富足,比一切物質更能帶來幸福感。所以從今天起,為自己的心與生活種下快樂的種子吧!用智慧引領自己走向幸福。

作者簡介:

周國平

當代著名學者、作家。1945年生於上海,1967年畢業於北京大學哲學系,1981年畢業於中國社會科學院研究生院哲學學系,現為中國社會科學院哲學研究行研究員。著有學術專著《尼采:在世紀的轉折點上》、《尼采與形而上學》,散文集《守望的距離》、《各自的朝聖路》、《安靜》、《善良 豐富 高貴》,紀實作品《妞妞:一個父親的札記》、《歲月與性情:我的心靈自傳》、《偶爾遠行》,以及《人生哲思錄》、《周國平人文講演錄》等,譯有《尼采美學文選》、《尼采詩集》、《偶像的黃昏》等。

章節試閱

幸福是靈魂的事

在世上一切東西中,好像只有幸福是人人都想要的東西。你去問人們,想不想結婚、生孩子,或者想不想上大學、經商、出國,肯定會得到不同的回答。可是,如果你問想不想幸福,大約沒有人會拒絕。而且,之所以有些人不想生孩子或經商等等,原因在於他們認為這些東西並不能使他們幸福,想要這些東西的人則認為它們能夠帶來幸福,或至少是獲得幸福的手段之一。也就是說,在相異的選擇背後似乎藏著相同的動機,都是為了幸福。而這同時也表明,人們對幸福的理解有多大的不同。

幸福的確是一個極為含糊的概念。人們往往把得到自己...

在世上一切東西中,好像只有幸福是人人都想要的東西。你去問人們,想不想結婚、生孩子,或者想不想上大學、經商、出國,肯定會得到不同的回答。可是,如果你問想不想幸福,大約沒有人會拒絕。而且,之所以有些人不想生孩子或經商等等,原因在於他們認為這些東西並不能使他們幸福,想要這些東西的人則認為它們能夠帶來幸福,或至少是獲得幸福的手段之一。也就是說,在相異的選擇背後似乎藏著相同的動機,都是為了幸福。而這同時也表明,人們對幸福的理解有多大的不同。

幸福的確是一個極為含糊的概念。人們往往把得到自己...

顯示全部內容

作者序

前言

亞里斯多德說:「幸福是人的一切行為的終極目的,正是為了它,人們才做所有其他的事情。」這無非是說人人都想要幸福。然而,這個人人都想要的幸福,卻似乎是一個難以捉摸的東西,若問究竟什麼是幸福,不但言人人殊,而且很不容易說清楚。

幸福這個詞,一般用來指一種令人非常滿意的生活。什麼樣的生活令人滿意,的確是因人而異的。有人因此說,幸福完全是一種主觀感受,自己覺得幸福就是幸福。當然,主觀滿意度是幸福的必要條件,自己覺得不幸福的人,你不能說他是幸福的。但是,這不是充分條件。我們應該問一個問題:什麼樣的生活...

亞里斯多德說:「幸福是人的一切行為的終極目的,正是為了它,人們才做所有其他的事情。」這無非是說人人都想要幸福。然而,這個人人都想要的幸福,卻似乎是一個難以捉摸的東西,若問究竟什麼是幸福,不但言人人殊,而且很不容易說清楚。

幸福這個詞,一般用來指一種令人非常滿意的生活。什麼樣的生活令人滿意,的確是因人而異的。有人因此說,幸福完全是一種主觀感受,自己覺得幸福就是幸福。當然,主觀滿意度是幸福的必要條件,自己覺得不幸福的人,你不能說他是幸福的。但是,這不是充分條件。我們應該問一個問題:什麼樣的生活...

顯示全部內容

目錄

前言

第一輯

幸福與價值觀

價值觀的力量

幸福是靈魂的事

快感離幸福有多遠?

活出真性情

人生貴在行胸臆

在義與利之外

內在的從容

幸福是一種能力

可持續的快樂

第二輯

享受生命

珍愛生命

讓生命回歸單純

保持生命的本色

生命本來沒有名字

生命本身的享受

戲說欲望

平凡生活的價值

品味平凡生活

生命中不能錯過什麼

生活的減法

心靈的空間

神聖的休息日

休閒的時尚

第三輯

親近自然

親近自然

自然的奧祕

當好自然之子

懷念土地

都市裡的外鄉人

旅+遊=旅遊?

現代技術的危險何在?

詩意地棲居

第四...

第一輯

幸福與價值觀

價值觀的力量

幸福是靈魂的事

快感離幸福有多遠?

活出真性情

人生貴在行胸臆

在義與利之外

內在的從容

幸福是一種能力

可持續的快樂

第二輯

享受生命

珍愛生命

讓生命回歸單純

保持生命的本色

生命本來沒有名字

生命本身的享受

戲說欲望

平凡生活的價值

品味平凡生活

生命中不能錯過什麼

生活的減法

心靈的空間

神聖的休息日

休閒的時尚

第三輯

親近自然

親近自然

自然的奧祕

當好自然之子

懷念土地

都市裡的外鄉人

旅+遊=旅遊?

現代技術的危險何在?

詩意地棲居

第四...

顯示全部內容

|

![塔木德:猶太人的致富聖經[修訂版]:1000多年來帶領猶太人快速累積財富的神祕經典 塔木德:猶太人的致富聖經[修訂版]:1000多年來帶領猶太人快速累積財富的神祕經典](https://media.taaze.tw/showLargeImage.html?sc=11100697818)