煮食・煮時 文/夏夏

(原載於《聯合文學》390期,二〇一七年四月)

連假 Day 1

我老是忘記刮鬍子。

如果拖兩三天倒還好,勉強還能用刮鬍刀剃乾淨。但如果再多個半天,鬍子就會像雜草一樣東倒西歪,這時候還得出動小剪刀,邊剪邊刮,花不少時間。只好盡可能提醒自己,要天天刮鬍子。刮鬍刀也要勤於充電,才不會臨陣磨槍,父親會失了耐心。

刮鬍子這件事似乎成了計日器,一天兩天的時間代換成短短的鬍渣,我常常邊刮邊對父親說,鬍子長這麼快,智慧有沒有跟著長呢?父親會笑著說,可能沒有喔。

刮完鬍子,隨即準備今天的晚餐。考慮了好幾週,終於下定決心買了現成的番茄糊,想試著煮番茄肉醬。義大利麵中,白醬和白酒清炒是我最愛的口味,經常做來吃,海鮮或雞肉都很適合搭配。但做久了之後,也想挑戰新口味。

先下蒜頭洋蔥炒香,加入絞肉繼續拌炒,末了再撒一撮迷迭香,最後加上兩色鴻喜菇,倒入番茄糊,蓋上鍋蓋繼續悶煮。另一邊的爐子則煮起麵條,同時準備等一會兒要盛麵的碗盤。因為兩個瓦斯爐都在運作,沒有其他火源可以煮湯,只得作罷。我家向來愛喝湯,就算不吃飯也想喝碗湯,而且是熱騰騰的。

煮食過程中,腦袋裡淨是算著下一個步驟,不停查看鍋中食材。快起鍋時便開始擺餐桌,準備藥品,先讓父親入座。幾個月下來,一天兩次針劑,快速抽換針頭,調劑量,施打胰島素的動作已然熟練。即使在外用餐,我們也能怡然自得地露出肩膀打針,不理會旁人側目。

連假 Day 2

冷凍庫裡的牛排已經放了好幾天,不吃不行了。

不時得檢視冰箱角落埋藏什麼食物,才不會因囤積而過期。只要天天下廚,各色蔬果肉品在冰箱內輪動速度相當快。遵從醫生囑咐,澱粉不能多吃,但為了達到飽足感,就依賴蔬菜與肉類填飽。

牛排先用蒜片乾煎,半熟後,切成條狀,方便稍後父親咀嚼。再轉移陣地到烤箱裡,灑上旅遊時買回的煙燻鹽、黑胡椒。等候的時間,端出前一天煮好的白飯,據說隔夜飯較不容易升醣,自此經常煮一大鍋白飯擱在冰箱裡,而料理隔夜飯的方法也就跟著進化出不少菜單。將大量香菇及其他蔬菜切丁,慢慢拌炒成燉飯,另放些香菇擺在牛肉旁一起烤,香氣更加濃郁。

飯後休息一會兒,哄父親出門散散步。最近剛生孩子的朋友在臉書上抱怨,每逢假日時,內心便掙扎著是否要帶孩子出去玩。平日上班已經累積疲勞,放假時難免想在家好好補眠,或賴著發呆荒廢一日,但卻苦了孩子一週都悶在室內,無處發洩精力。出門散步時,常看到外傭牽老者緩步,形同監獄放風,在小小的廣場繞圈子走路,走滿幾圈便又回家盹著。

還住在南部時,父親自已推開家門就在巷子裡踱步,偶爾走到橋邊看看水看看人。同一條巷子裡住著三、四十年的鄰居,大家都一同悄悄守望鄰里長輩,倒也不至於危險。北上後就無此便利。

父親個性固執,不願意繞圈子走路,我繼承不少這份固執,也就不勉強他,但為了避免日後肌無力導致無法行走,走路是必要的日課。每天下班後,掙扎於要不要出門散步,多想在沙發上躺一下。遇到假日就不能再賴皮,一定得出門走走。短程的話,就拖著買菜小推車,牽父親步行到附近買菜,順便帶點小零嘴兒豆漿果子等,走累了就剝幾口來吃,算是一舉數得。

連假 Day 3

避開用餐時間抵達購物中心,美食街依舊充滿人潮,孩子們到處跑跳,分不清誰是誰家的爹娘,大抵上都是來遛小孩的家庭。幾個簡陋的拍照造景,毫無間隙地輪著供遊客擺拍,樓梯底端的空地有街頭藝人演奏膾炙人口的歌曲形成更加喧鬧的背景音,孩子們的嬉戲尖叫聲也就不這麼明顯。

我們幾乎沒辦法好好走十步路,不時被前方的人擋住,或是因臨時攤位而須繞行,沒多久就累了。其他長者乾脆坐輪椅,讓家人推著走,但想起醫生囑咐要多走路,只得繼續走走停停。好不容易逛完一圈,沒考慮其他樓層,就快速逃離商場,馬路上反倒清靜些。住在人口稠密的區域,假日能去的地方真的不多,賣場和公園皆飽和,也難為了那些家長。

回到家中翻看冰箱,白飯已吃盡。這回淘米煮飯,順道放了臘腸,打算做臘味飯。電鍋啟動後,便燒了熱水燙青菜。

早上出門前先放了各色物料到大鍋裡,回到家時已經滷成誘人的褐色。揀了今天要吃的,切片,其餘放冰箱,預備接下來幾天隨時能端出來享用,滷汁還能拌飯拌麵。

對了,吃完飯記得刮鬍子。

連假 Day 4

一年來已習慣一起床就往廚房鑽,一改過去怕冷的症頭,就算寒流來襲也不覺得水冰,只想快些弄出熱食。趁父親還熟睡,備齊酒、鹽、香料,加上友人從寮國帶回來的特產胡椒,快手快腳醃製鹹豬肉,擱在冰箱三天後,只要稍微烤一下,就能上桌。收衣服、刷馬桶、掃除等工作一旦累積多日就會多得讓人卻步,對付的方法還是勤於打掃,採購清單也要時時記上,不然好不容易抽空購物,落東落西的話還得多跑幾趟。

再次查看冰箱,連假第一天做的番茄醬料還剩著。蒸了馬鈴薯,淋上去。我喜愛吃焗烤,又再另外做一盒灑上起司,進烤箱。濃湯收納了各種蔬菜,紅蘿蔔、洋蔥、玉米、豆子、杏鮑菇、白菜等,打個蛋花。

飯後又做了幾鍋吃食,準備應付接下來上班日的三餐。

父親喜歡在旁邊看我下廚一面閒聊,常說,媽媽要是看妳這麼做飯肯定很高興,因為她最不會做飯了。說完自個兒笑得很開心。轉身又掰了一顆蒜頭解饞。

碗盤洗淨後難得的空閒,坐在窗邊看書,只要能抓住時間,一週看完一、二本還是可以的。

而空檔的空檔,如果還沒睡著,才有可能逮著機會寫那麼一點字句。這些字句,通常就在熱火鍋爐和家事間,在工作和通勤時,逐一落在心上。

一個不是太愛喝酒的人想到的事

文/馬世芳

(原載於《鏡週刊》,二〇一七年四月十日)

人生第一口酒,是爸爸餵的,那年我不超過三歲。估計爸爸也是醉了,很慷慨地裝了一奶瓶啤酒給我,我也居然咕嘟咕嘟喝了大半瓶。據說後來興奮得不停翻筋斗,一個接一個,翻了一整夜。不知道是不是那回喝壞了,直到長大成人,我對酒都沒有太多興致了。

爺爺奶奶父親均善飲,外公外婆母親這邊則不怎麼愛喝。據說爺爺極能喝,我沒親眼見過。爸爸也愛喝,小時候家裡攢著半公升罈裝的金門大麯,酒精68度,爸爸總說它可以直接蘸棉花消毒傷口。爸爸時不時抿一小杯,興起就招我過去,拿筷子沾了給我嘗,看我嗆得皺眉吐舌,引以為樂。

有一天,可能是讀了巴黎那些窮藝術家喝苦艾酒要放一塊浸了酒點了火的方糖,爸爸突發奇想,把全家燈都關了,斟一杯高粱,劃根火柴點著,冒起薄薄青藍色的火燄。爸爸舉起杯子,得意地繞著客廳走,像拿著花燈遊街。我和弟弟興奮地跟著繞來繞去,啪一聲瓷杯燒裂,酒流了一地。我再也沒見過那樣美麗的一杯高粱。

後來長大一點,見善文善歌者多半善飲,以為喝了就能拿到「大人世界」的門票。十七歲,和哥們兒去放著搖滾樂的Pub頹頹坐著,也只會喝啤酒,也不知道哪裡好喝,往往加很多冰塊,這樣喝得更久一點。一瓶臺啤六百西西總也喝不完,起身去廁所卻有點頭重腳輕了。吸著瀰漫的二手菸,聽著轟轟的老搖滾,頭抵在廁所牆上,想,啊這大概就是長大的感覺了吧。

酒是搖滾的燃料,The Doors英俊不可逼視的墮落王子Jim Morrison(1943-1971)就老浸在酒缸裡。一下要你帶他去最近的威士忌吧,再喝不到酒就同歸於盡。一下又說一大早爬起來先開一瓶啤酒,反正未來不知會怎樣,末日永遠在眼前。

我邊聽邊想:日子要過成怎樣,才會喝啤酒當早餐?又想,乾脆睡到下午再繼續喝,不是更rocker?原來「今天早上爬起來」是行之有年的歌詞套語,早在二十世紀初,揹吉他走鄉闖鎮的黑人藍調歌手就一天到晚在唱這句。歌裡凡唱「今天早上爬起來」之後肯定沒好事:女人跑了,頭疼得要死了,鞋不見了,病得下不了床了,魔鬼來敲門了。Jim Morrison還能喝啤酒,算是活得比較滋潤的。

藍調歌手無不嗜酒,不嗜酒無以唱藍調。從歌詞看,他們最常喝劣質威士忌,其次喝琴酒,偶爾也喝一兩杯葡萄酒。至於啤酒,那是拿來解渴的,不算酒。藍調歌手最慘的時光,是二、三〇年代之交美國禁酒令時期,歌手走江湖只能喝愈來愈貴的私釀貨,偏又遇上經濟大蕭條,常常窮得沒酒喝。私酒行話叫「月光(moonshine)」:蒸餾私釀得避人耳目,多在夜裡趁月色偷偷摸摸做,私酒販子理所當然就叫「月光人(moonshiner)」。他們把私酒分裝小瓶藏進靴筒,叫它「靴子腿(bootleg)」。多年後,「靴子腿」衍生出另外一種意思:樂迷圈子裡流傳小眾、未經授權的私刻地下錄音。

酒鬼生不逢時,喝不上私釀貨,偏又酒癮鑽心怎麼辦?1928年,酒鬼歌手Tommy Johnson(1896-1956)唱的〈火罐頭藍調〉(Canned Heat Blues)提供幾種答案:

Crying, canned heat, mama

Sure, Lord, killing me

Takes alcorub to take these canned heat blues…

我哭啊,火罐頭,阿娘啊,

沒錯,老天爺,火罐頭正在殺死我⋯⋯

要拿消毒酒精,解決這火罐頭哀歌⋯⋯

Jake alcohol's ruined me, churning 'bout my soul

Because brown skin women don't do the easy roll

I woke up, up this morning, crying, canned heat 'round my bed⋯⋯

「傑克酒」毀了我,絞碎我的靈魂

只因為褐皮膚的娘們,不跟我滾床單

我今天早上爬起來,我哭啊,床上床下都是火罐頭⋯⋯

所謂「火罐頭」Canned Heat,就是裝粉紅色酒精膏的小燃料罐,我們偶爾還能在火鍋店看到。酒精膏含劇毒甲醇,吃下肚輕則瞎眼,重則送命。但是一窮二白的酒鬼管不了那麼多,他們發明獨門喝法:脫下襪子當濾布,從「火罐」挖出酒精膏,塞進襪子濾擠出液態酒精,加水稀釋了喝,自暴自棄,喝死拉倒。

Tommy Johnson還唱到另一種替代物,皮膚外用的消毒酒精(俗稱alcorub,主成分是異丙醇)。此物喝下去也容易中毒,通常用嗅的:鼻子湊上去使勁聞,把自己薰個半昏,亦足以忘憂。

至於所謂「傑克酒」Jake alcohol並不是酒,而是酒精濃度95%「牙買加薑精」(Jamaica Ginger)的諢號,原是外用藥,禁酒時期被有心人大量進口做私酒。它含有引起神經中毒的化合物TOCP,短短幾年間造成至少三到五萬人終身瘸腿、甚至四肢癱瘓,受害者幾乎都是社會底層的窮人。「傑克酒」中毒會一跛一跛,就叫「傑克腿」Jake leg,或者「傑克步」Jake walk。那年頭,有十幾首藍調、鄉村歌曲用這悲慘的「傑克腿」故事作題目,Tommy Johnson就唱過一首〈酒精與傑克藍調〉(Alcohol and Jake Blues)(1929):

Drinking so much of Jake, till it done give me the limber leg

If I don't quit drinking it every morning, sure gonna kill me dead

喝了太多「傑克酒」,終於害我腳麻腿軟

再不戒掉它,每天早上喝啊喝,一定害死我自己

〈火罐頭藍調〉一口氣列出三種史上最慘烈的酒癮替代物。當你淪落到脫襪子擠酒精膏來喝、靠消毒酒精和外用藥解癮,連妓女都不想跟你做,人生恐怕真是跌到山窮水盡的谷底了。

將近三十年後,幾個白人小伙子組了個藍調搖滾樂團,團名就叫「火罐頭」Canned Heat,向沒酒喝的老前輩Tommy Johnson致意。他們的名曲〈Going Up the Country〉(1968)借用了一九二〇年代老藍調的旋律,主張上路逍遙,甩掉烏煙瘴氣的城市文明,完全投合嬉皮世代的口味,變成五十萬嬉皮青年集體狂歡的烏士托(Woodstock)音樂節主題曲。歌云:

我要去那好地方,水像美酒一樣甜

我們一起跳下水,從早到晚醉到翻

唉,這近乎無賴的憨態可掬的烏托邦。想想若這就是終極的嬉皮天堂,我大概也待不久的。

我應該算是可以喝一點的,只是不特別愛喝,遠遠喝不到臺灣人的年均值──臺灣人一年喝掉七億公升的酒,成年人平均一年喝六十幾罐啤酒,兩三瓶烈酒,一兩瓶葡萄酒。嚴格說來,臺灣還不算善飲之國:日本人喝的酒,平均是臺灣人兩倍多。東京晚班電車總有滿臉通紅仰翻在座位的上班族,睡死的西裝大叔橫倒車站出口樓梯擋住了通道,大家默默抬腳跨過,沒人回頭多看一眼。韓國人更猛,每人每年喝一百五十瓶啤酒加六十三瓶燒酒。相較之下,臺灣人酒性還算溫良。

我先是無可無不可地喝了許多年的啤酒,又懵懵懂懂喝了幾年葡萄酒,人到中年,才懂得稍微喝一點烈酒。高粱,威士忌,白蘭地,小啜一口暫不落喉,舌面鋪開酒液,輕咂兩下,讓香氣隨酒精蒸散,溢入鼻腔。這樣斟一小杯慢慢喝,往往一頓飯都吃完了,酒還剩半杯。這種喝法,買一瓶酒可以撐好幾年,在行家眼裡是很沒有出息的。

這輩子喝暈了幾次是有的,卻從未喝到抱著馬桶吐,眼前一黑當場斷電,或是胡說八道醜態畢露,事後卻毫無記憶。每看戲裡演誰大醉醒來記不得自己的胡鬧,總懷疑真實世界哪有這種事,無非藉故裝傻。也是運氣好,我連當兵都沒被灌過酒,結婚宴客鬧洞房,竟也逃過酒劫。說這個倒不是得意,而是彷彿不知不覺錯過了某些生而為人總該經歷一下的事情。

偶爾大醉一場,似乎不難。我非自律嚴謹之人,卻一次次繞過去。有人喝酒但求一醉,而我對於醉酒,從來都沒有期待或依賴──人各有釋放人生淤積物的通道,我的通道,從來都不是酒。

我認識一些人,擁有見過地獄的眼睛。然而哪怕只是稍稍近於〈火罐頭藍調〉那樣慘烈的飢渴,或是Jim Morrison痛飲啤酒當早餐的自棄自毀,早已與我擦身而過。寡淡的日常聽失控的歌,像一小盅烈酒,入喉燒辣而量不致醉,只能調劑而已。

【本文曲目】

The Doors / Alabama Song (Whiskey Bar) (1967)

The Doors / Roadhouse Blues (1970)

Tommy Johnson / Canned Heat Blues (1928)

Tommy Johnson / Alcohol and Jake Blues (1929)

Canned Heat / Going Up the Country (1968)

| FindBook |

有 10 項符合

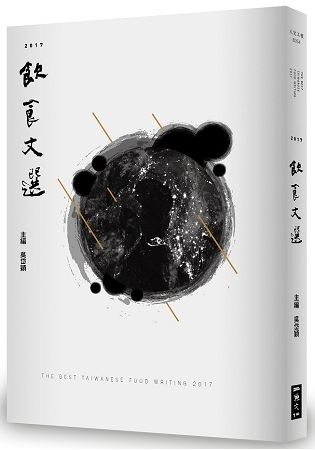

2017飲食文選的圖書 |

|

2017飲食文選 作者:吳岱穎 出版社:二魚文化事業有限公司 出版日期:2018-06-27 語言:繁體書 |

| 圖書選購 |

| 圖書館借閱 |

| 國家圖書館 | 全國圖書書目資訊網 | 國立公共資訊圖書館 | 電子書服務平台 | MetaCat 跨館整合查詢 |

| 臺北市立圖書館 | 新北市立圖書館 | 基隆市公共圖書館 | 桃園市立圖書館 | 新竹縣公共圖書館 |

| 苗栗縣立圖書館 | 臺中市立圖書館 | 彰化縣公共圖書館 | 南投縣文化局 | 雲林縣公共圖書館 |

| 嘉義縣圖書館 | 臺南市立圖書館 | 高雄市立圖書館 | 屏東縣公共圖書館 | 宜蘭縣公共圖書館 |

| 花蓮縣文化局 | 臺東縣文化處 |

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:2017飲食文選

華文世界唯一的飲食文學饗宴,一年一度新鮮上桌。

飲食文學已蔚為臺灣文學的主流類型之一。二魚文化自2003年起出版《臺灣飲食文選》,編選當年度出版華文飲食散文,將散載各刊的獨立作品,匯聚成一部時代的經典。十多年來二魚團隊努力不懈的收集、遴選、聯繫、整合,其目的就是要開創人文工程新頁,並為時代留下紀錄。

由二魚文化創辦人焦桐創辦的飲食文選,自十週年起每年邀請客座主編進行,使本文選的多樣性得以持續。《2017飲食文選》由吳岱穎上陣,為讀者端出精彩的文學饗宴。

「我覺得好的飲食文章,最重要的是要說得好吃,品得趣味,兼有知識性,在開拓讀者想像的味蕾地圖之外,最好能喚起某種通感。中庸說,人莫不飲食也,鮮能知味也。飲食文學的作者雖然非必須是美食家,但要識得食物的滋味、真味、情味,帶領讀者從文章中學習辨味、知味、品味,沒有一點嘴上功夫,是做不來的。」

——《2017飲食文選》主編吳岱穎

《2017飲食文選》承襲歷年的「故事」、「廚房」、「蔬果」、「飲料」、「品味」、「回味」、「雜論」等主題脈絡,藉由「食物」訴說記憶與歷史、味覺與情感、乃至對於生活方式、社會現象的觀察與思考。選文涵括報章雜誌以及網路媒體的傑出作品,彙集成42篇探討、紀錄飲食生活與文化的優質創作。飲食與閱讀,皆能體驗感官與心靈之樂。

作者簡介:

吳岱穎,花蓮人。師大國文系畢業。著有《找一個解釋》、《更好的生活》(與凌性傑合著)。個人詩集《明朗》、《冬之光》。與孫梓評合編《國民新詩讀本》。

TOP

章節試閱

煮食・煮時 文/夏夏

(原載於《聯合文學》390期,二〇一七年四月)

連假 Day 1

我老是忘記刮鬍子。

如果拖兩三天倒還好,勉強還能用刮鬍刀剃乾淨。但如果再多個半天,鬍子就會像雜草一樣東倒西歪,這時候還得出動小剪刀,邊剪邊刮,花不少時間。只好盡可能提醒自己,要天天刮鬍子。刮鬍刀也要勤於充電,才不會臨陣磨槍,父親會失了耐心。

刮鬍子這件事似乎成了計日器,一天兩天的時間代換成短短的鬍渣,我常常邊刮邊對父親說,鬍子長這麼快,智慧有沒有跟著長呢?父親會笑著說,可能沒有喔。

刮完鬍子,隨即準備今天的晚餐。考慮了...

(原載於《聯合文學》390期,二〇一七年四月)

連假 Day 1

我老是忘記刮鬍子。

如果拖兩三天倒還好,勉強還能用刮鬍刀剃乾淨。但如果再多個半天,鬍子就會像雜草一樣東倒西歪,這時候還得出動小剪刀,邊剪邊刮,花不少時間。只好盡可能提醒自己,要天天刮鬍子。刮鬍刀也要勤於充電,才不會臨陣磨槍,父親會失了耐心。

刮鬍子這件事似乎成了計日器,一天兩天的時間代換成短短的鬍渣,我常常邊刮邊對父親說,鬍子長這麼快,智慧有沒有跟著長呢?父親會笑著說,可能沒有喔。

刮完鬍子,隨即準備今天的晚餐。考慮了...

»看全部

TOP

作者序

【推薦序】來自南機場的約定 文/吳岱穎

1.

車過和平醫院,原本十線道宛如開闊大河的中華路便岔成兩條。大的那條改了名字叫艋舺大道,上華翠橋跨新店溪奔板橋而去,接上的也還是大道。至於小的宛如街巷那條,則是中華路二段。說的是天大地大道大人亦大,原本的煌煌中華相比不了,也容納不下,一折一拐,就成了小道。

雖小道亦有可觀焉,或許更有歷史感一些,也更加親近日常生活一些。從這裡向前一直行到河濱,便是舊日日本人操兵練馬的馬場町。如今的青年公園一帶,往昔曾是機場,以其相對於北邊的松山機場,人們故稱這裡叫做南機場。政...

1.

車過和平醫院,原本十線道宛如開闊大河的中華路便岔成兩條。大的那條改了名字叫艋舺大道,上華翠橋跨新店溪奔板橋而去,接上的也還是大道。至於小的宛如街巷那條,則是中華路二段。說的是天大地大道大人亦大,原本的煌煌中華相比不了,也容納不下,一折一拐,就成了小道。

雖小道亦有可觀焉,或許更有歷史感一些,也更加親近日常生活一些。從這裡向前一直行到河濱,便是舊日日本人操兵練馬的馬場町。如今的青年公園一帶,往昔曾是機場,以其相對於北邊的松山機場,人們故稱這裡叫做南機場。政...

»看全部

TOP

目錄

2017飲食文選目錄

編選序 來自南機場的約定/吳岱穎

一 故事

紅豆湯/洪雪芬

羊/劉崇鳳

一個人的除夕/朱國珍

一顆鹹蛋/陳克華

橋下的牡蠣/楊明

我的美食基因的上游/王浩一

二 雜論

厭世求生自白/江鵝

料理對決/祁立峰

日劇、飲食、商場、遊樂園⋯⋯甚麼是日本人眼中的「大人味」?/張維中

炒麵線巧奪天工/朱振藩

冰果/林薇晨

臺灣的肉圓文化地圖:這個肉圓遇見那個肉圓/王浩一

三 市場

二月十九日京都逛批發市場/毛奇

四 廚房

廚房裡的宇宙/王悅崴

民國太太的廚房/李舒

麵茶與茶湯/施昭如

小卷與蛤蜊/林蔚昀

煮食...

編選序 來自南機場的約定/吳岱穎

一 故事

紅豆湯/洪雪芬

羊/劉崇鳳

一個人的除夕/朱國珍

一顆鹹蛋/陳克華

橋下的牡蠣/楊明

我的美食基因的上游/王浩一

二 雜論

厭世求生自白/江鵝

料理對決/祁立峰

日劇、飲食、商場、遊樂園⋯⋯甚麼是日本人眼中的「大人味」?/張維中

炒麵線巧奪天工/朱振藩

冰果/林薇晨

臺灣的肉圓文化地圖:這個肉圓遇見那個肉圓/王浩一

三 市場

二月十九日京都逛批發市場/毛奇

四 廚房

廚房裡的宇宙/王悅崴

民國太太的廚房/李舒

麵茶與茶湯/施昭如

小卷與蛤蜊/林蔚昀

煮食...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 吳岱穎

- 出版社: 二魚文化事業有限公司 出版日期:2018-06-27 ISBN/ISSN:9789865813949

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:320頁 開數:25

- 類別: 中文書> 華文文學> 現代散文

|